1.本公开涉及健身器械技术领域,具体地,涉及一种可折叠式跑台和走步机。

背景技术:

2.现有走步机的功能不仅需要满足用户的基本跑步需求,还应该便于用户使用操作和收纳存放,所以现在的走步机的功能逐渐向更加人性化、智能化和多功能化以及使用舒适性、存放合理性的方向发展。

3.对于目前有限的室内居住环境,很多喜爱运动的用户由此对走步机望而却步,所以根据走步机的结构特点,相关技术中出现了可以将走步机折叠起来收纳的机型,但是走步机的重量较大,如果需要折叠收纳需要耗费较大的力气,且走步机折叠后不便于移动,还需要人工将折叠后的走步机搬走,造成其折叠收纳及搬运过程困难,适用范围较小。

技术实现要素:

4.本公开的目的是提供一种可折叠式跑台和走步机,该可折叠式跑台能够解决走步机折叠收纳及搬运过程困难的问题。

5.为了实现上述目的,本公开提供一种可折叠式跑台,包括具有前框架和前滚筒的的前跑台总成以及具有后框架和后滚筒的后跑台总成,所述前框架的后端与所述后框架的前端彼此枢转地连接,以在平铺状态和折叠状态之间切换,所述可折叠式跑台还包括:第一动力单元,设置在所述前框架的前端且包括第一驱动单元和同轴线布置且沿横向间隔设置的至少两个前滚轮,所述前滚轮可绕自身轴线转动地设置在所述前框架上,所述第一驱动单元用于驱动所述前滚轮转动;和第二动力单元,设置在所述后框架的后端且包括第二驱动单元和同轴线布置且沿所述横向间隔设置的至少两个后滚轮,所述后滚轮可绕自身轴线转动地设置在所述后框架上,所述第二驱动单元用于驱动所述后滚轮转动;在所述平铺状态,所述前滚轮和所述后滚轮可操作地相向转动,以驱使所述前跑台总成和所述后跑台总成的连接处向上拱起,进行使得所述可折叠式跑台自所述平铺状态切换至所述折叠状态,其中,所述前滚轮构造为能够在所述可折叠式跑台自所述平铺状态切换至所述折叠状态的过程中始终支撑在地面上,所述后滚轮构造为在所述平铺状态时悬空,且能够在所述前跑台总成朝向所述后跑台总成的下侧转动预设角度时支撑在所述地面上;或者,所述后滚轮构造为能够在所述可折叠式跑台自所述平铺状态切换至所述折叠状态的过程中始终支撑在地面上;所述前滚轮构造为在所述平铺状态时悬空,且能够在所述后跑台总成朝向所述前跑台总成的下侧转动预设角度时支撑在所述地面上。

6.可选地,所述第一动力单元包括沿所述横向延伸的第一支承轴,所述第一支承轴可绕自身轴线转动地设置在所述前框架上,所述前滚轮同轴固定套接在所述第一支承轴上,所述第一驱动单元与所述第一支承轴传动连接;所述第二动力单元包括沿所述横向延伸的第二支承轴,所述第二支承轴可绕自身轴线转动地设置在所述后框架上,所述后滚轮同轴固定套接在所述第二支承轴上,所述第二驱动单元与所述第二支承轴传动连接。

7.可选地,所述第一驱动单元包括与所述第一支承轴传动连接的第一电机,所述第二驱动单元包括与所述第二支承轴传动连接的第二电机,在所述折叠状态,所述前滚轮和所述后滚轮可操作地背向转动,以使得所述可折叠式跑台自所述折叠状态切换至所述平铺状态。

8.可选地,所述第一电机构造为双输出电动机,所述第一支承轴的数量为两个且分别同轴连接在所述第一电机在所述横向上的两个输出端;和/或,所述第二电机构造为双输出电动机,所述第二支承轴的数量为两个且分别同轴连接在所述第二电机在所述横向上的两个输出端。

9.可选地,所述前滚筒为滚筒电机,在所述平铺状态,所述后滚轮用于支撑在所述地面上,所述前滚轮悬空,所述第一驱动单元包括所述前滚筒,且所述前滚筒通过第一传动结构与所述第一支承轴传动连接;或者,所述后滚筒为滚筒电机,在所述平铺状态,所述前滚轮用于支撑在所述地面上,所述后滚轮悬空,所述第二驱动单元包括所述后滚筒,且所述后滚筒通过第一传动结构与所述第二支承轴传动连接。

10.可选地,所述第一传动结构包括主动带轮、从动带轮和同步带,所述主动带轮同轴固定套接在所述后滚筒上,所述从动带轮同轴固定套接在所述第二支承轴上,所述同步带环绕在所述主动带轮和所述从动带轮上,并能够跟随所述主动带轮和所述从动带轮的转动而传动;或者,所述主动带轮同轴固定套接在所述前滚筒上,所述从动带轮同轴固定套接在所述第一支承轴上,所述同步带环绕在所述主动带轮和所述从动带轮上,并能够跟随所述主动带轮和所述从动带轮的转动而传动。

11.可选地,所述第一支承轴和所述第二支承轴上分别同轴套接有多个间隔布置的轴承,所述第一支承轴和所述第二支承轴各自通过多个所述轴承设置在所述可折叠式跑台上。

12.可选地,在所述平铺状态,所述后滚轮用于支撑在所述地面上,所述前滚轮悬空,所述第二驱动单元包括第三电机和与所述第三电机传动连接的第三支承轴,所述第三支承轴可绕自身轴线转动地设置于所述后框架且沿所述横向延伸,所述第三支承轴与所述后滚筒传动连接,以与所述后滚筒同向转动,所述后滚轮通过第一单向轴承同轴套接在所述第三支承轴上,以使得所述后滚轮只在所述第三支承轴沿预设方向转动时同步转动。

13.可选地,所述第三支承轴的数量为两个且分别同轴连接在所述后滚筒在所述横向上的两端,每个所述第三支承轴上设置有至少一个所述后滚轮,所述第三电机的数量为两个且分别与对应的所述第三支承轴传动连接。

14.可选地,第一驱动单元包括第四支承轴、第五支承轴和与所述第五支承轴传动连接的第四电机,所述第四支承轴和所述第五支承轴均可绕自身轴线转动地设置于所述前框架且均沿所述横向延伸,所述第五支承轴与所述前跑台总成的前滚筒传动连接,以与所述前滚筒同向转动,所述第五支承轴与所述第四支承轴传动连接,所述前滚轮同轴固定套接在所述第四支承轴上。

15.可选地,所述第五支承轴的数量为两个且分别同轴连接在所述前滚筒在所述横向上的两端,所述第四电机的数量为两个且分别与对应的所述第五支承轴传动连接。

16.可选地,所述第五支承轴与所述第四支承轴通过第二传动机构传动连接,所述第二传动结构包括外啮合的第一齿轮和第二齿轮,所述第一齿轮同轴固定套接在所述第四支

承轴上,所述第二齿轮通过第二单向轴承同轴套接在所述第五支承轴上,以使得所述第二齿轮只在所述第五支承轴沿预设方向转动时同步转动。

17.可选地,所述第二传动结构包括外啮合的第三齿轮和第四齿轮,所述第三齿轮同轴固定套接在所述第四支承轴上,所述第四齿轮同轴固定套接在所述第五支承轴上。

18.可选地,所述第四支承轴的数量为两个且在所述横向上间隔地设置,每个所述第四支承轴上设置有至少一个所述前滚轮,两个所述第四支承轴各自与所述第五支承轴传动连接。

19.可选地,所述第三支承轴、第四支承轴和所述第五支承轴上分别同轴套接有多个间隔布置的轴承,所述第三支承轴、第四支承轴和所述第五支承轴各自通过多个所述轴承设置在所述可折叠式跑台上。

20.可选地,所述前框架和所述后框架上均设置有用于安装所述轴承的轴承座,所述轴承座包括设置在所述前框架或所述后框架上的支撑板和用于与所述支撑板可拆卸连接的压板,所述支撑板上设置有第一弧形槽,所述压板上设置有第二弧形槽,所述第一弧形槽与所述第二弧形槽对接共同形成用于容纳所述轴承的安装腔。

21.可选地,所述前框架和所述后框架的底部均设置有支撑结构,在所述平铺状态,所述支撑结构用于支撑所述可折叠式跑台,在所述折叠状态,所述支撑结构的底端用于贴靠在所述前框架或所述后框架上,以用于限制所述前跑台总成和所述后跑台总成之间的距离。

22.本公开的另一方面还提供一种走步机,供用户进行跑步运动或健步运动,该走步机包括如上所述的可折叠式跑台。

23.通过上述技术方案,即本公开提供的可折叠式跑台,利用设置在前框架的第一驱动单元和设置在后框架的第二驱动单元,使得前滚轮和后滚轮能够相向转动,进而使得可折叠式跑台能够自平铺状态切换至折叠状态,以实现可折叠式跑台的自动折叠过程,同时在可折叠式跑台折叠完毕处于折叠状态时,通过第一驱动单元驱动前滚轮转动和/或第二驱动单元驱动后滚轮转动,能够使得处于折叠状态的可折叠式跑台自动移动。

24.具体的工作中,根据前滚轮和后滚轮的设置方式,可折叠式跑台的自动折叠过程可以具有两种实施方式,实施例一,在平铺状态,前滚轮用于支撑在地面上,后滚轮悬空,即后滚轮与地面之间具有间隙,这样,当前滚轮在第一驱动单元的带动下和后滚轮在第二驱动单元的带动下相向转动时,前跑台总成可绕横向轴线朝向后跑台总成的下侧转动,且在前跑台总成绕横向轴线转动预设角度例如60

°

时,后滚轮支撑在地面上,此时,因前滚轮和后滚轮相向转动,所以使得可折叠式跑台能够自平铺状态切换至折叠状态,以实现自动折叠过程,且在折叠完毕后,通过第一驱动单元驱动前滚轮转动,或第二驱动单元驱动后滚轮转动,又或者第一驱动单元驱动前滚轮和第二驱动单元驱动后滚轮同向转动,可以实现处于折叠状态的可折叠式跑台自动移动;同理,实施例二,在平铺状态,后滚轮用于支撑在地面上,前滚轮悬空,这样,在前滚轮和后滚轮相向转动时,后跑台总成可绕横向轴线朝向前跑台总成的下侧转动,且在转动预设角度例如60

°

时,前滚轮支撑在地面上,进而能够使得可折叠式跑台能够自平铺状态切换至折叠状态,以实现自动折叠过程,且在折叠完毕后,通过第一驱动单元驱动前滚轮转动,或第二驱动单元驱动后滚轮转动,又或者第一驱动单元驱动前滚轮和第二驱动单元驱动后滚轮同向转动,可以实现处于折叠状态的可折叠式跑台

自动移动。

25.综上所述,本公开提供的可折叠式跑台能够实现可折叠式跑台的自动折叠过程,并能够实现处于折叠状态的可折叠式跑台自动移动,以解决走步机折叠收纳及搬运过程困难的问题。

26.本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

27.附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:

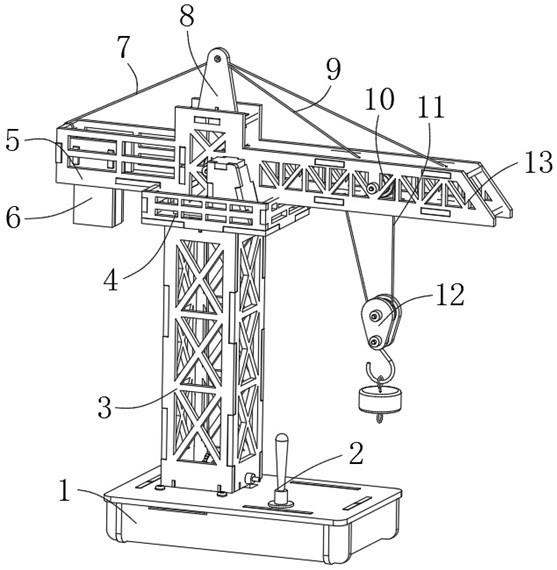

28.图1是本公开示例性实施例一中提供的可折叠式跑台处于平铺状态的立体图;

29.图2是本公开示例性实施例一中提供的可折叠式跑台处于平铺状态的主视图;

30.图3是本公开示例性实施例一中提供的可折叠式跑台处于折叠状态的主视图;

31.图4是本公开示例性实施例一中提供的可折叠式跑台处于平铺状态的局部爆炸示意图;

32.图5是图4中a位置的局部放大示意图;

33.图6是本公开示例性实施例四中提供的可折叠式跑台处于平铺状态的立体图;

34.图7是图6中b位置的局部放大示意图;

35.图8是本公开示例性实施例七中提供的可折叠式跑台处于平铺状态的俯视图;

36.图9是本公开示例性实施例七中提供的可折叠式跑台处于折叠状态的主视图;

37.图10是本公开示例性实施例七中提供的可折叠式跑台处于平铺状态的立体图;

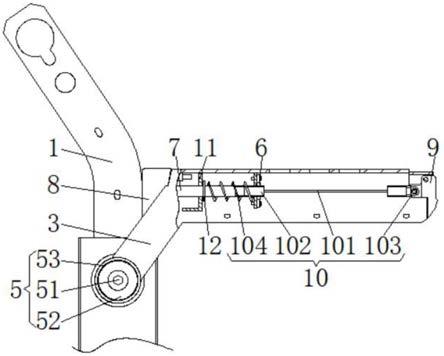

38.图11是图10中c位置的局部放大示意图;

39.图12是图10中d位置的局部放大示意图;

40.图13是本公开示例性实施例八中提供的可折叠式跑台的局部结构示意图。

41.附图标记说明

[0042]1‑

前跑台总成;110

‑

前框架;120

‑

前滚筒;2

‑

后跑台总成;210

‑

后框架;220

‑

后滚筒;3

‑

第一驱动单元;310

‑

第一电机;320

‑

第四电机;330

‑

第四支承轴;340

‑

第五支承轴;4

‑

前滚轮;5

‑

第二驱动单元;510

‑

第二电机;520

‑

第三电机;530

‑

第三支承轴;6

‑

后滚轮;7

‑

第一支承轴;8

‑

第二支承轴;9

‑

第一传动结构;910

‑

主动带轮;920

‑

从动带轮;930

‑

同步带;10

‑

轴承;11

‑

第一单向轴承;12

‑‑

第二传动结构;1201

‑

第一齿轮;1202

‑

第二齿轮;1203

‑

第三齿轮;1204

‑

第四齿轮;13

‑

第二单向轴承;14

‑

轴承座;1410

‑

支撑板;1411

‑

第一弧形槽;1420

‑

压板;1421

‑

限位板;1420

‑

豁口;15

‑

支撑结构;151

‑

第一支撑腿;152

‑

第二支撑腿。

具体实施方式

[0043]

以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。

[0044]

在本公开中,为了便于描述,针对可折叠式跑台定义三坐标,即xyz坐标系,其中,z向为垂向,对应于可折叠式跑台的高度方向,亦与可折叠式跑台在使用状态下所处空间内的竖直方向相对应,并以箭头所指方向为上,反之为下;x向为横向,对应于可折叠式跑台的宽度方向,并以箭头所指方向为右,反之为左;y向为纵向,对应于可折叠式跑台的长度方

向,并以箭头所指方向为前,反之为后,其中,在使用状态下,可折叠式跑台的跑带的上部分(即用户脚踩的部分)由前向后传动。在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“内、外”是指相对于部件或结构本身轮廓的内、外。此外,需要说明的是,所使用的术语如“第一、第二”等是为了区别一个要素和另一个要素,不具有顺序性和重要性。另外,在参考附图的描述中,不同附图中的同一标记表示相同的要素。

[0045]

根据本公开的第一方面,提供一种可折叠式跑台。参考图1至图13所示,该可折叠式跑台包括具有前框架110和前滚筒的120的前跑台总成1以及具有后框架210和后滚筒220的后跑台总成2,前框架110的后端与后框架210的前端彼此枢转地连接,以在平铺状态和折叠状态之间切换,可折叠式跑台还包括:第一动力单元,设置在前框架110的前端且包括第一驱动单元3和同轴线布置且沿横向间隔设置的至少两个前滚轮4,前滚轮4可绕自身轴线转动地设置在前框架110上,第一驱动单元3用于驱动前滚轮4转动;和第二动力单元,设置在后框架210的后端且包括第二驱动单元5和同轴线布置且沿横向间隔设置的至少两个后滚轮6,后滚轮6可绕自身轴线转动地设置在后框架210上,第二驱动单元5用于驱动后滚轮6转动;在平铺状态,前滚轮4和后滚轮6可操作地相向转动,以驱使前跑台总成1和后跑台总成2的连接处向上拱起,进行使得可折叠式跑台自平铺状态切换至折叠状态,其中,前滚轮4构造为能够在可折叠式跑台自平铺状态切换至折叠状态的过程中始终支撑在地面上,后滚轮6构造为在平铺状态时悬空,且在能够前跑台总成1朝向后跑台总成2的下侧转动预设角度时支撑在地面上;或者,后滚轮6构造为能够在可折叠式跑台自平铺状态切换至折叠状态的过程中始终支撑在地面上;前滚轮4构造为在平铺状态时悬空,且能够在后跑台总成2朝向前跑台总成1的下侧转动预设角度时支撑在地面上。

[0046]

通过上述技术方案,即本公开提供的可折叠式跑台,利用设置在前框架110的第一驱动单元3和设置在后框架210的第二驱动单元5,使得前滚轮4和后滚轮6能够相向转动,进而使得可折叠式跑台能够自平铺状态切换至折叠状态,以实现可折叠式跑台的自动折叠过程,同时在可折叠式跑台折叠完毕处于折叠状态时,通过第一驱动单元3驱动前滚轮4转动和/或第二驱动单元5驱动后滚轮6转动,能够使得处于折叠状态的可折叠式跑台自动移动。

[0047]

具体的工作中,根据前滚轮4和后滚轮6的设置方式,可折叠式跑台的自动折叠过程可以具有两种实施方式,实施例一,参考图2和图3所示,在平铺状态,前滚轮4用于支撑在地面上,后滚轮6悬空,即后滚轮6与地面之间具有间隙,这样,当前滚轮4在第一驱动单元3的带动下和后滚轮6在第二驱动单元5的带动下相向转动时,前跑台总成1可绕横向轴线朝向后跑台总成2的下侧转动,且在前跑台总成1绕横向轴线转动预设角度例如60

°

时,后滚轮6支撑在地面上,此时,因前滚轮4和后滚轮6相向转动,所以使得可折叠式跑台能够自平铺状态切换至折叠状态,以实现自动折叠过程,且在折叠完毕后,通过第一驱动单元3驱动前滚轮4转动,或第二驱动单元5驱动后滚轮6转动,又或者第一驱动单元3驱动前滚轮4和第二驱动单元5驱动后滚轮6同向转动,可以实现处于折叠状态的可折叠式跑台自动移动;同理,实施例二,在平铺状态,后滚轮6用于支撑在地面上,前滚轮4悬空,即前滚轮4与地面之间具有间隙,这样,在前滚轮4和后滚轮6相向转动时,后跑台总成2可绕横向轴线朝向前跑台总成1的下侧转动,且在转动预设角度例如60

°

时,前滚轮4支撑在地面上,进而能够使得可折叠式跑台能够自平铺状态切换至折叠状态,以实现自动折叠过程,且在折叠完毕后,通过第一驱动单元3驱动前滚轮4转动,或第二驱动单元5驱动后滚轮6转动,又或者第一驱动单元3

驱动前滚轮4和第二驱动单元5驱动后滚轮6同向转动,可以实现处于折叠状态的可折叠式跑台自动移动。

[0048]

综上所述,本公开提供的可折叠式跑台能够实现可折叠式跑台的自动折叠过程,并能够实现处于折叠状态的可折叠式跑台自动移动,以解决走步机折叠收纳及搬运过程困难的问题。

[0049]

其中,平铺状态是指如图2所示的可折叠式跑台平铺于地面上时;折叠状态是指如图3所示的可折叠式跑台折叠后前跑台总成1下侧面和后跑台总成2下侧面之间夹角最小时。

[0050]

前滚轮4和后滚轮6相向转动,以实现可折叠式跑台的折叠过程,其中,参考图2所示,相向转动可以理解为,以垂直于图2中图面且由外向里的方向看,前滚轮4顺时针转动,且后滚轮6逆时针转动,这样,就可以驱使前跑台总成1和后跑台总成2的连接处向上拱起,使前跑台总成1绕横向轴线朝向后跑台总成2的下侧转动,进而完成折叠过程。其中,横向轴线是指前跑台总成1和后跑台总成2彼此枢转地连接处的枢转轴线,前跑台总成1和后跑台2的连接方式可以是通过枢转轴彼此枢转地连接,也可以是通过合页等铰接,其目的是能够绕横向轴线相对转动,本公开在此不作具体限定。

[0051]

为了在可折叠跑台处于平铺状态时,为其提供稳定的支撑,参考图2所示,前框架110和后框架210的底部均设置有支撑结构15,在平铺状态,支撑结构15用于支撑可折叠式跑台。其中,支撑结构15可以包括第一支撑腿151和第二支撑腿152,第一支撑腿151的数量为至少四个且平分为两组,两组第一支撑腿151分别设置在前框架110和后框架210的下侧面且靠近两者连接处的位置,第二支撑腿152的数量为至少两个且沿所述横向间隔地设置,在实施例一中,即在平铺状态,前滚轮4用于支撑在地面上,后滚轮6悬空,参考图2所示,第二支撑腿152设置在后框架210的下侧面且靠近后滚轮6的位置;在实施例二中,即在平铺状态,后滚轮6用于支撑在地面上,前滚轮4悬空,第二支撑腿152设置在前框架110的下侧面且靠近前滚轮4的位置。以实施例一为例,参考图2所示,通过前滚轮4、第一支撑腿151和第二支撑腿152可以在平铺状态时稳定支撑可折叠式跑台,且避免前滚轮4和后滚轮6同时接触地面而影响使用时的稳定性;在折叠过程中,前滚轮4一直支撑在地面上,第二支撑腿152为可折叠式跑台提供支点,以增大前滚轮4和地面的摩擦力,有利于可折叠式跑台进行折叠,且在前跑台总成1绕横向轴线朝向后跑台总成2的下侧转动预设角度时,后滚轮6支撑在地面上,此时因前滚轮4和后滚轮6相向转动,可完成折叠过程。其中预设角度可根据实际应用进行设置,例如60

°

、70

°

等,本公开在此不作具体限定。同理,在实施例二中,第一支撑腿151和第二支撑腿152同样能够为可折叠式跑台提供稳定的支撑,同时便于折叠,本公开在此不再赘述。

[0052]

此外,在折叠状态,支撑结构15的底端可以用于贴靠在前框架110或后框架210上,以用于限制前跑台总成1和后跑台总成2之间的距离。参考图3所示,第一支撑腿151和第二支撑腿152的底端贴靠在前框架110或后框架210的下侧面上,可以通过此种方式,限制可折叠跑台折叠后的支撑状态,例如,可以使得折叠后前跑台总成1和后跑台总成2均沿垂向延伸,以增强可折叠式跑台折叠后的稳定性。

[0053]

在一些实施方式中,参考图1和图4所示,第一动力单元包括沿横向延伸的第一支承轴7,第一支承轴7可绕自身轴线转动地设置在前框架110上,前滚轮4同轴固定套接在第

一支承轴7上,第一驱动单元3与第一支承轴7传动连接;第二动力单元包括沿横向延伸的第二支承轴8,第二支承轴8可绕自身轴线转动地设置在后框架210上,后滚轮6同轴固定套接在第二支承轴8上,第二驱动单元5与第二支承轴8传动连接。这样,第一驱动单元3通过第一支承轴7带动前滚轮4转动,以使得至少两个前滚轮4同步转动,有利于增强可折叠式跑台折叠过程的稳定性;同理,第二驱动单元5通过第二支承轴8带动后滚轮6转动,以使得至少两个后滚轮4同步转动,有利于增强可折叠式跑台折叠过程的稳定性。

[0054]

在一些具体的实施方式中,第一支承轴7和第二支承轴8上分别同轴套接有多个间隔布置的轴承10,第一支承轴7和第二支承轴8各自通过多个轴承10设置在可折叠式跑台上,以便于第一支承轴7和第二支承轴8绕自身轴线转动。

[0055]

在上述根据前滚轮4和后滚轮6的设置方式而区分的实施例一和实施例二的基础上,第一驱动单元3和第二驱动单元5的构造方式可以根据下述实施例三来实现。

[0056]

在实施例三中,参考图4所示,第一驱动单元3包括与第一支承轴7传动连接的第一电机310,第二驱动单元5包括与第二支承轴8传动连接的第二电机510,在折叠状态,前滚轮4和后滚轮6可操作地背向转动,以使得可折叠式跑台自折叠状态切换至平铺状态。其中,背向转动可以理解为,以垂直于图3中图面且由外向里的方向看,前滚轮4逆时针转动,且后滚轮6顺时针转动,这样,可以实现可折叠式跑台的自动展开过程。

[0057]

其中,第一电机310与第一支承轴7的传动方式可以根据实际应用需求以任意合适的方式构造,例如,在一些实施方式中,第一电机310可以通过齿轮传动或同步带传动的方式带动第一支承轴7转动。在另一些实施方式中,参考图1和图4所示,第一电机310可以构造为双输出电动机,第一支承轴7的数量为两个且分别同轴连接在第一电机310在横向上的两个输出端,这样,可以减小可折叠式跑台的体积和重量,有利于轻量化设计。

[0058]

其中,第二电机510与第二支承轴8的传动方式可以根据实际应用需求以任意合适的方式构造,例如,在一些实施方式中,第一电机510可以通过齿轮传动或同步带传动的方式带动第二支承轴8转动。在另一些实施方式中,参考图1和图4所示,第二电机510可以构造为双输出电动机,第二支承轴8的数量为两个且分别同轴连接在第二电机510在横向上的两个输出端,这样,可以减小可折叠跑台的体积和重量,有利于轻量化设计。

[0059]

另外,在上述实施例一的基础上,第一驱动单元3和第二驱动单元5的构造方式还可以根据下述实施例四来实现。

[0060]

在实施例四中,在平铺状态,参考图6和图7所示,前滚轮4用于支撑在地面上,后滚轮6悬空,后滚筒220可以为滚筒电机,第二驱动单元5可以包括后滚筒220,且后滚筒220通过第一传动结构9与第二支承轴8传动连接。这样,在平铺状态时因后滚轮6处于悬空位置,所以由后滚筒220带动后滚轮6转动,不会影响可折叠式跑台的正常使用,而在折叠过程中,由后滚筒220带动后滚轮6转动,可以避免增加额外的电机来实现后滚轮6的转动,可以达到节省成本的效果。此时,对于第一驱动单元3,仍可以通过设置与第一支承轴7传动连接的第一电机310的方式来实现前滚轮4的转动,以与后滚轮6相配合实现可折叠式跑台的自动折叠和展开过程。

[0061]

其中,参考图7所示,第一传动结构9包括主动带轮910、从动带轮920和同步带930,主动带轮910同轴固定套接在后滚筒220上,从动带轮920同轴固定套接在第二支承轴8上,同步带930环绕在主动带轮910和从动带轮920上,并能够跟随主动带轮910和从动带轮920

的转动而传动。这样,第一传动结构9可以采用同步带传动的方式实现后滚筒220带动后滚轮6的转动。

[0062]

另外,在上述实施例二的基础上,第一驱动单元3和第二驱动单元5的构造方式还可以根据下述实施例五来实现。

[0063]

在实施例五中,在平铺状态,后滚轮6用于支撑在地面上,前滚轮4悬空,前滚筒120可以为滚筒电机,第一驱动单元3可以包括前滚筒120,且前滚筒120通过第一传动结构9与第一支承轴7传动连接。这样,在平铺状态时因前滚轮4处于悬空位置,所以由前滚筒120带动前滚轮4转动,不会影响可折叠式跑台的正常使用,而在折叠过程中,由前滚筒120带动前滚轮4转动,可以避免增加额外的电机来实现前滚轮4的转动,可以达到节省成本的效果。此时,对于第二驱动单元5,仍可以通过设置与第二支承轴8传动连接的第二电机510的方式来实现后滚轮6的转动,以与前滚轮4相配合实现可折叠式跑台的自动折叠和展开过程。

[0064]

其中,第一传动结构9包括主动带轮910、从动带轮920和同步带930,主动带轮910同轴固定套接在前滚筒120上,从动带轮920同轴固定套接在第一支承轴7上,同步带930环绕在主动带轮910和从动带轮920上,并能够跟随主动带轮910和从动带轮920的转动而传动。这样,第一传动结构9可以采用同步带传动的方式实现由前滚筒120带动前滚轮4的转动。

[0065]

此外,在上述实施例二的基础上,第一驱动单元3和第二驱动单元5的构造方式还可以根据下述实施例六来实现。

[0066]

在实施例六中,参考图8至图12所示,在平铺状态,后滚轮6用于支撑在地面上,前滚轮4悬空,第二驱动单元5包括第三电机520和与第三电机520传动连接的第三支承轴530,第三支承轴530可绕自身轴线转动地设置于后框架210且沿横向延伸,第三支承轴530与后滚筒220传动连接,以与后滚筒220同向转动,后滚轮6通过第一单向轴承11同轴套接在第三支承轴530上,以使得后滚轮6只在第三支承轴530沿预设方向转动时同步转动。其中,参考图8所示,第一单向轴承11构造为,在平铺状态可折叠式跑步机正常使用时,后滚筒220和第三支承轴530在第三电机520的驱动下顺时针(基于x向箭头所指的方向,即从左至右的方向看)转动,以带动可折叠式跑台的跑带的上部分(即用户脚踩的部分)由前向后传动,此时,第一单向轴承11可以使得后滚轮6不跟随第三支承轴530转动,而在折叠过程中,后滚筒220及第三支承轴530在第三电机520的驱动下逆时针(基于x向箭头所指的方向,即从左至右的方向看)转动,此时,第一单向轴承11将后滚轮6锁止在第三支承轴530上,以使得后滚轮6跟随第三支承轴530同步转动,进而能够驱使前跑台总成1和后跑台总成2的连接处向上拱起,进而完成折叠过程。其中,此处的预设方向是指后滚轮6与第三支承轴530同步转动的逆时针方向。此种方式,可以使得后滚筒220和后滚轮6同动力源,即共用一个电机,这样可以减小可折叠式跑台的体积和重量以及降低装配成本。

[0067]

在一些具体的实施方式中,参考图8所示,第三支承轴530的数量可以为两个且分别同轴连接在后滚筒220在横向上的两端,每个第三支承轴530上设置有至少一个后滚轮6。这样,将后滚筒220和第三支承轴530同轴设置,可以减小可折叠跑台的体积和重量。

[0068]

在一些具体的实施方式中,第三电机520的数量为两个且分别与对应的第三支承轴530传动连接,即两个第三电机520和两个第三支承轴530一一对应,这样,可以使得后滚筒220在正常使用状态或折叠过程中下,其两端的驱动力相同,有利于提高可折叠式跑台的

使用寿命,优化用户体验。其中,第三电机520与第三支承轴530的传动连接方式可以根据实际应用需求以任意合适的方式构造,例如,为了减少可折叠式跑台的体积和重量,第三电机520的输出端可以同轴连接在对应的第三支承轴530远离后滚筒220的一端,这样,可通过第三电机520的输出端直接带动第三支承轴530转动,减少了传动机构的设置,进而减小了可折叠式跑台的体积和重量。

[0069]

在实施例六中,第一驱动单元可以以任意合适的方式构造,例如,参考图8、图10和图12所示,第一驱动单元3包括第四支承轴330、第五支承轴340和与第五支承轴340传动连接的第四电机320,第四支承轴330和第五支承轴340均可绕自身轴线转动地设置于前框架110且均沿横向延伸,第五支承轴340与前跑台总成1的前滚筒120传动连接,以与前滚筒120同向转动,第五支承轴340与第四支承轴330传动连接,前滚轮4同轴固定套接在第四支承轴330上。这样,可以通过第四电机320驱动第五支承轴340转动,进而带动前滚筒120和第四支承轴330转动,可以使得前滚筒120和前滚轮4同动力源,进而可以进一步地减少可折叠式跑台的体积和重量。

[0070]

在一些具体的实施方式中,第五支承轴340的数量为两个且分别同轴连接在前滚筒120在横向上的两端,进一步减小了可折叠式跑台的体积和重量。

[0071]

在一些具体的实施方式中,第四电机320的数量为两个且分别与对应的第五支承轴340传动连接,即两个第四电机320与两个第五支承轴340一一对应,以使得第五支承轴340两端的驱动力相同,以提高可折叠式跑台的使用寿命,优化用户体验。其中,第四电机320的输出端可以同轴连接在对应的第五支承轴340远离前滚筒120的一端,这样,减少了传动机构的设置,以实现可折叠式跑台的轻量化设计。

[0072]

在上述实施例六的基础上,第四支承轴330和第五支承轴340的传动连接方式可以根据下述实施例七或实施例八来实现。

[0073]

在实施例七中,参考图8和图12所示,第五支承轴340与第四支承轴330通过第二传动机构12传动连接,第二传动结构12包括外啮合的第一齿轮1201和第二齿轮1202,第一齿轮1201同轴固定套接在第四支承轴330上,第二齿轮1202通过第二单向轴承13同轴套接在第五支承轴340上,以使得第二齿轮1202只在第五支承轴340沿预设方向转动时同步转动。其中,参考图8所示,第二单向轴承13构造为,在平铺状态可折叠式跑步机正常使用时,前滚筒120和第五支承轴340在第四电机320的驱动下顺时针(基于x向箭头所指的方向,即从左至右的方向看)转动,以带动可折叠式跑台的跑带的上部分(即用户脚踩的部分)由前向后传动,此时,第二单向轴承13可以使得第二齿轮1202不跟随第五支承轴340转动,所以前滚轮4及第四支承轴330不跟随第五支承轴340转动,而在折叠过程中,前滚筒120及第五支承轴340在第四电机320的驱动下逆时针(基于x向箭头所指的方向,即从左至右的方向看)转动,此时,第二单向轴承13将第二齿轮1202锁止在第五支承轴340上,以使得第二齿轮1202跟随第五支承轴340同步逆时针转动,所以前滚轮4及第四支承轴330能够在第二齿轮1202的带动下顺时针转动,进而在后跑台总成2绕横向轴线朝向前跑台总成1的下侧转动至预设角度时,前滚轮4能够支撑在地面上,且与后滚轮6相向转动,完成折叠过程。其中,此处的预设方向是指为第二齿轮1202与第五支承轴340同步转动的逆时针方向。此种方式,可以使得前滚筒120和前滚轮4同动力源,即共用一个电机,这样可以减小可折叠式跑台的体积和重量以及降低装配成本。

[0074]

在实施例八中,参考图13所示,第二传动结构12也可以包括外啮合的第三齿轮1203和第四齿轮1204,第三齿轮1203同轴固定套接在第四支承轴330上,第四齿轮1204同轴固定套接在第五支承轴340上。这样,前滚筒120在第四电机320的驱动下转动时,也能够通过第二传动结构12带动前滚轮4转动,且因在平铺状态时前滚轮4悬空,所以前滚筒120带动前滚轮4转动不影响可折叠式跑台的正常使用。而在折叠过程中,通过第四电机320驱动前滚筒120逆时针(基于图8中x向箭头所指的方向,即从左至右的方向看)转动,带动前滚轮4顺时针转动,与后滚轮6相配合,能够完成折叠过程。

[0075]

在一些具体的实施方式中,参考图8所示,第四支承轴330的数量为两个且在横向上间隔地设置,每个第四支承轴330上设置有至少一个前滚轮4,两个第四支承轴330各自与第五支承轴340传动连接,以减少可折叠式跑台的重量。

[0076]

在一些实施方式中,第三支承轴530、第四支承轴330和第五支承轴340上分别同轴套接有多个间隔布置的轴承10,第三支承轴530、第四支承轴330和第五支承轴340各自通过多个轴承10设置在可折叠式跑台上。

[0077]

在一些实施方式中,前框架110和后框架210上均设置有用于安装轴承10的轴承座14。轴承座14可以以任意合适的方式构造,例如,轴承座14可以包括设置在前框架110或后框架210上的支撑板1410和用于与支撑板1410可拆卸连接的压板1420,支撑板1410上设置有第一弧形槽1411,压板1420上设置有第二弧形槽,第一弧形槽1411与第二弧形槽对接共同形成用于容纳轴承10的安装腔。这样,在安装轴承10时,将其放置在第一弧形槽1411上,而后通过压板1420将其固定在安装腔内。其中,压板1420可以采用螺纹紧固件等螺纹连接的方式与支撑板1410可拆卸地连接,本公开对此不作具体限定。

[0078]

在一些具体的实施方式中,参考图5所示,压板1420具有位于第二弧形槽在横向上的两端的两个限位板1421,两个限位板1421之间用于安装轴承10,以限制轴承10在横向上移动,以增强轴承10安装的稳定性。此外,限位板1421的底端具有用于避让对应的支承轴的豁口1422,具体的,该豁口1422用于避让与其对应的第一支承轴7、第二支承轴8、第三支承轴530、第四支承轴330和第五支承轴340中的一者,以便于更好地实现对轴承10在横向上的限位作用。

[0079]

根据本公开的第二方面,还提供一种走步机,供用户进行跑步运动或健步运动,该走步机包括如上所述的可折叠式跑台。本公开提供走步机能够解决走步机折叠收纳及搬运过程困难的问题,并具有上述可折叠式跑台的所有优点,本公开在此不再赘述。

[0080]

以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。

[0081]

另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。

[0082]

此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。