1.本实用新型涉及医疗器械领域,尤其涉及一种用于辅助桡动脉穿刺置管术的可调节式托手架。

背景技术:

2.动脉穿刺置管测压是经体表将各种导管或监测探头置入外周动脉,通过压力换能装置直接测定动脉压的技术。与临床常见的无创血压监测相比,该技术可提供连续、可靠、准确的监测数据。尤其适用于循环功能不全者(如休克、心梗、心衰者)、心脏

‑

大血管手术、脏器移植等预计出血量较大的手术、术中需控制性降压/血液稀释的手术及重症监护治疗等临床工作中。桡动脉为临床动脉穿刺置管首选部位,因其具有易定位、侧支丰富、分布表浅、导管易固定等优点。成功的桡动脉穿刺是建立桡动脉管路、顺利进行测压操作的前提。相比于股动脉、肱动脉等粗大动脉,桡动脉较为细小且易于痉挛,所以桡动脉穿刺操作难度高于股动脉,尤其对于存在桡动脉解剖变异、动脉硬化、肥胖、腕部皮肤松弛的患者,定位不准、体位摆放不佳可导致穿刺困难。穿刺前准确定位,确定最佳穿刺点和穿刺角度、深度,并借助辅助支撑固定装置保证穿刺部位及血管显露充分且相对静止,是穿刺置管成功的关键要素。

3.临床经验表明,腕部背伸45

°

可以充分暴露穿刺部位,伸展桡动脉且缩短动脉中心点与体表的距离,较少引起患者不适。临床穿刺操作时常用的腕部体位摆放及固定方法为:手臂外展,掌心向上,使用自制小圆柱枕(直径5~8cm)垫高腕部,胶布条固定手指于手术床配套的托手板上。一般根据操作者的临床经验,使用手术无菌单或无纺布等卷制小圆柱枕,根据患者腕部活动度选择较为适当的圆柱枕直径。患者腕部背伸固定后,操作者以左手示指中指指尖感受桡动脉搏动最明显处,上下滑动示指中指指尖,凭经验确定桡动脉走行,而后施行盲探穿刺置管。

4.目前在临床中尚无一专用的桡动脉穿刺辅助性体位摆放和固定的托手架,目前所用到的手臂/腕部摆放固定临时装置和方法在实际中存在许多缺点和不足。首先,小圆柱枕的直径直接影响腕部背伸的角度,需要借助一定的临床经验,且卷制完成后若直径不合适,需再次卷制,增加操作准备时间;小圆柱枕材质较软容易变形,变形可使腕部背伸角度变小,不利于操作。对于桡动脉搏动不明显的患者,触摸定位穿刺点和动脉走行较为困难,需借助记号笔做标记点及画线来确定穿刺时位置方向,但体表画线与实际动脉走行的关系仅在腕部和前臂相对静止情况下理想,必须保证画线后至穿刺时腕部与前臂静止;对于皮肤松弛的老年患者,在腕部和前臂相对静止的情况下,触摸、按压、进针等操作中局部皮肤都会显著移位,标记和画线对动脉走形的参考价值更受限制,必须保证局部皮肤绷紧拉展。对于老年患者、长期体力劳动患者、肘关节骨性关节炎/关节挛缩等患者,肘部伸展度较差,难以保证前臂贴合托手架表面,腕部背伸和手指固定更为困难。桡动脉容易痉挛,一次穿刺置管失败常需局部按压至少5min方能开始下一次穿刺。临床工作需行动脉穿刺置管测压的患者有时病情较重,穿刺置管操作需迅速准确,上述限制因素给经验有限的操作者带来诸多

困难,亟待改善。

技术实现要素:

5.为解决现有技术的缺点和不足,本实用新型针对目前缺少专用的桡动脉穿刺置管辅助体位摆放固定装置导致的穿刺部位定位固定困难对穿刺置管成功率影响较大、不够便捷、且耗时较多、患者体验较差等问题,提供一种用于辅助桡动脉穿刺置管术的可调节式托手架。

6.为实现本实用新型目的而提供的一种用于辅助桡动脉穿刺置管术的可调节式托手架,包括有手背支撑部分、前臂支撑部分和上臂支架,所述手背支撑部分的右端通过第一转动结构与前臂支撑部分的左端连接,所述前臂支撑部分的右端通过第二转动结构与上臂支架的连接,所述上臂支架的右端通过固定机构机构安装于床沿横杆上。

7.作为上述方案的进一步改进,所述第一转动结构包括有转动片、固定片、第一转动轴,所述转动片与所述手背支撑部分的右端面固定连接,所述固定片与所述前臂支撑部分的左端面固定连接,所述转动片的下端与所述第一转动轴的中部固定连接,所述固定片的下端设有两个套环,两个所述套环分别与所述第一转动轴的两端转动连接,在两个所述套环的下部均设有第一螺纹孔,对应所述第一螺纹孔设有第一螺栓。

8.作为上述方案的进一步改进,在所述固定片对应所述所述转动片开有凹槽,所述转动片可转动至与所述凹槽贴合。

9.作为上述方案的进一步改进,所述第二转动结构包括有第一延板、第二延板、第三延板、第二转动轴,所述前臂支撑部分的右端面的上部和下端分别设置有第一延板和第二延板,所述第一延板设于所述上臂支架右端面的中部,所述第二延板上设有第一竖向穿孔,在所述第三延板上对应所述第一竖向穿孔同轴设有第二竖向穿孔,所述第一转动轴的上端穿过所述第二竖向穿孔与所述第二延板的底部固定连接,所述第二转动轴的下端从第一竖向穿孔向下穿出,所述第二转动轴的下端设有第一外螺纹,对应所述第一外螺纹设有第一螺母。

10.作为上述方案的进一步改进,所述固定机构包括有固定套,所述固定套下部开设的凹槽可与床沿横杆结合,所述固定套的左右两侧均设有用于固定的第二螺栓,所述固定套的上部固设有第三转轴,所述上臂支架的右部对应所述第三转轴同轴设有第二竖向穿孔,第三转轴的上端从所述第二竖向穿孔上端口穿出,且所述第三转轴的上端设有第二外螺纹,对应所述第二外螺纹设有第二螺母。

11.作为上述方案的进一步改进,所述手背支撑部分下端两侧均设有第一卡扣,对应所述第一卡扣可设置手指固定皮带,所述手指固定皮带的两端均设有第一魔术贴,两个所述第一魔术贴可各自穿过对应一侧的第一卡扣后粘合固定。

12.作为上述方案的进一步改进,在所述前臂支撑部分下端两侧均设有第二卡扣,对应所述第二卡扣可设置加压固定皮带,所述加压固定皮带的中部设有圆形加压气垫,所述圆形加压气垫与皮肤接触一侧设有硅胶保护层,所述加压固定皮带的的两端均设有第二魔术贴,两个所述第二魔术贴可各自穿过对应一侧的第二卡扣后粘合固定。

13.作为上述方案的进一步改进,所述前臂支撑部分包括有第一支撑部和第二支撑部,所述第二支撑部的左端固定连接有两根横向设立的滑动杆,在所述第一支撑部的右端

对应所述滑动杆设有滑动槽,所述滑动杆和所述滑动槽滑动连接,在所述第一支撑部的下部对应所述滑动槽设有螺纹孔,对应所述螺纹孔设有第三螺栓。

14.作为上述方案的进一步改进,在所述前臂支撑部分左端上部的端两侧对称设有一组皮肤固定夹,所述皮肤固定夹包括有夹片、支撑片、限位滑块、尾柄,所述夹片的一端的下部连接支撑片,所述夹片的另一端的下部连接尾柄,所述支撑片的下端连接限位滑块,对应所述限位滑块在前臂支撑部分上设有限位凹槽,所述限位滑块可沿所述限位凹槽滑动。

15.作为上述方案的进一步改进,所述手背支撑部分、前臂支撑部分和上臂支架均由不休钢制成,所述手背支撑部分、前臂支撑部分和上臂支架的上部均覆有软质塑料层。

16.本实用新型的有益效果是:

17.与现有技术相比,本实用新型提供的一种用于辅助桡动脉穿刺置管术的可调节式托手架,在使用时,通过手背支撑部分、前臂支撑部分和上臂支架分别对患者手臂的三个部位进行支撑,使患者手臂充分伸展且各部分妥善贴合,不易移位;通过转动片、固定片、第一转动轴实现手背支撑部分与前臂支撑部分间可进行一定角度的调整,并通过第一螺栓进行角度的固定,相比软质小圆柱枕容易变形的特点,本装置减少操作中腕部角度变化导致的进针不理想;通过第一延板、第二延板、第三延板、第二转动轴的设置,能够根据病人的情况前臂支撑部分的延伸方向,使病人能够处在较舒适的体位;通过控制滑动槽和滑动杆的相对滑动以控制第一支撑部和第二支撑部的间距,适应不同患者的手臂长度;通过固定机构将上臂支架和病床床沿横杆进行固定,并且通过第三转轴可对上臂支架的延伸方向进行调整;当患者手背贴紧手背支撑部分后,通过第一卡扣和手指固定皮带可对其手指进行固定,同时,在前臂支撑部分设有皮肤固定夹,两者配合可避免触摸、加压、穿刺时皮肤移位导致定位结果与实际动脉走行偏差,皮肤固定后穿刺过程可更多参照画线位置和方向进行,减少触摸、加压操作,避免手指加压导致的动脉水平位移,动脉水平位置相对静止,降低穿刺难度;此外,设置了加压固定皮带,可在一次穿刺失败后,加压固定皮带止血,解放操作者双手,留出时间准备再一次操作的用具,且能避免按压止血引起的操作者手部疲劳导致再次穿刺时手法不稳的弊端。

附图说明

18.以下结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的详细说明,其中:

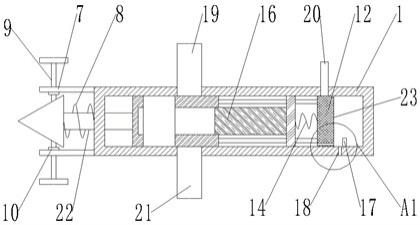

19.图1为本实用新型的立体结构示意图;

20.图2为本实用新型的结构示意图;

21.图3为本实用新型中第一转动结构的结构示意图;

22.图4为本实用新型中皮肤固定夹的结构示意图;

23.图5为本实用新型中前臂支撑部分的结构示意图;

24.图6为本实用新型中加压固定皮带的结构示意图;

25.图7为本实用新型中手指固定皮带的结构示意图。

具体实施方式

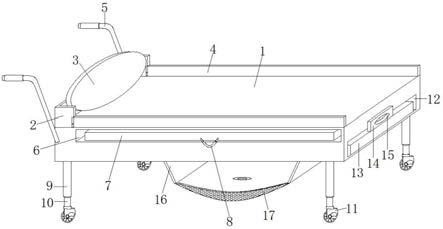

26.如图1

‑

图4所示,一种用于辅助桡动脉穿刺置管术的可调节式托手架,包括有由不锈钢材质制成的手背支撑部分1、前臂支撑部分2和上臂支架3,手背支撑部分1、前臂支撑部

分2和上臂支架3的上部均覆有软质塑料层。

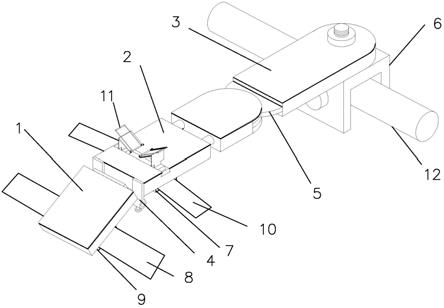

27.手背支撑部分1的右端通过第一转动结构4与前臂支撑部分2的左端连接,第一转动结构4包括有转动片4.1、固定片4.2、第一转动轴4.3类似于合页结构,转动片4.1与手背支撑部分1的右端面固定连接,固定片4.2与前臂支撑部分2的左端面固定连接,转动片4.1的下端与第一转动轴4.3的中部固定连接,固定片4.2的下端设有两个套环4.4,两个套环4.4分别与第一转动轴4.3的两端转动连接,在两个套环4.4的下部均设有第一螺纹孔,对应第一螺纹孔设有第一螺栓4.5。通过手背支撑部分上抬或下压,转动片4.1围绕第一转动轴转动,通过第一螺栓4.5与第一螺纹孔配合挤压固定。

28.在固定片4.2对应转动片4.1开有凹槽,转动片4.1可转动至与凹槽贴合。转动片4.1与凹槽贴合后,手背支撑部分1与前臂支撑部分2同一水平,一方面方便患者手腕放置,一方面方便存放。

29.手背支撑部分1下端两侧均设有第一卡扣7,对应第一卡扣7可设置手指固定皮带8,手指固定皮带8的两端均设有第一魔术贴8.1,两个第一魔术贴8.1可各自穿过对应一侧的第一卡扣7后粘合固定。提前将手指固定皮带8通过第一卡扣7放置,可节约时间,减少多余操作,提高手术效率。

30.前臂支撑部分2的右端通过第二转动结构5与上臂支架3的连接,第二转动结构5包括有第一延板5.1、第二延板5.2、第三延板5.3、第二转动轴5.4,前臂支撑部分2的右端面的上部和下端分别设置有第一延板5.1和第二延板5.2,第一延板5.1设于上臂支架3右端面的中部,第二延板5.2上设有第一竖向穿孔,在第三延板5.3上对应第一竖向穿孔同轴设有第二竖向穿孔,第二转动轴5.4的上端穿过第二竖向穿孔与第二延板5.2的底部固定连接,第二转动轴5.4的下端从第一竖向穿孔向下穿出,第二转动轴5.4的下端设有第一外螺纹,对应第一外螺纹设有第一螺母5.5。第一延板5.1和第二延板5.2与第三沿板5.3可关于第二转动轴5.4相对转动,第一延板5.1和第二延板5.2带动前臂支撑部分2转动,根据病人需要,改变前臂支撑部分2的延伸方向。

31.上臂支架3的右端通过固定机构6机构安装于6于床沿横杆12上。固定机构6包括有固定套6.1,固定套6.1下部开设的凹槽可与床沿横杆12结合,固定套6.1的左右两侧均设有用于固定的第二螺栓6.2,固定套6.1的上部固设有第三转轴6.3,上臂支架3的右部对应第三转轴6.3同轴设有第二竖向穿孔,第三转轴6.3的上端从第二竖向穿孔上端口穿出,且第三转轴6.3的上端设有第二外螺纹,对应第二外螺纹设有第二螺母6.4。上臂支架3可绕第三转轴6.3转动,根据患者需求改变上臂支架3的延伸方向,为使其转动方向可控,第三转轴6.3上部设置外螺纹,并设置第二螺母6.4用来固定。

32.前臂支撑部分2包括有第一支撑部2.1和第二支撑部2.2,第二支撑部2.2的左端固定连接有两根横向设立的滑动杆2.3,在第一支撑部2.1的右端对应滑动杆2.3设有滑动槽,滑动杆2.3和滑动槽滑动连接,在第一支撑部2.1的下部对应滑动槽设有螺纹孔,对应螺纹孔设有第三螺栓2.4。将滑动槽沿滑动杆2.3向外移动,扩大第一支撑部2.1和第二支撑部2.2的间距,进而达到可适应不同患者的手臂长度,在长度确定后通过第三螺栓2.4进行固定。

33.在前臂支撑部分2左端上部的端两侧对称设有一组皮肤固定夹11,皮肤固定夹11包括有夹片11.1、支撑片11.2、限位滑块11.3、尾柄11.4,夹片11.1的一端的下部连接支撑

片11.2,夹片11.1的另一端的下部连接尾柄11.4,支撑片11.2的下端连接限位滑块11.3,对应限位滑块11.3在前臂支撑部分2上设有限位凹槽11.5,限位滑块11.3可沿限位凹槽11.5滑动。皮肤固定夹11采用金属材料制成,类似燕尾夹的原理,依靠金属形态恢复的原理产生支撑片11.2的弹性,通过限位滑槽11.3的设置使其可拆卸并且不会影响加压固定皮带10的使用,此外由于不同个体,血管位置也存一定差异,左右两个皮肤固定夹11可分别调整滑动的距离,以实现可对不同位置的穿刺点两侧皮肤进行固定。

34.在前臂支撑部分2下端两侧均设有第二卡扣9,对应第二卡扣9可设置加压固定皮带10,加压固定皮带10的中部设有圆形加压气垫10.1,圆形加压气垫10.1与皮肤接触一侧设有硅胶保护层10.2,加压固定皮带10的两端均设有第二魔术贴10.3,两个第二魔术贴10.3可各自穿过对应一侧的第二卡扣9后粘合固定。在穿刺失败后,将圆形加压气垫10.1对准穿刺点处,收紧加压固定皮带10,无需对患者手臂进行移动即可对穿刺点进行加压。

35.本实用新型提供的一种用于辅助桡动脉穿刺置管术的可调节式托手架,在使用时,桡动脉穿刺操作前患者平卧于手术床,操作者将固定套6.1套于床沿一侧床沿横杆12并通过第二螺栓6.2进行固定,将患者手臂外展于此装置上,根据患者的舒适情况,通过第三转轴6.3可调整上臂支架3转动改变其延伸方向,调整完毕后通过第二螺母6.4固定,根据患者臂长调整第一支撑部2.1和第二支撑部2.2的间距,并通过第三螺栓2.4进行固定,根据患者的关节活动度,通过第二转动轴5.4可转动前臂支撑部分2,控制前臂支撑部分2和上臂支架3之间的角度,调整后通过第一螺母5.5进行固定,之后将患者的手背贴紧手背支撑部分1,通过转动片4.1、固定片4.2、第一转动轴4.3控制手背支撑部分1与前臂支撑部分2的角度,使手背支撑部分1倾斜向下,调整到合适角度后通过第一螺栓4.5进行固定,将手指固定皮带8拉紧,贴好第一魔术贴8.1完成对手指部位的固定,随后以指尖触摸或借助超声定位桡动脉走行,确定理想穿刺点及进针角度,将前臂两侧的皮肤固定夹11通过限位滑块11.3沿限位凹槽11.5向中部滑动,按下尾柄11.4,夹片11.1抬起,移动到合适位置后,松开尾柄11.4,夹片11.1下压对穿刺点两侧皮肤进行固定,再次确认穿刺点和角度,使用记号笔画线。根据画线指导穿刺进针,穿刺置管成功后皮肤固定夹,以胶布或敷贴固定动脉导管。限位滑块11.3可设成梯形,限位凹槽11.5设成与限位滑块11.3对应的梯形槽。

36.若穿刺失败,手压穿刺点将皮肤固定夹11松开,将其移向两侧并取下,将加压固定皮带10拉紧,圆形加压气垫10.1下部的硅胶保护层10.2紧贴穿刺点处,圆形加压气垫10.1管道连接输气装置,给予适当压力后贴紧第二魔术贴10.3,操作者松手,由加压固定皮带10压迫5min后再次穿刺。

37.以上实施例不局限于该实施例自身的技术方案,实施例之间可以相互结合成新的实施例。以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而并非对其进行限制,凡未脱离本实用新型精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本实用新型技术方案的范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。