护套台阶式扩张件

1.相关申请

2.本技术要求2020年11月15日提交的美国临时专利申请63/113,921号的优先权。

技术领域

3.本公开整体涉及护套、护套组件以及相关系统和方法。在此在作为示例性应用类型的医疗经皮介入和诊断规程的背景下描述了某些此类实施方案,在所述示例性应用中,可以使用护套、护套组件以及相关系统和方法例如以促进导管或其他装置通过脉管引入到感兴趣区域。

背景技术:

4.执行医疗诊断和介入规程以评估各种解剖位置处的一个或多个病症,并且在必要时采取行动以解决该一个或多个病症。在许多此类规程中,脉管内装置诸如导管护套在患者身上的进入部位处被插入到患者的脉管(例如,动脉)中并且横穿脉管到达感兴趣的特定区域。

5.在贲门区域(cardiac region)是感兴趣区域的一个此类示例中,医疗诊断和介入规程通常需要病人身上的两个分开的进入部位。一般来讲,此类规程使用股动脉处的一个进入部位和桡动脉、对侧股动脉或其他类似大小的脉管(例如,锁骨下动脉)处的其他分开的进入部位。然后,使用这些分开的进入部位将必要的诊断器械和介入器械插入病人体内,并且将这些器械分别引导到感兴趣的贲门区域。因为此类规程通常在感兴趣的贲门区域处利用多个器械,所以患者处的分开的进入部位可以允许所需的容量(例如,经由股动脉和桡动脉两者)以将器械有效载荷横穿到感兴趣的心脏区域。

6.此外,不管利用患者身上的哪些特定进入部位,进入动脉血管形成(vascularization)或在一些情况下静脉血管形成都可能是具有挑战性的,并且对已经具有挑战性的经皮规程增加额外的并发症。导致难以进入的因素可包括由于脉管的刺穿而收缩的脉管肌层、脉管壁的厚度及其在置于压力下时朝向脉管管腔向内卷起的趋势、在到达脉管本身之前大筋膜层的可能妨碍、以及使脉管成为不稳定且非锚定的目标的脉管滑溜性。多年来,经皮介入医师使用seldinger技术将导管插入到脉管系统中。当引入完全轴对称并且包括平滑的、渐进的、轴对称的过渡表面而在装置进入脉管系统时直径没有任何急剧阶升部的装置时,该方法工作良好。因此,大多数脉管内装置被设计成具有平滑、渐进、轴对称的过渡表面的轴对称装置。然而,在将非轴对称(例如,非对称)装置插入脉管系统的情况下,引起进入困难的所述因素可阻碍非轴对称装置进入血管形成。

技术实现要素:

7.尽管已学习了将轴对称装置引入脉管系统的现有技术,但仍需要可促进非轴对称装置有效地进入动脉血管形成或在一些情况下进入静脉血管形成的特征部。例如,某些规程可能需要额外的装置容量,并且因此需要递送多个装置的能力,并且由此可以受益于在

单个进入部位使用多个导管或多腔不对称导管以增加可能经由单个进入部位的递送容量或有效载荷。本公开描述了用于促进非轴对称(例如,非对称)装置经由单个进入部位有效地进入患者的血管形成的各种特征部。示例包括具有彼此间隔开(例如,以大致“堆叠”构型径向间隔开)的至少两个护套的护套组件,以及沿护套组件的长度纵向间隔开的一系列两个或更多个阶升扩张件,其中护套组件的横截面直径沿远侧到近侧方向增大。

8.一般来讲,本文公开了涉及护套、护套组件、附加护套套件以及相关系统和方法的各种实施方案。特别地,本文所公开的实施方案可以使用非轴对称(例如,非对称)护套或护套组件经由患者处的单个进入部位促进医疗诊断和介入规程。因此,本文公开的实施方案可以促进使用患者处的单个(例如,股动脉)进入部位的经皮医疗介入规程,由此通过消除对第二进入部位的需要(例如,消除对桡动脉进入部位的需要)来减少这种规程所需的进入部位的数量并且进而消除与第二进入部位相关联的风险并且减少总体规程时间。因此,本文所公开的实施方案可允许侵入性较低的规程并且保留第二进入部位以用于任何未来的规程。同时,本文所公开的实施方案可以提供这些优点,同时促进有效的非轴对称(例如,非对称)护套进入,并且因此能够经由单个进入部位向患者的血管形成递送额外的有效载荷容量,并且仍然维持通常经由第二进入部位提供的功能性。

9.一个实施方案包括护套组件。该护套组件实施方案包括第一护套、第二护套和附接机构。第一护套包括第一护套第一端部部分、与第一护套第一端部部分相反的第一护套第二端部部分、第一护套内表面和与第一护套内表面相反的第一护套外表面。第一护套内表面限定沿第一护套中心纵向轴线在第一护套第一端部部分和第一护套第二端部部分之间延伸的第一护套管腔。第二护套包括第二护套第一端部部分、与第二护套第一端部部分相反的第二护套第二端部部分、第二护套内表面和与第二护套内表面相反的第二护套外表面。第二护套内表面限定沿第二护套纵向轴线在第二护套第一端部部分和第二护套第二端部部分之间延伸的第二护套管腔。附接机构将第二护套联接到第一护套。附接机构包括附接机构阶升扩张件。在附接机构阶升扩张件处,附接机构的至少一部分关于第一护套中心纵向轴线是非对称的。

10.在护套组件的另外的实施方案中,附接机构阶升扩张件位于第一护套第二端部部分和第二护套第二端部部分之间。

11.在护套组件的另外的实施方案中,附接机构阶升扩张件包括在第一附接机构部分处的第一附接机构阶升扩张件和在第二附接机构部分处的第二附接机构阶升扩张件,其中第二附接机构阶升扩张件不同于第一附接机构阶升扩张件。附接机构在第一附接机构部分处包括关于第一护套中心纵向轴线非对称的第一纵向横截面轮廓,并且附接机构在第二附接机构部分处包括关于第一护套中心纵向轴线对称的第二纵向横截面轮廓。在一个此类示例中,第一附接机构部分和第二附接机构部分可被包括在附接机构上的公共纵向位置处。第一附接机构部分可与第二护套外表面交接,并且第二附接机构部分可与第二护套相反。第一附接机构阶升扩张件可具有由第一附接机构阶升扩张件纵向长度和第一附接机构阶升扩张件径向高度限定的第一斜坡,并且第二附接机构阶升扩张件可具有由第二附接机构阶升扩张件纵向长度和第二附接机构阶升扩张件径向高度限定的第二斜坡,并且其中第二斜坡不同于第一斜坡。例如,第一附接机构阶升扩张件径向高度可以在附接机构的面向第二护套的一侧,并且第二附接机构阶升扩张件径向高度可以在附接机构的与第二护套相反

的另一侧,并且其中第一附接机构阶升扩张件径向高度大于第二附接机构阶升扩张件径向高度。第一附接机构阶升扩张件的第一斜坡可在邻近附接机构与第一护套之间的最远侧界面的位置处最大,并且第一附接机构阶升扩张件的第一斜坡可在朝向第二护套朝近侧移动的方向上减小。例如,第一附接机构阶升扩张件的第一斜坡可包括第一斜率区域和第二斜率区域,其中第一斜率区域具有比第二斜率区域更大的斜率量值,其中第一斜率区域在第二斜率区域的远侧,并且其中第一斜率区域使第一附接机构阶升扩张件纵向长度的一部分从附接机构与第一护套之间的最远侧界面延伸到第二斜率区域。第一附接机构阶升扩张件径向高度可大于第一附接机构阶升扩张件纵向长度。在一些示例中,第一附接机构阶升扩张件径向高度在0.254cm至1.27cm之间,并且第一附接机构阶升扩张件纵向长度在0.254cm至0.635cm之间。

12.在护套组件的另外的实施方案中,附接机构包括限定附接机构的一部分的非扩张区域,附接机构的横截面直径沿着该非扩张区域是恒定的,并且附接机构的非扩张区域纵向地位于第一附接机构阶升扩张件与第二护套的最远端部之间。非扩张区域可沿着非扩张区域纵向长度从第一附接机构阶升扩张件的近侧端部延伸到第二护套的最远端部,并且非扩张区域纵向长度可为至少5cm。第二护套可包括第二护套阶升扩张件,并且第二护套阶升扩张件可被包括在第二护套的与附接机构的非扩张区域交接的最远端部处。例如,第二护套可以包括第一远侧壁部分,该第一远侧壁部分在邻近附接机构的位置处形成第二护套管腔的开口的第一部分,并且第二护套可以包括第二远侧壁部分,该第二远侧壁部分在与附接机构相反的位置处形成第二护套管腔的开口的第二部分,其中第一远侧壁部分比第二远侧壁部分更远侧地定位在护套组件上。相对于第一护套中心纵向轴线限定的角度可限定在第二护套阶升扩张件纵向长度上在第一远侧壁部分与第二远侧壁部分之间延伸的斜坡,并且该角度可在15度与75度之间。

13.在护套组件的另外的实施方案中,第二护套被构造成在扩展状态和塌缩状态之间转变。第二护套可以被偏置到扩展状态,并且第二护套可以被构造成使得当第二护套外表面与限定脉管管腔的脉管壁接触时克服到扩展状态的偏置,由此将第二护套转变到塌缩状态。

14.本文所述的各种实施方案(包括上述护套组件实施方案)可提供被构造成在扩展状态和塌缩状态之间转变的护套。此类护套可以允许例如在护套正横穿脉管时处于塌缩状态的减小的轮廓,同时还提供当处于扩展状态(例如,一旦护套已经到达感兴趣区域)时在其中容纳一个或多个器械的能力。该护套可被构造成通过经由一个或多个附接机构将两个护套彼此固定而被添加到另一个护套上。以这种方式,被构造成在扩展状态和塌缩状态之间转变的附加护套可以与已经旨在在具有有限可用空间的一个进入部位处使用的另一护套一起使用。

15.附加实施方案包括使用护套组件的方法。该方法实施方案包括经由附接机构将第二护套固定到第一护套使得第二护套外表面的第一部分与第一护套外表面交接的步骤。第一护套限定第一护套中心纵向轴线,附接机构包括附接机构阶升扩张件,并且在附接机构阶升扩张件处,附接机构的至少一部分关于第一护套中心纵向轴线是非对称的。该方法实施方案还包括以下步骤:将导丝插入到患者体内的感兴趣区域;以及将第一护套放置在导丝上;以及将第一护套和第二护套通过患者处的单个进入部位插入到患者体内。该方法还

包括以下步骤:使单个进入部位与附接机构阶升扩张件接触,然后与第二护套接触;以及在将第二护套插入患者体内时使第二护套从扩展状态转变到塌缩状态,其中第二护套在朝向第一护套的方向上塌缩到塌缩状态。并且,该方法实施方案包括将器械穿过第二护套插入并使第二护套从塌缩状态转变到扩展状态的步骤。

16.在该方法的另外的实施方案中,该方法还可包括以下步骤:在使单个进入部位与附接机构阶升扩张件接触之后并且在使单个进入部位与第二护套接触之前,使单个进入部位与附接机构非扩张区域接触。附接机构非扩张区域可限定附接机构的一部分,附接机构的横截面直径沿该部分是恒定的。

17.在附图和以下描述中阐述一个或多个示例的细节。从说明书和附图中,其他特征、目的和优点将是显而易见的。

附图说明

18.以下附图说明了本发明的特定实施方案,并且因此不限制本发明的范围。附图旨在与以下描述中的解释结合使用。下面将结合附图描述本发明的实施例,在附图中,类似的数字表示类似的元件。附图不一定按比例绘制,尽管某些实施方案可以包括所示比例的一个或多个部件。

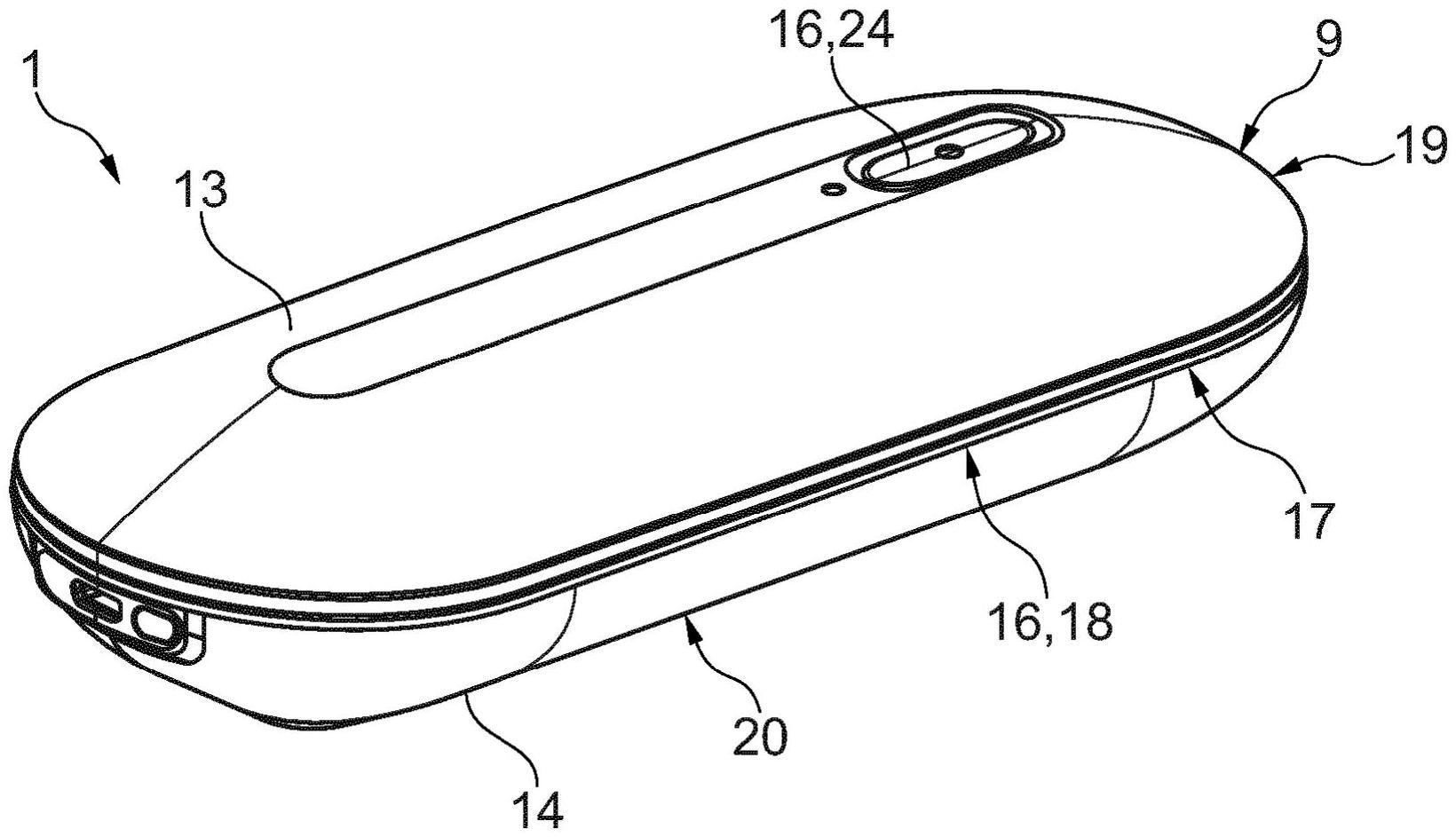

19.图1是护套组件的一个实施方案的侧正视图。

20.图2是图1的护套组件实施方案的插入脉管管腔中的部分的侧正视图。

21.图3是图1的护套组件实施方案的在脉管管腔中的感兴趣区域处的部分的侧正视图。

22.图4是图1的护套组件的一部分的特写侧正视图,示出了示例性台阶式扩张件特征部。

23.图5是图1的护套组件的沿图4中的线a-a截取的横截面视图,其中护套组件的第二护套处于扩展状态。

24.图6是图1的护套组件实施方案的第二护套和附接机构的分离透视图。

25.图7是使用护套组件的方法的实施方案的流程图。

具体实施方式

26.以下具体实施方式本质上是示例性的,并且不旨在以任何方式限制本发明的范围、适用性或构型。相反,以下描述提供用于实现本发明的实施方案的一些实际说明。为所选择的元件提供构造、材料和/或尺寸的示例。本领域技术人员将认识到,许多所提及的示例具有多种合适的替代方案。

27.图1示出了护套组件100的示例性实施方案的侧正视图。护套组件100包括第一护套105和第二护套110。如该例示的实施方案中所示,第一护套105和第二护套110通过附接机构115以堆叠布置固定在一起,使得第一护套105和第二护套110并排布置,其中第一护套和第二护套的相应的外表面彼此交接。还如例示的实施方案中所示,附接机构115在第一护套105的外表面的至少一部分上延伸。在该堆叠布置中,第一护套105的第一护套中心纵向轴线106从第二护套110的第二护套中心纵向轴线111偏移并且大致平行于该第二护套中心纵向轴线。

28.在护套组件100中,第一护套105包括第一护套第一端部部分部分120、第一护套第二端部部分部分121、第一护套内表面122和第一护套外表面123。第一护套第二端部部分121与第一护套第一端部部分120相反。第一护套外表面123与第一护套内表面122相反。第一护套内表面122限定沿第一护套纵向轴线106在第一护套第一端部部分120和第一护套第二端部部分121之间延伸的第一护套管腔124。第一护套第二端部部分121可包括第一护套开口129,例如以允许插入第一护套管腔124内的器械和/或导丝在第一护套开口129处从第一护套105延伸出。

29.在第一护套第一端部部分120处是近侧毂部125。近侧毂部125可通向第一护套管腔124并且与第一护套管腔连通。这样,近侧毂部125可被构造成促进进入第一护套管腔124。例如,近侧毂部125可被构造成接纳一个或多个诊断或介入器械(例如,导管),该一个或多个诊断或介入器械将用于规程并且通过第一护套管腔124递送。如这里所示,近侧毂部125包括冲洗端口126和夹具附接接口127。冲洗端口126被构造成促进与第一护套管腔124和/或第一护套管腔124内的诊断和/或介入器械流体连通。夹具附接接口127被构造成接纳用于固定护套105、110的近侧端部部分的夹具130。

30.同样在护套组件100中,第二护套110包括第二护套第一端部部分135、第二护套第二端部部分136、第二护套内表面137和第二护套外表面138。第二护套第二端部部分136与第二护套第一端部部分135相反。第二护套外表面138与第二护套内表面137相反。第二护套内表面137限定沿第二护套中心纵向轴线111在第二护套第一端部部分135和第二护套第二端部部分136之间延伸的第二护套管腔139。第二护套第二端部部分136可包括第二护套开口149,例如以允许插入第二护套管腔139内的器械和/或导丝在第二护套开口149处从第二护套110延伸出。如图1所示,第一护套105和第二护套110在它们相应的端部部分120、135和121、136之间可以具有基本上相似的长度。特别地,第一护套第一端部部分120和第二护套第一端部部分135可在类似的近侧位置处终止,并且第一护套第二端部部分121和第二护套第二端部部分136可在类似的远侧位置处终止(例如,在图1中,第二护套第二端部部分136终止于稍短于或稍近侧于第一护套第二端部部分121处(例如,短于第一护套第二端部部分121 1cm-10cm,诸如3cm-6cm))。

31.在第二护套第一端部部分135处是近侧毂部140。近侧毂部140可通向第二护套管腔139并与该第二护套管腔连通。因此,近侧毂部140可被构造成促进进入第二护套管腔139。例如,近侧毂部140可被构造成接纳一个或多个诊断或介入器械(例如,导管),该一个或多个诊断或介入器械将用于规程并且通过第二护套管腔139递送。如这里所示,近侧毂部140包括冲洗端口141、夹具附接接口142和器械插入端口143。冲洗端口141与器械插入端口143间隔开并且与第二护套管腔139连通。这样,冲洗端口141被构造成促进与第二护套管腔139和/或第二护套管腔139内的诊断和/或介入器械流体连通。夹具附接接口142被构造成接纳用于固定护套105、110的近侧端部部分的夹具130。如例示的实施方案中所示,夹具附接接口142包括形成在近侧毂部140处并且被构造成与夹具130产生干涉配合的凹陷狭槽,但是在其他实施方案中,夹具附接接口142可以包括被构造成接纳夹具130的其他类型的结构。器械插入端口143与第二护套管腔139连通,并且器械插入端口143被构造成在那里接纳诊断和/或介入器械(例如,导丝和导管)并且将该器械传递到第二护套管腔139中。

32.夹具130被构造成将第二护套110固定到第一护套105。具体地,夹具130被构造成

将毂部125固定到毂部140。夹具130可包括:第一夹具固定部分131,该第一夹具固定部分被构造成接纳第二护套105;以及第二夹具固定部分132,该第二夹具固定部分与第一夹具固定部分131间隔开并且被构造成接纳第一护套110。夹具附接接口142被构造成接纳第一夹具固定部分131,并且夹具附接接口127被构造成接纳第二夹具固定部分132,以便将近侧毂部140固定到近侧毂部125。在例示的实施方案中,第一夹具固定部分131不平行于第二夹具固定部分132,其中第一夹具固定部分131从第二夹具固定部分132所在的平面以15度至85度之间(例如,25度至75度之间、40度至60度之间)的角度延伸。每个夹具固定部分131、132可以包括围绕每个相应的夹具附接接口142、127的至少一部分(例如,全部)固定的孔口。

33.图2和图3示出了护套组件100的部署在脉管150诸如患者的血管(例如,动脉)内的部分。如这里所示,具有第一护套105和第二护套110两者的护套组件100经由单个进入部位155插入脉管150中。在一个示例性应用中,脉管150可以是股动脉,并且护套组件100可以经由单个进入部位155插入到股动脉中。以这种方式,第一护套105和第二护套110两者都可以促进使用单个进入部位155的经皮诊断和/或介入规程,并且由此消除与用于部署护套中的一个护套的第二进入部位相关联的风险和并发症。

34.为了促进经由单个进入部位155部署护套组件100,第二护套110可被构造成在扩展状态和塌缩状态之间转变。以这种方式,当第二护套110处于塌缩状态时,例如在护套组件100插入并横穿脉管150时,第二护套110可以允许护套组件100具有减小的轮廓。并且,以这种方式,当第二护套110处于扩展状态时,例如一旦护套已经到达感兴趣区域152,第二护套110也可以提供将一个或多个诊断和/或介入器械(例如,诊断或辅助导管)容纳在第二护套110内的能力。图2示出了护套组件100的插入脉管150的脉管管腔151中的部分的侧正视图,其中第二护套110处于大致塌缩状态。图3示出了护套组件100的已经到达脉管管腔151中的感兴趣区域152的部分的侧正视图,并且现在第二护套110处于大致扩展状态。

35.如图所示,护套组件100可插入脉管管腔151内,并且使用导丝160横穿脉管150到达感兴趣区域152。第一护套105可以放置在导丝160上,使得导丝160被接纳在第一护套管腔124内。然后,护套组件100可以在第一护套105处的导丝160上穿过单个进入部位155推进到脉管管腔151中。在一些实施方案中,第一护套105可在第一护套第二端部部分121处包括导引器161,以帮助将护套组件100部署到脉管管腔151中并穿过脉管管腔。

36.如所指出的,第二护套110可被构造成在扩展状态和塌缩状态之间转变。在例示的实施方案中,第二护套110可被偏置到扩展状态,并且第二护套110可被构造成在第二护套外表面138与限定例如单个进入部位155和脉管管腔151的脉管壁153接触时从扩展状态转变到塌缩状态。以这种方式,第二护套110可被构造成使得在第二护套外表面138与脉管壁153接触时克服向扩展状态的偏置。因此,在此类实施方案中,当护套组件100被插入脉管管腔151内并横穿脉管管腔时,如图2所示,第二护套110可大致与脉管壁153接触并因此处于塌缩状态。另外,在此类实施方案中,护套组件100可被构造成使得第二护套110被构造成从扩展状态转变到塌缩状态,并且保持在塌缩状态,而第一护套105保持在第一护套扩展状态。例如,这可以将第一护套管腔124保持在其设计容量,以便在第一护套105接纳用于将护套组件110推进到感兴趣区域152的导丝160的情况下是有用的。在一些情况下,第一护套105可以不是可塌缩的,尽管某些实施方案可以包括被构造成在塌缩状态和扩展状态之间转变的第一护套。

37.第二护套110可包括一个或多个特征部以促进在扩展状态和塌缩状态之间转变。例如,第一护套105可具有第一硬度x,并且第二护套110可具有第二硬度y,其中第一护套105的第一硬度x大于第二护套110的第二硬度y。作为示例,第一护套105可具有在70a和100a之间(诸如在80a和90a之间)的洛氏硬度,并且第二护套110可具有在30a和70a之间(诸如在40a和60a之间)的洛氏硬度。以这种方式,第二护套110可以被构造成在由较硬的第一护套105和脉管壁153中的每一者施加在第二护套110上的力下是可塌缩的。更具体地,随着第二护套110与脉管壁153接触,脉管壁153可在第二护套外表面138上沿第一方向施加力156,而较硬的第一护套105可在第二护套外表面138上沿相反的第二方向施加力157,从而致使第二护套在第一力156与第二力157之间塌缩。在这种情况下,第二护套110将在朝向第一护套105的方向上塌缩。因此,第二护套110能够从扩展状态转变到塌缩状态,从而使护套组件100在脉管管腔151内更加紧凑。

38.如所指出的,第二护套110可以具有一个或多个尺寸和/或包含一种或多种材料(例如,有助于第二护套110的硬度或刚度),该一种或多种材料允许第二护套在被插入并横穿脉管管腔151时塌缩。例如,第二护套110可包括限定在第二护套外表面138和第二护套内表面137之间的壁厚,该壁厚小于第一护套105的限定在第一护套外表面123和第一护套内表面122之间的壁厚。作为一个示例,第二护套的壁厚可以在0.1mm与1.5mm之间,诸如在0.15mm与0.75mm之间(例如,在0.15mm与0.5mm之间)或在0.25mm与0.5mm之间。作为另一个示例,第二护套110可以由可塌缩聚合物或网状材料制成,该可塌缩聚合物或网状材料被构造成在由脉管壁153(例如,股动脉的脉管壁)施加在其上的力的作用下塌缩。例如,第二护套110可包含生物相容性聚氨酯(例如,pellethane

tm

)。根据特定应用,包含生物相容性聚氨酯的材料与第二护套110相对于第一护套105的硬度和/或壁厚的组合可允许第二护套110在插入并横穿脉管管腔151时由于与脉管壁153接触而从扩展状态转变为塌缩状态。

39.为了允许第二护套110塌缩到其最大程度,当护套组件100插入并横穿脉管管腔151时,在第二护套管腔139内可以不存在硬件(例如,器械、导丝等),如图2所示。然后,一旦护套组件100已经到达感兴趣区域152,如图3所示,一个或多个硬件部件(例如,导丝和/或诊断和/或介入器械,诸如诊断或辅助导管)可插入第二护套管腔139内。

40.第二护套110可以被构造成在将硬件部件(例如,刚性硬件部件)插入第二护套管腔139内时从如图2中的当第二护套110与脉管壁153接触时的塌缩状态朝向如图3中的扩展状态转变。图3示出了插入在第二护套管腔139内并且在感兴趣区域152处从第二护套开口149延伸出的导管165(例如,猪尾导管)。将硬件部件(诸如导管165)插入第二护套管腔139内可在第二方向上对第二护套110施加力158,从而导致第二护套110从塌缩状态膨胀。因此,由导管165在第二方向上施加在第二护套110上的力158可以抵消由脉管壁153施加的力156的一些或全部,从而允许第二护套110从如图2所示的当第二护套110与脉管壁153接触时的塌缩状态朝向如图3所示的扩展状态转变或转变到该扩展状态。

41.根据特定应用,诸如插入第二护套管腔139内的硬件,当硬件部件存在于第二护套管腔139内时,第二护套110可以仅部分地从塌缩状态转变到扩展状态(例如,第二护套110从第一护套105延伸出的程度小于当护套组件100不在脉管150内时的程度),如图3所示。由于第二护套110可以被构造成在与脉管壁153接触时塌缩,所以由脉管壁153施加的力156可以继续抵消力158并且由此当硬件部件(诸如导管165)存在于第二护套管腔139内时约束第

二护套110的膨胀。因此,第二护套110可以被构造成从塌缩状态朝向扩展状态转变仅到将硬件部件容纳在第二护套管腔139内所需的程度,从而即使在规程期间主动使用第二护套110时也保持护套组件100的最小必要轮廓。以这种方式,被构造成在扩展状态和塌缩状态之间转变的第二护套110在规程期间在第二护套110的插入和放置期间以及使用期间两种情况下均可以促进护套组件100的减小的轮廓。因此,护套组件100能够经由单个进入部位155使用。

42.在美国专利申请号16/871,299中可以找到与被构造成在塌缩状态和扩展状态之间转变的第二护套110有关的附加的细节,该美国专利申请的全部内容通过引用并入本文。

43.还为了促进经由单个进入部位155部署护套组件100,护套组件100可以包括一个或多个特征部,该一个或多个特征部中的一些或全部特征部可以被称为台阶式扩张件特征部,以促进经由单个进入部位155将护套组件100有效地插入到脉管150中。图4和图5示出了护套组件100的具有示例性特征部的部分,这些特征部可用于促进护套组件100经由单个进入部位155有效地插入到脉管150中。具体地,图4是示出此类示例性特征部的护套组件100的一部分的特写侧正视图,并且图5是具有此类示例性特征部并且具有处于扩展状态的第二护套110的护套组件100的沿图4中的线a-a截取的横截面视图。

44.如图4和图5所示,护套组件100可以是非轴对称(例如,非对称)装置。例如,如图5最佳所示,护套组件100被构造成关于护套组件100的中心纵向轴线是非对称的。更具体地,在例示的实施方案中,护套组件100被构造成关于接纳在第一护套管腔124处的导丝160是非对称的,并且因此关于第一护套纵向轴线106是非对称的。

45.如例示的实施方案中所示,护套组件100可包括一个或多个轮廓阶升扩张件,该一个或多个轮廓阶升扩张件包括在导引器161、第一护套105、第二护套110、附接机构115(如所指出和示出的,附接机构115可被定位在第一护套105的至少一部分上和周围)和/或第二护套110处。特别地,在一些实施方案中,护套组件100可包括在从护套组件100的远侧端部朝向近侧端部的方向上顺序地移动的纵向横截面直径上的两个或更多个台阶式升高扩张件增加。因此,该一个或多个轮廓阶升扩张件可用于增加护套组件100的沿着护套组件100在从远侧到近侧的方向上移动的轮廓(例如,纵向横截面直径)。

46.在例示的实施方案中,护套组件100的一部分可关于第一护套纵向轴线106是对称的,并且护套组件100的另一部分可关于第一护套纵向轴线106是非对称的。具体地,在例示的实施方案中,护套组件100从护套组件100的远侧端部(例如,导引器161的远侧端部)关于第一护套纵向轴线106对称地朝近侧移动到附接机构115存在的最远侧位置(例如,附接机构115与第一护套105交接的位置)。并且在例示的实施方案中,在存在附接机构115的最远侧位置处(例如,并且在附接机构115与第一护套105交接处),护套组件100关于第一护套纵向轴线106变得非对称。更具体地,在例示的实施方案中,对于沿着护套组件100从存在附接机构115的最远侧位置(例如,以及附接机构115与第一护套105交接的位置)到存在第二护套110的最远侧位置(例如,以及第二护套110与附接机构115交接的位置)的纵向长度240,护套组件100可以具有围绕第一护套纵向轴线106的第一非对称构型230。并且,对于沿着护套组件100从存在第二护套110的最远侧位置(例如,以及第二护套110与附接机构115交接的位置)到第二护套110终止的位置(例如,到第二护套第一端部部分135)的纵向长度242,护套组件100可具有围绕第一护套纵向轴线106的与第一非对称构型230不同的第二非对称

构型232。

47.这些一个或多个轮廓阶升扩张件可被排序并构造成减少与经由单个进入部位将非轴对称装置插入脉管系统中相关联的困难。例如,这些一个或多个轮廓阶升扩张件可有助于减少从导丝160的相对较小的横截面直径(例如,0.0762cm至0.1016cm)到第二护套110所在的护套组件100的相对较大的横截面直径(例如,0.508cm至0.889cm,诸如当第二护套110处于塌缩状态时,或当第二护套处于扩展状态时的更大横截面直径)的过渡的即时性。

48.如图所示,导引器161(有时称为“扩张器”)可存在于护套组件100的远侧端部处。一旦导丝160被放置到目标脉管系统中,护套组件100可以在导丝160上被递送。导引器161可以被构造为护套组件100的第一部件以遇到单个进入部位155。如例示的实施方案中所示,导引器161可具有导引器远侧端部部分162和导引器近侧端部部分163。导引器161可以在导引器远侧端部部分162处具有最小横截面直径(例如,纵向横截面直径164),并且在导引器近侧端部部分163处具有最大横截面直径(例如,纵向横截面直径164)。护套组件100可以关于导引器161的中心纵向轴线是轴对称的。在一些示例中,诸如这里示出的,导引器161可以以恒定速率从导引器远侧端部部分162到导引器近侧端部部分163增加横截面直径。在此类示例中,导引器161可以是例如大致锥形形状,该锥形形状的尖端在导引器远侧端部部分162处并且锥形形状的基部在导引器近侧端部部分163处。随着导引器161被引入到脉管中,导引器161的横截面直径在从远侧到近侧方向上的这种增加可以被构造成将单个进入部位155处的脉管从导丝160的轮廓逐渐拉伸到第一护套105的轮廓。

49.从导引器161朝近侧移动,第一护套105可以使护套组件100的轮廓从导引器161的轮廓增大。第一护套105可被构造成当护套组件100继续被引入脉管中时护套组件100的在导引器161之后遇到单个进入部位155的下一个部件。如例示的实施方案中所示,第一护套第二端部部分121可限定第一护套远侧端部部分。第一护套105可在第一护套第二端部部分121处包括第一护套阶升扩张件250,并且第一护套阶升扩张件250可被构造成沿着在近侧方向上移动的第一护套阶升扩张件纵向长度248增大横截面直径(例如,纵向横截面直径246)。特别地,第一护套105可在第一护套105的第一护套105与导引器161交接的最远端部处具有最小横截面直径(例如,纵向横截面直径246),并且第一护套阶升扩张件250可沿着第一护套阶升扩张件纵向长度248从第一护套105的第一护套105与导引器161交接的最远端部处的该最小横截面直径(例如,纵向横截面直径246)沿着第一护套阶升扩张件纵向长度248在朝向附接机构115的近侧方向上延伸。

50.在第一护套阶升扩张件250结束的地方,并且因此在第一护套阶升扩张件纵向长度248结束的地方,第一护套105可以从第一护套阶升扩张件250的端部到与附接机构115的界面延伸纵向长度244。该纵向长度244可足够长,以允许在单个进入部位155处的脉管在护套组件100引入期间有足够的时间松弛和稳定,展开在单个进入部位155处引入第一护套阶升扩张件250期间可能已经在脉管壁处形成的任何褶皱,以及弹回到护套组件100引入开始时所经历的初始形状。在各种实施方案中,纵向长度244可为至少5cm、至少8cm、至少10cm、至少12cm、至少15cm、至少20cm、至少25cm或至少30cm。

51.第一护套阶升扩张件250可被构造成使第一护套105从其在第一护套105的最远端部处的最小横截面直径(例如,纵向横截面直径246)转变到其在沿着第一护套105的更近侧位置处的最大横截面直径(纵向横截面直径246)。因此,第一护套阶升扩张件250可在第一

护套105和导引器161的最远侧界面处开始。在例示的实施方案中,第一护套阶升扩张件250可关于第一护套纵向轴线106是轴对称的,并且第一护套105本身可关于第一护套纵向轴线106是轴对称的。

52.从第一护套105朝近侧移动,附接机构115可进一步使护套组件100的轮廓从第一护套105的轮廓增大。附接机构115可被构造成当护套组件100继续被引入脉管中时护套组件100的在第一护套105之后遇到单个进入部位155的下一个部件。附接机构115可包括在附接机构115与第一护套105交接的最远侧纵向位置处开始的附接机构阶升扩张件252。附接机构阶升扩张件252可被构造成沿着从附接机构115与第一护套105交接的最远侧纵向位置朝近侧移动的附接机构阶升扩张件纵向长度249来增加横截面直径(例如,纵向横截面直径246)。特别地,附接机构115可在附接机构115的附接机构115与第一护套105交接的最远端部处具有最小横截面直径(例如,纵向横截面直径246),并且附接机构阶升扩张件252可沿附接机构阶升扩张件纵向长度249从附接机构115的附接机构115与第一护套105交接的最远端部处的该最小横截面直径(例如,纵向横截面直径246)沿附接机构阶升扩张件纵向长度249朝第二护套110在近侧方向上延伸。

53.如所指出的,并且如例示的实施方案中所示,在附接机构115处,护套组件100可从附接机构115远侧的轴对称构型转变到存在于附接机构115处的第一非对称构型230(例如,关于第一护套纵向轴线106)。特别地,附接机构阶升扩张件252可被构造成将护套组件100从附接机构115远侧的轴对称构型转变到存在于附接机构115处的第一非对称构型230(例如,关于第一护套中心纵向轴线106)。

54.为此,附接机构阶升扩张件252可关于第一护套纵向轴线106是非对称的。例如,附接机构阶升扩张件252可包括第一附接机构阶升扩张件252a和不同于第一附接机构阶升扩张件252a的第二附接机构阶升扩张件252b。这样,例如如图5所示,第一附接机构阶升扩张件252a可限定附接机构115的关于第一护套105非对称(例如,关于第一护套中心纵向轴线106非对称)的第一附接机构部分114a的纵向横截面轮廓,并且第二附接机构阶升扩张件252b可限定附接机构115的关于第一护套105对称的第二附接机构部分114b(例如,关于第一护套中心纵向轴线106对称)的纵向横截面轮廓。第一附接机构阶升扩张件252a和第一附接机构部分114a可存在于第二面向护套侧257处,并且第二附接机构阶升扩张件252b和第二附接机构部分114b可存在于附接机构115的不面向第二护套110的一个或多个侧处。

55.在例示的实施方案中,第一附接机构阶升扩张件252a可具有与第二附接机构阶升扩张件252b不同的斜率。例如,第一附接机构阶升扩张件252a可具有限定第一附接机构阶升扩张件252a的第一斜坡的第一附接机构阶升扩张件纵向长度255(例如,在附接机构115的位于第一护套105处的最远侧界面处开始)和第一附接机构阶升扩张件径向高度258(例如,从第一护套105的外表面延伸出)。并且第二附接机构阶升扩张件252b可具有限定第二附接机构阶升扩张件252b的第二斜坡的第二附接机构阶升扩张件纵向长度256(例如,在附接机构115的位于第一护套105处的最远侧界面处开始)和第二附接机构阶升扩张件径向高度259(例如,从第一护套105的外表面延伸出)。为了在第一附接机构阶升扩张件252a和第二附接机构阶升扩张件252b处产生不同的斜率,第一附接机构阶升扩张件纵向长度255可以不同于第二附接机构阶升扩张件纵向长度256,并且/或者第一附接机构阶升扩张件径向高度258可以不同于第二附接机构阶升扩张件径向高度259。在例示的实施方案中,第一附

接机构阶升扩张件纵向长度255不同于(例如,大于)第二附接机构阶升扩张件纵向长度256,并且第一附接机构阶升扩张件径向高度258不同于(例如,大于)第二附接机构阶升扩张件径向高度259。

56.例如,关于第一附接机构阶升扩张件252a,第一附接机构阶升扩张件252a的第一斜坡可以在靠近与第一护套105的最远侧界面的位置处最大,并且在朝向第二护套110朝近侧移动的方向上减小。例如,第一附接机构阶升扩张件252a的第一斜坡可包括第一斜率区域260a和不同的第二斜率区域260b。第一斜率区域260a可在第二斜率区域260b的远侧,并且延伸第一附接机构阶升扩张件纵向长度255的从附接机构115的在第一护套105处的最远侧界面到第二斜率区域260b的部分。第一斜率区域260a可具有比第二斜率区域260b更大的斜率。在一个此类具体示例中,形成第一附接机构阶升扩张件252a的第一斜率区域260a和第二斜率区域260b可一起从侧面有利位置类似于“外圆角”几何形状,其中第一斜率区域260a形成“外圆角”的较大斜率部分,并且第二斜率区域260b形成“外圆角”的较小斜率部分。例如,可以(例如,通过第一斜率区域260a和第二斜率区域260b的组合)限定第一附接机构阶升扩张件252a,使得第一附接机构阶升扩张件径向高度258在量值上大于第一附接机构阶升扩张件纵向长度255。即,在各种实施方案中,第一附接机构阶升扩张件径向高度258可为0.254cm至1.27cm、0.508cm至1.016cm或0.635cm至0.889cm(例如,0.635cm),并且第一附接机构阶升扩张件纵向长度255可为0.254cm至0.635cm、0.3175cm至0.5715cm或0.381cm至0.508cm(例如,0.4445cm)。

57.例如,关于第二附接机构阶升扩张件252b,第二附接机构阶升扩张件252b的第二斜坡可以在靠近与第一护套105的最远侧界面的位置处最大,并且在朝向第二护套110朝近侧移动的方向上减小。例如,第二附接机构阶升扩张件252b的第二斜坡可由第二附接机构阶升扩张件纵向长度256(其可小于第一附接机构阶升扩张件纵向长度255)和第二附接机构阶升扩张件径向高度259(其可小于第一附接机构阶升扩张件径向高度258)限定。在具体示例中,其中第一附接机构阶升扩张件252a被构造成类似于“外圆角”,第二附接机构阶升扩张件252b可具有不同构型,诸如抛物线、线性或倾斜边缘构型。在一些示例中,第二附接机构阶升扩张件252b可形成附接机构阶升扩张件252的关于第一护套105对称的部分,而第一附接机构阶升扩张件252a可形成附接机构阶升扩张件252的关于第一护套105非对称的剩余部分。

58.附接机构阶升扩张件252(包括第一附接机构阶升扩张件252a和/或第二附接机构阶升扩张件252b)可在附接机构115处(例如,在附接机构115的最远侧部分处)形成大致刚性的外表面。例如,包括第一附接机构阶升扩张件252a和/或第二附接机构阶升扩张件252b的附接机构阶升扩张件252可以在附接机构115处形成具有在30与100之间、40与95之间、40与90之间、50与95之间、50与90之间或80与85之间的肖氏a硬度的外表面。附接机构115处的包括附接机构阶升扩张件252的外表面可由具有所述肖氏a硬度范围的多种材料中的一种或多种制成。作为一个示例,附接机构115处的包括附接机构阶升扩张件252的外表面可包含具有在30与100之间、40与95之间、40与90之间、50与95之间、50与90之间或80与85之间的肖氏a硬度的聚氨酯。构造附接机构阶升扩张件252以在附接机构115处形成大致刚性的外表面可有助于减少在附接机构115的外表面处的“鱼嘴状”或材料拉伸的情况。这继而可以帮助减少在护套组件100的部件之间形成间隙(例如,在第一护套105与附接机构115之间形

成间隙)的情况,该间隙可在护套组件100被引入脉管中时在单个进入部位155处卡住或妨碍脉管壁。

59.附接机构阶升扩张件252可终止于第一附接机构阶升扩张件纵向长度255的近侧端部,并且第一附接机构阶升扩张件纵向长度255的近侧端部的终止部的近侧可为附接机构115处的附接机构非扩张区域261。附接机构非扩张区域261可限定附接机构115的区域,附接机构115的横截面直径(例如,纵向横截面直径246)沿该区域大致恒定。附接机构非扩张区域261可具有附接机构非扩张区域纵向长度262,该附接机构非扩张区域纵向长度从第一附接机构阶升扩张件纵向长度255的第一附接机构阶升扩张件252a终止的近侧端部朝向第二护套110延伸。附接机构115的横截面直径(例如,纵向横截面直径246)可沿着附接机构非扩张区域纵向长度262大致恒定。在一些此类示例中,附接机构非扩张区域261的附接机构非扩张区域纵向长度262可从第一附接机构阶升扩张件纵向长度255的第一附接机构阶升扩张件252a终止的近侧端部延伸到第二护套110的最远端部。在各种实施方案中,附接机构非扩张区域纵向长度262可为例如至少5cm、至少8cm、至少10cm、至少12cm、至少15cm、至少20cm、至少25cm、或至少30cm。附接机构非扩张区域261的存在以及由此所提及的附接机构非扩张区域纵向长度262可以足够长,以允许在单个进入部位155处的脉管在护套组件100引入期间有足够时间松弛和稳定,展开在单个进入部位155处引入附接机构阶升扩张件252期间可能在脉管壁处形成的任何褶皱,以及在单个进入部位155处的脉管遇到第二护套110之前弹回到护套组件100引入开始时所经历的初始形状。

60.如所指出的,附接机构115处的附接机构非扩张区域261可通向第二护套110的最远端部。如例示的实施方案中所示,第二护套110可包括第二护套阶升扩张件265。第二护套阶升扩张件265可被包括在第二护套110的最远端部处的第二护套110处,使得例如第二护套阶升扩张件265在附接机构非扩张区域261终止处开始。从附接机构非扩张区域261朝近侧移动,第二护套阶升扩张件265可被构造成从附接机构115的轮廓额外地增加护套组件100的轮廓。第二护套阶升扩张件265可被构造成当护套组件100继续被引入脉管中时护套组件100的在附接机构非扩张区域261之后遇到单个进入部位155的下一个部件。第二护套110可包括在第二护套110的最远端部处开始的第二护套阶升扩张件265,在该最远端部处第二护套与附接机构115交接。第二护套阶升扩张件265可被构造成沿着从第二护套110与附接机构115交接的最远侧纵向位置朝近侧移动的第二护套阶升扩张件纵向长度266来增加横截面直径(例如,纵向横截面直径246)。特别地,第二护套110可在第二护套110的第二护套110与附接机构115交接的最远端部处具有最小横截面直径(例如,纵向横截面直径246),并且第二护套阶升扩张件265可沿第二护套阶升扩张件纵向长度266从第二护套110的第二护套110与附接机构115交接的最远端部处的该最小横截面直径(例如,纵向横截面直径246)沿着第二护套阶升扩张件纵向长度266在朝向近侧毂125的近侧方向上延伸。

61.第二护套阶升扩张件265可被构造成经由第二护套开口149处的偏移壁布置沿着第二护套阶升扩张件纵向长度266增大横截面直径(例如,纵向横截面直径246)。例如,如例示的实施方案中所示,第二护套110可具有:第一远侧壁部分267,该第一远侧壁部分在邻近附接机构115的位置处形成第二护套开口149的第一部分;以及第二远侧壁部分268,该第二远侧壁部分在与附接机构115相反的位置处形成第二护套开口149的第二部分。第一远侧壁部分267可比第二远侧壁部分267更远侧地定位在护套组件100上,使得例如第一远侧壁部

分267可比第二远侧壁部分268更靠近导引器161。第二护套阶升扩张件265可被构造成增加第一远侧壁部分267和第二远侧壁部分268之间以及沿着第二护套阶升扩张件纵向长度266的横截面直径。第一远侧壁部分267和第二远侧壁部分268的纵向偏移壁布置可促进以相对渐进的方式增大由第二护套阶升扩张件265产生的第一远侧壁部分267和第二远侧壁部分268之间的横截面直径。例如,可相对于第一护套中心纵向轴线106限定角度θ,并且该角度θ可限定第一远侧壁部分267和第二远侧壁部分268之间在第二护套阶升扩张件纵向长度266上的斜率或横截面直径的增加率。在各种示例中,该角度θ可在10度与80度之间、15度与70度之间、20度与60度之间或25度与50度之间。

62.第二护套110的第二护套阶升扩张件径向高度269(例如,从附接机构115的外表面延伸出)可以形成在第一远侧壁部分267和第二远侧壁部分268之间。如所指出的,第一远侧壁部分267和第二远侧壁部分268的纵向偏移壁布置可促进由第二护套阶升扩张件265产生的横截面直径的相对逐渐增加,直到第二护套阶升扩张件径向高度269。第二护套阶升扩张件径向高度269可根据第二护套110处于扩展状态还是塌缩状态而变化。当第二护套110处于扩展状态时,如图4和图5中所示,第二护套阶升扩张件径向高度269可以在1mm与5mm之间,例如在1.5mm与4.5mm之间、2mm与4.5mm之间、或2.5mm与4.0mm之间。当第二护套110处于塌缩状态时,第二护套阶升扩张件径向高度269可小于1mm,诸如小于0.75mm、小于0.67mm、小于0.5mm或小于0.3mm。第一远侧壁部分267和第二远侧壁部分268的纵向偏移壁布置可促进在第二护套110处于膨胀构型时以及在第二护套110处于塌缩构型时的两种情况下,由第二护套阶升扩张件265产生的横截面直径的相对逐渐增加。并且,为了促进第二护套110在膨胀构型和塌缩构型之间转变的能力,第二护套110可具有第二硬度,并且附接机构115和/或第一护套105可具有大于第二硬度的第一硬度,例如如本文先前所述。第二护套110可以被构造成偏置到扩展状态并且被构造成在第二护套与脉管壁接触时从扩展状态转变到塌缩状态。第二护套110从处于扩展状态的较大第二护套阶升扩张件径向高度269转变到处于塌缩状态的较小第二护套阶升扩张件径向高度269的这种构型可有助于减小第二护套的最远端部处的区域,当护套组件在单个进入部位155处插入时,该区域易于卡住或钩挂到脉管壁上,从而有助于促进更有效的护套组件引入过程,同时提供在单个进入部位155处插入之后转变到扩展状态时经由第二护套110递送附加装置有效负载的能力。

63.特别地参考图5,例示的实施方案示出护套组件100的一部分可关于第一护套纵向轴线106是对称的,并且护套组件100的另一部分可关于第一护套纵向轴线106是非对称的。例如,导引器161和第一护套105可以关于第一护套纵向轴线106是对称的,而附接机构115和第二护套110的至少一部分可以关于第一护套纵向轴线106是非对称的。更特别地,附接机构115处的附接机构阶升扩张件252的第二附接机构阶升扩张件252b可关于第一护套纵向轴线106是对称的,而附接机构115处的附接机构阶升扩张件252的第一附接机构阶升扩张件252a可关于第一护套纵向轴线106是非对称的。这可将第一附接机构阶升扩张件252a构造成相对于附接机构115的其他部分(包括第二附接机构阶升扩张件252b)“不圆”。除了第一附接机构阶升扩张件252a之外,第二护套110可关于第一护套纵向轴线106是非对称的。更特别地,第二护套阶升扩张件265可在护套组件100的第一附接机构阶升扩张件252a所在的同一侧远离第一护套纵向轴线106延伸。因此,如在图5的示例中所见,相对于第一护套纵向轴线106非对称的第一附接机构阶升扩张件252a和第二护套阶升扩张件265可以在

护套组件100的同一侧。然而,护套组件100的其他部分可相对于第一护套纵向轴线106是对称的,包括护套组件的一个或多个侧面从护套组件100的具有附接机构阶升扩张件252和第二护套阶升扩张件265的侧面偏移。

64.在图5的示例中还示出了附接机构115与第二护套110之间的连接界面270。护套组件100可包括附接机构115与第二护套110之间的连接界面270,使得附接机构115与第二护套110之间不存在间隙。更具体地,附接机构115可包括外附接机构表面271,并且第二护套110可包括外表面272。外表面271、272可以以排除附接机构115与第二护套110之间在连接界面270处的气隙的方式联接在一起。这在附接机构115与第二护套110之间在第二护套10的第一远侧壁部分267与外附接机构表面271之间的连接界面处排除气隙的情况下可能特别有用,因为这可以减少在单个进入部位155处插入护套组件期间脉管壁可能变得被钩挂的情况。

65.为了进一步帮助防止此类脉管壁钩挂在第二护套110处,第二护套外表面272的至少一部分272a(诸如从第一护套纵向轴线106延伸出去的部分272a)可与外附接机构表面271相切。例如,附接机构115可包括限定在垂直于第一护套纵向轴线106延伸的平面275上方的上半部分115a。第二护套外表面272的从第一护套纵向轴线106延伸出去的部分272a可与位于外附接机构表面271和位于上半部分115a两者处的点271a相切。在一些此类示例中,第二护套外表面272的从第一护套纵向轴线106延伸出去的部分272a可具有等于位于外附接机构表面271和位于上半部分115a两者处的点271a处的曲率半径的曲率半径。这样,部分272a可以以在外附接机构表面271与第二护套外表面272之间的连接界面270处维持无间隙界面的构型远离外附接机构表面271延伸。在另外的此类示例中,部分272a可在所述构型中继续远离外附接机构表面271延伸到达位于第二护套110的上半部分处的点273,其中第二护套110的上半部分可被限定为在扩展状态下的第二护套阶升扩张件径向高度269的最远离附接机构115的上半部。

66.为了还有助于促进护套组件100经由单个进入部位155的递送,第二护套110可以小于第一护套105、附接机构115、和/或第一护套105与附接机构115的组合。例如,当处于扩展状态时,第二护套110可限定小于由第一护套105、附接机构115和/或第一护套105和附接机构115的组合限定的横截面积的一半的横截面积。在更具体的这种情况下,当处于扩展状态时,第二护套110可限定小于由第一护套105、附接机构115和/或第一护套105和附接机构115的组合限定的横截面积的三分之一的横截面积。

67.图6示出了护套组件100的第二护套110和附接机构115的分离透视图。第二护套110可联接到附接机构115,并且附接机构115可将第二护套110固定到第一护套,使得第二护套110外表面的第一部分与第一护套外表面的一部分交接。对于例示的实施方案,附接机构115可以说被构造成以堆叠布置将第二护套110固定到第一护套。在该例示的实施方案中,附接机构115不越过第二护套110,而是附接机构115仅在第二护套外表面的与第一护套外表面交接的第一部分处与第二护套110大致接触。附接机构115的这种布置可用于将第二护套110固定到第一护套,同时不限制第二护套110在扩展状态和塌缩状态之间转变的能力。

68.在例示的实施方案中,附接机构115是松紧带的形式。如图所示,第二护套外表面的第二部分可不含松紧带,如所指出的,松紧带可促进第二护套110在扩展状态和塌缩状态

之间转变。在例示的实施方案中,松紧带被构造成围绕整个第一护套外表面沿第一护套纵向轴线106延伸特定纵向长度。松紧带可被构造成拉伸以便增加限定在松紧带内的面积(例如,由附接机构115的内表面206限定的内部管腔)。这在将第二护套110固定到第一护套105时是有用的,因为在一些情况下,第一护套外表面可具有一个或多个几何不规则部,该一个或多个几何不规则部使得松紧带必须膨胀以便越过此类不规则部。这样,松紧带的可膨胀性质可用于允许第二护套110被添加到各种第一护套上,同时还提供足够的固定力以将第二护套110相对于第一护套105保持在适当位置。

69.如所指出的,附接机构115包括附接构件内表面206。附接构件内表面206可限定第一护套被接纳在其中的管腔。附接构件内表面206可以被构造成在第一护套外表面处施加足以阻止第一护套和第二护套110之间的相对移动的摩擦力。例如,附接机构内表面206可被构造成在施加到护套组件100的高达15lbf(磅力)、高达12lbf、高达10lbf、高达8lbf、高达5lbf或高达3lbf的插入力时在第一护套外表面处施加足以阻止第一护套与第二护套110之间的相对移动的摩擦力。施加在护套组件100处的插入力可根据应用(例如,第一护套105和/或第二护套110的尺寸、进入部位155的解剖位置、护套组件在其中推进的脉管150)而变化,并且附接机构内表面206可被构造成在第一护套外表面处施加摩擦力,该摩擦力足以在特定应用中预期施加到护套组件100的特定插入力时阻止第一护套与第二护套110之间的相对移动。

70.附接机构115还包括附接机构外表面205。附接机构外表面205可联接到第二护套110的接合外表面138。作为一个示例,附接机构外表面205可经由其中附接机构外表面205与第二护套110的外表面138交接的焊接连接联接到第二护套110的接合外表面138。如图5的实施方案中最佳可见,在第二护套110联接到附接机构115的给定横截面位置处,附接机构外表面205和第二护套110的外表面138之间的焊接连接可以存在于第二护套110的外表面138的周长的约小于50%、小于40%、小于35%、小于30%或小于25%处。

71.在一些实施方案中,第二护套110与附接机构115的焊接联接可有助于促进附接机构115相对于第一护套中心纵向轴线106的非对称横截面轮廓。例如,将第二护套110熔化到附接机构115外表面205可以导致附接机构115的外表面205处的表面张力增大。附接机构115的外表面205处的这种增大的表面张力可以具有足以将附接机构115的与第二护套110交接的部分拉离第一护套中心纵向轴线106的力的量值。这种增加的表面张力可因此拉动附接机构115的与第二护套110交接的部分相对于第一护套中心纵向轴线106“不圆”,并且由此将附接机构115构造成非对称横截面轮廓,诸如图4和图5中所示的。在一些情况下,附接机构115的外表面205的接合部分的这种联接可以被称为回流制造过程。

72.在例示的实施方案中,附接机构115可包括穿孔222。附接机构115可被构造成诸如当第一护套膨胀时沿着穿孔222断裂。穿孔222可以沿着附接机构115的外表面205被包括例如在与外表面205的与第二护套110交接的部分相反的外表面205的位置处,并且在许多情况下,穿孔222还可以与附接机构115的非对称部分相反。并且,穿孔222可沿外表面206在平行于第二护套中心纵向轴线111的方向上延伸。当穿孔222断裂时,附接机构115可从连续环变为大致“c”形带,从而允许附接机构115适应第一护套的尺寸的增加,同时仍保持第二护套110固定到第一护套。

73.护套组件100的实施方案被示出为包括第二护套110中的一个第二护套。在其他附

加实施方案中,护套组件100可包括两个或更多个第二护套110。例如,在一个此类附加实施方案中,护套组件100可包括第二护套110的例如围绕附接机构115的外周间隔开(例如,围绕附接机构115的外周在彼此相反的位置处)的两个第二护套。作为另一个示例,在另一个此类附加实施方案中,护套组件100可以包括围绕附接机构115的外周分布的多个第二护套110。

74.在包括两个或更多个第二护套110的这些附加实施方案中,在此公开的关于例示的护套组件100的单个第二护套110实施方案的一个或多个各种特征部(例如,各种特征部中的每个特征部)可以包括在第二护套110和附接机构115处。例如,在护套组件包括两个或更多个第二护套110的附加实施方案中,第一护套105可包括第一护套阶升扩张件250,附接机构115可包括附接机构阶升扩张件252和与每个第二护套110的位置对准的附接机构非扩张区域261,并且每个第二护套110可包括第二护套阶升扩张件265。特别地,如所指出的,这些另外的实施方案,附接机构阶升扩张件252和附接机构非扩张区域261可以在附接机构115处包括在围绕附接机构115的外表面周向地与第二护套110中的每个第二护套的周向位置对准的位置处。例如,在护套组件包括在围绕附接机构115的外周的相反位置处的两个第二护套110的实施方案中,附接机构阶升扩张件252和附接机构非扩张区域261可被包括在附接机构115的外表面处的这些相反的周向位置处。类似地,在护套组件包括在附接机构115的外周处彼此相邻定位的两个第二护套110的实施方案中,附接机构阶升扩张件252和附接机构非扩张区域261可被包括在附接机构115的外表面处的这些相邻周向位置处(例如,使得附接机构阶升扩张件252和附接机构非扩张区域261沿着附接机构115的外周围绕这些相邻位置是连续的)。

75.图7是使用护套组件的方法700的实施方案的流程图。例如,方法900中提到的护套组件可与本文中其他地方公开的护套组件100类似或相同。

76.在步骤710,方法700包括将第二护套固定到第一护套以形成护套组件的步骤。方法700中的第二护套可以与本文公开的第二护套110类似或相同。方法700中的第一护套可以与本文公开的第一护套105类似或相同。步骤710可包括从包装容器移除第二护套并经由一个或多个附接构件(诸如附接机构115)将第二护套固定到第一护套。这可以包括将附接构件围绕第一护套的外表面固定,而第二护套的外表面的大部分保持与附接构件分离。步骤710还可包括使用附接构件将第二护套固定到第一护套,其中附接构件包括对称横截面部分(例如,关于第一护套中心纵向轴线是对称的)和非对称横截面部分(例如,关于第一护套中心纵向轴线是非对称的)两者。第二护套可固定到第一护套,使得附接机构的对称横截面部分与第二护套间隔开(例如,相反地定位),并且附接机构的非对称横截面部分位于与第二护套的界面处。

77.在步骤720,方法700包括将导丝插入患者体内的步骤。导丝可被插入脉管管腔内并经由患者处的单个进入部位推进到感兴趣区域。在执行介入技术以刺穿目标脉管从而在单个进入部位处产生用于导丝插入的开口之后,在步骤720处,导丝能够被插入脉管管腔内。

78.在步骤730处,方法700包括将护套组件(例如,经由所述附接机构联接在一起的第一护套和第二护套)通过单个进入部位插入到患者体内的步骤。例如,第一护套可以放置在导丝上,并且第一护套和第二护套可以连同附接机构一起通过单个进入部位插入脉管管腔

并且通过脉管管腔推进到感兴趣区域。

79.在一些实施方案中,在步骤730插入护套组件可包括使在单个进入部位限定脉管管腔的脉管壁首先与第一护套阶升扩张件(例如,第一护套阶升扩张件250)接触,随后与附接机构阶升扩张件(例如,附接机构阶升扩张件252)诸如第一附接机构阶升扩张件(例如,第一附接机构阶升扩张件252a)接触,接着与第二附接机构阶升扩张件(例如,第二附接机构阶升扩张件252b)接触,随后与附接机构非扩张区域(例如,附接机构非扩张区域261)接触,随后与第二护套阶升扩张件(例如,第二护套阶升扩张件265)接触。如本文别处所述,由护套组件的构型促进的在单个进入部位处的这种插入顺序可有助于允许护套组件在单个进入部位处的更有效的插入过程(例如,通过允许在单个进入部位处的脉管有足够的时间松弛和安置,展开在引入护套组件的一部分期间可能已经在脉管壁处形成的任何褶皱,以及在引入护套组件的另一个较大横截面直径部分之前弹回到护套组件引入开始时所经历的初始形状)。

80.在步骤740处,方法700包括将第二护套从扩展状态转变到塌缩状态的步骤。例如,当第二护套与限定第一护套和第二护套被插入其中并在其中推进的脉管管腔的脉管壁接触时,第二护套可从扩展状态转变到塌缩状态。由于脉管壁沿第一方向施加在第二护套外表面上的力和沿相反的第二方向施加在第一护套外表面上的力,第二护套可转变为塌缩状态。将第二护套转变到塌缩状态可导致减小脉管管腔内的护套组件的轮廓(例如,并且使第二护套的至少一部分更靠近附接机构,诸如更靠近附接机构的非对称部分)。这在允许护套组件经由患者处的单个进入部位被使用时是有用的。

81.在步骤750,方法700包括将器械穿过第二护套插入的步骤。该器械可穿过第二护套的管腔插入。该器械可以是例如诊断和/或介入器械,诸如诊断和/或介入导管(例如,猪尾导管和第二护套内的相关联的导丝)。将器械穿过第二护套插入的步骤可使第二护套从塌缩状态转变到扩展状态。即,将器械插入第二护套的管腔内可在第二护套内表面上施加力,该力抵消由脉管壁在第二护套外表面上施加的力,从而使第二护套远离第一护套并朝向脉管壁向外膨胀。值得注意的是,以这种方式,第二护套可以从塌缩状态朝向扩展状态仅转变到将器械容纳在第二护套管腔内所需的程度,从而即使在规程期间在第二护套管腔中主动使用器械时也保持护套组件的最小必要轮廓。因此,使第二护套在扩展状态和塌缩状态之间转变在规程期间在第二护套的插入和放置期间以及在使用期间两种情况下均可促进护套组件的减小的轮廓,继而允许护套组件能够经由单个进入部位使用。

82.在一些情况下,方法700在步骤750之后还可包括从第二护套的管腔移除器械然后从患者移除护套组件的步骤。例如,从第二护套的管腔移除器械的步骤可使第二护套从扩展状态转变到塌缩状态。即,如前所述,在第二护套的管腔内没有器械的情况下,第二护套可被构造成在与脉管壁接触时由于由脉管壁和第一护套中的每一者施加在第二护套外表面上的力而塌缩。然后,在第二护套处于塌缩状态的情况下,可将护套组件从脉管移除。从脉管移除护套组件可包括在导丝上一起移除第一护套和第二护套两者以及附接机构。在第二护套处于塌缩状态的情况下,相对于当护套组件处于感兴趣区域并且器械处于第二护套的管腔内时,护套组件可以以更加缩小、紧凑的轮廓从脉管中移除。

83.已经描述了各种非限制性示例性实施方案。应当理解,在不脱离本文描述的示例的范围的情况下,合适的替代方案是可能的。这些和其他示例在所附权利要求的范围内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。