1.本发明属于临床医学技术领域,具体涉及一种新生儿科临床医学用防感染隔离装置。

背景技术:

2.新生儿是从母体分娩出来后满28天的婴儿,身体十分脆弱,抵抗力不足,容易由于外界因素或母体因素感染上不同的疾病,而在感染疾病后,往往需要将新生儿送至新生儿科病房中进行隔离治疗,避免外界细菌对新生儿造成进一步的感染。在临床医学中采用隔离预防技术是预防感染性疾病疫情扩散的基本方法,而隔离装置就是阻断传染源进行传播至身体虚弱容易感染的患者的必要设备。

3.新生儿出生后较为娇小,所以现有新生儿的隔离装置一般体积也较小,而且新生儿娇小脆弱,在将新生儿放入隔离装置内部时十分不便,同时内部隔离装置内部空间小也不方便医护人员对新生儿进行医护操作,实用性不高。

4.专利申请公布号为cn 112494250 a的发明专利公开了一种新生儿科临床医学用防感染隔离装置,包括顶隔离盖,连杆升降机构,联动功能板,联动杆,新生儿托床和驱动电机,通过驱动电机转动,带动主动齿轮和从动齿轮转动带动连动杆转动,从而带动联动功能板足有移动,实现升降托板的升降,从而使得新生儿托床可升起和降落,方便医护人员对新生儿的操作,虽然其一定程度上方便医护人员对新生儿操作,但是其在将顶隔离盖顶出装置的顶部时,还需要医护人员手动将顶隔离盖取下,操作还是比较繁琐,而且其实现升降的结构也比较复杂。因此,有必要设计一种更便于医护人员操作的新生儿科临床医学用防感染隔离装置。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种新生儿科临床医学用防感染隔离装置。

6.为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:

7.一种新生儿科临床医学用防感染隔离装置,包括顶部开口的隔离箱体,隔离箱体的顶部插接有箱盖,箱盖包含两个盖体,所述隔离箱体内设置有升降支撑机构,升降支撑机构的顶部设置有放置板,放置板的顶部设置有婴儿床,婴儿床的底部为弧形结构,婴儿床与箱盖之间设置有四个联动机构,四个联动机构的底部分别对称设置于婴儿床的相对两个侧面的顶部,婴儿床边沿的顶部滑动设置有摇铃,隔离箱体的一侧外壁上设置有气泵和过滤机构,气泵与过滤机构的顶部通过连接管连接,过滤机构的底部通过进气管与隔离箱体的内部相连通,离箱体上与过滤机构相对的侧壁上设置有抽风机,靠近所述摇铃的一个联动机构通过牵引机构与摇铃活动连接,升降支撑机构与婴儿床底部之间设置有两个推动机构,两个盖体之间设置有密封机构。

8.优选的,所述升降支撑机构包括支撑柱、主动齿轮、从动齿轮、转轴、螺杆和螺管,

所述支撑柱为中空结构,支撑柱设置于隔离箱体底部的内侧面上,转轴横向设置于支撑柱的内部,转轴的一端通过轴承与支撑柱的内壁连接,另一活动端贯穿支撑柱和隔离箱体的侧壁并延伸至隔离箱体的外侧,主动齿轮套设于转轴上,从动齿轮设置于支撑柱的内部,且从动齿轮与主动齿轮啮合,所述限位环横向设置于支撑柱的内壁上,限位环位于从动齿轮的上方,螺杆竖向套设于限位环的内部,且其底部穿出限位环与从动齿轮连接,螺杆竖向设置于支撑柱的内部,螺杆的底部与从动齿轮连接,螺管套设于螺杆上,螺管的顶部贯穿支撑柱的顶部,螺管的顶部与放置板的底部固定连接。

9.进一步优选的,所述转轴的活动端设置有转盘,转盘上设置有推杆,推杆上设置有防滑纹。

10.优选的,两个所述推动机构均设置于支撑柱的顶部,且对称设置于螺管的两侧,每个所述推动机构均包含电机、凸轮、推动轮、固定卡块、推杆、两个第二滑块、通孔和两个第二滑槽,所述电机通过支架设置于支撑柱的顶部,凸轮与电机的输出轴固定连接,所述通孔为方形的通孔,通孔竖向开设于放置板上,两个第二滑槽分别竖向开设于通孔相对的两侧内壁上,两个第二滑块分别对称设置于推杆外侧面的两侧,推杆设置于通孔内部,且推杆通过两个第二滑块分别与通孔上的两个第二滑槽滑动连接,推动轮设置于推杆的下方,固定卡块设置于推动轮与推杆之间,固定卡块的底部开设有“u”型通槽,固定卡块的顶部与推杆的底部固定连接,推动轮通过固定轴固定设置于固定卡块的“u”型通槽的内部,推动轮的底部与凸轮相啮合,第二滑槽内侧的底部设置有防护块。

11.优选的,每个所述联动机构均包括升降杆、螺纹杆、螺纹块、第一齿轮、齿轮轨道、连接杆,所述升降杆的底部设置于婴儿床侧面的顶部,齿轮轨道竖向设置于升降杆外侧面的中上部,螺纹杆横向设置于隔离箱体的内部,其一端通过轴承与隔离箱体的内壁连接,螺纹块螺纹设置于螺纹杆上,连接杆的底部与螺纹块的顶部连接,顶部与盖体的底部连接,第一齿轮套设于螺纹杆上,螺纹块位于隔离箱体内壁与第一齿轮之间,第一齿轮可与齿轮轨道啮合,所述婴儿床同一侧面上方的两个连接杆分别与两个盖体连接。

12.优选的,牵引机构包含连接块、“u”型结构的固定槽、拉杆、限位杆和连接环,所述连接块垂直设置于螺纹块的内侧面上,连接块的顶部开设有第一安装槽,第一安装槽内设置有轴承座,固定槽的底部开设有第二安装槽,第二安装槽内固设有转动轴,转动轴的底部与轴承座转动连接,拉杆通过销轴与固定槽转动连接,限位杆垂直设置于拉杆的活动端,所述婴儿床的边沿顶部开设有第一滑槽,第一滑槽的顶部滑动连接有第一滑块,第一滑块的顶部设置有多组弹簧,多组弹簧的顶部设置有连接块,连接块的顶部设置有摇铃杆,摇铃与摇铃杆的活动端连接,连接环设置于第一滑块上靠近拉杆的侧面上,且限位杆可与连接环勾连。

13.优选的,所述婴儿床的内部设置有放置床,放置床的底部为与婴儿床底部相匹配的弧形结构,婴儿床底部的内侧设置有弧形滑轨,放置床的底部均匀设置有多个滚珠,且多个滚珠滑动设置于弧形滑轨的内部,放置床通过弧形滑轨和多个滚珠与婴儿床滑动连接。

14.优选的,所述密封机构包含第一弧形板、第二弧形板、第三弧形板、压缩弹簧、两个穿孔和两个盖板,所述第一弧形板和第二弧形板分别设置于两个盖体的底部,第三弧形板通过铰链与第二弧形板铰接,压缩弹簧设置于第三弧形板和第二弧形板铰接端的下方,第一弧形板与第二弧形板和第三弧形板插接,且位于第二弧形板和第三弧形板的上方,两个

穿孔分别竖向开设于第一弧形板和第二弧形板上,两个盖板分别铰接设置于两个穿孔的顶部,第三弧形板的活动端设置有防护垫。

15.优选的,所述过滤机构包含过滤筒、pet棉、微粒滤网、活性炭吸附层和酒精棉过滤层,过滤筒设置于隔离箱体外侧壁上,pet棉、微粒滤网、活性炭吸附层和酒精棉过滤层从上至下依次设置于过滤筒的内部,过滤筒的内部还设置有电热丝,电热丝位于酒精棉过滤层的下方,放置板上开设有进气孔。

16.优选的,两个所述盖体的底部外侧边沿均设置有凸沿,隔离箱体的顶部内侧边沿设置有一圈闭合的挡沿,两个所述盖体通过凸沿插接在隔离箱体的顶部,且凸沿位于挡沿的外侧。

17.优选的,一个所述盖体上设置有插片,另一个所述盖体上开设有用于插设插片的插槽,所述插槽和插片分别设置于两个盖体相接触的两个侧面上,两个所述盖体通过插片和插槽形成闭合的结构。

18.优选的,所述婴儿床的边沿顶部开设有滑槽,滑槽的顶部滑动连接有滑块,滑块的顶部设置有多组弹簧,多组弹簧的顶部设置有连接块,连接块的顶部设置有摇铃杆,摇铃与摇铃杆的活动端连接。

19.优选的,所述隔离箱体和箱盖分别采用透明材料制成。

20.本发明与现有技术相比,其有益效果在于:

21.(1)本发明提供的新生儿科临床医学用防感染隔离装置通过升降支撑机构,能够实现婴儿床的高度升降,婴儿床能够从隔离箱体的内部升起至隔离箱体的顶部,方便医护人员将新生儿放进或抱出隔离箱体以及进行医疗操作,降低了医护人员的工作负担;

22.(2)本发明通过联动机构能够实现箱盖自动打开和闭合,所以医护人员在将新生儿放进或抱出隔离箱体以及进行医疗操作时,不需要再花费时间去打开或盖合箱盖,节省了时间,降低了医护人员的工作量,本发明通过升降支撑机构和联动机构的联合使用,能够在婴儿床高度升降的同时进行箱盖的闭合和打开,即本发明中的升降支撑机构和联动机构实现了协同作用,缺一不可,共同实现方便医护人员操作的目的;

23.(3)本发明通过过滤机构能够对气泵抽入的外界的空气进行多步的过滤,即通过pet棉多空气中大颗粒杂物进行吸附,接着通过微粒滤网对空气中的小颗粒物质进行吸附,再通过活性炭吸附层多空气中的异味进行去除,最后通过酒精棉过滤层对空气中的细菌进行过滤,使得最终进入到隔离箱体内部的空气为干净、无污染的新鲜空气,从而即保证了新生儿吸取新鲜空气,又避免了被感染;通过抽风机的设计能够对隔离箱体内部的空气进行抽离,使得隔离箱体内部的空气保持流通;

24.(4)本发明通过在婴儿床的边沿顶部设置摇铃,能够在婴儿床升降的过程中进行晃动,吸引新生儿的注意力,能够在婴儿床升降过程中缓解新生儿由于感觉到位置变化而产生的不安情绪,而且通过牵引机构以及滑槽和滑块的设计,能够在婴儿床升至隔离箱体顶部时,同步将摇铃滑动到婴儿床的一侧,便于抱出新生儿或进行护理工作,在此过程中,不需要医护人员再手动滑动摇铃移位,减轻了医护人员的工作负担;

25.(5)本发明通过其中一个推动机构能够在日常生活中对婴儿床的一侧进行反复推动,从而能够使婴儿床左右晃动,形成摇床结构,对新生儿进行安抚,环境新生儿的不安情绪,且通过两个推动机构同时使用,能够在升降过程中起到对婴儿床的固定的作用,防止升

降过程中婴儿床摇晃,造成新生儿不安,同时通过在婴儿床内滑动设置放置床,能够在婴儿床左右晃动过程中,放置床也向着相反方向晃动,从而进一提高放置床的晃动效果;

26.(6)本发明通过密封机构的设计,能够在婴儿床上升,盖体打开的同时,还能够始终保持隔离箱体的密闭,提高隔离防感染的效果,当婴儿床上升到箱体顶部时,医护人员通过向下压第三弧形板,使第三弧形板转动到下方,从而能够顺利取出新生儿,新生儿取出后,第三弧形板在压缩弹簧的恢复力作用下,自动归位,从而使隔离箱体又形成一个密闭空间,降低内部被外界感染的几率;

27.(7)本发明通过插片和插槽的设计,能够在两个盖体闭合在一起时,通过插片插接在插槽内,从而能够实现两个盖体闭合的密封性,避免外界的空气直接通过两个盖体之间的空隙进入到隔离箱体中,提高防感染隔离效果。

28.本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过发明的实践了解到。

附图说明

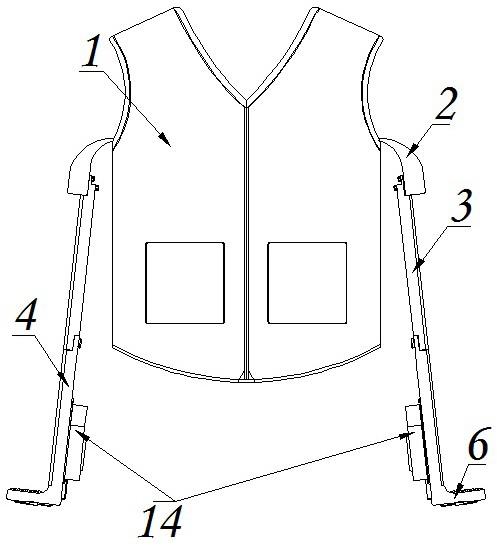

29.图1为本发明实施例提供的新生儿科临床医学用防感染隔离装置中的两个盖体在闭合状态下的主视图;

30.图2为本发明实施例提供的新生儿科临床医学用防感染隔离装置中的两个盖体在部分打开状态下的主视图;

31.图3为本发明实施例提供的新生儿科临床医学用防感染隔离装置中的两个盖体在闭合状态下的左视图;

32.图4为本发明实施例提供的新生儿科临床医学用防感染隔离装置中的两个盖体在部分打开状态下的左视图;

33.图5为本发明实施例中的升降支撑机构的结构示意图;

34.图6为本发明实施例中的摇铃与滑块的连接结构示意图;

35.图7为本发明实施例中的联动机构的结构示意图;

36.图8为本发明实施例中的摇铃与婴儿床连接的俯视图;

37.图9为本发明实施例中的过滤机构的结构示意图;

38.图10为本发明实施例中的两个盖体在闭合状态下的仰视图;

39.图11为本发明实施例中的两个盖体在打开状态下的仰视图;

40.图12为本发明实施例中的凸沿的结构示意图;

41.图13为本发明实施例中的放置板的俯视图;

42.图14为本发明实施例中的螺纹块、牵引机构以及滑块的连接示意图;

43.图15为本发明实施例中的螺纹块与牵引机构的右视图;

44.图16为本发明实施例中的固定槽与连接块的连接示意图;

45.图17为本发明实施例中的推动机构与放置板的连接结构示意图;

46.图18为图17的左视图;

47.图19为本发明实施例中的两个推动机构在不工作状态下与放置板以及婴儿床的连接示意图;

48.图20为本发明实施例中的其中一个推动机构工作状态下与放置板以及婴儿床的

连接示意图;

49.图21为本发明实施例中的两个推动机构对婴儿床进行支撑固定状态下的结构示意图;

50.图22为本发明实施例中的第一弧形板与第二弧形板和第二弧形板部分重叠在一起时的结构示意图;

51.图23为本发明实施例中的婴儿床处于隔离箱体的顶部且第三弧形板转动打开状态下的结构示意图;

52.图中:1、隔离箱体;2、箱盖;201、盖体;202、凸沿;203、挡沿;204、插片;205、插槽;3、升降支撑机构;301、支撑柱;302、主动齿轮;303、从动齿轮;304、转轴;305、螺杆;306、螺管;307、第一轴承;308、转盘;309、推杆;310、防滑纹;311、限位环;4、放置板;5、婴儿床;501、第一滑槽;502、第一滑块;503、弹簧;504、连接块;505、摇铃杆;6、联动机构;601、升降杆;602、螺纹杆;603、螺纹块;604、第一齿轮;605、齿轮轨道;606、连接杆;607、第二轴承;7、摇铃;8、气泵;9、过滤机构;901、过滤筒;902、pet棉;903、微粒滤网;904、活性炭吸附层;905、酒精棉过滤层;906、电热丝;10、连接管;11、进气管;12、抽风机;13、进气孔;14、固定槽;15、拉杆;16、连接块;17、限位杆;18、连接环;19、第一安装槽;20、第二安装槽;21、推动机构;22、密封机构;23、电机;24、凸轮;25、推动轮;26、固定卡块;27、推杆;28、通孔;29、第二滑块;30、第二滑槽;31、防护块;32、支架;33、第一弧形板;34、第二弧形板;35、穿孔;36、盖板;37、第三弧形板;38、压缩弹簧;39、防护垫;40、轴承座;41、转动轴;42、放置床;43、弧形滑轨;44、滚珠。

具体实施方式

53.下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

54.如图1至图23所示,本发明实施例提供的新生儿科临床医学用防感染隔离装置,包括顶部开口的隔离箱体1,隔离箱体1的顶部插接有箱盖2,箱盖包含两个盖体201,两个盖体201的结构完全相同,且两个盖体201相对设置,且两个盖体201可闭合在一起,形成一个完整的箱盖2,所述隔离箱体1内设置有升降支撑机构3,升降支撑机构3能够实现放置板4的高度升降,进而使得放置板4顶部的婴儿床实现升降,升降支撑机构3的顶部设置有放置板4,放置板4的设计,能够在升降支撑机构3与婴儿床之间形成一个支撑平台,增大升降支撑机构与婴儿床底部的接触面积,从而使得婴儿床上下升降能够更加的平稳,放置板在实际设计过程中,可将放置板4与隔离箱体1的内壁设置为滑动连接的方式,具体的可在放置板相对的两侧面上设置滑块,并在隔离箱体1的内壁上对应位置设置与滑块相匹配的滑轨,从而能够实现放置板4在升降过程中更加的平稳,且由于滑轨和滑块的限位,不会倾斜,放置板4的顶部设置有婴儿床5,婴儿床5的底部为弧形结构,婴儿床5内铺设有用于新生儿使用的被褥,婴儿床5与箱盖2之间设置有四个联动机构6,联动机构6能够在婴儿床升降到一定程度,自动使得两个盖体201向两侧移动,四个联动机构6的底部分别对称设置于婴儿床5的相对两个侧面的顶部,婴儿床5边沿的顶部滑动设置有摇铃7,摇铃7用于吸引新生儿的注意力,

缓解因婴儿床5升降而产生的不安情绪,隔离箱体1的一侧外壁上设置有气泵8和过滤机构9,气泵8与过滤机构9的顶部通过连接管10连接,气泵8将外界的空气通过连接管10抽入到过滤机构9中,过滤机构9的底部通过进气管11与隔离箱体1的内部相连通,进入到过滤机构9中的空气经由过滤机构9中的多层过滤,最终经由进气管进入到隔离箱体1中,为隔离箱体1内的新生儿提供新鲜无污染的空气,隔离箱体1上与过滤机构9相对的侧壁上设置有抽风机12,抽风机12能够定时进行启动,对隔离箱体1内部的空气进行抽离,使得隔离箱体内部的空气保持流通,靠近所述摇铃的一个联动机构6通过牵引机构与摇铃7活动连接,升降支撑机构3与婴儿床5底部之间设置有两个推动机构21,两个盖体201之间设置有密封机构22。

55.升降支撑机构3包括支撑柱301、主动齿轮302、从动齿轮303、转轴304、螺杆305和螺管306,所述支撑柱301为中空结构,支撑柱301设置于隔离箱体1底部的内侧面上,转轴304横向设置于支撑柱301的内部,转轴304的一端通过第一轴承307与支撑柱301的内壁连接,另一活动端贯穿支撑柱301和隔离箱体1的侧壁并延伸至隔离箱体1的外侧,主动齿轮302套设于转轴304上,从动齿轮303设置于支撑柱301的内部,且从动齿轮303与主动齿轮302啮合,所述限位环311横向设置于支撑柱301的内壁上,限位环311位于从动齿轮303的上方,螺杆305竖向套设于限位环的内部,且其底部穿出限位环与从动齿轮303连接,限位环311不仅给螺杆提供一个支撑限制力,还能够对螺管306进行限位,螺杆305竖向设置于支撑柱301的内部,螺杆305的底部与从动齿轮303连接,螺管306套设于螺杆305上,螺管306的顶部贯穿支撑柱301的顶部,螺管306的顶部与放置板4的底部固定连接。转轴304的活动端设置有转盘308,转盘308上设置有推杆309,推杆309上设置有防滑纹310。

56.当需要将新生儿抱出隔离箱体或者进行医疗操作时,首先医护人员通过转动推杆309,使得转轴304转动,转轴304转动带动主动齿轮302转动,主动齿轮302转动,在啮合力作用下,带动与主动齿轮302啮合的从动齿轮303转动,进而带动与从动齿轮303相连接的螺杆305转动,在螺杆305与螺管306之间的螺纹力作用下,使得螺管306向下运动,进而带动放置板4以及放置板4上的婴儿床5向上移动,实现婴儿床5从隔离箱体1的内部逐渐升至隔离箱体1的顶部,便于医护人员抱出新生儿或进行医疗操作。推杆309和转盘308的作用是便于医护人员转动转轴304,防滑纹310的设计,是为了避免在通过推杆309转动转轴304时手滑。

57.每个所述联动机构6均包括升降杆601、螺纹杆602、螺纹块603、第一齿轮604、齿轮轨道605、连接杆606,所述升降杆601的底部设置于婴儿床5侧面的顶部,具体设计是四个升降杆分别对称设置于婴儿床相对的两个侧面上,且两个侧面为婴儿床长度所在的侧面,每个侧面上设置有两个升降杆601,且同一侧面上的两个升降杆601位于侧面靠近中部的位置,这样的设计能够使螺纹块603有足够的移动长度,从而能够保证当婴儿床5甚至隔离箱体1的顶部时,两个盖体201已经完全向两侧移动打开,并不会对婴儿床5顶部进行遮挡,齿轮轨道605竖向设置于升降杆601外侧面的中上部,螺纹杆602横向设置于隔离箱体1的内部,其一端通过第二轴承607与隔离箱体1的内壁连接,螺纹块603螺纹设置于螺纹杆602上,连接杆606的底部与螺纹块603的顶部连接,顶部与盖体201的底部连接,第一齿轮604套设于螺纹杆602上,螺纹块603位于隔离箱体1内壁与第一齿轮604之间,第一齿轮604可与齿轮轨道605啮合,所述婴儿床5同一侧面上方的两个连接杆606分别与两个盖体201连接。

58.随着婴儿床5逐渐升高,升降杆601也跟随着一起上升,当升降杆601上的齿轮轨道605开始与第一齿轮604相接触,由于啮合力的作用,随着齿轮轨道605的继续上升,使得第

一齿轮604开始转动,带动与第一齿轮604相连接的螺纹杆602转动,从而使得位于婴儿床同一侧面上的两个螺纹块603开始向两侧做背向远离运动,进而带动与两个螺纹块603相连接的两个盖体201分别向两侧移动,随着盖体201向两侧移动的同时,齿轮轨道605继续上升,当齿轮轨道605上升至与第一齿轮604相脱离时,此时,两个盖体201向两侧完全打开,继续使婴儿床5上升至隔离箱体1的顶部,停止转动转轴304,然后抱出新生儿或进行医疗操作即可,当将新生儿放入婴儿床5,需要使婴儿床5降至隔离箱体1内部时,反向转动推杆309,使升降支撑机构3逐渐降低,从而使婴儿床5慢慢降至隔离箱体1中,随着升降杆601的逐渐下降,齿轮轨道605又开始与第一齿轮604相接触,在啮合力作用下,随着齿轮轨道605的继续下降,使得第一齿轮604开始转动,带动与第一齿轮604相连接的螺纹杆602转动,从而使得位于婴儿床同一侧面上的两个螺纹块603开始做相靠近运动,进而带动与两个螺纹块603相连接的两个盖体201分别向内侧移动,随着盖体201向中心移动的同时,齿轮轨道605继续下降,当齿轮轨道605下降至与第一齿轮604相脱离时,此时,两个盖体201完全闭合在一起,继续使婴儿床5下降至隔离箱体1的内部,当螺管306下降至与限位块311接触时,此时收到阻力,提示已经到达目标位置,停止转动转轴304即可。

59.两个所述推动机构21均设置于支撑柱301的顶部,且对称设置于螺管306的两侧,每个所述推动机构21均包含电机23、凸轮24、推动轮25、固定卡块26、推杆27、两个第二滑块29、通孔28和两个第二滑槽30,所述电机23通过支架32设置于支撑柱301的顶部,凸轮24与电机23的输出轴固定连接,所述通孔28为方形的通孔,通孔28竖向开设于放置板4上,两个第二滑槽30分别竖向开设于通孔28相对的两侧内壁上,两个第二滑块29分别对称设置于推杆27外侧面的两侧,推杆27设置于通孔28的内部,且推杆27通过两个第二滑块29分别与通孔28上的两个第二滑槽30滑动连接,推动轮25设置于推杆27的下方,固定卡块26设置于推动轮25与推杆27之间,固定卡块26的底部开设有“u”型通槽,固定卡块26的顶部与推杆27的底部固定连接,推动轮25通过固定轴固定设置于固定卡块26的“u”型通槽的内部,推动轮25的底部与凸轮24相啮合,第二滑槽30内侧的底部设置有防护块31。通过其中一个推动机构21能够在日常生活中对婴儿床的一侧进行反复推动,从而能够使婴儿床左右晃动,形成摇床结构,对新生儿进行安抚,缓解新生儿的不安情绪,且通过两个推动机构同时使用,能够在升降过程中起到对婴儿床的固定的作用,防止升降过程中婴儿床摇晃,造成新生儿不安,具体为当婴儿床5睡着时,不需要安抚时,通过同时启动两个推动机构21上的电机23,电机23转动,带动两个凸轮24同时转动,随着两个凸轮24转动,会对其上方的推动轮25产生向上顶的力,推动轮25受到力,使得推杆27通过第二滑块29沿着第二滑槽30向上滑动,当两个推杆27均与婴儿床5底部相抵触时,关闭两个电机23,此时两个推杆27对婴儿床共同进行支撑夹紧,使保持稳定,当需要对新生儿进行安抚时,启动其中一个电机23,电机23转动,带动凸轮24转动,带动推动轮25以及推杆27向上运动对婴儿床5的底部给予一个向上的推力,且随着凸轮24的转动,推杆27会做上下往复运动,由于婴儿床5的底部为弧形结构,在推杆27的作用下,会进行左右往复晃动,形成摇篮结构,对新生儿进行安抚,此外,通过设置两个推动机构21,可在其中一个推动机构有问题时,通过另一个推动机构的使用,不会太影响功能的使用。

60.婴儿床5的内部设置有放置床42,放置床42的底部为与婴儿床5底部相匹配的弧形结构,婴儿床5底部的内侧设置有弧形滑轨43,放置床501的底部均匀设置有多个滚珠44,且

多个滚珠44滑动设置于弧形滑轨43的内部,放置床42通过弧形滑轨43和多个滚珠44与婴儿床5滑动连接。通过在婴儿床内滑动设置放置床42,能够与推动机构21相配合,在婴儿床通过一个推动机构21实现左右晃动过程中,放置床由于自身重力作用,在倾斜状态下通过多个滚珠44会沿着弧形滑轨43向着相反方向晃动,从而提高放置床的晃动效果,进一步缓解新生儿的不安情绪,使达到很好的安抚效果。

61.密封机构22包含第一弧形板33、第二弧形板34、第三弧形板37、压缩弹簧38、两个穿孔35和两个盖板36,所述第一弧形板33和第二弧形板34分别设置于两个盖体201的底部,第三弧形板37通过铰链与第二弧形板34铰接,压缩弹簧38设置于第三弧形板37和第二弧形板34铰接端的下方,第一弧形板33与第二弧形板34和第三弧形板37插接,且位于第二弧形板34和第三弧形板37的上方,两个穿孔35分别竖向开设于第一弧形板33和第二弧形板34上,两个盖板36分别铰接设置于两个穿孔35的顶部,第三弧形板37的活动端设置有防护垫39。第一弧形板33、第二弧形板34、第三弧形板37的宽度均与隔离箱体的内宽相匹配,能够使得隔离箱体保持密闭,第一弧形板33、第二弧形板34、第三弧形板37均采用弹簧钢制成,当两个盖体201处于闭合状态下时,此时第一弧形板33与第二弧形板34、第三弧形板37处于交叉聚拢重叠状态,即第一弧形板33位于第二弧形板34、第三弧形板37的上方,随着两个盖体向两侧打开,第一弧形板33与第二弧形板34在两个盖体201的拉力作用下,向两侧移动,使得第一弧形板33与第二弧形板34、第三弧形板37重叠部分逐渐减少,当两个盖体201停止向两侧移动时,第一弧形板33与第二弧形板34还具有少部分的重叠,这样设计能够保证隔离箱体1始终保持密封,起到防感染隔离作用,此时两个穿孔位于升降杆的正上方,随着婴儿床的继续上升,两个升降杆601分别顶起两个盖板36,并穿过穿孔35,当婴儿床顶部到达隔离箱体1的开口处时,医护人员通过向下压第三弧形板37,使第三弧形板37转动到下方,并通过胳膊顶部第三弧形板37,从而能够顺利取出新生儿,新生儿取出后,第三弧形板在压缩弹簧的恢复力作用下,自动归位,从而使隔离箱体又形成一个密闭空间,降低内部被外界感染的几率,然后放入新生儿后,随着婴儿床的下降,升降杆601逐渐下降,并从穿孔35内出来,两个盖板在重力作用下自动闭合,然后随着两个盖体201逐渐闭合,第一弧形板33与第二弧形板34、第三弧形板37又逐渐向一起聚拢。

62.所述过滤机构9包含过滤筒901、pet棉902、微粒滤网903、活性炭吸附层904和酒精棉过滤层905,过滤筒901设置于隔离箱体1外侧壁上,pet棉902、微粒滤网903、活性炭吸附层904和酒精棉过滤层905从上至下依次设置于过滤筒901的内部,过滤筒901的内部还设置有电热丝906,电热丝906位于酒精棉过滤层905的下方,放置板4上开设有进气孔13。通过pet棉多空气中大颗粒杂物进行吸附,接着通过微粒滤网对空气中的小颗粒物质进行吸附,再通过活性炭吸附层多空气中的异味进行去除,最后通过酒精棉过滤层对空气中的细菌进行过滤,使得最终进入到隔离箱体内部的空气为干净、无污染的新鲜空气,从而既保证了新生儿吸取新鲜空气,又避免了被感染,通过加热丝906对过滤机构9流出的空气进行加热,避免进入隔离箱体1内部的空气过凉,造成新生儿感冒,此外进气管11中的新鲜空气通过放置板4上的进气孔13进入到婴儿床5周围。

63.两个所述盖体201的底部外侧边沿均设置有凸沿202,隔离箱体1的顶部内侧边沿设置有一圈闭合的挡沿203,两个所述盖体201通过凸沿202插接在隔离箱体1的顶部,且凸沿202位于挡沿203的外侧。凸沿202和挡沿203的设计能够使得两个盖体201盖合在隔离箱

体1顶部时,能够实现盖体201与隔离箱体1之间的密封。

64.一个所述盖体201上设置有插片204,另一个所述盖体201上开设有用于插设插片204的插槽205,所述插槽205和插片204分别设置于两个盖体201相接触的两个侧面上,两个所述盖体201通过插片204和插槽205形成闭合的结构。在两个盖体201相闭合在一起时,通过插片204插设在插槽205中,能够实现两个盖体201之间的密封。在具体设计时,插片204和插槽205均为“u”型结构,通过该结构的设计,能够进一步实现两个盖体201之间的密封。

65.牵引机构包含连接块16、“u”型结构的固定槽14、拉杆15、限位杆17和连接环18,所述连接块16垂直设置于螺纹块603的内侧面上,连接块16的顶部开设有第一安装槽19,第一安装槽19内设置有轴承座40,固定槽14的底部开设有第二安装槽20,第二安装槽20内固设有转动轴41,转动轴41的底部与轴承座40转动连接,拉杆15通过销轴与固定槽14转动连接,限位杆17垂直设置于拉杆15的活动端,婴儿床5的边沿顶部开设有第一滑槽501,第一滑槽501的顶部滑动连接有第一滑块502,第一滑块502的顶部设置有多组弹簧503,多组弹簧503的顶部设置有连接块504,连接块504的顶部设置有摇铃杆505,摇铃7与摇铃杆505的活动端连接,连接环18设置于第一滑块502上靠近拉杆15的侧面上,且限位杆17可与连接环18勾连。第一滑槽501开设于婴儿床5宽度所在的侧面顶部,且位于靠近新生儿头部的一侧,通过在婴儿床的边沿顶部设置摇铃,能够在婴儿床升降的过程中进行晃动,吸引新生儿的注意力,能够在婴儿床升降过程中缓解新生儿由于感觉到位置变化而产生的不安情绪,而且通过第一滑槽501和第一滑块502以及牵引机构的设计,能够在婴儿床升至隔离箱体顶部时,将摇铃7自动滑动到婴儿床的一侧,便于抱出新生儿或进行护理工作,此过程不需要医生再去手动滑动摇铃,具体自动滑动过程操作为,当在婴儿床上的第一滑块502随着婴儿床上升到与拉杆15处于同一高度时,此时设置有拉杆15的螺纹块603移动到与第一滑块502处于同一条直线上,且与第一滑槽501平行,此时限位杆17与连接环18勾连,随着婴儿床5继续上升,连接环18继续向上移动,同时螺纹块603向远离连接环18的方向移动,由于限位杆17与拉杆15构成倒“l”型结构,所以在婴儿床上升状态下,限位杆17与连接环18始终保持勾连,而在勾连作用下,连接环18会受到拉杆15给予的向下且向远离连接环18的方向的力,所以与连接环18相连接的第一滑块在力的作用下会沿着第一滑槽501滑动,且向靠近螺纹块603一侧的方向滑动,当第一滑块502滑动到第一滑槽501的边缘时,婴儿床顶部到达隔离箱体的顶部,医护人员取出婴儿护理即可,当护理完成,婴儿放入放置床内,随着婴儿床的下降,以及螺纹块603向相反方向移动,第一滑块502会在拉杆15给予的反方向作用力下向中间移动,直至回到中部位置,此时随着婴儿床再往下,由于固定槽14底部的支撑限位作用,拉杆15不能继续下移,所以拉杆15与连接环18相脱离,婴儿床继续下降,通过转动轴41和轴承座40的设计,能够保证限位杆17对第一滑块502实现牵引时,拉15杆能够左右转动方向,实现左右角度的调整,拉杆15通过销轴与固定槽14转动连接,能够实现牵引过程中拉杆15能够上下转动,实现上下方向角度的调整。

66.隔离箱体1和箱盖2分别采用透明材料制成。这样的设计便于医护人员平时对隔离箱体1内部的新生儿进行查看。

67.本发明实施例提供的新生儿科临床医学用防感染隔离装置在使用时,当需要将新生儿抱出隔离箱体或者进行医疗操作时,首先医护人员通过转动推杆309,使得转轴304转动,转轴304转动带动主动齿轮302转动,主动齿轮302转动,在啮合力作用下,带动与主动齿

轮302啮合的从动齿轮303转动,进而带动与从动齿轮303相连接的螺杆305转动,在螺杆305与螺管306之间的螺纹力作用下,使得螺管306向下运动,进而带动放置板4以及放置板4上的婴儿床5向上移动,随着婴儿床5逐渐升高,升降杆601也跟随着一起上升,当升降杆601上的齿轮轨道605开始与第一齿轮604相接触,由于啮合力的作用,随着齿轮轨道605的继续上升,使得第一齿轮604开始转动,带动与第一齿轮604相连接的螺纹杆602转动,从而使得位于婴儿床同一侧面上的两个螺纹块603开始向两侧做背向远离运动,进而带动与两个螺纹块603相连接的两个盖体201分别向两侧移动,随着盖体201向两侧移动的同时,齿轮轨道605继续上升,当齿轮轨道605上升至与第一齿轮604相脱离时,此时,两个盖体201之间的距离能够确保两个升降杆601穿出,继续使婴儿床5上升至隔离箱体1的顶部,停止转动转轴304,然后抱出新生儿或进行医疗操作即可,当将新生儿放入婴儿床5,需要使婴儿床5降至隔离箱体1内部时,反向转动推杆309,使升降支撑机构3逐渐降低,从而使婴儿床5慢慢降至隔离箱体1中,随着升降杆601的逐渐下降,齿轮轨道605又开始与第一齿轮604相接触,在啮合力作用下,随着齿轮轨道605的继续下降,使得第一齿轮604开始转动,带动与第一齿轮604相连接的螺纹杆602转动,从而使得位于婴儿床同一侧面上的两个螺纹块603开始做相靠近运动,进而带动与两个螺纹块603相连接的两个盖体201分别向内侧移动,随着盖体201向中心移动的同时,齿轮轨道605继续下降,当齿轮轨道605下降至与第一齿轮604相脱离时,此时,两个盖体201完全闭合在一起,继续使婴儿床5下降至隔离箱体1的内部,当螺管306下降至与限位环311接触时,此时受到阻力,提示已经到达目标位置,停止转动转轴304即可,当在婴儿床上的第一滑块502随着婴儿床上升到与拉杆15处于同一高度时,限位杆17与连接环18勾连,随着婴儿床5继续上升,连接环18继续向上移动,同时螺纹块603向远离连接环18的方向移动,连接环18受到拉杆15给予的向下且向远离连接环18的方向的力,所以与连接环18相连接的第一滑块502在力的作用下会沿着第一滑槽501滑动,且向靠近螺纹块603一侧的方向滑动,当第一滑块502滑动到第一滑槽501的边缘时,婴儿床顶部到达隔离箱体的顶部;同时随着两个盖体201向两侧打开,第一弧形板33与第二弧形板34在两个盖体201的拉力作用下,向两侧移动,使得第一弧形板33与第二弧形板34、第三弧形板37重叠部分逐渐减少,当两个盖体201停止向两侧移动时,第一弧形板33与第二弧形板34还具有少部分的重叠,两个穿孔位于升降杆的正上方,随着婴儿床的继续上升,两个升降杆601分别顶起两个盖板36,并穿过穿孔35,当婴儿床顶部到达隔离箱体1的开口处时,医护人员通过向下压第三弧形板37,使第三弧形板37转动到下方,并通过胳膊顶住第三弧形板37,从而能够顺利取出新生儿,新生儿取出后,第三弧形板37在压缩弹簧38的恢复力作用下,自动归位,医护人员取出婴儿护理即可,在日常生活需要对新生儿进行安抚时,启动其中一个电机23,电机23转动,带动凸轮24转动,带动推动轮25以及推杆27向上运动对婴儿床5的底部给予一个向上的推力,且随着凸轮24的转动,推杆27会做上下往复运动,由于婴儿床5的底部为弧形结构,在推杆27的作用下,会进行左右往复晃动,形成摇篮结构,对新生儿进行安抚。

68.综上所述,本发明实施例提供的新生儿科临床医学用防感染隔离装置,通过升降支撑机构、联动机构、推动机构、牵引机构以及密闭机构的联合使用,能够在婴儿床高度升降的同时进行箱盖的闭合和打开,同时实现摇铃位置的自动调整,还能够对新生儿进行安抚以及固定,即本发明中的升降支撑机构、联动机构、推动机构、牵引机构以及密闭机构实现了协同作用,缺一不可,共同实现方便医护人员操作的目的。

69.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。