1.本技术涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板和电子装置。

背景技术:

2.随着显示技术的发展,可折叠显示设备已成为显示行业的一大发展方向。可折叠显示设备在展开状态时,可以为用户提供大面积的显示屏幕,提高视觉效果;在折叠状态时,可以减少显示设备所占空间,以方便用户收纳和携带。当前可折叠显示设备折叠形态较多,其中对于内折楔形显示设备合壳后中间会有缝隙,易产生异物。

技术实现要素:

3.本技术提供一种显示面板和电子装置,以缓解现有内折楔形显示设备合壳后中间存在缝隙的技术问题。

4.为解决上述问题,本技术提供的技术方案如下:

5.本技术实施例提供一种显示面板,其包括:

6.壳体,包括第一壳体部以及可活动地连接于所述第一壳体部的第二壳体部;

7.支撑构件,包括第一支撑构件和第二支撑构件,所述第一支撑构件可活动地连接于所述第一壳体部,所述第二支撑构件可活动地连接于所述第二壳体部;以及

8.显示面板本体,贴附于所述支撑构件远离所述壳体的一侧;

9.其中,所述显示面板本体随着所述支撑构件的运动而运动,当所述支撑构件运动到第一位置时,所述显示面板本体处于弯曲状态,所述第一壳体部和所述第二壳体部贴合,所述第一支撑构件和所述第二支撑构件之间形成第一夹角,以保护所述显示面板本体形成的弯曲部。

10.在本技术实施例提供的显示面板中,当所述支撑构件运动到第二位置时,所述显示面板本体处于平坦状态,所述壳体和所述支撑构件展平,使第一壳体部和所述第二壳体部水平,所述第一支撑构件和所述第二支撑构件之间形成第二夹角,以支撑所述显示面板本体,其中,所述第二夹角大于所述第一夹角。

11.在本技术实施例提供的显示面板中,所述第一壳体部设置有第一凹槽,所述第一支撑构件设置于所述第一凹槽内,所述第二壳体部设置有第二凹槽,所述第二支撑构件设置于所述第二凹槽内。

12.在本技术实施例提供的显示面板中,所述第一凹槽和所述第二凹槽均包括槽壁和槽底,所述槽壁在靠近所述第一壳体部和所述第二壳体部的活动连接处设置有缺口。

13.在本技术实施例提供的显示面板中,所述槽壁的高度大于所述支撑构件和所述显示面板本体的厚度之和。

14.在本技术实施例提供的显示面板中,所述槽底为倾斜面,且随着所述槽底向所述缺口延伸,所述槽壁的高度增大。

15.在本技术实施例提供的显示面板中,当所述支撑构件运动到所述第一位置时,所

述支撑构件与对应的所述槽底贴合,当所述支撑构件运动到所述第二位置时,所述支撑构件与对应的所述槽底之间形成第三夹角。

16.在本技术实施例提供的显示面板中,所述槽底在远离所述缺口的一侧设置有滑动槽,所述支撑构件在对应所述滑动槽的位置设置有凸块,所述凸块可滑动地安装在所述滑动槽内。

17.在本技术实施例提供的显示面板中,所述滑动槽内设置有圆柱孔,所述凸块上设置有圆柱轴,所述圆柱轴可活动地安装在所述圆弧孔内。

18.本技术实施例还提供一种电子装置,其包括前述实施例其中之一的显示面板。

19.本技术的有益效果为:本技术提供的显示面板和电子装置中壳体包括第一壳体部以及可活动地连接于所述第一壳体部的第二壳体部,支撑构件包括第一支撑构件和第二支撑构件,所述第一支撑构件可活动地连接于所述第一壳体部,所述第二支撑构件可活动地连接于所述第二壳体部,显示面板本体贴附于所述支撑构件远离所述壳体的一侧,且所述显示面板本体随着所述支撑构件的运动而运动,当所述支撑构件运动到第一位置时,所述显示面板本体处于弯曲状态,所述第一壳体部和所述第二壳体部贴合,所述第一支撑构件和所述第二支撑构件之间形成第一夹角,以保护所述显示面板本体形成的弯曲部,通过使显示面板本体随着支撑构件运动,以区别于壳体的开合运动,进而使得显示面板折叠后,壳体在外观上能够完全闭合,不留缝隙,解决了现有内折楔形显示设备合壳后中间存在缝隙的问题。

附图说明

20.为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

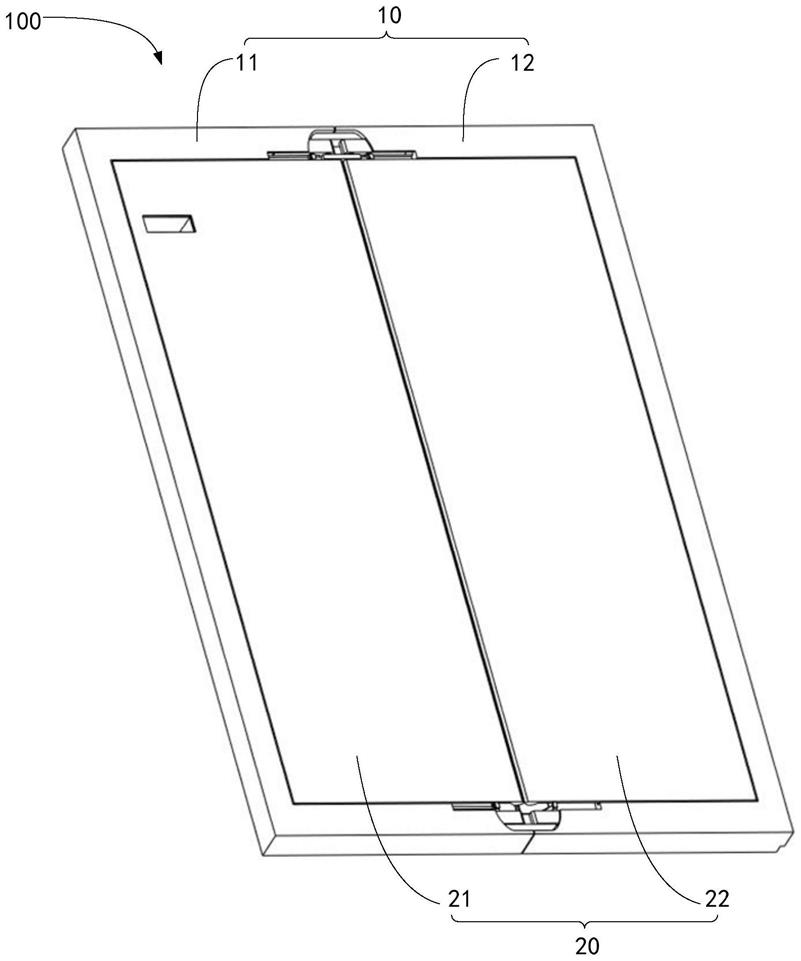

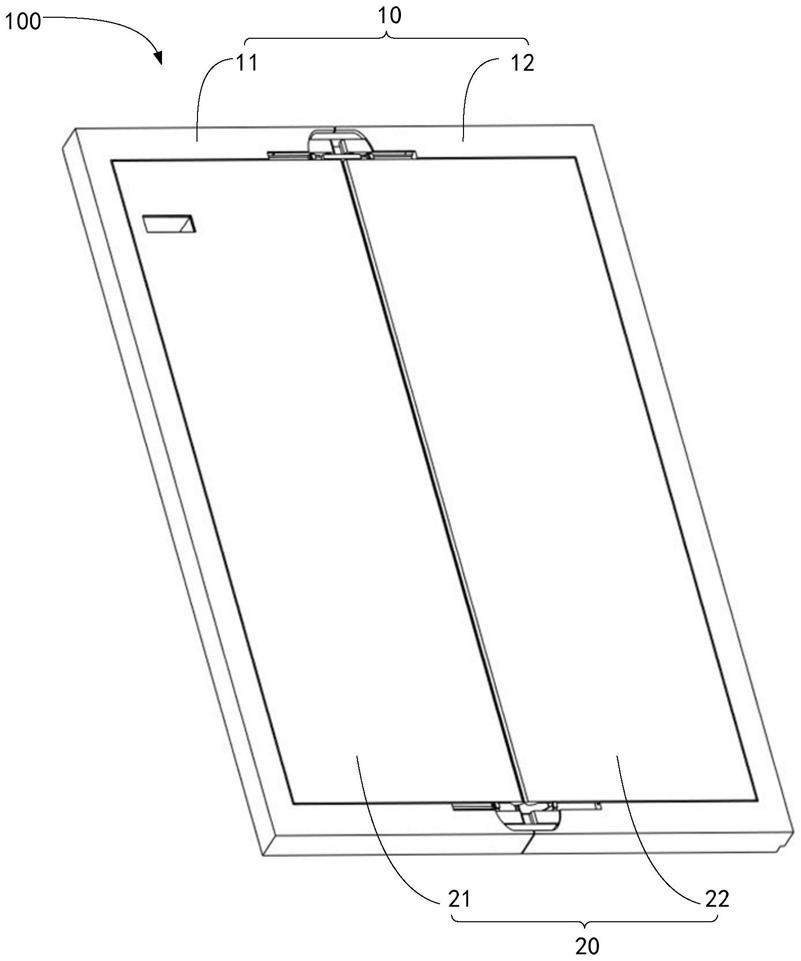

21.图1为本技术实施例提供的显示面板展平时的部分结构示意图。

22.图2为本技术实施例提供的显示面板的分解图。

23.图3为本技术实施例提供的显示面板展平时的截面结构示意图。

24.图4为本技术实施例提供的显示面板折叠时的截面结构示意图。

25.图5为本技术实施例提供的支撑构件和壳体的部分细节图。

26.图6为本技术实施例提供的支撑构件与壳体位置关系的细节图。

具体实施方式

27.以下各实施例的说明是参考附加的图示,用以例示本技术可用以实施的特定实施例。本技术所提到的方向用语,例如[上]、[下]、[前]、[后]、[左]、[右]、[内]、[外]、[侧面]等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本技术,而非用以限制本技术。在图中,结构相似的单元是用以相同标号表示。在附图中,为了清晰理解和便于描述,夸大了一些层和区域的厚度。即附图中示出的每个组件的尺寸和厚度是任意示出的,但是本技术不限于此。

[0028]

针对现有内折楔形显示设备合壳后中间存在缝隙的问题,本技术的发明人在研究

中发现,现有内折楔形显示设备的柔性屏通常是随着壳体的运动而运动,当内折楔形显示设备处于折叠状态时,为了使柔性屏形成安全的楔形弯折角度,需要对内折楔形显示设备的折叠区域的铰链机构进行特殊设计,以使铰链机构在弯折后让出空间容纳相对铰链机构多出的柔性屏,如此会使得内折楔形显示设备的折叠端较厚重,而且在靠近折叠区域的壳体合壳后会存在缝隙,该缝隙的存在会导致产生异物。

[0029]

为此本技术的发明人提出了一种显示面板和电子装置已解决上述问题:

[0030]

请结合参照图1至图4,图1为本技术实施例提供的显示面板展平时的部分结构示意图,图2为本技术实施例提供的显示面板的分解图,图3为本技术实施例提供的显示面板展平时的截面结构示意图,图4为本技术实施例提供的显示面板折叠时的截面结构示意图。显示面板100包括壳体10、支撑构件20和显示面板主体30,所述显示面板主体30贴附于所述支撑构件20,所述支撑构件20设置于所述壳体10内。所述显示面板100包括有机发光二极管显示(organic light emitting display,oled)面板,则所述显示面板主体30可包括柔性衬底、依次层叠设置在所述柔性衬底上的驱动电路层、发光功能层、封装层等,可以理解地,本技术的所述显示面板主体30可包括常规oled的各功能结构,在此不再赘述。

[0031]

因所述oled面板具备可柔性、可穿戴等优点,故所述显示面板主体30能够随着所述支撑构件20进行弯曲或折叠等,进而实现所述显示面板100的可弯曲、可折叠等。本技术实施例以所述显示面板100可折叠为例说明。

[0032]

具体地,所述壳体10包括第一壳体部11以及可活动地连接于所述第一壳体部11的第二壳体部12。所述支撑构件20包括第一支撑构件21和第二支撑构件22,所述第一支撑构件21可活动地连接于所述第一壳体部11,所述第二支撑构件22可活动地连接于所述第二壳体部12。所述显示面板本体30贴附于所述支撑构件20远离所述壳体10的一侧,使得所述显示面板本体30可随着所述支撑构件20的运动而运动。其中所述显示面板本体30可通过使用透明光学胶(optically clear adhesive,oca)等胶体贴附于所述支撑构件20。

[0033]

当所述支撑构件20运动到第一位置时,所述显示面板本体30处于弯曲状态,所述第一壳体部11和所述第二壳体部12贴合,所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22之间形成第一夹角a,以保护所述显示面板本体30形成的弯曲部。需要说明的是,所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22之间形成的第一夹角a是指所述支撑构件20运动到第一位置时,所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22延伸相交所形成的夹角。

[0034]

当所述支撑构件20运动到第二位置时,所述显示面板本体30处于平坦状态,所述壳体10和所述支撑构件20展平,使第一壳体部11和所述第二壳体部12水平,所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22之间形成第二夹角,以支撑所述显示面板本体30,其中,所述第二夹角为180度,所述第二夹角大于所述第一夹角a。通过使显示面板本体30随着支撑构件20运动,以区别于壳体10的开合运动,进而使得显示面板100折叠后,壳体10在外观上能够完全闭合,不留缝隙,以解决现有内折楔形显示设备合壳后中间存在缝隙的问题。

[0035]

可选地,所述第一壳体部11和所述第二壳体部12之间可通过铰链(图未示)活动连接,使所述第一壳体部11和所述第二壳体部12之间相对转动,以实现所述显示面板100的折叠和展平。当然地,为了保护所述铰链,所述显示面板100还包括设置在所述第一壳体部11和所述第二壳体部12之间的封装机构40。同时,本技术对所述铰链的具体结构不做限定,能够实现所述第一壳体部11和所述第二壳体部12之间相对转动的机构件均可,在此不再赘

述。

[0036]

所述第一壳体部11设置有第一凹槽13,所述第一支撑构件21设置于所述第一凹槽13内,所述第二壳体部12设置有第二凹槽14,所述第二支撑构件22设置于所述第二凹槽14内。所述第一凹槽13和所述第二凹槽14均包括槽壁和槽底(如图2示出的第一槽壁131、第一槽底132、第二槽壁141以及第二槽底142),所述槽壁在靠近所述第一壳体部11和所述第二壳体部12的活动连接处设置有缺口15。所述缺口15的设置用于使所述第一支撑构件21能够在所述第一凹槽13内活动,所述第二支撑构件22能够在所述第二凹槽14内活动。

[0037]

具体地,所述第一凹槽13包括第一槽壁131和第一槽底132,所述第一槽壁131包括相对设置的第一子槽壁1311和第二子槽壁1312,以及连接于所述第一子槽壁1311和所述第二子槽壁1312的第三子槽壁1313,也即所述第三子槽壁1313位于所述第一子槽壁1311和所述第二子槽壁1312之间,且所述第三子槽壁1313与对应的所述缺口15相对设置。所述第一槽底132为倾斜面,所述第一槽底132由所述第三子槽壁1313朝所述缺口15延伸,且随着所述第一槽底132向所述缺口15延伸,所述第一子槽壁1311和所述第二子槽壁1312的高度增大。所述第一子槽壁1311、所述第二子槽壁1312、所述第三子槽壁1313以及所述第一槽底132一块形成一侧开口的所述第一凹槽13。

[0038]

具体地,请结合参照图1至图5,图5为本技术实施例提供的支撑构件和壳体的部分细节图。所述第一支撑构件21设置于所述第一凹槽13内,并可活动地连接于所述第一壳体部11。具体地,所述第一槽底132在远离所述缺口15的一侧设置有第一滑动槽111,所述第一支撑构件21在对应所述第一滑动槽111的位置设置有第一凸块211,所述第一凸块211可滑动地安装在所述第一滑动槽111内。更进一步地,所述第一滑动槽111内设置有第一圆柱孔112,所述第一凸块211上设置有第一圆柱轴212,所述第一圆柱轴212可活动地安装在所述第一圆柱孔112内。如此使得所述第一支撑构件21能够相对所述第一壳体部11在所述第一凹槽13内转动。当然地,本技术的所述第一支撑构件21与所述第一壳体部11的活动连接不限于此,本技术的所述第一支撑构件21还可直接与所述第一子槽壁1311和所述第二子槽壁1312活动连接,比如可在所述第一子槽壁1311和所述第二子槽壁1312上设置圆柱孔,并在所述第一支撑构件21上设置圆柱轴,使所述第一支撑构件21与所述第一子槽壁1311和所述第二子槽壁1312形成轴孔配合。

[0039]

另外,所述显示面板本体30贴附于所述支撑构件20上,当所述第一支撑构件21相对所述第一壳体部11转动时,会带动所述显示面板本体30一块相对所述第一壳体部11转动。为了保证所述第一支撑构件21的转动不会超出所述第一凹槽13的槽壁高度,所述第一凹槽13的所述第一子槽壁1311、所述第二子槽壁1312以及所述第三子槽壁1313的高度均大于所述第一支撑构件21和所述显示面板本体30的厚度之和。

[0040]

同样地,所述第二凹槽14包括第二槽壁141和第二槽底142,所述第二槽壁141包括相对设置的第四子槽壁1411和第五子槽壁1412,以及连接于所述第四子槽壁1411和所述第五子槽壁1412的第六子槽壁1413,也即所述第六子槽壁1413位于所述第三子槽壁1313和所述第四子槽壁1411之间,且所述第六子槽壁1413与对应的所述缺口15相对设置。所述第二槽底142也为倾斜面,所述第二槽底142由所述第六子槽壁1413朝所述缺口15延伸,且随着所述第二槽底142向所述缺口15延伸,所述第四子槽壁1411和所述第五子槽壁1412的高度增大。所述第四子槽壁1411、所述第五子槽壁1412、所述第六子槽壁1413以及所述第二槽底

142一块形成一侧开口的所述第二凹槽14。

[0041]

所述第二支撑构件22设置于所述第二凹槽14内,并可活动地连接于所述第二壳体部12。所述第二槽底142在远离所述缺口15的一侧设置有第二滑动槽(图未示出,可参照图5中第一壳体部11的第一滑动槽111),所述第二支撑构件22在对应所述第二滑动槽的位置设置有第二凸块(图未示出,可参照图5中第一支撑构件21的第一凸块211),所述第二凸块可滑动地安装在所述第二滑动槽内。更进一步地,所述第二滑动槽内设置有第二圆柱孔(图未示出,可参照图5中第一壳体部11的第一圆柱孔112),所述第二凸块上设置有第二圆柱轴(图未示出,可参照图5中第一支撑构件21的第一圆柱轴212),所述第二圆柱轴可活动地安装在所述第二圆柱孔内。如此使得所述第二支撑构件22能够相对所述第二壳体部12在所述第二凹槽14内转动。当然地,本技术的所述第二支撑构件22与所述第二壳体部12的活动连接也不限于此,本技术的所述第二支撑构件22还可直接与所述第四子槽壁1411和所述第五子槽壁1412活动连接,比如可在所述第四子槽壁1411和所述第五子槽壁1412上设置圆柱孔,并在所述第二支撑构件22上设置圆柱轴,使所述第二支撑构件22与所述第四子槽壁1411和所述第五子槽壁1412形成轴孔配合。

[0042]

另外,所述显示面板本体30贴附于所述支撑构件20上,当所述第二支撑构件22相对所述第二壳体部12转动时,会带动所述显示面板本体30一块相对所述第二壳体部12转动。为了保证所述第二支撑构件22的转动不会超出所述第二凹槽14的槽壁高度,所述第二凹槽14的所述第四子槽壁1411、所述第五子槽壁1412以及所述第六子槽壁1413的高度均大于所述第二支撑构件22和所述显示面板本体30的厚度之和。

[0043]

当所述支撑构件20运动到所述第一位置时,所述显示面板100处于弯曲状态,所述支撑构件20与对应的所述槽底贴合,使得所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22之间形成第一夹角a,所述第一夹角a大于0度。具体地,所述第一壳体部11带动所述第一支撑构件21转动,所述第二壳体部12带动所述第二支撑构件22转动,当所述支撑构件20运动到所述第一位置时,所述第一支撑构件21与所述第一凹槽13的第一槽底132贴合,所述第二支撑构件22与所述第二凹槽14的第二槽底142贴合,使得所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22之间形成所述第一夹角a,如此所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22在靠近所述第一壳体部11与所述第二壳体部12的活动连接处形成避让空间,以容纳所述显示面板本体30因弯曲而多出的部分,使所述显示面板本体30在所述第一壳体部11与所述第二壳体部12的活动连接处形成楔形。

[0044]

而所述显示面板本体30贴附于所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22上,使得所述显示面板本体30会随着所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22运动而运动,且该运动路径不同于所述第一壳体部11和所述第二壳体部12之间的运动路径。如此,在所述支撑构件20运动到第一位置时,在保证所述显示面板本体30形成楔形弯曲结构的同时,所述第一壳体部11和所述第二壳体部12能够完全闭合,使得所述第一壳体部11和所述第二壳体部12之间不存在缝隙。

[0045]

请结合参照图1至图6,图6为本技术实施例提供的支撑构件与壳体位置关系的细节图。当所述支撑构件20运动到所述第二位置时,所述显示面板本体30处于平坦状态,所述壳体10和所述支撑构件20展平,使第一壳体部11和所述第二壳体部12水平,所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22之间形成第二夹角,以支撑所述显示面板本体30,其中,所述

第二夹角为180度,所述第二夹角大于所述第一夹角a。由于所述第一壳体部11的第一凹槽13的第一槽底132为以倾斜面,则在所述支撑构件20运动到所述第二位置时,所述第一支撑构件21与所述第一槽底132之间形成第三夹角b,使得所述第一支撑构件21和所述第一槽底132之间具有避让空间,所述第一支撑构件21在所述第一位置和所述第二位置之间往返运动时,所述第一支撑构件21能够在该避让空间内来回摆动。其中所述第三夹角b的大小等于所述第一夹角a的大小的一半,且所述第三夹角b的大小在一定程度也反应了所述第一槽底132的坡度大小,同时所述第三夹角b的大小还取决于所述显示面板本体30弯折半径的大小,需要所述显示面板本体30形成较大的弯折半径就可设置较大的所述第三夹角b。

[0046]

相对应地,由于所述第二壳体部12的第二凹槽14的第二槽底142为以倾斜面,则在所述支撑构件20运动到所述第二位置时,所述第二支撑构件22与所述第二槽底142之间形成第三夹角b,使得所述第二支撑构件22和所述第二槽底142之间具有避让空间,所述第二支撑构件22在所述第一位置和所述第二位置之间往返运动时,所述第二支撑构件22能够在该避让空间内来回摆动。其中所述第三夹角b的大小等于所述第一夹角a的大小的一半,且所述第三夹角b的大小在一定程度也反应了所述第二槽底142的坡度大小,同时所述第三夹角b的大小还取决于所述显示面板本体30弯折半径的大小,需要所述显示面板本体30形成较大的弯折半径就可设置较大的所述第三夹角b。

[0047]

另外,为了使所述第一支撑构件21与所述第一槽底132以及所述第二支撑构件22与所述第二槽底142之间形成所述第三夹角b,在所述第一壳体部11和所述第二壳体部12的活动连接处还需设置限位机构50,当所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22运动到所述第二位置时所述限位机构50能够起到对所述第一支撑构件21和所述第二支撑构件22限位的作用,使所述第一支撑构件21与所述第一槽底132以及所述第二支撑构件22与所述第二槽底142之间保持所述第三夹角b。

[0048]

本技术实施例还提供一种电子装置,其包括前述实施例其中之一的显示面板100,所述电子装置包括手机、平板、可穿戴手表等电子设备。

[0049]

根据上述实施例可知:

[0050]

本技术提供一种显示面板和电子装置,所述显示面板中的壳体包括第一壳体部以及可活动地连接于所述第一壳体部的第二壳体部,支撑构件包括第一支撑构件和第二支撑构件,所述第一支撑构件可活动地连接于所述第一壳体部,所述第二支撑构件可活动地连接于所述第二壳体部,显示面板本体贴附于所述支撑构件远离所述壳体的一侧,且所述显示面板本体随着所述支撑构件的运动而运动,当所述支撑构件运动到第一位置时,所述显示面板本体处于弯曲状态,所述第一壳体部和所述第二壳体部贴合,所述第一支撑构件和所述第二支撑构件之间形成第一夹角,以保护所述显示面板本体形成的弯曲部,通过使显示面板本体随着支撑构件运动,以区别于壳体的开合运动,进而使得显示面板折叠后,壳体在外观上能够完全闭合,不留缝隙,解决了现有内折楔形显示设备合壳后中间存在缝隙的问题。

[0051]

在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

[0052]

以上对本技术实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的技术方案及其核心思

想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例的技术方案的范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。