1.本发明属于锂离子电池电极领域,更具体地,本发明涉及一种紧密包覆方式改性多晶正极材料的制备方法。

背景技术:

2.随着近几年锂离子电池及其相关材料制备技术的发展,锂离子电池无疑已取代了镍氢、铅酸等电池成为科技含量高且应用最为广泛的新一代电源,具有绿色环保、能量密度高、循环性能好、安全性能好等优势,被称为“最有前途的化学电源”,中国已成为全球锂离子电池发展最迅速及最活跃的地区之一。锂离子电池正极材料是决定电池性能的关键因素之一,因此当前形势下,开发出具有良好热安全性能和循环稳定性能的锂离子电池正极材料已迫在眉睫。

3.石墨烯作为一种具有良好导电性的材料,非常适合作为包覆材料对锂离子正极材料进行表面改性。石墨烯不均匀分散到正极材料表面会发生团聚现象,使得材料在充电末期具有强氧化性,导致大量的氧气释放,削弱了电池的可加工性能和安全性能。因此需要一种促进石墨烯均匀紧密包覆于正极材料表面的正极材料,提高锂离子电池的使用性能。

技术实现要素:

4.为了解决上述问题,本发明第一个方面提供了一种紧密包覆方式改性多晶正极材料的制备方法,步骤包括将含石墨烯包覆多晶正极材料与导电剂和粘结剂混合后再加入n-甲基吡咯烷酮调节固含量后涂布在集流体上制备得到;所述含石墨烯包覆多晶正极材料、导电剂和粘结剂按照质量比为(90~99):(0.5~5):(0.5~5)。

5.作为一种优选的技术方案,所述导电剂选自碳类材料、金属类材料、导电聚合物中的一种或多种。

6.作为一种优选的技术方案,所述粘结剂选自聚乙烯醇、羧甲基纤维素、羟丙基纤维素、二乙酰基纤维素、聚氯乙烯、聚氟乙烯、聚乙烯基吡咯烷酮、聚氨酯、聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯-丁二烯橡胶、丙烯酸酯化的苯乙烯-丁二烯橡胶、环氧树脂、尼龙中的一种或多种。

7.作为一种优选的技术方案,所述集流体为铝箔。

8.作为一种优选的技术方案,所述含石墨烯包覆多晶正极材料与导电剂和粘结剂混合后再加入n-甲基吡咯烷酮调节固含量到30-70%。

9.作为一种优选的技术方案,所述含石墨烯包覆多晶正极材料的tem图满足附图1-3;且所述含石墨烯包覆多晶正极材料的sem图满足附图4-6。

10.作为一种优选的技术方案,所述含石墨烯包覆多晶正极材料中石墨烯在多晶正极材料表面的包覆厚度小于10nm。

11.作为一种优选的技术方案,所述含石墨烯包覆多晶正极材料中石墨烯与正极材料表面密切贴合,贴合间隙小于3nm;优选的,所述含石墨烯包覆多晶正极材料中石墨烯与正

极材料表面的贴合间隙几乎为0nm。

12.作为一种优选的技术方案,所述含石墨烯包覆多晶正极材料中石墨烯与其在正极材料的接触点处的切线的夹角小于5

°

;优选的,所述含石墨烯包覆多晶正极材料中石墨烯与其在正极材料的接触点处的切线的夹角几乎为0

°

。

13.作为一种优选的技术方案,所述含石墨烯包覆多晶正极材料和多晶正极材料的x射线测试结果一致,石墨烯包覆的多晶正极材料的图谱与多晶正极材料的图谱峰形基本相同,相对强度分布次序基本相同,衍射峰整体偏移角度小于3

°

。

14.作为一种优选的技术方案,所述含石墨烯包覆多晶正极材料和多晶正极材料的粒度分布结果一致。

15.作为一种优选的技术方案,所述紧密包覆方式改性多晶正极材料的制备步骤包括:通过将含有石墨烯的胶液与正极活性物质进行混合后得到浆料,将浆料干燥得到正极材料;所述正极活性物质呈现多晶形貌,包括licoo2和\或lini

x

coymnzo2和\或lini

x

coyalzo2,x y z=1,0.2≤x≤0.95,0.05≤y≤0.4,0.05≤z≤0.5;晶体结构为层状,属于r-3m空间群。

16.作为一种优选的技术方案,所述含有石墨烯的胶液与正极活性物质之间通过有机溶媒a进行混合,再通过有机溶媒b调节粘度后得到浆料。

17.作为一种优选的技术方案,所述含有石墨烯的胶液包括粘结剂、石墨烯、溶剂a;且粘结剂、石墨烯、溶剂a的质量比为(5~10):(2~8):(82~93)。

18.作为一种优选的技术方案,所述有机溶媒a包括粘结剂、溶剂b;且粘结剂、溶剂b的质量比为(5~15):(85~95)。

19.作为一种优选的技术方案,所述有机溶媒b选自苯、甲苯、丙酮、甲乙酮、n-甲基吡咯烷酮(nmp)、二甲基甲酰胺中的一种或多种。

20.作为一种优选的技术方案,所述浆料的混合过程中,混合温度为20~80℃。

21.作为一种优选的技术方案,所述浆料干燥的方法选自加热干燥、喷雾干燥、冷冻干燥、真空旋转烘干、微波烘干、鼓风干燥、传动烘干中的任一种。

22.作为一种优选的技术方案,所述的喷雾干燥:进气口温度为350~500℃,出口温度为120~300℃。

23.有益效果:本发明提供一种紧密包覆方式改性多晶正极材料的制备方法,通过该制备方法得到锂离子电池电极,由于包含特殊正极材料,其表面包覆有特定形貌的石墨烯,这种形貌包覆的石墨烯不会改变多晶正极材料原有的晶相结构与尺寸,有利于所制备得到的锂离子电池交流阻抗更小、45℃的循环容量保持率和高倍率充放电容量保持率都更高,因此,电池的综合性能非常优异。

附图说明

24.图1:实施例1的纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的tem图;

25.图2:实施例2的微米级石墨烯包覆的多晶正极材料的tem图;

26.图3:实施例3的微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的tem图;

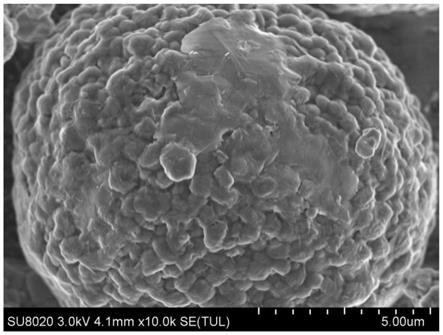

27.图4:实施例1的纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的sem图;

28.图5:实施例2的微米级石墨烯包覆的多晶正极材料的sem图;

29.图6:实施例3的微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的sem图;

30.图7:实施例1与对比例的正极材料的xrd图谱;其中,

①

表示纳米级石墨烯包覆多晶正极材料,

②

表示包覆前多晶正极材料;

31.图8:实施例2与对比例的多晶正极材料的xrd图谱;其中,

①

表示微米级石墨烯包覆多晶正极材料,

②

表示包覆前多晶正极材料;

32.图9:实施例3与对比例的多晶正极材料的xrd图谱;其中,

①

表示微纳米级石墨烯包覆多晶正极材料,

②

表示包覆前多晶正极材料;

33.图10:实施例1与对比例的多晶正极材料的粒度分布图;

34.图11:实施例2与对比例的多晶正极材料的粒度分布图;

35.图12:实施例3与对比例的多晶正极材料的粒度分布图;

36.图13:实施例1的纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的raman图(a)和(b);

37.图14:实施例2的微米级石墨烯包覆的多晶正极材料的raman图(a)和(b);

38.图15:实施例3的微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的raman图(a)和(b);

39.图16:实施例1与对比例的所得电池的电化学交流阻抗图谱;其中,

①

表示纳米级石墨烯包覆多晶正极材料,

②

表示包覆前多晶正极材料;

40.图17:实施例2与对比例的所得电池的电化学交流阻抗图谱;其中,

①

表示微米级石墨烯包覆多晶正极材料,

②

表示包覆前多晶正极材料;

41.图18:实施例3与对比例的所得电池的电化学交流阻抗图谱;其中,

②

表示微纳米级石墨烯包覆多晶正极材料,

①

表示包覆前多晶正极材料;

42.图19:实施例1与对比例的所得电池的45℃循环容量保持率;其中,

②

表示纳米级石墨烯包覆多晶正极材料,

①

表示包覆前多晶正极材料;

43.图20:实施例2与对比例的所得电池的45℃循环容量保持率;其中,

②

表示微米级石墨烯包覆多晶正极材料,

①

表示包覆前多晶正极材料;

44.图21:实施例3与对比例的所得电池的45℃循环容量保持率;其中,

②

表示微纳米级石墨烯包覆多晶正极材料,

①

表示包覆前多晶正极材料;

45.图22:实施例1与对比例的扣式电池的倍率充电容量保持率(a)和扣式电池的倍率放电容量保持率(b);其中,

②

表示纳米级石墨烯包覆多晶正极材料,

①

表示包覆前多晶正极材料;

46.图23:实施例2与对比例的扣式电池的倍率充电容量保持率(a)和扣式电池的倍率放电容量保持率(b);其中,

②

表示微米级石墨烯包覆多晶正极材料,

①

表示包覆前多晶正极材料;

47.图24:实施例3与对比例的扣式电池的倍率充电容量保持率(a)和扣式电池的倍率放电容量保持率(b);其中,

②

表示微纳米级石墨烯包覆多晶正极材料,

①

表示包覆前多晶正极材料;

48.图25:石墨烯包覆的单晶正极材料结构示意图;其中,a为本发明提供的石墨烯片径贴合单晶正极材料示意图,b为传统技术中石墨烯片径贴合单晶正极材料示意图;1、3表示石墨烯片径,2、4表示单晶正极材料。

具体实施方式

49.下面结合具体实施方式对本发明提供技术方案中的技术特征作进一步清楚、完整的描述,并非对其保护范围的限制。

50.本发明中的词语“优选的”、“更优选的”等是指,在某些情况下可提供某些有益效果的本发明实施方案。然而,在相同的情况下或其他情况下,其他实施方案也可能是优选的。此外,对一个或多个优选实施方案的表述并不暗示其他实施方案不可用,也并非旨在将其他实施方案排除在本发明的范围之外。

51.当本文中公开一个数值范围时,上述范围视为连续,且包括该范围的最小值及最大值,以及这种最小值与最大值之间的每一个值。进一步地,当范围是指整数时,包括该范围的最小值与最大值之间的每一个整数。此外,当提供多个范围描述特征或特性时,可以合并该范围。换言之,除非另有指明,否则本文中所公开之所有范围应理解为包括其中所归入的任何及所有的子范围。例如,从“1至10”的指定范围应视为包括最小值1与最大值10之间的任何及所有的子范围。范围1至10的示例性子范围包括但不限于1至6.1、3.5至7.8、5.5至10等。

52.为了解决上述问题,本发明第一个方面提供了一种紧密包覆方式改性多晶正极材料的制备方法,步骤包括将含石墨烯包覆多晶正极材料与导电剂和粘结剂混合后再加入n-甲基吡咯烷酮调节固含量后涂布在集流体上制备得到;所述含石墨烯包覆多晶正极材料、导电剂和粘结剂按照质量比为(90~99):(0.5~5):(0.5~5);更优选的,含石墨烯包覆多晶正极材料、导电剂和粘结剂按照质量比为94:3:3。

53.优选的,所述含石墨烯包覆多晶正极材料中石墨烯在多晶正极材料表面的包覆厚度小于10nm。

54.优选的,所述含石墨烯包覆多晶正极材料的tem图满足附图1-3;且所述含石墨烯包覆多晶正极材料的sem图满足附图4-6,即如图中所示的石墨烯片材在多晶正极材料的表面呈现紧密贴合包覆状态。

55.优选的,所述含石墨烯包覆单晶正极材料的平均粒度与正极材料的平均粒度的差值小于1000nm;更优选地,含石墨烯包覆单晶正极材料的平均粒度与正极材料的平均粒度的差值小于700nm;最优选地,含石墨烯包覆单晶正极材料的平均粒度与正极材料的平均粒度的差值小于500nm。

56.优选的,所述含石墨烯包覆多晶正极材料和多晶正极材料的x射线测试结果基本一致,如图7-9所示,石墨烯包覆的多晶正极材料的图谱与多晶正极材料的图谱峰形基本相同,相对强度分布次序基本相同,衍射峰整体偏移角度小于3

°

。

57.优选的,所述含石墨烯包覆多晶正极材料和多晶正极材料的粒度分布结果一致,如图10-12所示;这里所描述的一致指的并非是完全一致,而是基本上是一致即可。所述基本上一致是指很少或没有发生变化。

58.优选的,所述含石墨烯包覆多晶正极材料中石墨烯与正极材料表面密切贴合,贴合间隙小于3nm;更优选的,所述含石墨烯包覆多晶正极材料中石墨烯与正极材料表面的贴合间隙几乎为0nm。

59.优选的,所述含石墨烯包覆多晶正极材料中石墨烯与其在正极材料的接触点处的切线的夹角小于5

°

;更优选的,所述含石墨烯包覆多晶正极材料中石墨烯与其在正极材料

的接触点处的切线的夹角几乎为0

°

。

60.优选的,通过激光拉曼(raman)和扫描电子显微镜联用测试技术,如图13-15所示,可区分含石墨烯包覆的多晶正极材料的非包覆区域和包覆区域,所述包覆区域中的d峰、g峰以及g’峰分别与石墨烯的d峰、g峰以及g’峰完全对应,而非包覆区域则无石墨烯的d峰、g峰以及g’峰。

61.优选的,如图13-15所示,石墨烯的激光拉曼图谱中0.01≤intensity(d)/intensity(g)≤10,0.01≤intensity(d)/intensity(d’)≤10;更优选0.01≤intensity(d)/intensity(g)≤5,0.01≤intensity(d)/intensity(d’)≤5;最优选0.01≤intensity(d)/intensity(g)≤1,0.01≤intensity(d)/intensity(d’)≤1。

62.优选的,所述导电剂选自碳类材料、金属类材料、导电聚合物中的一种或多种。

63.所述碳类材料,比如天然石墨、人造石墨、碳黑、乙炔黑、科琴黑、碳纤维等;金属类材料,比如铜、镍、铝、银等的金属粉末或金属纤维等;导电聚合物,如聚亚苯基衍生物等。

64.优选的,所述粘结剂选自聚乙烯醇、羧甲基纤维素、羟丙基纤维素、二乙酰基纤维素、聚氯乙烯、聚氟乙烯、聚乙烯基吡咯烷酮、聚氨酯、聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯-丁二烯橡胶、丙烯酸酯化的苯乙烯-丁二烯橡胶、环氧树脂、尼龙中的一种或多种。

65.更优选的,所述粘结剂为聚偏氟乙烯。

66.所述集流体可以为铝箔、镍箔或其组合,但不限于此。

67.优选的,所述含石墨烯包覆多晶正极材料的制备步骤包括:通过将含有石墨烯的胶液与正极活性物质进行混合后得到浆料,将浆料干燥得到正极材料;所述正极活性物质呈现多晶形貌,包括licoo2和\或lini

x

coymnzo2和\或lini

x

coyalzo2,x y z=1,0.2≤x≤0.95,0.05≤y≤0.4,0.05≤z≤0.5;晶体结构为层状,属于r-3m空间群。

68.优选的,所述混合后的浆料的粘度为100~8000cp;更优选所述粘度为2500cp。

69.这里所描述的粘度指动力粘度,采用旋转黏度计,在室温下测试得到。

70.优选的,所述含有石墨烯的胶液与正极活性物质之间通过有机溶媒a进行混合,再通过有机溶媒b调节粘度后得到浆料。

71.更优选的,所述含有石墨烯的胶液、正极活性物质、有机溶媒a通过体积比为(5~15):(5~10):(80~95)进行混合;更优选的,含有石墨烯的胶液、正极活性物质、有机溶媒a的体积比为(6~10):(6~10):(80~90);最优选的,含有石墨烯的胶液、正极活性物质、有机溶媒a的体积比为9:8:83。

72.优选的,所述含有石墨烯的胶液包括粘结剂、石墨烯、溶剂a;且粘结剂、石墨烯、溶剂a的质量比为(5~10):(2~8):(82~93);更优选的,所述粘结剂、石墨烯、溶剂a的质量比为(7~10):(4~6):(83~85);最优选的,粘结剂、石墨烯、溶剂a的质量比为9:5:86。

73.优选的,所述溶剂a选自苯、甲苯、丙酮、甲乙酮、n-甲基吡咯烷酮(nmp)、二甲基甲酰胺中的一种或多种。

74.优选的,所述有机溶媒a包括粘结剂、溶剂b;且粘结剂、溶剂b的质量比为(5~15):(85~95);更优选的,粘结剂、溶剂b的质量比为(5~10):(90~95);最优选的,粘结剂、溶剂b的质量比为1:9。

75.优选的,所述溶剂b选自苯、甲苯、丙酮、甲乙酮、n-甲基吡咯烷酮(nmp)、二甲基甲

酰胺中的一种或多种;更优选的,所述溶剂b为n-甲基吡咯烷酮。

76.优选的,所述有机溶媒b选自苯、甲苯、丙酮、甲乙酮、n-甲基吡咯烷酮(nmp)、二甲基甲酰胺中的一种或多种;更优选的,所述有机溶媒b为n-甲基吡咯烷酮。

77.优选的,所述浆料的混合过程中,混合温度为20~80℃;更优选的,混合温度为20~30℃。

78.优选的,所述浆料干燥的方法选自加热干燥、喷雾干燥、冷冻干燥、真空旋转烘干、微波烘干、鼓风干燥、传动烘干中的任一种。

79.优选的,所述的喷雾干燥:进气口温度为350~500℃,出口温度为120~300℃。

80.优选的,所述石墨烯选自纳米级石墨烯、微米级石墨烯、微纳米级石墨烯中的一种或多种。

81.优选的,所述石墨烯片径为0.01~30μm;更优选纳米级石墨烯的片径为10~1000nm;更优选微米级石墨烯的片径为1~30μm;更优选微纳米级石墨烯的片径为200nm~15μm。

82.发明人在本方案的研究过程中发现如何提高电池循环保持率是一个难点,在本发明的方案中阐述了发明人通过控制石墨烯的片径、厚度、形状等特征保证石墨烯片材在正极材料晶体颗粒表面呈现包覆形态;且在石墨烯片材在多晶材料的晶体颗粒表面上呈现紧密贴合包覆状态时,能显著解决上述难点,且从实施例中能看出经过150次循环后,与包覆前的多晶正极材料相比,包覆后的电池循环保持率能提高7-15个百分点,电池循环保持率达到85%以上。

83.本发明中相对石墨烯片材比球状石墨烯的充放电体积的膨胀现象更严重,采用特定的石墨烯,在保证合适的包覆形态和包覆程度下,优选采用多层次混合处理,并且高速纳米分散而使石墨烯均匀分散于正极材料颗粒之间,正极表面的石墨烯对材料表面的氧原子起到“固定”作用,从而稳定材料结构,抑制电解液在正极表面的分解,改善材料的循环性能,尤其是高温循环性能。

84.如图25中的a所示,本发明的石墨烯片材可以很好的贴合于多晶正极材料表面,石墨烯片材与多晶正极材料之间接触紧密,没有空隙,石墨烯与多晶正极材料表面的贴合间隙约几乎为0nm;反观图25中的b所示,石墨烯片材往往倾斜包覆在多晶正极材料的表面,不能保证较大程度的贴合,这就体现出当在使用相同表面积的石墨烯包覆正极材料时,倾斜包覆的正极材料表面的接触面积或者包覆面积更小,且与正极材料之间有空隙,纳米级石墨与正极材料表面的贴合间隙远远大于3nm,并没有达到如本发明的石墨烯与正极材料的紧密贴合,也不在本发明所述的“石墨烯片材在正极材料晶体颗粒表面呈现包覆状态”的范围之内。

85.申请人也发现,本发明所述的“石墨烯片材在正极材料晶体颗粒表面呈现紧密贴合包覆状态”中,石墨烯片材、正极材料以及石墨烯包覆的正极材料之间在性能方面存在着极大的相似度,即相同表征手段所得结果误差范围不大,本技术也会对其进行具体说明。

86.下面通过实施例对本发明进行具体描述,另外,如果没有其它说明,所用原料都是市售的。

87.实施例

88.实施例1

89.实施例1提供了一种紧密包覆方式改性多晶正极材料的制备方法,步骤包括将含石墨烯包覆多晶正极材料与导电剂和粘结剂混合后再加入n-甲基吡咯烷酮调节固含量到50%后涂布在集流体上制备得到;所述含石墨烯包覆多晶正极材料、导电剂和粘结剂按照质量比为94:3:3;其中,所述导电剂为炭黑(cabot公司的litx200);所述粘结剂为聚偏氟乙烯(阿科玛公司的hsv900);所述集流体为铝箔(五星公司的1n00-h18);

90.所述含石墨烯包覆多晶正极材料的制备步骤包括:在室温下,将粘结剂与溶剂b按照质量比为1:9混合后形成有机溶媒a;将粘结剂、石墨烯、溶剂a按照质量比为9:5:86混合后形成含有石墨烯的胶液;最后将含有石墨烯的胶液、正极活性物质、有机溶媒a按照体积比为9:8:83进行混合再通过有机溶媒b调节粘度为2500cp后得到浆料;之后将浆料喷雾干燥:进气口温度为420℃,出口温度为250℃。

91.其中,所述溶剂b、溶剂a、有机溶媒b均为n-甲基吡咯烷酮;

92.所述正极活性物质为宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司生产的yhf-10f型号镍钴锰酸锂,属三元材料,呈多晶形貌,一次颗粒团聚成二次颗粒球,二次颗粒球的d50=(12

±

1.5)μm;

93.所述石墨烯为纳米级石墨烯;纳米级石墨烯购买自天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司grcp101s型号的石墨烯;

94.图1和图4分别为纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的tem图和sem图;其中,纳米级石墨烯与多晶正极材料表面的最长距离几乎为0nm;纳米级石墨烯与其在正极材料的接触点处的切线的夹角几乎为0

°

,说明纳米级石墨烯片材在多晶正极材料表面呈现紧密贴合包覆状态;

95.图7为纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的x射线衍射图谱;其中,纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的图谱与多晶正极材料的图谱峰形基本相同,相对强度分布次序基本相同,衍射峰整体偏移角度几乎0

°

,说明纳米级石墨烯片材包覆在多晶材料的晶体颗粒表面,不影响多晶材料晶体颗粒内的体相结构;

96.图10为纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料以及正极材料的粒度分布图;其中,纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料(绿色线条)和包覆前的多晶正极材料(蓝色线条)的粒度分布结果基本一致,说明纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料不明显增大晶体颗粒的粒度;

97.图13为纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料raman图谱;通过激光拉曼(raman)测试技术,可区分非包覆区域(多晶正极材料部分)和包覆区域(纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料)部分,如图13中,(a)中红色区域为包覆区域,蓝色区域为非包覆区域;由(b)图可知包覆区域中d峰、g峰以及g’峰分别与石墨烯的d峰、g峰以及g’峰完全对应,而非包覆区域则无石墨烯的d峰、g峰以及g’峰。

98.实施例2

99.实施例2提供了一种紧密包覆方式改性多晶正极材料的制备方法,步骤包括将含石墨烯包覆多晶正极材料与导电剂和粘结剂混合后再加入n-甲基吡咯烷酮调节固含量到50%后涂布在集流体上制备得到;所述含石墨烯包覆多晶正极材料、导电剂和粘结剂按照质量比为94:3:3;其中,所述导电剂为炭黑(cabot公司的litx200);所述粘结剂为聚偏氟乙烯(阿科玛公司的hsv900);所述集流体为铝箔(五星公司的1n00-h18);

100.所述含石墨烯包覆多晶正极材料的制备步骤包括:在室温下,将粘结剂与溶剂b按

照质量比为1:9混合后形成有机溶媒a;将粘结剂、石墨烯、溶剂a按照质量比为9:5:86混合后形成含有石墨烯的胶液;最后将含有石墨烯的胶液、正极活性物质、有机溶媒a按照体积比为9:8:83进行混合再通过有机溶媒b调节粘度为2500cp后得到浆料;之后将浆料喷雾干燥:进气口温度为420℃,出口温度为250℃。

101.其中,所述溶剂b、溶剂a、有机溶媒b均为n-甲基吡咯烷酮;

102.所述正极活性物质为宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司生产的yhf-10f型号镍钴锰酸锂,属三元材料,呈多晶形貌,一次颗粒团聚成二次颗粒球,二次颗粒球的d50=(12

±

1.5)μm;

103.所述石墨烯为微米级石墨烯;微米级石墨烯购买自天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司grcp0130l型号的石墨烯;

104.图2和图5分别为微米级石墨烯包覆的多晶正极材料的tem图和sem图;其中,微米级石墨烯与多晶正极材料表面的最长距离几乎为0nm;微米级石墨烯与其在正极材料的接触点处的切线的夹角几乎为0

°

,说明微米级石墨烯片材在多晶正极材料表面呈现紧密贴合包覆状态;

105.图8为微米级石墨烯包覆的多晶正极材料的x射线衍射图谱;其中,微米级石墨烯包覆的多晶正极材料的图谱与多晶正极材料的图谱峰形基本相同,相对强度分布次序基本相同,衍射峰整体偏移角度几乎0

°

,说明微米级石墨烯片材包覆在多晶材料的晶体颗粒表面,不影响多晶材料晶体颗粒内的体相结构;

106.图11为微米级石墨烯包覆的多晶正极材料以及正极材料的粒度分布图;其中,微米级石墨烯包覆的多晶正极材料(绿色线条)和包覆前的多晶正极材料(蓝色线条)的粒度分布结果基本一致,说明微米级石墨烯包覆的多晶正极材料不明显增大晶体颗粒的粒度;

107.图14为微米级石墨烯包覆的多晶正极材料raman图谱;通过激光拉曼(raman)测试技术,可区分非包覆区域(多晶正极材料部分)和包覆区域(微米级石墨烯包覆的多晶正极材料)部分,如图14中,(a)中红色区域为包覆区域,蓝色区域为非包覆区域;由(b)图可知包覆区域中d峰、g峰以及g’峰分别与石墨烯的d峰、g峰以及g’峰完全对应,而非包覆区域则无石墨烯的d峰、g峰以及g’峰。

108.实施例3

109.实施例3提供了一种紧密包覆方式改性多晶正极材料的制备方法,步骤包括将含石墨烯包覆多晶正极材料与导电剂和粘结剂混合后再加入n-甲基吡咯烷酮调节固含量到50%后涂布在集流体上制备得到;所述含石墨烯包覆多晶正极材料、导电剂和粘结剂按照质量比为94:3:3;其中,所述导电剂为炭黑(cabot公司的litx200);所述粘结剂为聚偏氟乙烯(阿科玛公司的hsv900);所述集流体为铝箔(五星公司的1n00-h18);

110.所述含石墨烯包覆多晶正极材料的制备步骤包括:在室温下,将粘结剂与溶剂b按照质量比为1:9混合后形成有机溶媒a;将粘结剂、石墨烯、溶剂a按照质量比为9:5:86混合后形成含有石墨烯的胶液;最后将含有石墨烯的胶液、正极活性物质、有机溶媒a按照体积比为9:8:83进行混合再通过有机溶媒b调节粘度为2500cp后得到浆料;之后将浆料喷雾干燥:进气口温度为420℃,出口温度为250℃。

111.其中,所述溶剂b、溶剂a、有机溶媒b均为n-甲基吡咯烷酮;

112.所述正极活性物质为宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司生产的yhf-10f型号

镍钴锰酸锂,属三元材料,呈多晶形貌,一次颗粒团聚成二次颗粒球,二次颗粒球的d50=(12

±

1.5)μm;

113.所述石墨烯为微纳米级石墨烯;微纳米级石墨烯天津艾克凯胜石墨烯科技有限公司grcp215z型号的石墨烯;

114.图3和图6分别为微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的tem图和sem图;其中,微纳米级石墨烯与多晶正极材料表面的最长距离几乎为0nm;微纳米级石墨烯与其在正极材料的接触点处的切线的夹角几乎为0

°

,说明微纳米级石墨烯片材在多晶正极材料表面呈现紧密贴合包覆状态;

115.图9为微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的x射线衍射图谱;其中,微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的图谱与多晶正极材料的图谱峰形基本相同,相对强度分布次序基本相同,衍射峰整体偏移角度几乎0

°

,说明微纳米级石墨烯片材包覆在多晶材料的晶体颗粒表面,不影响多晶材料晶体颗粒内的体相结构;

116.图12为微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料以及正极材料的粒度分布图;其中,微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料(绿色线条)和包覆前的多晶正极材料(蓝色线条)的粒度分布结果基本一致,说明微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料不明显增大晶体颗粒的粒度;

117.图15为微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料raman图谱;通过激光拉曼(raman)测试技术,可区分非包覆区域(多晶正极材料部分)和包覆区域(微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料)部分,如图15中,(a)中红色区域为包覆区域,蓝色区域为非包覆区域;由(b)图可知包覆区域中微纳米级石墨烯包覆的多晶正极材料的d峰、g峰以及g’峰分别与石墨烯的d峰、g峰以及g’峰完全对应,而非包覆区域则无石墨烯的d峰、g峰以及g’峰。

118.对比例

119.对比例提供了一种含多晶正极材料的锂离子电池电极的制备方法,步骤包括将含多晶正极材料与导电剂和粘结剂混合后再加入n-甲基吡咯烷酮调节固含量到50%后涂布在集流体上制备得到;所述含多晶正极材料、导电剂和粘结剂按照质量比为94:3:3;其中,所述导电剂为炭黑(cabot公司的litx200);所述粘结剂为聚偏氟乙烯(阿科玛公司的hsv900);所述集流体为铝箔(五星公司的1n00-h18);

120.所述含多晶正极材料的制备步骤包括:在室温下,将粘结剂与溶剂b按照质量比为1:9混合后形成有机溶媒a;将粘结剂、溶剂a按照质量比为12:88混合后形成胶液;最后将胶液、正极活性物质、有机溶媒a按照体积比为9:6:85进行混合再通过有机溶媒b调节粘度为2500cp后得到浆料;之后将浆料喷雾干燥:进气口温度为420℃,出口温度为250℃;其中,所述溶剂b、溶剂a、有机溶媒b均为n-甲基吡咯烷酮。

121.性能评估

122.扣式电池的制备方法为:将本发明实施例和对比例的制得的电极极片放在110℃真空干燥箱中烘干4~5小时备用。将极片在碾压机上辊压,并将辊压好的极片冲切成适合尺寸的圆形极片。电池装配在充满氩气的手套箱中进行,电解液的电解质为1m lipf6,溶剂为ec:dec:dmc=1:1:1(体积比),金属锂片为对电极。容量测试在蓝电ct2001a型测试仪上进行。

123.分别将实施例1、2、3与对比例所得电池在室温25℃测试电化学交流阻抗,实验结

果分别见图16、图17、图18;在高温45℃下以0.5c/0.5c的充放电倍率进行充放电循环测试,分别记录最后一次循环放电容量并除以第1次循环放电容量即得循环保持率,分别对应实施例1、2、3的实验结果见图19、图20、图21;在室温25℃测试电池倍率放电性能,分别以0.2c/0.2c、0.5c/0.2c、1.0c/0.2c、2.0c/0.2c、3.0c/0.2c的充放电倍率进行,计算充放电容量保持率,分别对应实施例1、2、3的实验结果见图22,图23,图24。

124.由图16可知,本发明提供的含有纳米级石墨烯包覆多晶正极材料的电池比包覆前的多晶正极材料电池的交流阻抗减小明显;由图17可知,含有微米级石墨烯包覆多晶正极材料的电池比包覆前的多晶正极材料电池的交流阻抗有一定程度减小;由图18可知,含有微纳米级石墨烯包覆多晶正极材料的电池比包覆前的多晶正极材料电池的交流阻抗减小明显。

125.由图19-21可知,本发明提供的石墨烯包覆多晶正极材料的电池比包覆前的多晶正极材料电池的45℃循环容量保持率更高;其中,在该优选的实例性能测试图中可看出纳米级石墨烯包覆的改善效果较显著,但微米级改善效果十分显著,45℃150次循环容量保持率能达到85%以上,微纳米级的石墨烯包覆多晶正极材料则改善显著。

126.由图22-24可知,本发明提供的石墨烯包覆多晶正极材料的电池比包覆前的多晶正极材料电池的高倍率放电容量保持率更高;其中,在该优选的实例性能测试图中可看出纳米级石墨烯包覆的改善效果十分显著,1.0c/0.2c的充电容量保持率能达到96%以上,微米级改善效果一般,微纳米级的石墨烯包覆多晶正极材料则改善效果较显著。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。