一种确定原油中影响砂岩润湿性的nso极性大分子的方法

技术领域

1.本发明涉及石油化工技术领域,尤其涉及一种确定原油中影响砂岩润湿性的nso极性大分子的方法。

背景技术:

2.油藏润湿性是指在油藏条件下油、水与储层岩石之间的相互作用,是流体倾向于吸附或粘附到储层岩石表面上的一种趋势(donaldson et al.,1969;lorenz et al.,1974;吴志宏等,2001;agbalaka et al.,2008),润湿流体具有自发吸入岩石孔隙中并排驱其中非润湿流体的特性(曹立迎等,2016)。油藏岩石润湿性会影响储层相对渗透率、剩余油饱和度、岩石电性、毛管力等基本特征参数,同时影响流体相在整个多孔介质中的区域位置、微观分布状态及流动特征(arif,et al.,2020)。能够将油藏岩石润湿性从油湿改变为水湿或中性润湿通常被认为是油藏开发过程中克服毛管压力障碍成功提高石油采收率的先决条件。

3.在形成油层以前,地层岩石是亲水的,原油运移进入储层后,一般情况下原油中的极性组分可以穿透水膜而吸附于岩石表面,从而改变储层润湿性。石油是非常复杂的混合物,包含数十万种成分(shi et al.,2010a,2010b)。其中碳和氢含量可达95%~99%;硫、氧、氮等元素含量很低,一般为1%~5%,但这些元素以碳氢化合物的衍生物形式存在,如噻吩、酸酐、醚类、酯类、酮类、吡啶、喹啉、吡咯及它们的同系物等(李素梅等,1998)。这些含有硫、氧、氮等杂原子的极性化合物为原油中的表面活性化合物,大多存在于原油的胶质和沥青质馏分中,沥青质是原油中最重、极性最大的组分(ahmadi et al.,2015;al-khafaji et al.,2017;陈晨等,2017;al-khafaji and wen,2019),这些极性表面活性化合物的性质和数量是油藏岩石表面润湿性变化的主要原因(al-khafaji and wen,2019)。

4.原油开采的本质是通过一系列驱油手段,如水驱、热驱、化合物驱,打破原始岩石-原油-地层水的热力学平衡,使岩石表面吸附的原油中极性基团解吸附,促进原油脱离岩石表面,达到了一个新平衡,从而增大油藏岩石的水湿性,实现油藏岩石的润湿性反转,从而达到提高油藏采收率的最终目标。而准确表征及深度剖析原油中影响砂岩润湿性的nso极性大分子化合物类型对实现这一目标具有重要意义。

5.前人试图用分子量相对较小、结构简单的单一组分(酸或碱)或用单一组分与精炼油复配成的模拟油模拟研究了原油中极性表面活性化合物对岩石润湿性的影响。如tabrizy等(2011)以硬脂酸、n,n-二甲基十二胺为油溶性添加剂,研究了方解石、石英和高岭石粉末的润湿性变化;mwangi等(2018)将不同环烷酸溶解在癸烷中作为模拟油,揭示了正癸烷介质中方解石表面的环烷酸吸附存在环己烷丙酸》环己烷丁酸》环己烷戊酸的先后顺序;chai等(2021)选取正己烷、甲苯、乙酸、吡啶四种极性不同的化合物分别代表饱和烃、芳烃、极性酸组分、极性碱组分,发现有机分子极性越强,吸附层越紧密,且极性分子的存在稳定了非极性分子的吸附。

6.原油是有机分子的复杂混合物,为了隔离研究原油中各单个极性化合物对岩石表

面润湿性的影响,人们选择合适的代表性成分进行相关的研究,这是一个相对有效的研究手段,可以将高度复杂的系统简单化。但这些研究手段存在以下两点不足:1、这种选择单一且已知结构的组分进行研究的方法忽略了原油整体特性以及原油各组分之间的相互影响,不一定能真正代表油藏真实的润湿行为;2、由于检测技术的局限性,只分析了低分子量极性化合物中的一小部分,而可能对润湿性起主要作用的较重的大分子极性化合物涉及较少。

技术实现要素:

7.有鉴于此,有必要提供一种确定原油中影响砂岩润湿性的nso极性大分子的方法,用以解决现有技术中选用单一且已知结构的组分研究原油中极性化合物对岩石表面润湿性的影响不一定代表油藏真实润湿行为的技术问题。

8.本发明提供一种确定原油中影响砂岩润湿性的nso极性大分子的方法,包括以下步骤:

9.s1、测定油藏储层新鲜砂岩岩心或油藏原油老化恢复润湿状态的储层非新鲜砂岩岩心的润湿指数,确定岩心润湿程度;

10.s2、采用极性逐渐增大的有机溶剂对偏油湿岩心进行连续索氏抽提,并获得不同的抽提产物;

11.s3、采用超高分辨率电喷雾-傅里叶变换离子回旋共振质谱检测分析技术对抽提产物进行nso极性大分子化合物组成特征表征;

12.s4、对比不同抽提产物中的nso极性大分子化合物的组成特征,并确定原油中真正影响砂岩润湿性的nso极性大分子化合物的类型和结构。

13.与现有技术相比,本发明的有益效果为:

14.本发明直接采用原始油藏新鲜储层岩心或者用油藏原油老化恢复润湿状态的储层岩心作为分级索氏抽提的对象,索氏抽提产物中的nso极性大分子化合物为原油中能真实代表原油润湿行为的原始组分,这一组分的确定有利于达到提高油藏采收率的最终目标。

附图说明

15.图1是岩心驱替实验装置示意图与实物图;

16.图2是索氏抽提实验装置图;

17.图3是岩心抽真空饱和盐水装置示意图;

18.图4是润湿指数测定流程图;

19.图5是两个抽提产物中不同分子组成类型nso极性大分子化合物的分布特征图;

20.图6是两个抽提产物中不同dbe(等效双建数)类型极性大分子化合物的分布特征图;

21.图7是o2、o3类极性化合物碳数与dbe分布图;其中,a.二氯甲烷抽提物;b.二氯甲烷 甲醇抽提物。

具体实施方式

22.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

23.本发明提供一种确定原油中影响砂岩润湿性的nso极性大分子的方法,包括以下步骤:

24.s1、根据中华人民共和国石油天然气行业标准《sy/t 5153-2017》采用自吸法测定油藏储层新鲜砂岩岩心或油藏原油老化恢复润湿状态的储层非新鲜砂岩岩心的润湿指数,确定岩心润湿程度;

25.s2、采用极性逐渐增大的有机溶剂对偏油湿岩心进行连续索氏抽提,并获得不同的抽提产物;

26.s3、采用超高分辨率电喷雾-傅里叶变换离子回旋共振质谱(esi ft-icr ms)检测分析技术对抽提产物进行nso极性大分子化合物组成特征表征;

27.s4、对比不同抽提产物中的nso极性大分子化合物的组成特征,并确定原油中真正影响砂岩润湿性的nso极性大分子化合物的类型和结构。

28.本发明技术方案顺利实施的第一步是获得目标油藏储层新鲜砂岩岩心或用油藏原油老化后恢复润湿状态的储层非新鲜砂岩岩心,并测得岩心的润湿指数,这些岩心中吸附的原油组分即是真正造成油藏岩石偏向油湿(中性~强油湿)的化合物。根据有机溶剂“相似相溶”的基本原理,不同极性的溶剂可以从岩心中洗脱出不同极性的原油组分。

29.本发明中,步骤s1包括:获得岩心样品和测试润湿指数。

30.其中,获得岩心样品具体为:若是钻取的新鲜岩心,则需要先浸泡在经硅胶去除极性组分的中性煤油中,恒温不少于6h,随后用处理过的中性煤油在岩心驱替装置(图1)中驱替岩心中呈游离态未吸附的原油,直到出口端煤油液滴颜色不再变化为止;该过程中,在50~90℃下恒温处理,更进一步为60~80℃,更进一步为70℃;

31.若是非新鲜岩心,则需要经过以下步骤处理:

32.①

通过极性溶剂对岩心进行索氏抽提(图2),抽提时间不少于72h;在本发明的一些具体实施方式中,选用的极性溶剂为二氯甲烷与甲醇的混合溶剂,且二者的体积比为1:99~99:1;进一步地,二氯甲烷与甲醇的体积比为1:99~97:3,更进一步为93:7。

33.②

岩心干燥不少于24小时;进一步地,干燥的温度为90~120℃,更进一步为90~110℃,更进一步为100℃;

34.③

取出干燥岩心放入抽真空的器皿中(图3),并关掉阀门a,打开阀门b,用旋片式真空泵将岩心抽真空,保持时间不少于8h,然后关掉阀门b,打开阀门a,让玻璃器皿中的nacl溶液靠负压倒吸入抽真空的器皿中,并使岩心自吸盐水不少于4个小时达到饱和状态;进一步地,nacl溶液的浓度为2900~3000mg/l,更进一步为2978.3mg/l;

35.④

用油藏原油驱替岩心至出口端不再出现水为止,即达到束缚水状态;

36.⑤

在地层温度条件下让岩心在原油中老化不少于10天;

37.⑥

老化结束后的岩心同样用处理过的中性煤油驱替岩心中呈游离态未吸附的原油,直到出口端煤油液滴颜色不再变化为止。

38.本发明中,所用的岩心驱替实验装置、索氏抽提实验装置、岩心抽真空饱和盐水装

置均为现有技术,在此不作详细描述。

39.其中,请参阅图4,测试润湿指数具体为:

40.①

自吸水排油:将煤油驱替后的岩心取出,去除表面浮油,快速放入自吸瓶中,并保证盐水完全淹没岩心至某一刻度,当自吸水排油量连续6h不变化时,自吸水排油过程结束,读取自吸水排油量v

o1

;

41.②

水驱排油:将自吸结束后的岩心快速移入岩心夹持器中进行水驱,直至不出油达到残余油状态为止,记录水驱排油量v

o2

;

42.③

自吸油排水:将水驱结束后的岩心取出,去除表面浮水,快速放入自吸瓶中,并保证处理过的中性煤油完全淹没岩心,当自吸油排水量连续6h不变化时,自吸油排水过程结束,读取自吸油排水量v

w1

;

43.④

油驱排水:将自吸油排水结束后的岩心快速移入岩心夹持器中进行油驱,直至不出水达到束缚水状态为止,记录油驱排水量v

w2

;

44.计算润湿指数i=v

o1

/(v

o1

v

o2

)-v

w1

/(v

w1

v

w2

),并根据自吸法润湿性判别标准(表1)确定岩心的润湿程度。

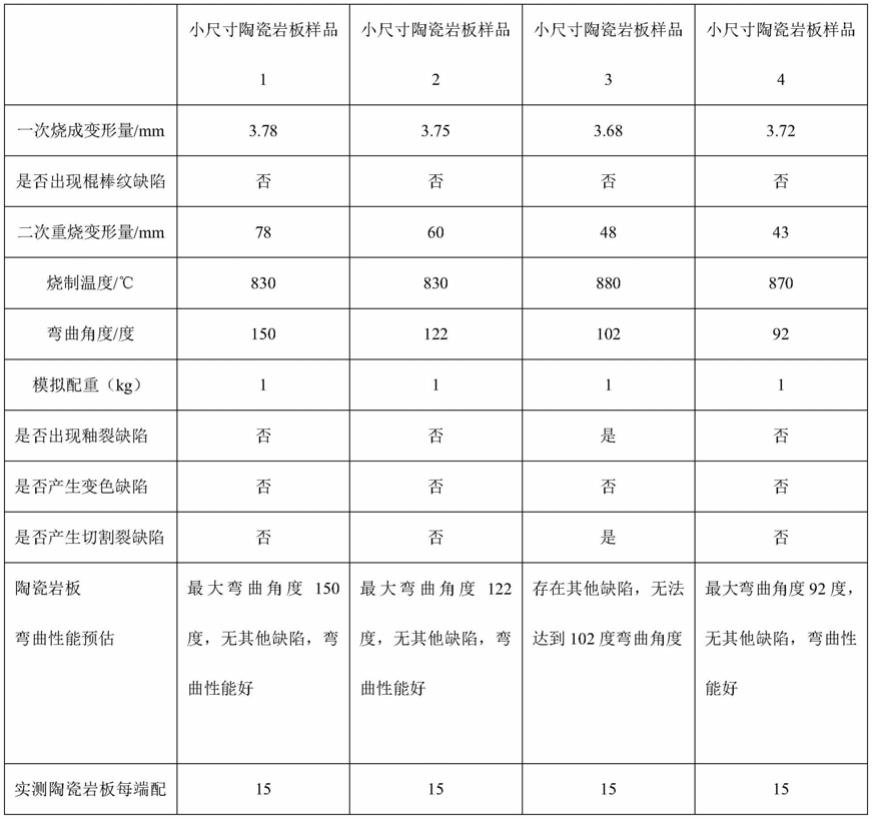

45.表1自吸法润湿性判别标准

[0046][0047]

本发明中,步骤s2中,连续索氏抽提的次数至少为两次。

[0048]

在本发明的一些具体实施方式中,步骤s2选用的极性逐渐增大的有机溶剂分别为二氯甲烷以及二氯甲烷与甲醇的混合溶剂。进一步地,二氯甲烷与甲醇的混合溶剂中,二氯甲烷与甲醇的体积比为1:99~99:1;更进一步为1:99~97:3,更进一步为93:7。二氯甲烷极性较一般(极性值3.40),而混合试剂是往二氯甲烷中添加了少量极性更大的有机试剂甲醇(极性值6.6)构成,因此混合试剂的极性要远远大于纯二氯甲烷试剂。根据试剂极性大小可知,第一步抽提产物中基本是一些有一定吸附能力的极性化合物;第二步抽提产物则是极性更大、吸附力更强的原油组分。

[0049]

本发明中,步骤s2具体为:先后采用二氯甲烷、二氯甲烷与甲醇的混合溶剂对储层岩心进行连续索氏热抽提,每次抽提时间保证72小时以上,并分别蒸发干试剂且收集产物。其中,抽提温度为50~60℃。

[0050]

更进一步地,岩心索氏抽提在索氏抽提器中进行,岩心不碎样整块抽提,试剂采用水浴加热,水温设定为55℃,先用二氯甲烷抽提不少于72小时,换上装有二氯甲烷与甲醇混合试剂的圆底烧瓶抽提不少于72小时,最后采用负压旋转蒸发的方法将两个抽提产物的试剂蒸干,并获得不同试剂的抽提产物。

[0051]

本发明中,采用超高分辨率电喷雾-傅里叶变换离子回旋共振质谱(esi ft-icr ms)检测分析技术对抽提产物进行nso极性大分子化合物组成特征表征得到每个抽提产物中含有的极性化合物分子组成、每个化合物的等效双键数,得到不同分子组成类型、不同dbe类型化合物的相对丰度变化图以及特定分子类型化合物的dbe-碳数分布图。

[0052]

本发明通过借助超高分辨率电喷雾-傅里叶变换离子回旋共振质谱(esi ft-icr ms)检测分析技术对分级抽提产物进行分析,可检测的极性大分子质量分布范围较大,不仅仅局限于各种低分子量的极性化合物。

[0053]

本发明中,步骤s3具体为:

[0054]

①

将两步抽提产物分别用甲苯配制成10mg/ml的母液,随后用甲苯/甲醇(v:v=1:3)混合溶液将20μl母液稀释至1ml,并加入20μl氨水作为促电离剂,轻轻振荡以加快酸性化合物和中性氮电离产生[m-h]-离子,然后用美国bruker公司的apex iv型ft-icr ms进行检测并采集数据;

[0055]

②

经过处理数据可以得到抽提产物中每个质谱峰对应的分子式(cchhoonnss,c、h、o、n、s分别为分子中c、h、o、n、s原子的个数),即每个抽提产物中含有的极性化合物分子组成。同时,可以获得所有化合物的等效双键数(double band equivalence,dbe,基于公式dbe=c-h/2 n/2 1计算),即化合物的不饱和度,一般等于分子结构中不饱和键个数与环数相加之和。基于杂原子化合物的相对丰度、dbe和碳原子数分布特征,可以将所有的化合物划分为不同的类别,并得到不同分子组成类型(图5)、不同dbe类型化合物的相对丰度变化图(图6)以及特定分子类型化合物的dbe-碳数分布图(图7)。

[0056]

本发明中,步骤s4具体为:从分子组成、dbe值、碳数分布三个方面对比不同极性试剂抽提产物中极性化合物的组成差异,确定在低极性有机溶剂抽提产物中相对含量较少、在高极性有机溶剂抽提产物中相对含量明显增多的原油组分为真正直接强力吸附在岩石表面影响砂岩润湿性的nso极性大分子组分,它们相当于一个个“锚点”占据了岩石表面的吸附位,而能被二氯甲烷轻易洗脱下来的其他极性组分是通过吸附在这些nso极性大分子表面来使油藏岩石更油湿。

[0057]

实施例1

[0058]

选取四川盆地侏罗系非新鲜砂岩岩心作为研究对象,通过老化恢复岩心润湿状态后测得润湿指数是-0.087,该岩心二氯甲烷、二氯甲烷 甲醇(v:v=93:7)的分级抽提产物的傅里叶变换离子回旋共振质谱分析(esi ft-icr ms),揭示了强水湿的砂岩岩心向油湿方向转变的主要原因是原油中极性化合物n1、n1o1、n1s1、o1、o2、o3、o4的吸附(图5),而不同极性溶剂分级抽提实验表明真正影响砂岩润湿性的最直接化合物主要是原油极性组分o2类中dbe=1的一元羧酸类和o3类中dbe=1的羟基酸类(图6、图7),它们可能同时也充当了“锚定分子”的作用;而吸附量较少的n1、n1s1、o1、o4和能被二氯甲烷大量抽提出的n1o1类化合物可能是吸附在这些“锚定分子”表面而起作用。

[0059]

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。