1.本发明涉及一种加热器组件、更具体地涉及一种用于气溶胶产生装置的并入了薄膜加热器的加热器组件。

背景技术:

2.薄膜加热器被用于广泛的应用中,这些应用通常需要可以与待加热的表面或物体适形的柔性低型面加热器。一种这样的应用是在气溶胶产生装置领域,诸如降低风险的尼古丁递送产品,包括电子烟和烟草蒸气产品。这样的装置对加热腔室内的气溶胶产生物质进行加热以产生蒸气。加热消耗品的一种手段是使用包括薄膜加热器的加热器组件,该薄膜加热器与加热腔室的表面适形,以确保对腔室内的气溶胶产生物质进行有效加热。

3.薄膜加热器通常包括电阻加热元件,该电阻加热元件被包封在柔性介电薄膜的密封封套中,到加热元件的接触点用于连接到电源。这些常规的由密封在绝缘薄膜封套内的平面加热元件形成的薄膜加热器必须然后附接在待加热的表面上。在气溶胶产生装置的背景下,这涉及将薄膜加热器附接到加热腔室的外表面以形成加热器组件,以便将热量传递到放置在腔室内的气溶胶产生消耗品。通常,这是通过用粘合剂或其他紧固手段对薄膜加热器进行附接来实现的,以在使用过程中使薄膜加热器抵靠加热腔室而固持。其他技术使用附加的薄膜片来包绕加热器组件,以使薄膜加热器抵靠加热腔室而固持。薄膜加热器在组装到装置中时则必须连接到电源。

4.当在装置中采用这种薄膜加热器时,通常需要仔细监测这些薄膜加热器的温度,例如以向控制电路系统提供反馈来将加热器调节至所需加热温度或防止加热温度超过选定的最高温度。例如,在温度受控的气溶胶产生装置的情况下,必须仔细监测和控制温度,以将加热腔室的温度维持在规定的操作窗口内以输送有效的蒸气输送,而不会超过消耗品可能燃烧的温度。

5.已知的薄膜加热器和加热器组件的一个问题是用于检测加热温度的常规器件缺乏所需水平的准确性和可靠性。已知的方法包括将温度传感器安装在装置内、靠近薄膜加热器的密封介电封套;或使用监测到的加热元件的参数(比如电流、电压、和电阻)来推断加热温度。这些已知方法在可以测量加热腔室内的真实温度的精度和准确度是有限的。此外,通过已知方法附接热传感器增加了组装过程的额外复杂性,难以将温度传感器重复地定位在装置上的相同位置,并且传感器在装置的使用期间可能松动或移动。由于加热器几何形状和特性的不一致,使用测得的加热器特性来推断加热温度缺乏精度,并且该方法需要更复杂的硬件与软件部件的配置。

6.本发明的目标是在解决这些问题方面取得进展,以提供一种改进的用于气溶胶产生装置的加热器组件。

技术实现要素:

7.根据本发明的第一方面,提供了一种用于气溶胶产生装置的加热器组件,该加热

器组件包括:柔性加热元件;温度传感器;以及柔性介电背衬膜,在该柔性介电背衬膜的表面上具有粘合剂,其中,该温度传感器和该柔性加热元件彼此相邻地支撑在该柔性背衬膜的该表面上的粘合剂上。对于根据本发明的加热器组件,温度传感器并入薄膜加热器中并且被定位成靠近加热元件以提供加热温度的更精确测量。该组装过程还通过使用介电背衬膜的粘合剂表面来固定温度传感器和加热元件两者来简化。

8.用于限定背衬膜的术语“介电”应广义地理解为“电绝缘”。优选地,柔性介电背衬膜的厚度小于80μm、优选小于50μm,并且其厚度优选地大于20μm。柔性介电背衬膜可以包括含氟聚合物(比如ptfe)、peek或聚酰亚胺中的一种或多种。

9.温度传感器可以是被配置用于感测局部温度的任何已知的温度传感器,其中感测到的温度可以作为信号提供给pcb以便监测和/或控制加热器。例如,温度传感器可以结合以下中的一项或多项:热敏电阻、热电偶、电阻式温度计、硅带温度传感器、集成电路传感器。

10.粘合剂可以是例如硅粘合剂。粘合剂提供了将加热元件和温度传感器可靠地固定到背衬膜的简单手段。柔性介电背衬膜可以包括粘合剂层,例如,该膜可以包括含氟聚合物(比如ptfe)、peek、或具有si粘合剂层的聚酰亚胺膜。

11.组装好的介电背衬膜、加热元件和温度传感器可以称为薄膜加热器组件或子组件。当薄膜加热器子组件附接至加热腔室时,此子组件被称为加热腔室子组件。术语“加热器组件”适用于这两个子组件。

12.优选地,加热器组件进一步包括第二柔性介电膜,其与柔性介电背衬膜对置以至少部分地包封加热元件;其中,该温度传感器的至少一部分定位在该柔性介电背衬膜与该第二柔性膜之间。以此方式,温度传感器与加热元件相邻地固持在介电封套内以提供改善的温度读数。这简化了制造过程,因为薄膜加热器子组件(包括柔性加热元件、温度传感器、柔性介电背衬膜以及第二柔性介电膜)可以作为完整的一体子组件来处理,其中加热元件和温度传感器的相对位置是固定的,而不需要单独安装薄膜加热器和温度传感器。

13.优选地,该第二柔性膜包括与该柔性背衬膜对置的热收缩材料层。以此方式,减少了薄膜加热器层的数量,因为热收缩膜层提供了用柔性背衬膜密封加热元件和温度传感器的功能、还提供了将加热元件附接到加热腔室的手段。因此,减少了加热器组件的热质量并且提高了热传递效率。此外,通过热收缩膜以简化的方法提供了牢固的附接,其中加热元件的密封和附接可以同时进行。热收缩在薄膜加热器与加热腔室之间提供可靠的紧密接触,以确保有效的热传递。该方法进一步允许在加热以使膜收缩之前将加热器准确地放置在加热腔室上的期望位置并将加热器附接在该位置。

14.优选地,热收缩膜层直接抵靠加热元件附接。以这种方式,加热元件直接密封在柔性介电背衬膜与热收缩层之间,从而不需要附加的密封层。换言之,热收缩件既提供密封层又提供附接手段。优选地,已附接的该热收缩膜层包括对准区,该对准区在与这些接触脚的延伸方向相反的方向上延伸超过该加热元件某一预定距离。对准区可以用于通过将对准区的顶部边界边缘与加热腔室的端部对准,并且使用热收缩膜将薄膜加热器附接到腔室来将加热器的加热区域定位在所需位置处。以此方式,加热区域和温度传感器从加热腔室的端部被定位在沿着腔室长度的已知位置处。

15.优选地,已附接的该热收缩膜层包括附接区,该附接区在与这些接触脚的延伸方

向大致垂直的方向上延伸超过该柔性背衬膜。热收缩件的附接部分优选地布置成当附接时在加热腔室周围延伸,以将加热元件固定到加热腔室。

16.优选地,热收缩件的附接区可以充分地延伸,使得其可以沿周向包绕在加热腔室的外表面上。附接区可以呈热收缩件的管状部分的形式,该管状部分套在加热腔室周围。例如,加热元件和支撑用背衬膜可以被包绕在管中并且套在热收缩件内。接着,可以将管状热收缩件和其内的管状薄膜加热器套在加热腔室上。

17.热收缩膜可以包括一种或多种聚酰亚胺、比如ptfe等含氟聚合物以及peek。热收缩膜优选是布置为在一个方向上优先收缩的优先热收缩膜。例如,热收缩膜可以是dunstone公司制造的聚酰亚胺208x带。热收缩膜可以呈最初为平面层的形式,即,布置为包绕在加热腔室上的一片热带,或者热收缩膜可以呈管的形式,该管布置为围绕加热腔室通过(即套在加热腔室上),并且被加热以使该管收缩到加热腔室的表面。

18.优选地,该柔性背衬膜包括边缘区,该边缘区自身折叠或折叠在该第二柔性膜上以至少部分地将该温度传感器包封在该折叠部内。以此方式,温度传感器与加热元件相邻地在该折叠部内固定在位。可以首先附接第二柔性介电膜,其中折叠边缘部分以密封介电背衬膜的外围边缘和第二介电膜和/或将第二介电膜附接至柔性背衬膜。可以将边缘区折叠成使得第二介电膜层不与温度传感器直接接触并将其固定在折叠部内。背衬膜的边缘区可以包括孔,该孔被布置用于在该边缘区折叠在温度传感器上时露出温度传感器的一部分。

19.优选地,温度传感器包括温度传感器头和被布置用于传输来自该传感器头的信号的电连接件。优选地,温度传感器头被包封在柔性背衬膜与第二柔性膜之间。以此方式,传感器头相对于加热元件固定在期望的固定位置,同时温度传感器连接件保持自由以便连接至pcb。

20.在一些示例中,该温度传感器包括温度传感器头和被布置用于传输来自该传感器头的信号的电连接件;其中,该柔性背衬膜包括在该柔性背衬膜中的开口或通孔,并且温度传感器被定位成使得该温度传感器头位于该开口或通孔上并且穿过该柔性介电背衬膜露出。以此方式,当薄膜加热器组件包绕在加热腔室上时,温度传感器头可以穿过该孔直接接触加热腔室的表面,由此提供加热腔室的直接测量,而无需任何居间绝缘层。

21.优选地,该加热元件是包括加热器轨道和连接至电源的两个接触脚的平面加热元件,该加热器轨道遵循该加热元件的平面内的加热区域上的迂回路径,这些接触脚背离该加热元件的平面内的加热器轨道延伸;其中,加热元件的至少加热区域被包封在柔性介电背衬膜与第二柔性薄膜之间。优选地,加热器轨道被配置为在加热区域上提供基本上均匀的加热。加热器轨道路径可以是在加热区域上的蛇形或曲折路径,并且加热器轨道可以具有基本上均匀的宽度和厚度。优选地,对置的第二介电膜、例如热收缩膜层包封在背衬膜与该对置膜层之间的加热器轨道,使接触脚露出。以此方式,加热器轨道在介电背衬膜与热收缩膜之间电绝缘,同时接触脚被露出,以便它们可以连接到电源。

22.当在装置中采用薄膜加热器时,接触脚可以足够长,以允许直接连接到电源。例如,接触脚的长度可以基本上等于或大于限定加热区域的尺寸中的一个或两个。

23.优选地,该迂回加热器轨道路径被成形为在该柔性介电背衬膜上留下未被该加热元件占据的空置区;其中,温度传感器通过粘合剂固持在柔性背衬膜的空置区中。这允许温

度传感器紧密靠近加热元件固定在加热区域内,以便提供加热温度的更准确测量。

24.优选地,该温度传感器包括温度传感器头和长形的电连接件,这些长形的电连接件沿与该加热元件的接触脚基本上相同的方向定向。这简化了将加热器脚和传感器连接件连接至pcb的过程。特别地,温度传感器可以被布置为使得在加热器元件组装在装置中时,连接线位于加热器元件的延伸的接触脚附近,以允许相互支撑和/或易于连接到pcb。

25.在另外的示例中,该柔性介电背衬膜包括支撑该柔性加热元件的第一膜片、和支撑该温度传感器的第二膜片,该第一膜片附接至该第二膜片。特别地,第一介电膜片和第二介电膜片可以一起被认为是柔性介电背衬膜。第一柔性介电背衬膜片可以与对置的第二介电膜一起形成密封介电封套、一起密封加热元件。第二介电膜片可以例如通过粘合剂表面连接、并且支撑温度传感器。在此示例中,加热元件密封在绝缘薄膜的封套内,而温度传感器保持露出,使得在组装在装置中时其可以直接接触加热腔室。第二柔性介电膜片可以由胶带片提供,该胶带片附接至包封加热元件的密封介电封套的外围边缘。

26.优选地,柔性介电背衬膜包括聚酰亚胺、含氟聚合物(比如ptfe)、和peek或中的一种或多种。背衬膜可以包括具有si粘合剂层的聚酰亚胺膜。当背衬膜包括含氟聚合物时,它可以包括至少部分脱氟的表面层,该表面层例如通过比如等离子体和/或化学蚀刻等表面处理而形成。这允许将粘合剂施加到处理后的表面上,否则在由含氟聚合物提供的极低摩擦表面的情况下该粘合剂将不会粘附。

27.该柔性加热元件、温度传感器、和柔性介电背衬膜可以一起被称为薄膜加热器子组件,其中,该加热器组件进一步包括:加热腔室;并且薄膜加热器子组件包绕在管状腔室的表面上,其中温度传感器保持与加热腔室相邻。优选地,薄膜加热器子组件包绕在加热腔室上,其中背衬膜抵靠加热腔室的外表面。

28.加热腔室优选地是管状加热腔室、在一端或两端处开放以接纳消耗品。加热腔室的周长优选地紧密地匹配加热元件的宽度(在垂直于接触脚方向上的长度),使得加热元件围绕腔室提供一个完整的圆周环。加热腔室优选地在加热腔室的外表面上包括一个或多个凹口,其中这些凹口优选地是沿着加热腔室的一部分长度延伸、围绕圆周周期性地布置的多个长形凹口。因此,这些凹口可以提供沿着加热腔室的内表面的一部分长度延伸的纵向脊,这些纵向脊被配置为在消耗品插入腔室中时接合该消耗品以增强对消耗品的热传递。

29.优选地,薄膜加热器包绕在加热腔室上,使得温度传感器的至少一部分定位在凹口内。以此方式,可以获得加热腔室内的温度的更准确读数。

30.在本发明的另外的方面,提供了一种气溶胶产生装置,该气溶胶产生装置包括如权利要求中陈述的加热器组件。优选地,该气溶胶产生装置包括控制电路系统,该控制电路系统被配置用于接收来自温度传感器的温度测量值并控制向加热元件提供的功率。

附图说明

31.现在将参考附图仅以举例的方式描述本发明的实施例,在附图中:

32.图1示意性地展示了根据本发明的薄膜加热器;

33.图2示意性地展示了用于本发明中的热敏电阻;

34.图3示意性地展示了根据本发明的薄膜加热器;

35.图4示意性地展示了根据本发明的薄膜加热器;

36.图5a和图5b示意性地展示了用于将根据本发明的薄膜加热器附接至加热腔室以提供根据本发明的用于气溶胶产生装置的加热器组件的器件;

37.图6a至图6d示意性地展示了用于将根据本发明的薄膜加热器附接至加热腔室以提供根据本发明的加热器组件的替代性方法;

38.图7a至图7d示意性地展示了用于组装根据本发明的薄膜加热器的方法。

具体实施方式

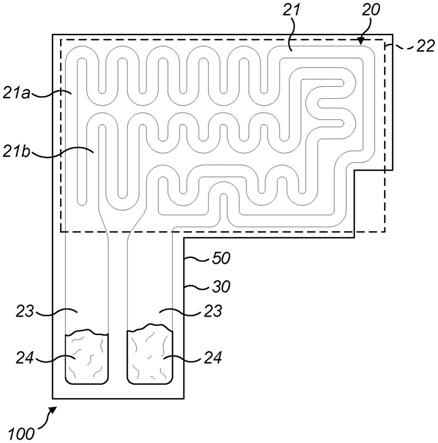

39.图1示意性地展示了根据本发明的用于气溶胶产生装置的加热器组件10。加热器组件10包括柔性加热元件20、温度传感器70、以及柔性介电背衬膜30。柔性介电背衬膜30包括设置在柔性介电背衬膜30的表面31上的粘合剂,并且温度传感器70和加热元件20彼此相邻地被柔性背衬膜30的表面上的粘合剂支撑。这些组装好的部件统称为薄膜加热器组件或薄膜加热器子组件10。

40.由于薄膜加热器子组件10包括与柔性加热元件20直接相邻地被定位在柔性介电背衬膜的同一表面上的温度传感器70,因此,温度传感器70提供由加热元件20提供的加热温度的高准确度读数、并且因此可以允许在薄膜加热器子组件用于气溶胶产生装置或其他加热装置中时实现准确的温度控制。这对温度传感器通常与加热元件分开而不是直接并入加热器组件10中的已知装置进行了改进。

41.加热元件是平面加热元件20,该平面加热元件包括加热器轨道21,该加热器轨道遵循加热元件20的平面内的加热区域22上的迂回路径。该加热元件具有两个接触脚23,从而允许连接到电源,这些接触脚23在加热元件20的平面中背离加热器轨道21延伸。加热器轨道优选地被成形为在加热区域22上提供基本上均匀的加热。特别地,加热器轨道被成形为使其不包含尖锐拐角,并且具有均匀的厚度和宽度,加热器轨道22的相邻部分之间的间隙基本上恒定,以使加热区域22内的特定点处增加的加热最小化。在图1的示例中,加热器轨道21在加热器区域22上遵循蛇形路径,并且被分成两个平行的轨道路径21a和21b,每个轨道路径都连接到两个接触脚23。可以在每个接触脚23上的连接点24处焊接加热器层23,以允许将加热器连接到pcb和电源。

42.加热元件20可以从约50μm的薄金属片材(例如比如18sr或sus304等不锈钢片材)蚀刻出,然而可以根据应用来选择其他材料和加热器厚度。金属片材的特定金属和厚度被选择为使得所得到的加热元件20是柔性的,使得其可以与支撑柔性薄膜30一起变形,以便与待加热的表面的形状适形。金属片材可以首先被沉积在柔性介电背衬膜30的表面上,然后在支撑在膜上的同时被蚀刻以形成加热器轨道21图案。替代性地,加热元件20可以独立于柔性介电背衬膜30而从金属片材蚀刻出。例如,可以从两侧化学蚀刻独立的金属箔,以提供一个或多个连接的加热元件20,这些加热元件随后被分离并定位在介电背衬膜30的表面上。

43.如图1中最清楚地示出的,加热器轨道22优选地被成形为在加热区域22内留有空置区22v。传感器头71被定位在该空置区域22v中、在背衬膜30与热收缩件50之间,使得该传感器头紧密靠近加热器轨道21。通过将传感器头71定位成紧密靠近加热元件20、在热收缩件50与背衬膜30之间,温度传感器70紧密靠近加热元件20进行密封,以提供加热区域22的准确温度读数。

44.柔性介电背衬膜30必须具有合适的性质,以提供柔性基质来支撑加热元件20并使其电绝缘。合适的材料包括聚酰亚胺、peek以及比如ptfe等含氟聚合物。在此示例中,加热元件包括从支撑在单面聚酰亚胺/si粘合剂膜上的50μm不锈钢18sr层蚀刻出的加热器轨道图案21,该粘合剂膜包括25μm聚酰亚胺膜和37μm硅粘合剂层。加热元件20支撑在粘合剂上,以允许加热元件被附接到背衬膜30。图1的加热器组件10可以预先制备并且与离型层一起储存,该离型层附接到支撑加热元件20的粘合剂表面,以保存粘合剂层直至其准备使用。离型层可以例如由聚酯或类似材料提供。然后可以剥离离型层以揭露支撑加热元件20的粘性粘合剂层,以进行下一个组装步骤。

45.在图1和图2的示例中,温度传感器70是热敏电阻,如图2中更清楚地示出了。热敏电阻70包括温度感测头71,该温度感测头包括具有与温度相关的电阻的材料珠,以允许经由此电阻的读数来准确地测量温度。热敏电阻70进一步包括呈连接至传感器头71的电线形式的热敏电阻连接件72,这些电线72具有足够的长度,使得当加热器组件10用于装置中时通过将热敏电阻连接件72连接至pcb的相关连接件,可以将这些电线连接。热敏电阻连接件72进一步包括例如由ptfe或聚酰亚胺管提供的电绝缘外层或护套,其套住这些连接件以防止连接件通过接触装置内的其他导电部件而短路。ptfe或聚酰亚胺管延伸至温度感测头71、并且沿着电阻器连接脚72的长度延伸,留出末端一部分露出以连接至pcb。在图1的示例中,热敏电阻70布置在柔性介电背衬膜30的表面上,使得传感器头71位于由曲折加热器轨道21的曲率形成的加热区域22的空置区22v中,该空置区保持粘合剂支撑背衬膜30的一部分空置以允许将热敏电阻70放置成紧密靠近加热轨道21以提供加热温度的准确读数。

46.接着图1所示的薄膜加热器子组件10可以附接至加热腔室60以形成加热腔室组件100,例如通过将薄膜加热器子组件10包绕在管状加热腔室60上以加热该加热腔室的表面。接着,假设温度传感器70靠近加热元件20,可以用该温度传感器以高精度测量加热温度。

47.薄膜加热器子组件10可以采取多种不同的形式,使得可以在本发明的范围内以多种不同的方式来实现温度传感器70的定位和加热器子组件10到加热腔室60的附接。

48.图3展示了根据本发明的薄膜加热器子组件10,该子组件还包括第二柔性介电膜31,其与柔性介电背衬膜30对置以包封加热元件20和温度传感器70的在柔性介电背衬膜30与第二柔性膜31之间的一部分。重叠的介电膜层30、31一起形成密封封套,以包封加热元件20和温度传感器70的在这些层30、31之间的温度传感器头71。图3所示的薄膜加热器子组件10通过初始地将加热元件20定位在柔性介电背衬膜30的粘合剂表面上形成。接着,将温度传感器70与加热元件20相邻地定位在背衬膜30的粘合剂表面上,其中传感器头71定位在加热元件20的加热区域22内的空置区22v中。接着将具有粘合剂表面的对置的柔性介电层31定位在加热元件20上,使得加热元件定位在背衬膜30的粘合剂表面与第二介电膜31的粘合剂表面之间。

49.与常规薄膜加热器一样,这些介电层可以是热密封的以形成密封的隔热封套,从而包封加热元件20。在当前情况下,区别在于,传感器头71、和温度传感器连接件72的一部分与加热元件20一起密封在介电封套内。可以切割密封介电封套以将介电膜修整为更接近加热元件20的参数,从而提供图3所示的薄膜加热器10。与常规的薄膜加热器一样,延伸的接触脚23的一部分可以例如通过冲切而露出并且可以在焊点24处焊接以提供可以连接至电源和pcb的区域。因此,图3所示的薄膜加热器10将温度传感器70并入具有加热元件20的

介电封套内,这样,与温度传感器作为被多个介电层分开的独立元件并入的已知布置相比,温度传感器(在此情况下为热敏电阻)可以以增大的准确度来测量加热温度。

50.图4展示了根据本发明的替代性薄膜加热器子组件10。在此情况下,柔性介电背衬膜30包括两个部件。第一介电薄膜部30支撑加热元件20,但是在此情况下,连接的第二介电薄膜部30’支撑温度传感器70。特别地,加热元件20定位在柔性介电背衬膜30上,其中第二柔性介电膜31与该背衬膜对置以将加热元件20包封在密封介电封套中,该密封封套不包括温度传感器70。代替地,第二粘合剂介电背衬膜部30’与第一背衬膜部30相邻地连接,并且温度传感器头71附接在第二柔性背衬膜部30的粘合剂表面上。

51.第二柔性介电背衬膜部30’可以附接至边缘部分以使第一背衬膜部30延伸到由加热器轨道21的弯曲路径提供的空置区22v中。因此,传感器头71被定位成紧密靠近加热元件20以便以增大的准确度来读取加热温度。此外,由于温度传感器70未密封在介电封套30、31内、而是在介电背衬膜30’的表面上露出,因此,当薄膜加热器10附接至加热腔室60的外表面时,温度传感器头71可以保持与加热器腔室60的表面直接接触以提供加热器腔室温度的更准确读数。

52.图3和图4所示的薄膜加热器10可以以多种方式连接至加热腔室60的外表面。通常,气溶胶产生装置的加热腔室60是管状加热腔室,并且本发明的薄膜加热器子组件10可以围绕加热腔室60的外表面附接,使得加热元件20紧密靠近加热腔室60的表面以向加热腔室60提供有效热传递。薄膜加热器10可以例如通过设置在薄膜加热器的一个表面上的粘合剂、或通过额外的胶带片来附接。图3和图4的用于附接薄膜加热器的特别有利手段是利用热收缩膜50,该热收缩膜可以用于包绕在薄膜加热器子组件10和加热腔室60的外表面上、并且被加热以接触薄膜加热器10和加热腔室并且将薄膜加热器紧密地附接至加热腔室。

53.图5a和图5b展示了使用热收缩材料50将薄膜加热器子组件10(比如图1、图3和图4所示的)附接至加热器腔室60外表面的方法。特别地,如图5a所示,热收缩材料条50例如使用胶带片35附接至薄膜加热器10的边缘。薄膜加热器10的热敏电阻70所在的这侧同样例如使用胶带片35首先附接至加热腔室60的外表面。以此方式,薄膜加热器10的容纳热敏电阻头71的这侧首先附接至加热腔室60使得热敏电阻70可以准确地定位。在根据图3的薄膜加热器的情况下,其中温度传感器密封在介电封套30内,背衬膜30定位在加热腔室上,使得密封的温度传感器头71通过一个背衬膜30层与加热腔室60的表面分开。在根据图4的薄膜加热器子组件10的情况下,其中温度传感器70露出,其中温度传感器头71设置在第二柔性介电背衬膜部30’的粘合剂表面上,温度传感器头71直接附接至加热腔室60的表面。传感器连接件72优选地与加热元件20的接触脚23沿相同方向延伸,这有助于加热器脚23和传感器连接件72与pcb的连接。

54.加热腔室60是管状加热腔室,其被布置成容纳待加热的消耗品,以产生供使用者吸入的蒸气。加热腔室60优选地在外表面上具有一个或多个凹口61,凹口提供了内部突出部,这些内部突出部有助于接纳在腔室60内的消耗品的定位和对其的热量传递。加热腔室60的周长优选紧密地匹配加热元件20的宽度(在垂直于接触脚延伸方向的方向上的长度),使得加热元件在腔室60周围提供一个完整的圆周环。在其他示例中,加热器元件的尺寸可以确定为大于一次地包绕加热腔室的圆周,即加热元件的尺寸可以确定为在加热腔室的周围提供整数个圆周环,从而在加热腔室的周围并不产生加热温度的任何变化。薄膜加热器

组件100被定位和附接成使得温度传感器头71位于加热腔室60的外表面上的凹口61内,以提供对加热腔室60的内部温度的更准确读数。

55.在将薄膜加热器子组件10的第一边缘附接至加热腔室的表面之后,薄膜加热器包绕在加热腔室60的外表面上,其中延伸的热收缩膜50件包绕在加热腔室上并且在柔性介电背衬膜30和加热元件20上,然后通过胶带35固定至加热腔室60的外表面。以此方式,提供了加热腔室子组件100,如图5b所示,其中薄膜加热器子组件10包绕在加热腔室60的外表面上,其中柔性介电背衬膜30与腔室的表面接触并且温度传感器紧密靠近加热元件20和加热腔室60两者。通过加热该加热腔室子组件100,热收缩膜收缩,从而将加热元件20紧密地密封在加热腔室的外表面上。因此,此方法提供了用于组装加热腔室组件100以使温度传感器70紧密靠近加热腔室60的有效且可靠的手段。此外,由于温度传感器连接件72大致沿与接触脚23延伸方向相同的方向延伸,如从图5b中可以看到,因此当加热器组件组装好时,温度传感器连接件72和加热器接触脚23彼此相邻地对准。这改善了加热器接触脚和传感器连接件72可以连接至pcb的容易程度。

56.如上所述,使用热收缩带50条提供了将薄膜加热器10固定地紧固至加热腔室60的有效手段。图6展示了进一步优化的方法,其中使用热收缩材料层50来将加热器轨道21和温度传感器70两者在背衬膜30上密封并且还提供了将薄膜加热器组件10附接至加热腔室60上的手段。因此,以下方法提供了用于附接并密封加热元件和温度传感器的更有效手段,其中减少了零件数量,并且相应地在薄膜加热器组件10的减小的热质量的情况下,增强了对加热腔室60的热传递。

57.在图6a中,与之前一样,加热元件20和温度传感器70(在此情况下同样为热敏电阻)彼此相邻地支撑在柔性电绝缘背衬膜30的粘合剂表面上。传感器头71定位在背衬膜上的加热区域22的空置拐角区22v中并且通过粘合剂与加热元件20相邻地固持在背衬膜30与热收缩件50之间。此示例与图3和图4的薄膜加热器10的不同之处在于,热收缩膜层50被直接施加到加热元件20和介电背衬膜30的表面上,以至少部分地将加热元件20和温度传感器头71包封在热收缩膜50与背衬膜30之间。热收缩膜50可以用粘合剂直接附接到加热器元件20的表面上,以将加热区域20包封在背衬膜30与热收缩件50之间。特别地,加热器轨道21在由柔性背衬膜30和热收缩件50形成的密封封套内被绝缘,而接触脚23保持露出以允许连接到电源。热敏电阻连接件72沿与接触脚23相似的方向背离背衬膜30向下延伸,以辅助在组装在装置内时与pcb连接。

58.热收缩件50大于背衬膜30和加热元件20,使得该热收缩件在两个正交方向51、52上延伸超过加热元件20预定距离。热收缩件50相对于加热元件20的这种对准允许加热区域20相对于加热腔室60的稍后对准。因此,在此阶段仔细控制热收缩件的这些延伸部分51、52的尺寸允许以简单的方式将加热器组件100附接到加热腔室60,提供精确的对准。热收缩件50在与接触脚23相反的方向上延伸超过加热区域20,以提供热收缩件50的对准区52。该对准区52可以与加热腔室60的顶部边缘对准,使得加热区域20被定位在从加热器轨道21的顶部边缘起沿着加热腔室的以下长度的位置,该长度对应于对准区的预定长度52。以此方式,可以将加热器元件20沿着加热腔室60设置在正确的位置。

59.热收缩件50还具有附接区51,该附接区在垂直于接触脚23的延伸方向的方向上延伸超过加热器轨道21和背衬膜30,以提供附接区51。附接区51的延伸方向可以被称为“包绕

方向”,因为热收缩件50的该部分允许其被包绕在管状加热腔室60上,并且随后热收缩以提供所需的紧密连接。类似地,在对准区52从加热元件20延伸的方向上与加热器脚23相反的方向可以被称为向上或对准方向,该方向对应于加热腔室60的长轴,指向顶部开口端。这些延伸距离51、52可以通过在附接到介电背衬膜30的表面之前或之后将热收缩件50切割成正确的尺寸来配置。

60.如图6a所示,热收缩件50优选地定位成使得背衬膜30的自由边缘区32露出。如图6b所展示的,该自由边缘区32折叠到热收缩膜50上,以密封背衬膜30的边缘和热收缩件50。特别地,由于自由边缘区32在表面上包括粘合剂,因此该自由边缘区可以用于折叠在热收缩件50上以密封该边缘区。这还可以用于以类似于图1所示的方式折叠在温度传感器头71上以将其固定在折叠处内,但是在此情况下,热收缩件60直接覆盖温度传感器,然后该自由边缘区折叠在覆盖传感器71的热收缩件60上。

61.在图6的方法中,下一步骤是在加热薄膜加热器组件10以使热收缩件收缩之前将两片粘合剂胶带35a、35b附接以将该组件在正确的位置附接到加热腔室60。粘性胶带35a、35b可以由多片聚酰亚胺粘合剂胶带提供,例如具有12.7微米的聚酰亚胺和12.7微米的硅粘合剂的0.5英寸聚酰亚胺胶带。粘合剂附接胶带35a、35b沿着热收缩件的每个边缘定位在包绕方向的末端。如图6c所示,然后可以通过将热收缩件50的顶部边缘53与加热腔室60的顶部边缘62对准来将薄膜加热器10附接到加热腔室60。假定对准区的距离52经过仔细选择,该对准步骤允许将加热区域22沿着加热腔室60放置在正确的位置。某些消耗品在沿着消耗品长度的特定位置会包含一定量的气溶胶产生物质,因此重要的是加热器腔室的正确部分被加热以有效地从消耗品中释放出蒸气。

62.首先,使用与热敏电阻70相邻的粘合剂胶带35a将薄膜加热器组件10附接到加热腔室。如上所述,加热腔室60在外表面上具有一个或多个凹口61,凹口提供了内部突出部,这些内部突出部有助于接纳在腔室60内的消耗品的定位和对其的热量传递。薄膜加热器组件10被定位和附接成使得温度传感器头71位于加热腔室60的外表面上的凹口61内。以此方式,温度传感器70提供加热腔室60的内部温度的更准确读数。

63.一旦用第一粘合剂胶带部分35a附接,薄膜加热器组件100然后就卷绕在加热腔室60上,其中热收缩件50的延伸的附接部分51沿周向包绕在腔室60上,以再次覆盖加热元件20,然后再通过第二片附接胶带35b进行附接,以提供图6d中所示的加热器腔室子组件100。由于附接区51的长度与加热区域22的长度(以及加热腔室60的周长)大致相同,因此附接部分51包绕一次以覆盖加热区域22,使得图6d中的已附接的加热器腔室组件100中的两个热收缩膜外层将加热器元件绝缘。附接区的尺寸可以确定为对加热元件20提供多于一次的额外覆盖。例如,附接区51可以延伸超过加热元件一定距离,该距离对应于加热腔室60的外周长的整数倍。

64.如在图6d中可以看到的,温度传感器连接件72和加热器脚23被定位成使得它们在此步骤之后对准,以便于连接到pcb并提供相互支撑。然后,加热已附接的加热器组件100以使热收缩件50收缩而紧贴在加热腔室60上。例如,组件100可以在约210℃的烤箱中加热十分钟以使膜50收缩,然而时间和温度可以针对其他类型的热收缩而调整。此过程允许在一个小烤箱中同时对大量单元进行热处理。这是唯一可以同时将薄膜加热器密封到加热腔室以及将背衬膜结合到热收缩件的唯一加热步骤。

65.最后,尽管不是必需的,但是可以在加热元件的外侧周围添加最终的介电膜层36,以完成加热器子组件。该最终的介电层可以是例如另外的粘合剂聚酰亚胺层,例如具有25微米聚酰亚胺和37微米硅粘合剂的1英寸聚酰亚胺胶带。该外部介电膜层36提供了另外的绝缘层,并且进一步确保了薄膜加热器10与加热腔室60的附接。背衬膜30、热收缩件50和最终的绝缘层36的厚度和/或材料可以选择成增强向加热腔室的热传递,例如将导热率较低的层(在该示例中即热收缩件50和绝缘层36)设置在加热元件的外部并且将导热率较高的层设置为背衬膜30。此示例的热敏电阻70仅通过薄背衬膜与加热腔室60分开,该薄背衬膜具有高导热性,从而允许获得腔室温度的准确读数。

66.如上文讨论的,使用露出的温度传感器(比如图4)(即,为密封在介电层之间)的一个优点在于,温度传感器头可以与加热腔室60直接接触,从而允许获得高准确度的温度读数。通过对上述方法进行某些添加,这些优点可以通过图6的热收缩方法提供的组装时间和精度方面的上述优点来实现。

67.在图7a中,与之前一样,加热元件20设置在柔性介电背衬膜30的粘合剂表面上。然而,此薄膜加热器10的不同之处在于,柔性介电背衬膜30包括通孔37a(热敏电阻传感器头71定位在该通孔上),以使热敏电阻70的温度感测头71穿过背衬膜30露出。如图7b所示,热敏电阻传感器头71定位在背衬膜30的空置区22v中的热敏电阻孔37a上,使得传感器头穿过背衬膜30从薄膜加热器的相反侧露出。由于薄膜加热器是与背衬膜直接接触地附接到加热腔室60,因此热敏电阻孔37a允许热敏电阻传感器头71与加热腔室60直接接触。

68.与图6的薄膜加热器子组件10一样,接着,将热收缩件50直接附接至加热元件20的表面和背衬膜30的粘合剂支撑表面,以围成由加热器轨道21连同温度传感器头71和一部分连接件72形成的加热区域22,如图7c和图7d所示。接着,如图6c所示,可以将图7d的薄膜加热器组件10直接附接至加热腔室60。因此,设置热敏电阻孔允许热收缩方法用于密封加热器元件20和热敏电阻71并且用作将薄膜加热器附接至腔室的手段,还允许热敏电阻传感器头71通过热敏电阻孔37a与加热腔室60直接接触。

69.从图7a和图7b清楚可见,在此示例中,柔性介电背衬膜30另外包括呈接片38形式的可折叠部分38,该可折叠部分由在背衬膜中的两个切口形成,从而允许接片38自身折叠到空置区22v中,热敏电阻70被定位在该空置区中。在该示例中,接片38在沿着自由边缘区32的中间位置处,但是它也可以同样地由一个切口形成,以提供自由边缘区的底部部分,该底部部分在定位时可以折叠在热敏电阻20上。在该示例中,接片38包括热敏电阻孔37b,该热敏电阻孔与设置在柔性介电背衬膜30的由加热轨道21的形状形成的空置区22v中的热敏电阻孔37a对准。热敏电阻孔37b不是必需的,并且接片38可以是并不包含孔的不间断的表面部分,使得该接片折叠在热敏电阻上,仅通过热敏电阻孔37a可见热敏电阻。在一些示例中,热敏电阻孔37b还可以用于对准,如下文进一步讨论的。然后将背衬膜接片38折叠在热敏电阻70上,使得热敏电阻孔37b与热敏电阻孔37a对准、并且经由设置在背衬膜30的附接表面上的硅粘合剂来附接。以此方式,将热敏电阻附接到背衬膜,其中传感器头71附接在背衬膜30与背衬膜的已折叠接片38之间,该接片被胶合就位,热敏电阻连接72沿与加热器接触脚23的方向大致对应的方向延伸。该过程用于在将热收缩件50与薄膜加热器10对准并附接之前首先将热敏电阻70附接就位。

70.图7的薄膜加热器子组件10还具有多个额外的特征,用于将加热元件20和热敏电

阻70相对于加热腔室60精确地且可重复地对准。特别地,可以在背衬膜30与热收缩件50两者中设置一系列对准孔34、54,这些对准孔可以用于背衬膜30和热收缩件50的相对对准。背衬膜30设置有若干个对准孔34a、34b、34c、34d、37b,这些对准孔在背衬膜中定位成围绕加热元件20设置。特别地,沿着背衬膜30的顶部边缘设置了两个对准孔34a、34b,以便当加热元件20被附接到背衬膜30时定位在该加热元件上方。两个另外的对准孔34c、34d设置在加热元件20的加热区域22的下方。在一些示例中,热敏电阻孔37b也可以用作对准孔。热收缩膜50具有多个对准孔54,这些对准孔在相对位置上与背衬膜30的那些对准孔34相对应。对准孔34、54被布置为使得当背衬膜30的孔与热收缩件50的对准孔54开始对准时,热收缩件50相对于薄膜加热器10精确地定位在正确的位置,使得热收缩件50延伸超过加热区域22正确的长度51、52,以在附接时允许加热元件20相对于加热腔室60精确对准。

71.然后,可以使用定位夹具来将热收缩件50相对于薄膜加热器10对准,如图7c所示。定位夹具可以包括具有突出对准销81的支撑表面82,这些对准销在其相对位移方面对应于背衬膜30和热收缩件50上的对准孔34、54的位置。通过首先将薄膜加热器(包括附接至背衬膜30的加热元件20)、然后将热收缩膜50定位在对准夹具80的表面上,使得对准销81延伸穿过背衬膜对准孔34,来将热收缩件50相对于加热元件20和背衬膜30精确对准。特别地,当背衬膜33中的对准孔34和热收缩件中的对准孔54对准时,热收缩件50在与接触脚相反的方向上延伸超过加热元件20,以提供对准部分52的特定预定长度和包绕部分51的特定预定延伸长度。

72.一旦热收缩件50正确定位,则如图7d所示,背衬膜30的通过热收缩件50的定位而被留空的其余边缘区32折叠在热收缩件的顶部上,以密封背衬膜30的该边缘和热收缩件50层,如上所述。然后,如以上参考图6c至图6d所述,图7d所示的组装好的薄膜加热器子组件100可以附接到加热腔室60。薄膜加热器子组件100包绕在腔室60上可以如图2e所示手工地进行,或者同样可以通过使加热腔室60相对于薄膜加热器旋转的装置以自动过程执行,以便固定就位。如上所述,薄膜加热器组件10通过加热以使热收缩件50收缩从而将加热器紧靠加热腔室60的外表面固定来密封到加热腔室60。

73.一旦薄膜加热器子组件10附接至加热腔室60,就可以通过将热敏电阻连接件72和经加热的接触脚23连接至pcb和电源来将所得的加热器腔室子组件100用于加热装置、比如气溶胶产生装置中。本发明的并入了薄膜加热器10和加热器组件100的气溶胶产生装置与已知装置相比在性能方面具有显著优势。特别地,由于温度传感器70被定位成紧密靠近加热元件20和加热腔室60,因此可以以增大的精度来测量加热温度。进而这允许对装置的加热温度的更精确控制,这在必须维持特定的加热温度以提供有效的气溶胶产生而不灼烧气溶胶产生物质或超过装置部件的工作温度范围的受控温度气溶胶产生装置的背景下是特别有利的。根据本发明的加热器组件还更易于组装、需要更少的零件,并且由于温度传感器并入薄膜加热器内而确保温度传感器在装置的整个寿命期间被维持在正确位置处。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。