1.本实用新型涉及空调技术领域,具体而言,涉及一种干式加湿装置及空调器。

背景技术:

2.在带有干式吸湿材料的空调机中,干式吸湿材料一般设置在送风机的上游或者下游位置,构成吸附风道或者脱附风道。按照上述方法,由于部件安装在风道的长度方向,因此机身的长度尺寸需要加长。例如当吸湿部件设置于挂机的内机中时,需要延长长度方向的产品尺寸,给安装作业造成条件制约。

技术实现要素:

3.本实用新型解决的问题是如何改善现有技术中干式加湿装置体积大的技术问题。

4.为解决上述问题,本实用新型提供一种干式加湿装置,包括壳体、风机、加湿带和加热装置;

5.所述风机设置于所述壳体内,且所述壳体内形成围绕所述风机设置的进风风道、出风风道和冷却风道;所述壳体上还开设有与所述进风风道连通的进风口以及与所述出风风道连通的出风口;

6.所述加湿带可转动地设置于所述壳体内部,且所述加湿带围绕所述风机设置,以使所述加湿带穿过所述进风风道、所述出风风道和所述冷却风道;所述加湿带用于在经过所述出风风道时吸收气流中的水分;

7.所述加热装置设置于所述进风风道且位于所述加湿带和所述风机之间。

8.本实用新型提供的干式加湿装置相对于现有技术的有益效果包括:

9.该干式加湿装置中,加湿带可以围绕风机转动,且在加湿带围绕风机转动的过程中,依次经过进风风道、冷却风道和出风风道;在风机运行的情况下,进入出风风道的加湿带可以吸收气流中的水分;进入进风风道的加湿带可以在被加热装置加热的气流作用下蒸发出水分,从而使得蒸发出的水分随着气流从进风口导出,以对指定区域进行加湿;进入冷却风道的加湿带则被气流冷却,以方便在出风风道中吸收水分。由于将加湿带围绕风机设置,同时将进风风道、出风风道和冷却风道均围绕风机设置,由此使得通过一个风机便能完成加湿功能,减少了干式加湿装置的零件,从而降低了干式加湿装置的体积,可以达到改善现有技术中干式加湿装置体积大的技术问题。

10.可选地,所述壳体包括主体、第一隔板、第二隔板和第三隔板;所述风机设置在所述主体内部;所述第一隔板、所述第二隔板和所述第三隔板间隔地设置在所述主体内部;且所述第一隔板、所述第二隔板和所述第三隔板围绕所述风机设置;

11.所述第一隔板和所述第二隔板之间形成所述进风风道;

12.所述第二隔板和所述第三隔板之间形成所述冷却风道;

13.所述第一隔板远离所述进风风道的一侧与所述第三隔板远离所述冷却风道的一侧共同形成所述出风风道。

14.通过隔板直接形成进风风道、出风风道和冷却风道,可以简化干式加湿装置的结构,降低制作成本,并且易于实现干式加湿的功能。

15.可选地,所述第一隔板、所述第二隔板和所述第三隔板上均开设有导向槽;所述加湿带可活动地设置于所述导向槽内部,以使所述加湿带穿过所述进风风道、所述出风风道和所述冷却风道。

16.将加湿带穿过导向槽设置,可以确保加湿带在转动的过程中经过进风风道、出风风道和冷却风道;与此同时,还能通过导向槽向加湿带提供定位作用,确保加湿带在干式加湿装置中稳定地转动。

17.为了方便导出冷却风道中的气流,可选地,所述第一隔板远离所述风机的一端连接于所述主体的内周壁;所述第二隔板远离所述风机的一端连接于所述主体的周壁;所述第三隔板远离所述风机的一端与所述主体的周壁形成间隙;所述冷却风道和所述出风风道通过所述间隙连通。

18.可选地,所述第一隔板和所述第二隔板之间形成第一夹角,所述第二隔板和所述第二隔板之间形成第二夹角;所述第一夹角的角度大于所述第二夹角的角度。

19.可选地,所述第一夹角小于或等于90

°

,所述第二夹角为锐角。

20.通过上述设置方式,可以使得出风风道的面积较大,从而可以使得加湿带在出风风道中充分地吸收水分,可以提高干式加湿装置的加湿能力。

21.可选地,所述加湿带包括多个加湿块和多个柔性连接部,多个所述加湿块用于在经过所述出风风道时吸收气流中的水分;

22.任意两个相邻的所述加湿块通过柔性连接部连接,使得多个所述加湿块围成环形以环绕所述风机。

23.可选地,所述加湿块由沸石、硅胶或者高分子吸附剂制成。

24.可选地,所述进风口和所述出风口开设于所述壳体上相对设置的两个侧面。

25.一种空调器,包括干式加湿装置。所述干式加湿装置包括壳体、风机、加湿带和加热装置;

26.所述风机设置于所述壳体内,且所述壳体内形成围绕所述风机设置的进风风道、出风风道和冷却风道;所述壳体上还开设有与所述进风风道连通的进风口以及与所述出风风道连通的出风口;

27.所述加湿带可转动地设置于所述壳体内部,且所述加湿带围绕所述风机设置,以使所述加湿带穿过所述进风风道、所述出风风道和所述冷却风道;所述加湿带用于在经过所述出风风道时吸收气流中的水分;

28.所述加热装置设置于所述进风风道且位于所述加湿带和所述风机之间。

29.本实用新型提供的空调器采用了上述的干式加湿装置,且该空调器相对于现有技术的有益效果与上述提供的干式加湿装置相对于现有技术的有益效果相同,在此不再赘述。

附图说明

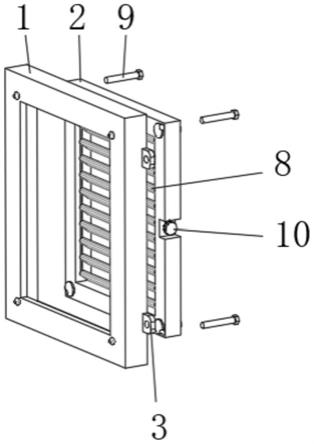

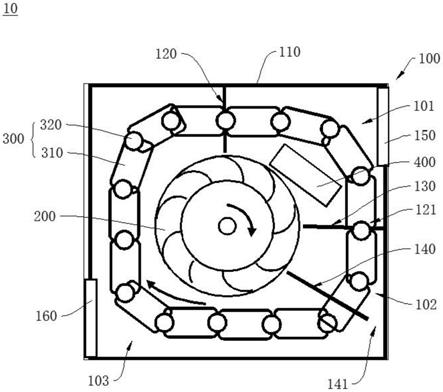

30.图1为本技术实施例中提供的干式加湿装置的结构示意图。

31.附图标记说明:

32.10-干式加湿装置;100-壳体;101-进风风道;102-出风风道;103-冷却风道;110-主体;120-第一隔板;121-导向槽;130-第二隔板;140-第三隔板;141-间隙;150-进风口;160-出风口;200-风机;300-加湿带;310-加湿块;320-柔性连接部;400-加热装置。

具体实施方式

33.为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施例做详细的说明。

34.随着科技的发展,空调器作用调节空气质量的电器,已经进入至大多数用户的生活中。但是,在生活质量的不断提高,对于空调器的要求也是不断地增高。为了进一步强化空调器的空气调节能力,大多数空调都配备了加湿的功能。

35.在一些空调器中,需要在空调器中额外补充水分,以对指定区域进行加湿,由此便需要用户进行水分的补充,由此给用户造成了困扰。基于此,提出了干式加湿装置,在不需要额外加水的情况下,便能向指定区域提供加湿的功能。

36.而现有的干式加湿装置通常尺寸较大,由此增大了空调器的体积,导致了不仅导致空调器的制作成本增加,还影响了空调器的运输和安装,对用户同样造成了极大的不便。

37.为了改善上述技术问题,即,为了改善现有技术中干式加湿装置的体积较大的技术问题,提供了本技术的干式加湿装置10及采用了该干式加湿装置10的空调器(图未示)。

38.需要说明的是,空调器包括空调内机和空调外机。空调内机安装在指定区域,且空调内机可以向指定区域提供空气调节作用,从而改善指定区域中的空气质量,提高指定区域内部的用户的舒适度。空调外机则设置在指定区域以外的区域,且空调内机和空调外机连接,以方便制冷剂在空调内机和空调外机之间循环。其中,本技术提供的干式加湿装置10可以设置在空调内机上,也可以设置在空调外机上。当干式加湿装置10设置在空调内机上时,干式加湿装置10可以直接向指定区域导入用于加湿的气流,从而对指定区域进行加湿;当干式加湿装置10设置在空调外机上时,干式加湿装置10可以通过管道将气流导入至指定区域,从而向指定区域提供加湿作用。

39.在本技术的实施例中,请参阅图1,干式加湿装置10包括壳体100、风机200、加湿带300和加热装置400。其中,风机200设置于壳体100内,且壳体100内形成围绕风机200设置的进风风道101、出风风道102和冷却风道103,当风机200在运行的情况下,风机200可以同时向进风风道101、出风风道102和冷却风道103中导入气流。另外,壳体100上还开设有与进风风道101连通的进风口150以及与出风风道102连通的出风口160;换言之,风机200导入至进风风道101的气流从进风口150导出,风机200导入出风风道102的气流则从出风口160导出。值得说明的是,进风口150接入指定区域,以向指定区域中导入用于加湿的气流;出风口160接入指定区域以外的空间,以将经过出风风道102的气流导出至指定区域以外的空间。加湿带300可转动地设置于壳体100内部,且加湿带300围绕风机200设置,以使加湿带300穿过进风风道101、出风风道102和冷却风道103;即,在加湿带300围绕风机200转动的过程汇总,加湿带300穿梭于进风风道101、出风风道102和冷却风道103之间。并且,加湿带300用于在经过出风风道102时吸收气流中的水分;加热装置400设置于进风风道101且位于加湿带300和风机200之间。

40.可选地,进风口150和出风口160开设于壳体100上相对设置的两个侧面。将进风口

150和出风口160分别设置在壳体100上相对设置的两个侧面,可以方便进风风道101中的气流直接从进风口150导出,且方便出风风道102中的气流从出风口160导出。并且,在干式加湿装置10设置在空调外机上的情况下,进风口150和出风口160分别设置在壳体100相对设置的侧面,还能方便管道的设置,以方便管道连接进风口150和出风口160。应当理解,进风口150和出风口160的设置位置可以依据干式加湿装置10的实际安装情况进行设计。

41.需要说明的是,其中,加湿带300围成环形,且使得部分加湿带300位于进风风道101中,部分加湿带300位于出风风道102中,部分加湿带300位于冷却风道103中。在加湿带300围绕风机200转动的过程中,加湿带300循环地穿梭于进风风道101、出风风道102和冷却风道103中。

42.其中,风机200从指定区域以外的空间吸入气流,然后将气流导入至进风风道101、出风风道102和冷却风道103。进入出风风道102的气流在经过加湿带300的情况下,加湿带300可以吸收气流中的水分,且携带水分转入至进风风道101。进入至进风风道101的加湿带300,由被加热装置400加热后的气流穿过,与此同时,加热后的气流蒸发加热带上的水分,使得水分混入气流中,且随着气流从进风口150导入至指定区域,由此便能向指定区域提供加湿作用。由于经过加热气流的穿过,使得经过进风风道101的加湿带300呈高温状态,而呈高温状态的加湿带300进入至冷却通道,有经过冷却风道103的气流对加湿带300进行降温,以使得加湿带300在穿过冷却风道103而进入至出风风道102之后,可以方便加湿带300进行水分的吸收。由此,便能向指定区域进行加湿。

43.以上所述,该干式加湿装置10中,加湿带300可以围绕风机200转动,且在加湿带300围绕风机200转动的过程中,依次经过进风风道101、冷却风道103和出风风道102;在风机200运行的情况下,进入出风风道102的加湿带300可以吸收气流中的水分;进入进风风道101的加湿带300可以在被加热装置400加热的气流作用下蒸发出水分,从而使得蒸发出的水分随着气流从进风口150导出,以对指定区域进行加湿;进入冷却风道103的加湿带300则被气流冷却,以方便在出风风道102中吸收水分。由于将加湿带300围绕风机200设置,同时将进风风道101、出风风道102和冷却风道103均围绕风机200设置,由此使得通过一个风机200便能完成加湿功能,减少了干式加湿装置10的零件,从而降低了干式加湿装置10的体积,可以达到改善现有技术中干式加湿装置10体积大的技术问题。

44.可选地,在本技术的一些实施例中,壳体100包括主体110、第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140。主体110内部设置有容置空间,以容纳风机200、第一隔板120、第二隔板130、第三隔板140、加湿带300和加热装置400。风机200设置在主体110内部。第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140间隔地设置在主体110内部;且第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140围绕风机200设置。其中,第一隔板120和第二隔板130之间形成进风风道101;第二隔板130和第三隔板140之间形成冷却风道103;第一隔板120远离进风风道101的一侧与第三隔板140远离冷却风道103的一侧共同形成出风风道102。

45.通过第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140的设置,可以通过第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140将风机200导出的气流分隔为三个部分,三个部分的气流分别进入至进风风道101、出风风道102和冷却风道103,以避免三个风道之间的气流相互影响。另外,还能通过第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140向气流提供导向作用,以方便气流的流动。并且,由于通过第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140进行分隔风道的情况下,

第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140占用的空间较小,可以将风机200形成的气流充分地利用,提高加湿的效果。

46.应当理解,在本技术的另一些实施例中,也可以采用其他的方式形成进风风道101、出风风道102以及冷却风道103。例如,在壳体100内部设置三个通道管,三个通道管的内部通道则分别形成进风风道101、出风风道102和冷却风道103。又例如,将壳体100设置为三个,三个壳体100的内部分别形成进风风道101、出风风道102和冷却风道103等。

47.为了方便加湿带300的设置,在本技术的一些实施例中,第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140上均开设有导向槽121。加湿带300可活动地设置于导向槽121内部,以使加湿带300穿过进风风道101、出风风道102和冷却风道103。在加湿带300围绕风机200转动的过程中,加湿带300穿梭于导向槽121中。该导向槽121可以向加湿带300提供导向的作用,以方便加湿带300围绕风机200转动,当然,该导向槽121还可以向加湿带300提供限位的作用,以防止加湿带300的位置偏移,提高加湿带300的稳定性。

48.应当理解,在本技术的另一些实施例中,加湿带300的设置也可以采用其他的方式,例如,将第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140均拆分为两个板件,两个板件间隔设置,以使得加湿带300可以穿过两个板件之间的缝隙,从而向加湿带300提供导向作用和限位作用。又例如,将加湿带300设置在第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140三者与风机200之间,换言之,加湿带300围绕风机200设置,第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140围绕加湿带300布置。还例如,将加湿带300设置在第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140三者远离风机200的一端,换压之,第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140围绕风机200布置,加湿带300则围绕第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140设置等。

49.需要说明的是,导向槽121的设置,还可以使得第一隔板120、第二隔板130和第三隔板140向加湿带300提供支撑作用,从而使得加湿带300可以围成环形,以环绕风机200设置,由此可以减少张紧加湿带300的张紧装置的数量,从而降低干式加湿装置10的制作成本。

50.可选地,在本技术的一些实施例中,第一隔板120远离风机200的一端连接于主体110的内周壁;第二隔板130远离风机200的一端连接于主体110的周壁;第三隔板140远离风机200的一端与主体110的周壁形成间隙141;冷却风道103和出风风道102通过间隙141连通。由此使得进风风道101与出风风道102通过第一隔板120分隔开,防止进风风道101和出风风道102之间的气流相互影响,可以确保进行有效地加湿。而通过间隙141连通冷却通道和出风风道102,可以将冷却风道103的气流导入至出风风道102,从而一并排出至指定区域以外的空间,可以节省另外设置导出冷却风道103中的气流的导管的成本,进而可以达到降低成本的目的。

51.当然,也可以通过其他方式连通出风风道102和冷却风道103,例如,在第三隔板140上开设连通出风风道102和冷却风道103的通孔等。

52.另外,在本技术的一些实施例中,第一隔板120和第二隔板130之间形成第一夹角,第二隔板130和第二隔板130之间形成第二夹角;第一夹角的角度大于第二夹角的角度。为了确保能有效的蒸发出加湿带300中的水分,从而提升加湿的效果,需要将进风风道101的空间体积设计地足够大,而由于加湿带300的冷却速度较快,因此对于冷却风道103的空间要求不高。基于此,将第一夹角的角度设计为大于第二夹角的角度,使得进风风道101的空

间体积大于冷却风道103的空间体积。

53.可选地,第一夹角小于或等于90

°

,第二夹角为锐角。可选地,第一夹角的角度可以取值为45

°

、50

°

、55

°

、60

°

、65

°

、70

°

、75

°

、80

°

、85

°

或者90

°

等。另外,第二夹角的角度可以取值为30

°

、35

°

、40

°

、45

°

、50

°

、55

°

或者60

°

等。通过上述设置方式,可以使得出风风道102的空间体积较大,从而可以使得加湿带300在出风风道102中充分地吸收水分,可以提高干式加湿装置10的加湿能力。应当理解,在本技术的另一些实施例中,第一夹角的设置和第二夹角的设置可以依据实际情况进行调整。

54.加湿带300包括多个加湿块310和多个柔性连接部320,柔性连接部320为软体材料,其可以轻易的弯曲从而使得加湿带300整体呈带状。多个加湿块310用于在经过出风风道102时吸收气流中的水分。任意两个相邻的加湿块310通过柔性连接部320连接,使得多个加湿块310围成环形以环绕风机200。

55.为了方便加湿带300的驱动,在本技术的一些实施例中,加湿带300的驱动方式可以是:采用带传动方式驱动,换言之,在壳体100内部设置有多个带轮,加湿带300绕设在多个带轮上,从而通过带轮的驱动作用,使得加湿带300围绕风机200设置。或者,采用链传动方式驱动,换言之,在壳体100内部设置有多个链轮,加湿带300的内侧设置有与链轮适配的齿状结构,由此可以通过链轮带动加湿带300围绕风机200设置。

56.当然,为了使得加湿带300能围绕风机200设置,多个带轮或者多个链轮需要设置在壳体100内部空间的外缘,由此向加湿带300提供支撑作用,从而使得加湿带300围绕风机200设置。

57.可选地,在本技术的实施例中,加湿块310由沸石、硅胶或者高分子吸附剂制成。

58.综上所述,本技术实施例中提供的干式加湿装置10及空调器中,加湿带300可以围绕风机200转动,且在加湿带300围绕风机200转动的过程中,依次经过进风风道101、冷却风道103和出风风道102;在风机200运行的情况下,进入出风风道102的加湿带300可以吸收气流中的水分;进入进风风道101的加湿带300可以在被加热装置400加热的气流作用下蒸发出水分,从而使得蒸发出的水分随着气流从进风口150导出,以对指定区域进行加湿;进入冷却风道103的加湿带300则被气流冷却,以方便在出风风道102中吸收水分。由于将加湿带300围绕风机200设置,同时将进风风道101、出风风道102和冷却风道103均围绕风机200设置,由此使得通过一个风机200便能完成加湿功能,减少了干式加湿装置10的零件,从而降低了干式加湿装置10的体积,可以达到改善现有技术中干式加湿装置10体积大的技术问题。

59.虽然本实用新型披露如上,但本实用新型并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本实用新型的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。