1.本发明涉及油气田开发地质领域,具体涉及一种低渗透砂岩油藏油水分布新模型构建方法。

背景技术:

2.我国目前探明的油藏中绝大多数分布于中、新生代陆相沉积盆地的碎屑岩储层中。勘探实践证实陆相沉积盆地具有良好的成烃、成藏条件,能够形成大量的石油和天然气;低渗透砂岩油藏是我国陆相碎屑含油盆地重要的油气藏类别,同时,随着勘探开发程度的深入及石油勘探开发工艺技术水平的不断进步与提高,低渗透砂岩油藏的发现和投入开发的份额不断增加,原认为没有经济价值的低渗透砂岩油藏,经过储层改造、有效能量补给等技术措施均能获得较好的经济效益,使得低渗透砂岩油藏的储量、产量大幅度增加;因此,低渗透砂岩油藏油水分布的再认识与提升及由此挖掘蕴藏其中的开发潜力等将具有十分重要意义与价值。

3.因油气的密度低于水的密度,因此传统认知的油藏油水分布的模式为油气分布于圈闭内的高部位、水分布于油气底界的圈闭低部位。但勘探开发实践表明在低渗透砂岩油藏中,其油水分布特征更加复杂,传统的油气分布模式无法解决实际含水高低与构造位置不一致的“油水关系矛盾”。因此,需要提供一种更为科学、更准确的低渗透砂岩岩性油藏油水分布模型。

技术实现要素:

4.本发明的目的是针对传统油气分布模式无法解决实际含水高低与构造位置不一致的“油水关系矛盾”的问题,提供了一种低渗透砂岩岩性油藏油水分布新模型构建方法,构建了低渗透砂岩岩性油藏常压浮力成藏模式下油水分布新模型,为油气勘探与滚动勘探提供重要理论支撑。

5.为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

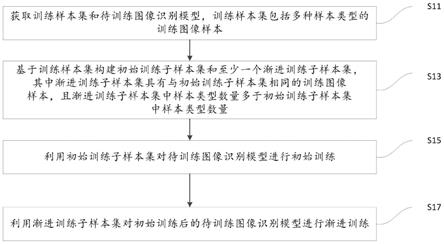

6.本发明提供一种低渗透砂岩岩性油藏油水分布新模型构建方法,其包括以下步骤:

7.s1、确立目标油藏它源型浮力成藏模式的宏观层段;

8.s2、分析确立成藏宏观层段储层的沉积相类型与相带特征;

9.s3、沉积及构造与成藏研究的基础上确立目标油藏含油有效范围;

10.s4、确立油藏各储层渗透率的展布特征;

11.s5、以储层渗透率展布特征与相关行业标准为基础划分油藏储层渗透率分区;

12.s6、按油藏储层渗透率分区结果,确定油藏是否含有油水环带优势发育区。

13.本发明还提供以上所述方法构建的低渗透砂岩岩性油藏油水分布模型。

14.所述低渗透砂岩岩性油藏油水分布模型包括泥岩区、干层区、油水环带优势发育区、油层、油水过渡带和水层。

15.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

16.1)本发明科学地地解决了油气藏初期含水特征的认知问题,本发明合理地解决了实际油气勘探开发中各类油藏初期不同程度自然含水的成因问题,尤其是常遇到的典型的浅层常压成藏模式下的低渗透砂岩岩性油藏初期自然含水高低与构造位置不一致的“油水关系矛盾”—这一普遍认知错误的问题。

17.2)本发明为油气勘探与滚动勘探提供重要理论支撑并拓展勘探领域,据现有石油地质学教科书理论,国内油气勘探领域通常认为同一圈闭其油水关系为“油高水低”,因此圈闭高部位井高含水则意味着该类圈闭无进一步勘探与滚动勘探的价值。

18.但基于该新模型,即使圈闭高部位井高含水并不意味着该类圈闭无进一步勘探与滚动勘探的价值。其关键在于该类圈闭高部位井高含水是否为物性差致含油饱和度低而含可动水所决定;若为物性差所致则该类圈闭仍具有进一步向低部位勘探与滚动勘探的价值,即按此新模式该类圈闭的中低部位仍存在纯油区的可能;同时,因圈闭储层物性的平面分布一般较为复杂,同一圈闭内纯油区与非纯油区(位置均高于低部位油水边界区)呈“交错连遍分布”等等复杂特征,更彰显出其中蕴藏的勘探潜力。

19.由此,该新模型可为区带油气勘探与老区滚动勘探提供重要理论支撑并据实有效拓展勘探领域,其现实意义与价值十分突出。

20.3)为低渗透砂岩岩性油藏务实高效井网部署提供依据,依据常规的“原低渗透砂岩岩性油藏油水分布模式图”及实际含水高低与构造位置不一致的“油水关系矛盾”的认知状况难以科学务实地部署该类油藏开发井网与指标预测等等;如常规模式与井网部署思路总是以纯油区为布井依据等等。

21.4)提升工艺压裂设计水平与实际应用效果,为务实提升该类油藏的开发效果与经济效益,压裂改造该类油藏是现实中通用与有效的技术手段;显然,针对油藏特征(如油水分布特征)才可能提升压裂的设计水平与实际改造效果;如该新模型下,低部位与高部位的水体性质(大小与强弱等)及其开发动态特征的差异性等是显著的,油层压裂改造设计应充分体现出油藏差异性的特征等等,才能发挥出压裂改造油层的针对性与实效性。

22.5)科学合理提升油藏动态分析与管理水平,含边水与否的低渗透砂岩岩性油藏初期含水特征、后期含水变化规律等受原始油水分布特征、注入水及油层构造与物性等等综合因素的影响与控制,因此,初始油藏特征的认知对于提升油藏动态分析水平、提高油藏开发效果与效益其意义是显然的。

附图说明

23.构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。

24.图1为传统岩性油藏油水分布模型图;

25.图2为本发明所述低渗砂岩岩性油藏油水分布新模型分布图。

具体实施方式

26.应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本发明提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属技术领域的普通技术人员通常

理解的相同含义。

27.需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本发明的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作和/或它们的组合。

28.图1为传统岩性油藏油水分布模型图,含油盆地勘探开发实践表明,该传统油水分布模式并不完善,尤其是在低渗透砂岩岩性油藏中,其油水分布特征并非传统模式那样简单;同时,实践中存在诸如含水高低与构造位置矛盾并难以合理解释的现实问题等等。

29.发明人通过对油气成藏动力、阻力及两者的作用结果深入分析,认为油气藏孔喉分布的复杂性与差异性是决定圈闭含油气丰度高低的地质基础条件。储层孔渗分布特征表明,圈闭储层的不同部位孔渗大小各异、分布特征异常复杂,由此毛细管力大小各异,即油气成藏的阻力因储层类型、圈闭部位的不同等呈复杂的差异关系,尤其是陆相碎屑岩含油盆地的油气藏。

30.其次,油气成藏的动力类型是决定圈闭含油气丰度高低的直接条件

31.按照石油地质学油气成藏理论与观点,成藏前圈闭含水饱和度100%,成藏期油气在成藏动力作用下克服储层毛细管阻力运移其中而形成油气藏;在动力大于阻力才能成藏的条件下,若成藏动力足够大以致于能够有效克服储层可动水(储层束缚水以外的水)空间对应的最大毛细管阻力时,则油藏可动空间100%充满油气、含油气饱和度达到最大值;若成藏动力未达到有效克服储层可动水空间对应的最大毛细管阻力时,则油藏含油气饱和度达不到最大值,表现为部分可动空间仍为成藏前的可动水分布。

32.成藏动力按照国外油气成藏模式(所谓“封存箱理论”),若含油气盆地目的层与烃源层共生共体则为“自源型生储盖系统”,对应成藏模式为高压成藏动力系统,其油藏的含油饱和度较高、成藏的物性下限较低等;若含油气盆地目的层为非油源层的浅层则为“它源型生储盖系统”,对应常压浮力成藏动力系统,其油藏的含油饱和度较低、成藏的物性下限较高等。

33.所谓成藏模式一般是指圈闭地质要素的空间匹配关系、油气运聚的时序匹配关系、成藏动力类型、运聚的优势方向与优势路径等等方面要素的有序构成有机系统的概括表达;基于我国东部及胜利油区油气成藏系统特征并参考国外所谓“封存箱理论”模式,其成藏模式发明人称之为“二元模式”,即高压区模式与常压区模式,亦即烃源岩层段因有机质成烃转化等多因素作用形成的高压区(与欠压实沉积的封存箱等类同)的成藏模式及浅层常压区(也可谓封存箱之外)的成藏模式,两者形成油藏的对应特征各异。

34.基于此,本发明提供了提供一种低渗透砂岩岩性油藏油水分布新模型构建方法,其包括以下步骤:

35.s1、确立目标油藏它源型浮力成藏模式的宏观层段;

36.s2、分析确立成藏宏观层段储层的沉积相类型与相带特征;

37.s3、沉积及构造与成藏研究的基础上确立目标油藏含油有效范围;

38.s4、确立油藏各储层渗透率的展布特征;

39.s5、以储层渗透率展布特征与相关行业标准为基础划分油藏储层渗透率分区;

40.s6、按油藏储层渗透率分区结果,确定油藏是否含有油水环带优势发育区。

41.进一步地,在步骤s1中,以目标油藏区域油气成藏模式为基础,根据区域基础资料确定宏观层段。

42.进一步地,在步骤s3中,将地质分析与物探手段结合,分析研究具体砂体展布规律的基础上确立是否存在有效圈闭与范围,进而结合构造特征、成藏规律与油气显示等,对有效圈闭含油的可能性进行综合评价,确立目标油藏含油有效范围。

43.进一步地,在步骤s4中,以实钻井物性分析资料为基础,结合测井资料通过点面结合与插值等方法,实现目标油藏各储层渗流能力平面、层间的定量表征与描述。

44.进一步地,在步骤s5中,渗透率大于500毫达西为高渗区,渗透率50~500毫达西为中渗区,渗透率10~50毫达西为低渗区,渗透率小于10毫达西为特低渗区,以此为标准划分油藏储层渗透率分区。

45.进一步地,在步骤s6中,将油藏渗透率分区的低渗区~特低渗区之间的范围为油藏内部油水同层的优势区,若目标油藏含有所述优势区,表明该目标油藏油水分布复杂,即在实际油水边界面以上区域的内部与边侧部位存在油水同层区;显然,沿低渗透砂岩岩性圈闭油藏上倾方向的边侧区是油水同层区的优势环带发育带。

46.本发明还提供以上所述方法构建的低渗透砂岩岩性油藏油水分布新模型。

47.如图2所述低渗透砂岩岩性油藏油水分布新模型包括泥岩区、干层区、油水同层(即油水环带优势发育区)、油层、油水过渡带和水层。

48.为了使得本领域技术人员能够更加清楚地了解本发明的技术方案,以下将结合具体的实施例详细说明本发明的技术方案。

49.实施例1

50.一种低渗透砂岩岩性油藏油水分布新模型构建方法,其包括以下步骤:

51.s1、确立目标油藏它源型浮力成藏模式的宏观层段;以目标油藏区域油气成藏模式为基础,根据区域基础资料确定宏观层段。如我国东部渤海湾含油盆地,其主要大范围发育的烃源岩层段为沙四上~沙三下,其次局部为沙一段,故烃源岩层之上覆层段即为“它源型浮力成藏的宏观层段”。

52.s2、分析确立成藏宏观层段储层的沉积相类型与相带特征;

53.s3、沉积及构造与成藏研究的基础上确立目标油藏含油有效范围;将地质分析与物探手段结合,分析研究具体砂体展布规律的基础上确立是否存在有效圈闭与范围,进而结合构造特征、成藏规律与油气显示等,对有效圈闭含油的可能性进行综合评价,确立目标油藏含油有效范围。

54.s4、确立油藏各储层渗透率的展布特征:以实钻井物性分析资料为基础,结合测井资料通过点面结合与插值等方法,实现目标油藏各储层渗流能力平面、层间的定量表征与描述。

55.s5、以储层渗透率展布特征与相关行业标准为基础划分油藏储层渗透率分区;

56.渗透率大于500毫达西为高渗区,渗透率50~500毫达西为中渗区,渗透率10~50毫达西为低渗区,渗透率小于10毫达西为特低渗区,以此为标准划分油藏储层渗透率分区。

57.s6、按油藏储层渗透率分区结果,确定油藏是否含有油水环带优势发育区:将油藏渗透率分区的低渗区~特低渗区之间的范围为油藏内部油水同层的优势区;若目标油藏含有所述优势区,表明该目标油藏油水分布复杂,即在实际油水边界面以上区域的内部与边

侧部位存在油水同层区;显然,沿低渗透砂岩岩性圈闭油藏上倾方向的边侧区是油水同层区的优势环带发育带。

58.实施例2

59.滨425-斜82井原沙二段因电阻低测井解释为6m厚的含油水层;利用实施例1所述方法构建所述油藏油水分布模型,动静结合综合分析该井层后,原含油水层6m提升为油层6m,即属于油藏中因物性差而含有一定可动水的油层(油水同层),其附近滨425-斜90井低于该井1m而投产含水为35%左右,另比滨425-斜82井低80余米的梁203油藏(滨425-斜82井、滨425-斜90井均属该油藏较高部位)中的梁203-6井及其多口水平井投产为纯油不含水或含水低于5%等;即该典型例证进一步实证新模型“低渗砂岩岩性油藏沿高部位边侧部位一般发育一环带油水同层带”的创新认识是科学正确的,由此扩大了老区沙二段的含油面积与储量等。

60.实施例3

61.利用实施例1所述方法构建所述油藏油水分布模型,根据所述模型特征结合该区大断层控沉与控藏的认识成果等,提出沿大断层下降盘的滨425-斜82井向西进一步滚动勘探的建议;通过部署实施,2019.10.21完钻的滨425-斜153井钻遇沙二近4m油层(小水道特征优质油层);2020.4.9完钻的滨425-斜148井沙二段钻遇优质厚油层6.2m(垂厚),该井厚度与老区梁203油藏厚油层相当。

62.综上实施例1、实施例2所述,根据所建立的新模型,通过开展老井复查及滚动钻探,滨南油田滨425南带沙二段油藏滚动勘探阶段已取得重要突破与成果;测算阶段新增优质地质储量50万吨左右、可新建原油产能1.5万吨左右、年产值3千万元左右,并实现了滨425块南带沙二段油藏新老区3块平面含油连遍等等。

63.上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。