1.本发明涉及生态系统服务技术领域,具体地说,涉及一种供需视角下碳汇生态重要性的城乡梯度构建方法。

背景技术:

2.城市作为人类活动最为集中的区域,碳汇能力十分有限,只能将碳汇生态压力转移到郊区。城市生态区由自然规律决定,与城市具有密切生态联系。对生态区的建设是解决城市生态安全的观念和思路,合理的划分生态功能区有助于配置生态系统资源信息,并揭示生态环境问题。碳排放是生态系统服务的需求方,城市腹地碳汇则是供给方。碳排放、扩散、碳封存形成碳汇生态系统功能的全过程,其重要性可使用生态系统服务的强度表示。基于此,在城市辐射范围内构建碳汇生态系统服务的城市梯度结构可直接确定生态区,为城市国土空间规划提供依据。

3.当前城市生态区的划定多是单方面根据腹地土地利用状态确定,直接划分密集林地作为生态区。然而,对于碳汇生态系统服务而言,林地的固碳能力只是其中一部分。其他土地利用的固碳能力以及碳排放的因素应该被考虑,才能完整表示碳汇生态系统服务的城乡梯度特征。另一方面,传统碳汇生态系统服务空间格局研究方法未加入对城市可持续性的评估,导致其应用结果难以被广泛应用。

技术实现要素:

4.本发明的内容是提供一种供需视角下碳汇生态重要性的城乡梯度构建方法,其能够克服现有技术的某种或某些缺陷。

5.根据本发明的一种碳汇生态重要性的城乡梯度构建方法,其包括以下步骤:一、选取实验区,收集碳排放、城市人类活动、土地利用数据;二、碳汇能力空间分布分析;将碳封存类型分为地上生物量碳库、地下生物量碳库、死亡有机质碳库和土壤有机质碳库;每种土地利用类型都包含4种碳库,通过碳密度当量计算碳汇量;三、根据人类活动模拟城市逻辑碳源;以城市各类兴趣点的密度所有峰值点作为城市碳源的替代点,逻辑碳源按比例承担城市所有碳排放;四、根据大气扩散模型分析排放碳空间分布;五、城乡梯度格局理论模型构建;以等间距圈层作为梯度的基本格局,间距使用土地利用要素的几何统计特征确定;六、构建碳汇生态系统服务城乡空间格局;七、多情景下格局变化模拟;以当前状态作为基准情景,根据发展规划与政策设定其他对比情景;通过比较不

同情景下碳汇生态系统服务的格局变化,评价当前情景的可持续性。

6.作为优选,步骤一中,收集的数据包括landsat8遥感数据、poi数据、折算为标准煤的年能源消费量。

7.作为优选,步骤二中,使用最大似然法将landsat8遥感数据进行土地利用分类;在分类栅格图基础上结合碳密度当量,计算单位面积内的区域碳汇量;在研究范围内随机生成采样点,要求各类土地利用上采样点个数之间的比例与实际各类土地利用的面积比例大致相同;从采样点提取该点的碳汇量,进行克里金插值得到研究区碳汇浓度的空间分布。

8.作为优选,步骤三中,计算poi数据的密度,得到密度栅格图;在栅格属性表中提取出最大栅格值并拾取其坐标位置,并根据坐标创建点图层作为逻辑碳源的空间分布;针对有多逻辑碳源的情况,根据逻辑碳源的峰值与空间分布创建泰森多边形,作为各碳源的影响逻辑范围;统计逻辑范围内的poi密度,作为其对等的碳排量比例。

9.作为优选,步骤四中,大气扩散模型的数学表达式如下:其中:;;;;;式中为地面任一点处的污染物浓度;与为污染物烟团沿、方向的扩散参数,轴沿铅直方向;为单位时间污染物排放量;为污染物排

放点高度处的平均风速;为污染物形成的烟团离开排放口后的运行时间;为污染物有效排放高度;、为横向、铅直向扩散参数的回归系数;、、体源在、、方向上的宽度;为体源形成的初始时间;为体源扩散的实际运行时间;为正态概率积分函数;、、为公式推导过程的替代变量。

10.令,代入(1)式整理得:结合能源消费数据以及逻辑碳源的碳排量比例,利用公式(2)计算各碳源在100米等距缓冲区内碳排浓度的空间分布;然后空间叠置得到研究区的碳排放空间分布。

11.作为优选,步骤五中,城乡圈层梯度格局的圈层间距根据土地利用斑块的几何统计特征确定;计算各个斑块最小外接圆的直径,将所有直径进行排序,以3/4分位数作为各圈层间的间距;最后以城市要素几何中心作为圆心,以多环缓冲区的形式生成城乡圈层梯度格局。

12.作为优选,步骤六中,在城乡圈层梯度格局基础上,统计各个圈层内的碳汇密度与碳排密度;碳汇密度曲线上的趋势放缓点作为碳汇层与碳稳定圈层之间的边界,碳排密度曲线上的突变点作为碳排层与碳汇层之间的边界;以此构成碳汇生态系统服务的城乡空间格局。

13.本发明的有益效果如下:(1)、以往生态系统服务的格局研究方法缺少对生物物理过程的空间描述,本发明清晰描述了从城市碳排放到腹地碳汇的过程。客观上更符合对碳汇生态系统服务的认识,方法科学性有效提高。

14.(2)、单核心城市多以圈层式发展,土地利用以及大气扩散都符合梯度分布,因此本发明以梯度格局进行碳汇生态系统服务的空间分析,对区域发展与规划可提供直观支持。

15.(3)、本方法对数据与计算工具的要求不高,数据搜集容易,工具为常用地理信息分析工具。因此在方法的推广和应用上具有更明显优势。

附图说明

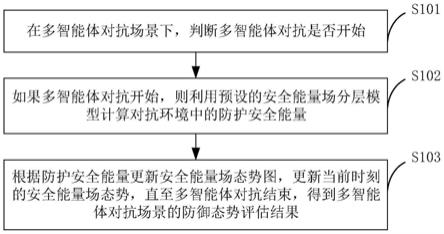

16.图1为实施例1中一种碳汇生态重要性的城乡梯度构建方法的流程图;图2为实施例2中碳汇生态系统服务空间格局示意图。

具体实施方式

17.为进一步了解本发明的内容,结合附图和实施例对本发明作详细描述。应当理解的是,实施例仅仅是对本发明进行解释而并非限定。

18.实施例1

如图1所示,本实施例提供了一种碳汇生态重要性的城乡梯度构建方法,其包括以下步骤:一、选取实验区,收集碳排放、城市人类活动、土地利用数据;收集的数据包括landsat8遥感数据、poi(pointofinfomation)数据、折算为标准煤的年能源消费量。

19.二、碳汇能力空间分布分析;将碳封存类型分为地上生物量碳库、地下生物量碳库、死亡有机质碳库和土壤有机质碳库;每种土地利用类型都包含4种碳库,如表1所示,通过碳密度当量计算碳汇量;表1四种碳库各土地类型的碳密度当量(单位:kg/m2)使用最大似然法将landsat8遥感数据进行土地利用分类。在分类栅格图基础上结合碳密度当量,计算单位面积内的区域碳汇量。在研究范围内随机生成采样点,要求各类土地利用上采样点个数之间的比例与实际各类土地利用的面积比例大致相同。从采样点提取该点的碳汇量,进行克里金插值得到研究区碳汇浓度的空间分布。

20.三、根据人类活动模拟城市逻辑碳源;以城市各类兴趣点的密度所有峰值点作为城市碳源的替代点,逻辑碳源按比例承担城市所有碳排放;计算poi数据的密度,得到密度栅格图。在栅格属性表中提取出最大栅格值并拾取其坐标位置,并根据坐标创建点图层作为逻辑碳源的空间分布。针对有多逻辑碳源的情况,根据逻辑碳源的峰值与空间分布创建泰森多边形,作为各碳源的影响逻辑范围。统计逻辑范围内的poi密度,作为其对等的碳排量比例。

21.四、根据大气扩散模型分析排放碳空间分布;根据高斯大气扩散模型反应碳等非沉降性气体的轴向分布。

22.大气扩散模型的数学表达式如下:其中:;

;;; ;式中为地面任一点处的污染物浓度;与为污染物烟团沿、方向的扩散参数,轴沿铅直方向;为单位时间污染物排放量;为污染物排放点高度处的平均风速;为污染物形成的烟团离开排放口后的运行时间;为污染物有效排放高度;、为横向、铅直向扩散参数的回归系数;、、体源在、、方向上的宽度;为体源形成的初始时间;为体源扩散的实际运行时间;为正态概率积分函数;、、为公式推导过程的替代变量。

23.在此认为二氧化碳气体在排放时没有形成烟团的初试时间,而是气体产生后便立即排放,所以令,代入(1)式整理得:1kg标准煤在完全氧化的情况下排放co2约2.83kg折算为碳排放量约为0.772kg。结合能源消费数据以及逻辑碳源的碳排量比例,利用公式(2)计算各碳源在100米等距缓冲区内碳排浓度的空间分布。空间叠置后得到研究区的碳排放空间分布。

24.五、城乡梯度格局理论模型构建;城乡圈层梯度格局的圈层间距根据土地利用斑块的几何统计特征确定。计算各个斑块最小外接圆的直径,将所有直径进行排序,以3/4分位数作为各圈层间的间距。最后以城市要素几何中心作为圆心,以多环缓冲区的形式生成城乡圈层梯度格局。

25.六、构建碳汇生态系统服务城乡空间格局;在城乡圈层梯度格局基础上,统计各个圈层内的碳汇密度与碳排密度。碳汇密度

曲线上的趋势放缓点作为碳汇层与碳稳定圈层之间的边界,碳排密度曲线上的突变点作为碳排层与碳汇层之间的边界。以此构成碳汇生态系统服务的城乡空间格局。

26.七、多情景下格局变化模拟;以当前状态作为基准情景,根据发展规划与政策设定其他对比情景;通过比较不同情景下碳汇生态系统服务的格局变化,评价当前情景的可持续性。

27.实施例2本实施例包括以下步骤:(1)选取研究区,准备相关数据及数据处理。数据获取与预处理方法较多,本实施例采用一般常用方法。

28.(a)通过envi5.3平台对landsat8遥感影像数据进行最大似然法土地利用分类。

29.(b)使用python的urilib包从百度地图poi接口抓取研究区范围的所有位置信息,json模块用于解析返回数据,csv模块进行数据的存储与管理,由于抓取的数据较多需要使用time模块对脚本进程控制以减缓请求频率。导入到arcgis平台,生成点shp文件,然后对坐标进行校正。

30.(c)从研究区包含的州市地区生产总值能耗统计年鉴中查询研究时段的能源消费数据,一般单位为吨标准煤。按照1kg标准煤完全氧化排放碳量为0.772kg,将能源消费折算为碳排放量。

31.(d)从天气网(https://lishi.tianqi.com/)搜集风速数据,对全年进行统计,以平均值风速作为年碳排放扩散的主要依据。

32.(2)碳汇量空间分布测算,在分类栅格图基础上运用栅格计算器结合碳密度当量表计算研究区内每个像素的碳汇量。使用arcgis创建随机点工具(createrandompoints)使用研究区范围要素作为约束,创建采样点对碳汇数据进行稀疏化处理,再进行克里金插值得到碳汇空间分布的全局信息,使碳汇浓度的空间边界更加明显。

33.(3)通过arcgis中的点密度工具对poi点图层进行点密度计算,得到poi密度栅格图。通过栅格计算器(rastercalculator)中的con函数提取最大值像素。部分城市受地形影响可能存在多个城市中心,在poi密度图上表现为多个峰值区域。先根据可见峰值区域将poi密度图进行分割,分割后再逐一提取峰值点,最后进行镶嵌得到峰值点栅格图。使用栅格转点(rastertopoint)工具将峰值栅格图转为矢量点数据图层,作为逻辑碳源的空间位置数据。

34.(4)将步骤(1)中的碳排放量数据与步骤(3)中的峰值位置数据带入到大气扩散模型,扩散距离按照每100米的间隔进行计算。针对具有多峰值的情况,需要先根据峰值的比值对碳排放数据进行分摊,然后计算各碳源距离处的碳排密度。使用多环缓冲区工具(multipleringbuffer)以碳源为中心按照100米为间隔创建多环缓冲区数据,将碳排计算结果赋值到对应圈层的属性。多碳源的情况还需要进行栅格化,并叠加。

35.(5)将土地利用栅格数据转为矢量数据。通过arcgis平台中的最小几何边界工具(minimumboundinggeometry)计算各个斑块最小外接圆的直径,将属性表导出,对直径字段进行排序,以3/4分位数作为各圈层间的间距。通过要素转点工具求取城市要素的几何中心,最后以城市要素几何中心作为圆心,使用多环缓冲区工具生成城乡圈层梯度格局图层。

36.(6)将梯度格局要素图层按圈层进行离散,然后对碳排放和碳汇密度栅格图层进

行裁剪,构建裁剪后栅格图层的属性表。统计各圈层内的碳汇密度和碳排密度,按照圈层半径由小到大进行排序,分析碳汇密度和碳排密度的变化趋势,将变化最剧烈的点作为碳汇生态系统服务空间格局的分界点,其对应的圈层则是格局的分界线。碳汇密度曲线上的趋势放缓点作为碳汇层与碳稳定圈层之间的边界,碳排密度曲线上的突变点作为碳排层与碳汇层之间的边界。以此获得如图2所示的碳汇生态系统服务的空间格局。

37.(7)本实施例以基于耕地红线的发展情景与基于生态保护的发展情景为主介绍情景的设计。

38.(a)基于耕地红线的碳汇能力提升发展情景。依照基本农田保护相关策划,约束耕地向其他土地利用类型转换。根据耕地红线等政府耕地保护政策,将市城市周边、县市所在镇的城镇周边以及交通沿线现有易被占用的优质耕地有限划为永久基本农田。耕地面积减少的速率降低,保证全能内部的耕地数量与耕地红线持平。林地的增长减缓且以降低斑块破碎程度为原则,则圈层大小不变,不同土地利用之间转变主要存在于耕地与林地间。

39.(b) 基于生态保护的碳汇能力提升发展情景。要在严格保护林地、草地和水域等生态用地的同时,加强未利用地向生态用地的转变。碳汇服务圈层的外边界扩张速度保持不变,在扩张范围内主要增加林地面积,提高森林覆盖率。

40.在上述两种情境下,讨论梯度格局中两个边界线的变化,与当前的梯度格局进行比较,分析碳汇密度的变化,进而说明各种情景下的碳汇生态系统服务格局的可持续性。

41.以上示意性的对本发明及其实施方式进行了描述,该描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。所以,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。