1.本实用新型涉及一种自吸吸盘,尤其是能自主形成并保持真空吸力而无需外接真空发生器或真空泵的吸盘。

背景技术:

2.目前,公知的能自主形成并长期保持真空吸力而无需外接真空发生器或真空泵的自吸吸盘并不存在。当工业上需要使用吸盘时,必须外接真空发生器或真空泵将吸盘抽出真空,以使吸盘具备吸力才能工作;同时由于吸盘与物体的接触面以及气路等处可能存在泄漏,因此要持续使用吸盘就离不开外接真空发生器或真空泵不断地抽气以维持吸盘内的真空度和吸力。当居家需要使用吸盘时,基于成本及便捷性考量,不可能配置相应的真空发生器或真空泵,目前市场所见的家用吸盘均为橡塑材质的一体按压样式的;此类家用吸盘由于无法达到及维持足够的真空度,即便短时间内有点吸力但无法长时间维持,因此其有效性、适用性极低。

技术实现要素:

3.为了克服现有吸盘需要外接真空发生器或真空泵否则就不能持续使用的不足,本实用新型提供一种自吸吸盘,该吸盘不仅能连续有效吸附而且无需借助外接的真空发生器或真空泵,这样就能实现既不增加成本又能有效、便捷使用的目的。

4.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

5.自吸吸盘由盘口、本体、活塞、拉杆、盘口磁环、活塞磁环、盘口磁流体、活塞磁流体、柔性密封圈、气缸顶部密封胶垫和活塞内环槽底部密封胶垫等部件构成;盘口为柔性密封材质,盘口吸附面设置可供盘口磁环嵌入、盘口磁流体储存和密封胶水储存的多个同心深槽,深槽截面形状与盘口磁环截面形状一致,深槽截面尺寸宽度等于盘口磁环宽度但其深度比盘口磁环厚度大即确保盘口磁环嵌入深槽后在盘口磁环表面和盘口吸附面表面之间仍然存在一定槽深的空间供磁流体贮存,盘口非吸附面设置可供本体嵌入的卡扣槽,盘口中间设置形状尺寸与本体气缸截面形状尺寸一致的抽气孔;本体为轻质硬材料,本体底部设置一圈外环槽,本体内设置可供活塞往复滑动的气缸,气缸两端开口,气缸底部开口尺寸与气缸截面相同,气缸顶部开口尺寸小于气缸截面尺寸,气缸顶部围绕开口设置一圈向底部回挂、可嵌入活塞内环槽的缸壁,回挂缸壁和气缸外壁之间形成的深沟槽同样可供活塞外壁嵌入;活塞为轻质硬材料,活塞外形、尺寸均与气缸匹配,活塞外表面设置可供柔性密封圈嵌入的多个同心外环槽,活塞顶端中间开口设置一圈可供回挂气缸壁嵌入的内环槽,被内环槽包围的则是活塞中芯杆,活塞中芯杆外径略小于活塞磁环内径,活塞中芯杆中间设置与内环槽开口同侧的单侧开口内螺纹孔洞,内螺纹螺距、直径与拉杆外螺纹螺距、直径匹配,内螺纹孔洞深度大于活塞行程,外环槽截面形状与柔性密封圈截面形状一致,外环槽截面尺寸小于柔性密封圈截面尺寸即确保柔性密封圈嵌入外环槽后其外表面凸出活塞外表面;拉杆为轻质硬材料螺纹圆杆,拉杆表面螺纹与活塞中间孔洞内壁螺纹匹配,拉杆为

分体结构,分为螺纹柱和柱帽两部分并以螺栓联接,螺纹柱一端螺纹到顶,另一端则留有长度略大于气缸顶板厚度的非螺纹光柱段,螺纹柱螺纹段外径尺寸大于气缸顶部开口尺寸,螺纹柱非螺纹光柱段外径尺寸则小于气缸顶部开口尺寸,柱帽外径尺寸大于本体气缸顶部开口尺寸,柱帽一侧预留可供螺纹柱非螺纹光柱段端头插入的孔洞,螺纹柱非螺纹光柱段与柱帽对应的位置均设有螺丝孔,柱帽另一侧设有供手动旋拧的横档和供非手动旋拧的驱动轴联接孔洞即拉杆既可以手动旋拧也能够非手动驱动旋转;盘口磁环为形状、尺寸均与盘口吸附面预留深槽匹配的整体或拼装磁铁,径向充磁;活塞磁环为形状与气缸回挂缸壁形状一致、外径尺寸略小于气缸回挂缸壁内径尺寸的整体或拼装磁铁,轴向充磁;柔性密封圈为柔性材质、形状尺寸均与活塞外环槽匹配的密封组件;气缸顶部密封胶垫为一定厚度弹性材质垫圈,其形状尺寸均与气缸顶部由气缸外壁和回挂缸壁所形成的沟槽形状尺寸匹配;活塞内环槽底部密封胶垫为一定厚度弹性材质垫圈,其形状尺寸均与活塞内环槽底部沟槽形状尺寸匹配。使用上述部件按以下步骤组装自吸吸盘:在盘口非吸附面的卡扣槽内涂抹一层密封胶,把本体气缸底部一端嵌入卡扣槽,使得本体气缸底部开口与盘口中间抽气孔位置对应;将拉杆螺纹柱放进本体气缸内并使得螺纹柱非螺纹光柱段穿过气缸顶部开口伸出气缸外,将拉杆柱帽套上螺纹柱非螺纹光柱段端头后用螺栓联接二者为一体;在活塞外表面各个环槽内涂抹一层密封胶后把柔性密封圈分别嵌入活塞外表面对应的环槽,在活塞中芯杆外表面涂抹一层密封胶后将活塞磁环和分隔垫圈分别间隔套进活塞中芯杆后插入定位销固定,用胶粘剂将气缸顶部密封胶垫和活塞内环槽底部密封胶垫分别固定在活塞顶端外表面和活塞内环槽底部,滴注适量磁流体至活塞磁环外圆侧使得各个活塞磁环外侧形成各自独立的完整的磁流体密封圈,把活塞顶端即内环槽开口侧从本体气缸底部开口放进本体气缸内并推动活塞向气缸顶部滑移直至其中芯杆接触到拉杆;将拉杆旋拧入活塞中芯杆的内螺纹孔洞,此时通过外力不断旋拧拉杆带动活塞滑动直至完全进入气缸即活塞底部与气缸底部平齐后停止旋拧;在盘口吸附面设置的除最外圈深槽之外的多个深槽内涂抹一层密封胶,然后把盘口磁环嵌入各槽内同时注入适量磁流体使得磁流体表面略高出深槽;单独配置适量密封胶并独立包装,该密封胶足以充盈盘口吸附面最外圈深槽并凸出盘口吸附面表面;至此自吸吸盘组装完成,具备使用功能。

6.结合附图1、附图2、附图3、附图5、附图7、附图9、附图11、附图 12、附图13、附图14、附图15、附图16下面进一步分别阐述自吸吸盘机械结构和工作原理:

7.一.机械结构

8.自吸吸盘由盘口1、本体2、活塞3、拉杆4、盘口磁环5、活塞磁环 6、盘口磁流体7、活塞磁流体8、柔性密封圈9、气缸顶部密封胶垫10、活塞内环槽底部密封胶垫11等部件构成;在盘口1非吸附面的卡扣槽内涂敷密封胶后将本体2底部嵌入;将拉杆4的螺纹柱放进本体2气缸内并使得螺纹柱非螺纹光柱段穿过气缸顶部开口伸出气缸外,将拉杆4柱帽套上螺纹柱非螺纹光柱段端头后用螺栓联接二者为一体;在活塞3外表面的多道环形槽内涂敷密封胶后将柔性密封圈9嵌入各个槽内,在活塞3中芯杆外表面涂抹一层密封胶,将活塞磁环6和分隔垫圈分别间隔套进活塞3中芯杆后插入定位销固定,用胶粘剂将气缸顶部密封胶垫10和活塞内环槽底部密封胶垫11分别固定在活塞3顶端外表面和活塞3内环槽底部,滴注适量活塞磁流体8至活塞磁环6外圆侧使得各个活塞磁环6外侧形成各自独立的完整的多道磁流体密封圈,把活塞3顶端即内环槽开口侧从本体2气缸底部开口放进本体2 气缸内并推动活

塞3向气缸顶部滑移直至其中芯杆接触到拉杆4;将拉杆4螺纹柱旋拧入活塞3中芯杆的内螺纹孔洞,此时通过外力不断旋拧拉杆4带动活塞3滑动直至完全进入气缸即活塞3底部与气缸底部平齐后停止旋拧;在盘口1吸附面设置的除最外圈深槽之外的多个深槽内涂抹一层密封胶,然后把盘口磁环5嵌入各槽内同时注入适量盘口磁流体7使得磁流体表面略高出深槽;单独配置适量密封胶并独立包装,该独立包装的密封胶足以充盈盘口吸附面最外圈深槽并凸出盘口吸附面表面;至此自吸吸盘组装完成,具备使用功能。

9.二.工作原理

10.自吸吸盘组装完成后,活塞3被拉杆4拉托至自吸吸盘本体2气缸底部并维持静止状态,此时自吸吸盘处于待机状态;当需要使用自吸吸盘时,只需将独立包装的密封胶涂抹在盘口1吸附面最外圈深槽内并使得密封胶略微高出盘口吸附面,然后将盘口吸附面紧贴被吸物体平面,手动或电动旋拧拉杆4使其螺纹柱与活塞3中芯杆的内螺纹孔不断进一步咬啮;此时由于拉杆4柱帽尺寸大于气缸顶部的开口尺寸即拉杆4柱帽不会滑进本体2的气缸内,故活塞3被拉动滑向气缸顶部;而活塞3外表面的多道柔性密封圈9将气缸底部与盘口吸附面工作空间连通的空间从外界隔绝开来从而形成一个独立的密闭空间,因此活塞3被拉向气缸顶部滑动,自吸吸盘本体2气缸底部空间逐渐增大;如此这般,活塞3逐步向气缸顶部滑动、气缸底部空间即独立的密闭空间不断增大的过程就相当于不断从自吸吸盘盘口吸附面工作空间抽气的过程,使得自吸吸盘盘口吸附面工作空间内的气压不断下降,该工作空间的真空度同时不断上升;在活塞3向气缸顶部滑动的过程中,气缸顶部的回挂缸壁逐渐伸入活塞3内环槽,回挂缸壁表面与活塞磁环外圆面之间的间隙逐步被各道磁流体密封圈封堵;当活塞3顶部抵达本体2气缸顶端时,拉杆4无法继续拉动活塞3即活塞3停止滑动,从而使得本体2气缸底部空间停止增大即停止从自吸吸盘盘口吸附面的工作空间内抽气,自吸吸盘盘口吸附面工作空间达到稳定的真空度,自吸吸盘具备相应的吸力和承载能力;本体2气缸顶部回挂缸壁和活塞3内环槽所形成的互扣结构使得活塞3抵达气缸顶部停止滑动时活塞3与气缸在气缸顶部密封胶垫10和活塞内环槽底部密封胶垫11两个地方互相压紧咬死,进一步密封气缸壁与活塞外表面之间可能存在漏气的细微间隙。在吸盘的使用过程中,通常有两个地方会存在泄漏的可能,一是盘口与被吸物体的接触面,二是气路即气缸与活塞之间的间隙;本实用新型所涉自吸吸盘利用纳米高科技材料磁流体很好地解决了这两方面可能存在的泄漏问题;盘口磁环5与盘口磁流体7配合将盘口1吸附面最外圈深槽所涂抹的密封胶固化后盘口吸附面与被吸物体接触面之间可能存在漏气的细微孔隙彻底封堵,活塞磁环6与活塞磁流体8配合将经过柔性密封圈9、气缸顶部密封胶垫10和活塞内环槽底部密封胶垫11三重固体密封后气缸壁与活塞之间仍然可能存在漏气的细微间隙完全封堵,同时增加盘口磁环5和活塞磁环6的圈数即增加磁流体所形成的液体密封圈圈数,提高密封可靠性;因此自吸吸盘发挥使用功能所必需的盘口吸附面工作空间真空度不仅很容易获得而且能够长久地维持;本实用新型所涉自吸吸盘盘口吸附面的工作空间采用大面积低厚度设计即在相同吸附面积情况下使得所需抽出的空气容量降至最低,盘口吸附面的工作空间厚度设计值不大于两毫米,与此同时在使用环境容许的情况下对本体气缸容积则设计成最大值,尽可能提高气缸容积与盘口吸附面工作空间容积的比值即提高活塞被拉至气缸顶部时盘口吸附面工作空间的真空度,从而获得更大的吸力;更进一步地,本实用新型所涉自吸吸盘的拉杆4采用分体结构、拉杆4与活塞3采用螺纹联接方式以及盘口吸附面最外圈深槽所

需填敷的密封胶采用独立包装、自吸吸盘使用前填敷等独特设计使得自吸吸盘具备重复使用功能即可以不限次反复使用;自吸吸盘拼装完成后拉杆4分体结构中的螺纹柱和柱帽分别位于本体2气缸内部和外部,螺纹柱和柱帽用螺栓联接为一体,由于螺纹柱螺纹段外径尺寸和柱帽外径尺寸都大于本体2气缸顶部开口尺寸而螺纹柱非螺纹光柱段外径尺寸小于本体2 气缸顶部开口尺寸,这一结构特征使得拉杆4不仅能够很容易旋拧而且无论正向还是反向旋拧拉杆4整体都不会从本体2气缸顶部脱开或移位;拉杆4 与活塞3采用螺纹连接的结构形式与拉杆4自身分体结构形式结合起来使得通过改变拉杆4的旋拧方向就能实现改变活塞3在本体2气缸内的滑动方向即实现气缸底部密闭空间不断胀大、真空度上升与逐步缩小、真空度下降之间的切换;盘口吸附面最外圈深槽结构和所需填敷的密封胶单独包装、用前填敷的设计目的则是确保被填敷的密封胶固化后不会从盘口脱落、移位或与盘口之间形成错位即确保自吸吸盘承载后自身位置固定不变,而所需填敷的密封胶独立包装就使得其在自吸吸盘需要重复再次使用时可以很方便地剔除前次使用时填敷的、已固化的密封胶,重新填敷新的未固化、具备流淌性的密封胶,这样即便面对不同粗糙度的被吸物体表面,自吸吸盘本体2气缸底部的空间都能迅速与外界隔断从而形成独立的密闭空间,提高盘口吸附面对被吸物体表面的适应性和自吸吸盘的适用性;以上三方面独创性设计结合起来就使得自吸吸盘具备便捷地重复使用功能。

11.本实用新型的有益效果是:在不布设外部真空泵或真空发生器的情况下,通过气缸活塞机构实现吸盘的自吸真空功能;在不增加外部密封措施的情况下,通过吸盘自身的磁环磁流体结构和气缸活塞互扣结构实现吸盘真空度持续稳定提高、吸力的快速形成以及持续维持而不失效;自吸吸盘既可以手动操作使用也能够通过加装驱动电机的方式实现非手动(电动)操作使用;自吸吸盘具备不限次重复使用功能;自吸吸盘盘口吸附面工作空间容积、本体气缸容积、形状等均可依据吸盘的用途即所需的吸力和承载能力而定;自吸吸盘的外观、材质、形状及尺寸大小等均可依据吸盘的用途、使用环境而定;自吸吸盘盘口吸附面工作空间面积、容积和本体气缸截面面积、容积的比值即真空度和吸力大小可以任意调整;自吸吸盘结构简单,用途广泛,成本低廉,易于实现。

附图说明

12.下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

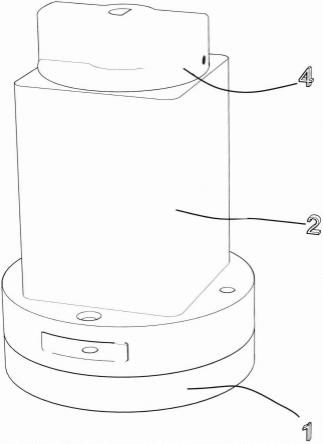

13.图1是自吸吸盘第一个实施例的整机立体结构示意图。

14.图2是自吸吸盘第一个实施例的整机零部件拼装示意图。

15.图3是自吸吸盘第一个实施例的整机俯视图及h-h剖面立体结构示意图。

16.图4是自吸吸盘第一个实施例的盘口立体结构示意图。

17.图5是自吸吸盘第一个实施例的盘口俯视图。

18.图6是自吸吸盘第一个实施例的盘口仰视图。

19.图7是自吸吸盘第一个实施例的盘口a-a剖面立体结构示意图。

20.图8是自吸吸盘第一个实施例的本体立体结构示意图。

21.图9是自吸吸盘第一个实施例的本体俯视图。

22.图10是自吸吸盘第一个实施例的本体仰视图。

23.图11是自吸吸盘第一个实施例的本体b-b剖面立体结构示意图。

24.图12是自吸吸盘第一个实施例的活塞立体结构示意图。

25.图13是自吸吸盘第一个实施例的活塞俯视图。

26.图14是自吸吸盘第一个实施例的活塞c-c剖面立体结构示意图。

27.图15是自吸吸盘第一个实施例的拉杆整体立体结构示意图。

28.图16是自吸吸盘第一个实施例的拉杆分体立体结构示意图。

29.图中1.盘口,2.本体,3.活塞,4.拉杆,5.盘口磁环, 6.活塞磁环,7.盘口磁流体,8.活塞磁流体,9.柔性密封圈, 10.气缸顶部密封胶垫,11.活塞内环槽底部密封胶垫。

具体实施方式

30.在图1、图2、图3所示的自吸吸盘第一个实施例整机中,在盘口1非吸附面的卡扣槽内涂敷密封胶后将本体2底部嵌入;将拉杆4的螺纹柱放进本体2气缸内并使得螺纹柱非螺纹光柱段穿过气缸顶部开口伸出气缸外,将拉杆4柱帽套上螺纹柱非螺纹光柱段端头后用螺栓联接二者为一体;在活塞3 外表面的多道环形槽内涂敷密封胶后将柔性密封圈9嵌入各个槽内,在活塞3 中芯杆外表面涂抹一层密封胶,将活塞磁环6和分隔垫圈分别间隔套进活塞3 中芯杆后插入定位销固定,用胶粘剂将气缸顶部密封胶垫10和活塞内环槽底部密封胶垫11分别固定在活塞3顶端外表面和活塞3内环槽底部,滴注适量活塞磁流体8至活塞磁环6外圆侧使得各个活塞磁环6外侧形成各自独立的完整的多道磁流体密封圈,把活塞3顶端即内环槽开口侧从本体2气缸底部开口放进本体2气缸内并推动活塞3向气缸顶部滑移直至其中芯杆接触到拉杆4;将拉杆4螺纹柱旋拧入活塞3中芯杆的内螺纹孔洞,此时通过外力不断旋拧拉杆4带动活塞3滑动直至完全进入气缸即活塞3底部与气缸底部平齐后停止旋拧;在盘口1吸附面设置的除最外圈深槽之外的多个深槽内涂抹一层密封胶,然后把盘口磁环5嵌入各槽内同时注入适量盘口磁流体7使得磁流体表面略高出深槽;单独配置适量密封胶并独立包装,该独立包装的密封胶足以充盈盘口吸附面最外圈深槽并凸出盘口吸附面表面;至此自吸吸盘组装完成,具备使用功能;当需要使用自吸吸盘时只需开启单独包装的密封胶并填敷进盘口1吸附面设置的最外圈深槽内,使得密封胶稍微高出吸附面表面,然后将盘口吸附面紧贴被吸物体表面,通过正向不断旋拧拉杆4使得活塞3被逐步拉向本体2气缸顶部,本体2气缸底部的密闭空间不断扩大,其真空度不断升高,吸力逐渐增大直至活塞3抵达气缸顶部时吸力最大并能长期保持,从而使得自吸吸盘具备相应的承载能力;如果需要自吸吸盘移位再次使用则反向旋拧拉杆4,推动活塞3向气缸底部滑动即逐渐减小真空空间、降低真空度直至活塞3抵达气缸底部,真空压差完全消失,自吸吸盘恢复初始零吸力状态,然后把自吸吸盘与被吸物体分开,剔除盘口1吸附面最外圈深槽内已固化的密封胶后重新填敷进具备流淌性的新密封胶,这样自吸吸盘又能够再次投入使用;盘口磁环5和活塞磁环6均为环状磁铁,磁环具体形状不限定,可以根据自吸吸盘总体设计任意调整,同时也可以根据磁环自身规格尺寸选择采用整体或分段拼接方式构造磁环,盘口磁环5为径向充磁,活塞磁环6为轴向充磁;盘口磁流体7和活塞磁流体8均为由蒸发量极低、基本不干涸、适合用于长期密封的纳米级磁流体构成,其各自均能够长期分别被盘口磁环5和活塞磁环6吸附形成相应形状的完整液体密封圈;柔性密封圈9为弹性材质环形,其周长略小于活塞3外表面环槽周长,把柔性密封圈9套进活塞3外表面各道环槽后柔性密封圈9均被轻微拉伸从而紧贴各自环槽内壁;气缸顶部密封胶垫10为弹性材质扁平状密封垫,其平面形状与本体2气

缸顶部外壁与回挂缸壁之间形成的深槽形状一致;活塞内环槽底部密封胶垫11则为弹性材质扁平状密封垫,其平面形状与活塞3内环槽底部形状一致;在本体2周边布设若干螺丝孔和通孔,增加自吸吸盘的使用便捷性。

31.在图4、图5、图6、图7所示的自吸吸盘第一个实施例盘口1中,盘口吸附面设置多道同心环槽,最外圈环槽用于填敷未固化的新密封胶,其余多道环槽用于盘口磁环5和盘口磁流体7,这一结构设计能够实现在确保盘口磁流体密封稳定性、可靠性的同时尽可能提升自吸吸盘自身适应不同被吸物体表面的能力和承载能力尤其是侧向承载能力,因为无论被吸物体表面的粗糙度大小,盘口吸附面最外圈深槽内具备流淌性的未固化新密封胶总能快速充盈盘口吸附面与被吸物体表面之间的各种间隙,从而快速将本体2气缸底部空间与外界隔绝,形成密闭空间;当盘口吸附面最外圈深槽内的密封胶固化后其与被吸物体表面形成一定的摩擦力,也就是增大了自吸吸盘盘口吸附面与被吸物体表面的摩擦力,自吸吸盘侧向承载能力被提升了。盘口吸附面环槽圈数、用于新密封胶的槽圈数和用于磁环磁流体的槽圈数等均可依据所需的承载能力和安全性、稳定性要求做出任意调整。

32.在图8、图9、图10、图11所示的自吸吸盘第一个实施例本体2中,本体 2与盘口1接触的底端外表面布设一圈深槽,使得本体2底端嵌入盘口1后能与盘口1形成互相咬啮的结构,确保本体2不会脱离盘口1;本体2气缸截面形状为方形,这一形状与活塞3的截面方形相配合确保活塞3在气缸内被拉杆4拉动来回滑动时不会随拉杆4的螺纹柱旋转。

33.在图12、图13、图14所示的自吸吸盘第一个实施例活塞3中,活塞3外表面布设多道环槽,将相应数量柔性密封圈9嵌入这些环槽后起到对气缸壁与活塞之间的间隙进行粗密封的作用;在活塞3中间布设一个中芯杆,中芯杆内部设置单侧开口内螺纹孔,与拉杆4配合拉动活塞3在本体2气缸内滑动;根据自吸吸盘安全性及稳定性要求确定活塞磁环6圈数,将这些活塞磁环6套进中芯杆,在各道活塞磁环6之间布置非磁性材质分隔垫,通过滴注方式将活塞磁流体8注入各道活塞磁环6的边缘并自然流淌形成多道各自独立存在、完整的磁流体密封圈,这些液体密封圈在活塞3被拉动滑向本体2 气缸顶部、气缸内回挂缸壁伸进活塞3内环槽后起到将自吸吸盘本体2气缸回挂缸壁与活塞磁环外圆面即气缸壁与活塞之间间隙完全密封的作用。活塞 3截面形状与本体2气缸截面形状一致,均为方形,目的是确保活塞3在被拉杆4通过螺纹拉动时不会跟随拉杆4螺纹柱旋转。

34.在图15、图16所示的自吸吸盘第一个实施例拉杆4中,螺纹柱与柱帽分体结构既便于加工也便于装配,同时在柱帽非靠近本体2一侧中间设置驱动轴联接孔,便于加装电力或气源驱动装置,实现非手动方式旋拧拉杆4。

35.以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改、组合和变化。凡在本实用新型的精神和原理之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的权利要求范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。