1.本实用新型涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池及其用的顶盖及正极柱。

背景技术:

2.伴随国家对新能源的扶持与推广,动力锂电池的市场需求越来越大,锂电池安全要求也越来越高,从而对动力电池的结构件要求也更高。

3.目前锂电池在电动车、储能等领域应用广泛,锂电池顶盖极柱相互连接组装成模组,其连接方式一般有两种:

4.其一是,通过激光焊将与各锂离子电池的顶盖上的极柱焊接在一起,采用该方案具有电芯体连接效果好的优点,但是在在装配电动车时,在电芯组装成模组时,采用该技术方案在某单体电池出现问题时存在不易更换的缺陷;

5.其二是,各锂离子电池采用极柱带有螺纹的顶盖,使用螺栓将各锂离子电池的极柱连接在一起,采用该方案存在易更换的优点,但是,在使用时可能存在由于扭力过大而导致极柱受损的问题,导致锂离子电池被破坏的问题。

6.本发明人在进行本实用新型研究过程中发现,现有采用整个极柱为一系铝(也记1系铝)或整个极柱为三系铝(也记3系铝,维氏强度分别为20-30hv和40-50hv)的正极柱,现有技术使用时存在极柱强度不佳,螺栓旋出时破坏极柱,使电芯无法使用的缺陷。

技术实现要素:

7.本实用新型实施例的目的之一在于提供一种锂离子电池用正极柱,采用该技术方案有利于提高正极柱的连接便利性以及提高其可承受的扭力强度。

8.本实用新型实施例的目的之二在于提供一种锂离子电池用顶盖,采用该技术方案有利于提高正极柱的连接便利性以及提高其可承受的扭力强度。

9.本实用新型实施例的目的之三在于提供一种锂离子电池,采用该技术方案有利于提高正极柱的连接便利性以及提高其可承受的扭力强度。

10.第一方面,本实用新型实施例提供一种锂离子电池用正极柱,包括:位于下端的一系铝极柱、以及连接在所述一系铝极柱的轴向上端的六系铝极柱。

11.可选地,所述一系铝极柱与所述六系铝极柱摩擦焊接连接。

12.可选地,在所述六系铝极柱上还设置有螺纹连接部。

13.可选地,所述螺纹连接部为设在所述六系铝极柱上的内螺纹孔。

14.可选地,所述螺纹连接部为设在所述六系铝极柱上的外螺纹。

15.第二方面,本实用新型实施例提供的一种锂离子电池用顶盖,包括:

16.顶盖主体,以密封在锂离子电池壳体的顶部,

17.负极柱,贯穿所述顶盖主体,上端伸出在所述顶盖主体的顶面,下端伸出在所述顶盖主体的底面,在所述负极柱与所述顶盖主体之间绝缘连接;

18.上述之任一所述的正极柱,位于所述正极柱上端的六系铝极柱从所述顶盖主体的顶面伸出,位于所述正极柱下端的一系铝极柱从所述顶盖主体的底面伸出,在所述正极柱与所述顶盖主体之间绝缘连接。

19.可选地,所述负极柱为铜柱。

20.可选地,在所述正极柱、负极柱上还分别设置有凹位,在所述顶盖主体下还设置有两防转陶瓷块,两所述防转陶瓷块分别限位与所述正极柱、负极柱的凹位内。

21.第三方面,本实用新型实施例提供的一种一离子电池,包括:

22.锂离子电池壳体,

23.电芯,密封在所述锂离子电池壳体内,

24.上述之任一所述的锂离子电池用顶盖,所述顶盖上的正极柱与所述电芯的正极连接,负极柱与所述电芯的负极电连接,

25.下塑件,设置在所述顶盖的底面,绝缘间隔所述顶盖与所述电芯的正极、负极。

26.可选地,所述正极柱与所述正极激光焊接电连接;

27.和/或,

28.所述负极柱与所述负极激光焊电连接。

29.由上可见,相对于现有技术采用整个正极柱为一系铝(也记1系铝)或整个正极柱为三系铝的技术方案,由于本实施例的正极柱的轴向上端部采用屈服强度高的六系铝极柱,可以提高锂电池顶盖上的极柱内螺纹的扭力、扭转次数,可以避免实际应用外接时破坏极柱的风险,降低电芯的报废率,可以在上端的六系铝极柱上设置螺纹连接部,使与外部部件采用螺纹连接,提高连接以及拆卸的便利性、灵活性,大大增加螺纹连接的扭力范围,防止螺栓破坏正极柱,导致电芯报废。本实施例的正极柱下端采用纯度高的一系铝极柱,可以更好的满足极柱和电芯的极耳之间的激光焊接,避免爆点导致的焊接不良。

30.综上,采用本实施例技术方案有利于提高锂离子电池的极柱的外部连接的扭力范围,提高极柱的强度,以方便外部连接的便利性。

附图说明

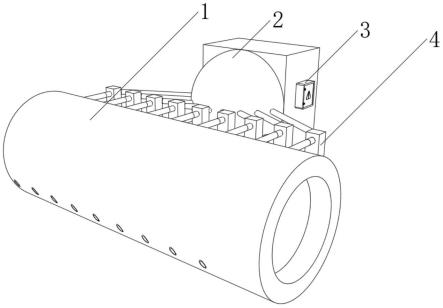

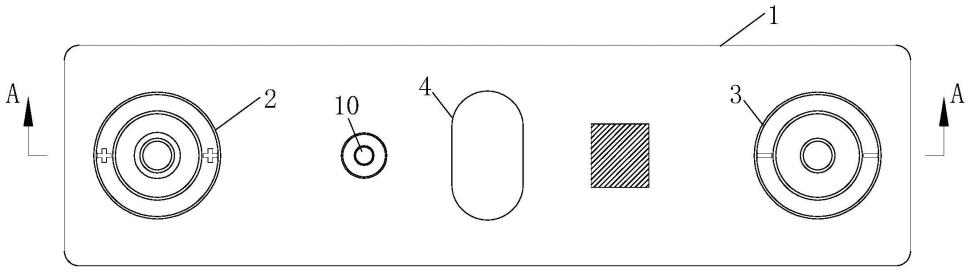

31.图1为本实用新型实施例1提供的锂离子电池用顶盖的俯视结构示意图;

32.图2为图1的a-a剖面结构示意图;

33.图3为图2中的局部i的局部放大示意图;

34.图4为图2中的局部ii的局部放大示意图;

35.图5为图1所示的顶盖与下塑件的装配结构示意图;

36.图6为图5中下塑件的底面结构示意图。

37.1:顶盖主体;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2:正极柱;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3:负极柱;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

4:防爆结构;

38.5:上塑件;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

6:密封圈;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

7:下塑件;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

8:防转陶瓷块;

39.9:内螺纹孔;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

10:注液孔;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

21:六系铝极柱; 22:一系铝极柱。

具体实施方式

40.下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本实用新型,在此本实用新型的示意性实施例以及说明用来解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。

41.实施例1:

42.参见图1-6所示,本实施例提供一种适用于新型的锂离子电池以及应用于该锂离子电池上的顶盖,顶盖主体1覆盖在锂离子电池壳体的顶部开口处,在顶盖主体1上设置有注液口10(在注液后密封)、防爆结构4,正极柱2、负极柱3贯穿顶盖主体1,正极柱2、负极柱3的下端部从顶盖的底面伸出,与密封在壳体内的电芯的正极、负极电连接。

43.在顶盖主体1的顶面设置有上塑件5,该上塑件5将正极柱2、负极柱3的上端部与顶盖主体1绝缘间隔开来。其中,顶盖主体1与正极柱2、负极柱3之间还分别套接有密封圈6,密封圈6分别套接在正极柱2、负极柱3的下端部,各密封圈6分别将顶盖主体1与正极柱2、负极柱3的下端部绝缘间隔开来。

44.在顶盖主体1的底面设置有下塑件7,该下塑件7紧贴在顶盖主体1的底面,将顶盖主体1与位于电池壳体内的电极(含正极、负极)、正极柱2、负极柱3绝缘间隔开来。

45.作为本实施例的示意,在本实施例的正极柱2、负极柱3上分别设置有一凹位,在该凹位内嵌入有与该凹位相咬合的防转陶瓷块8,各防转陶瓷块8覆盖在顶盖主体1与正极柱2、负极柱3之间,用于防止正极柱2、负极柱3在外部扭力作用下旋转移位,有利于提高正极柱2、负极柱3的扭力强度。

46.作为本实施例的示意,本实施例的负极柱3可以但不限于采用铜柱,该铜柱的位于顶盖主体1的底面下的下端部与电芯的负极超声波焊接连接。铜柱的位于顶盖主体1的顶面的上端部作为锂离子电池的负极端子。

47.在铜柱的上端部设置有用于与外部设备连接的连接部,该连接部可以但不限于为螺纹连接部,比如但不限于在铜柱上设置外螺纹部,或者设在铜柱内的内螺纹孔9,该内螺纹孔9可以但不限于设置呈沿铜柱的轴向的非贯穿状,也可以为垂直于轴向,呈贯穿状或呈非贯穿状。

48.作为本实施例的示意,本实施例的正极柱2包括位于轴向下端的一系铝极柱22、以及位于轴向上端的六系铝极柱21,一系铝极柱22伸出在顶盖主体1的底面,可以但不限于与电芯的正极超声波焊接连接(也可以但不限于采用现有技术的其他连接方式),六系铝极柱21伸出在顶盖主体1顶面的上端,作为锂离子电池的正极端子。

49.在六系铝极柱21上设置有用于与外部设备连接的连接部,该连接部可以但不限于为螺纹连接部,比如但不限于为设在一系铝极柱22上的外螺纹连接部,或者,设在一系铝极柱22内的内螺纹孔9,该内螺纹孔9可以但不限于沿正极柱2的轴向呈非贯穿状;也可以但不限于垂直于正极柱2的轴向,可以为贯穿状也可以为非贯穿状。

50.作为本实施例的示意,本实施例的正极柱2的位于上端的六系铝极柱21与位于下端的一系铝极柱22通过摩擦焊接轴向连接在一起,在外部看来呈一体化结构。

51.由上可见,相对于现有技术采用整个正极柱2为一系铝或整个正极柱2为3系铝的技术方案,由于本实施例的正极柱2的轴向上端部采用屈服强度高的六系铝极柱21,可以提高锂电池顶盖上的极柱内螺纹的扭力、扭转次数,可以避免实际应用外接时破坏极柱的风险,降低电芯的报废率,可以在上端的六系铝极柱21上设置螺纹连接部,使与外部部件采用螺纹连接,提高连接以及拆卸的便利性、灵活性,大大增加螺纹连接的扭力范围,防止螺栓破坏正极柱2,导致电芯报废。本实施例的正极柱2下端采用纯度高的一系铝极柱22,可以更好的满足极柱和电芯的极耳之间的激光焊接,避免爆点导致的焊接不良。

52.综上,采用本实施例技术方案有利于提高锂离子电池的极柱的外部连接的扭力范围,提高极柱的强度,以方便外部连接的便利性。

53.本实施例的一系铝极柱为采用一系铝制成的柱,一系铝(也记1系铝)为含铝99.00%以上的铝材,导电性有好,耐腐蚀性能好,焊接性能好,强度低。

54.本实施例的六系铝极柱为采用六系铝合金(也记6系铝)制成的柱体,六系铝合金是以镁和硅为主要合金元素并以mg2si相为强化相的铝合金,属于热处理可强化铝合金。六系铝合金具有中等强度,耐蚀性高,无应力腐蚀破裂倾向,焊接性能良好,焊接区腐蚀性能不变,成形性和工艺性能良好等优点。六系铝合金中用得最广的是6061和6063合金,它们具有最佳的综合性能,主要产品为挤压型材,是最佳挤压合金。

55.以上所述的实施方式,并不构成对该技术方案保护范围的限定。任何在上述实施方式的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在该技术方案的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。