(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯及其制备方法与应用

技术领域

1.本发明属农药化工合成技术领域,尤其涉及一种(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯及其制备方法与应用。

背景技术:

2.在农药的创制中,氨基甲酸酯结构是常被选用的有效活性基团,表现出良好的杀虫、杀菌、除草、杀螨等生物活性,而且这类结构还具有作用效果迅速、选择性高、低毒、低残留及易于生物降解等优点,已成为农药中的一大类。氨基甲酸酯类化合物在农业杀虫剂方面研究和应用的较多,而对于农业杀菌剂研究和应用的相对较少。其中,芳氨基甲酸酯类化合物表现出了良好的杀菌活性,在农药杀菌剂领域中研究和应用较多(当﹒罗伯特﹒巴克;凯思﹒哈维﹒布罗尼尔;查理斯﹒凯泽里安贾长青,发明专利,cn 88100137;贾长青,杨冬燕,车传亮,马永强,芮昌辉,闫晓静,覃兆海,高等学校化学学报,2016,37,892-901)。一些商品化的芳氨基甲酸酯类杀菌剂,如多菌灵和苯菌灵等已应用数十年时间,目前仍是世界上大宗农药杀菌剂品种。

3.但是,由于作用机制单一,长期和过度使用,病菌容易对这类农药产生抗药性,使得原本具有高效的药剂失去活性。同时由于这类芳氨基甲酸酯类农药具有较高的累积性毒性,造成健康危害和环境污染。为此,科研人员围绕芳氨基甲酸酯模板结构,进行了不断的结构创新和改进,以期开发出更加安全有效的芳氨基甲酸酯类新型农药(杨春河,耿丽文,周德锋,张弘,崔东亮,李志念,王良清,臧寿国,张则勇,发明专利,cn 1814590 a)。例如,li等人利用活性拼接原理设计合成一类呋喃甲基取代的n-芳酰基氨基甲酸酯类化合物(见结构式1),生物活性测定结果表明,这类化合物对黄瓜褐斑病菌、水稻纹枯病菌、灰霉病菌和尖孢镰刀菌都有良好的杀菌活性(y.li,b.-j.li,y.ling,h.-j.miao,y.-x.shi,x.-l.yang,journal of agricultural and food chemistry,2010,58,3037-3042);类似地,刘长春根据活性亚结构拼接原理将2-氯吡啶环引入到芳氨基甲酸酯结构中,设计合成了芳氨基甲酸-2-氯吡啶-5-甲酯类衍生物(见结构式2),生物活性测定结果表明,这类化合物对小麦赤霉病菌、苹果轮纹病菌和番茄灰霉病菌等均表现出优异的杀菌活性,具有很好的应用开发价值(刘长春,农药学学报,2015,17,97-100);chander课题组曾报道将四氢喹啉活性基团引入到芳氨基甲酸酯结构中,所合成的化合物(见结构式3)对黑曲霉菌具有良好的杀菌活性(s.chander,p.ashok,y.-t.zheng,p.wang,k.s.raja,a.taneja,s.murugesan,bioorganic chemistry,2016,64,66-73)。

[0004][0005]

另一方面,含氮杂环化合物因其结构形式的多样性以及良好的生物活性、选择性和低毒性等特点,已成为绿色农药先导化合物开发热点之一,占据着十分重要的地位。其中,喹啉作为一类非常重要的含氮杂环化合物,具有广谱的生物活性和低毒性,已成为发展新农药的焦点,并显示出良好的发展前景。已投放市场的喹啉类化合物作为农药品种,如美国道化学公司开发的喹啉农药苯氧喹啉(见结构式4)对白粉病的防治有特效,能够抑制附着孢的生长,而且对农作物物无害,对环境安全,可有效防治禾谷类作物和蔬菜类作物的白粉病(w.r.arnold,m.j.coghlan,g.p.jourdan,e.v.krumkalns,and r.g.suhr.1992.quinoline and cinnoline fungicide compositions:us,5240940[p])。该公司开发的喹啉酰胺(见结构式5)农药具有杀菌、杀虫的双重活性,可用作高效的杀菌剂,对水稻的稻瘟病和葡萄的灰霉病有100%的防治效果(r.e.hackler,p.l.johnson,g.p.jourdan,j.g.samaritoni,and b.r.thoreen.1993.n-(4-pyridyl or 4-quinolinyl)arylacetamide pesticides.wo,9304580[p])。因此,设计合成结构新颖的喹啉类化合物,从中寻求高活性的先导化合物来开发新型的农业杀菌剂已成为农药合成领域一个重要研究方向(罗维,发明专利cn 109384766 a;许辉,唐剑峰,迟会伟,吴建挺,刘莹,徐龙祥,杨绎,李冬蓉,发明专利cn 111205223 a;唐剑峰,迟会伟,吴建挺,刘莹,李冬蓉,赵恭文,发明专利cn 108689928 a)。在这方面,倪芸和陈丽等依据活性亚结构拼接原理分别设计合成一类含氟喹啉酰胺或酯类化合物(见结构式6),生物活性研究表明,这类化合物对小麦全蚀病、小麦赤霉病、小麦纹枯病和水稻稻瘟病等表现出优异的的杀菌活性,50mg/l浓度下杀菌率达到90%以上(倪芸,许天明,钟良坤,孔晓燕,史建俊,刘幸海,孔小林,姬文娟,谭成侠,有机化学,2015,35,2218-2222;陈丽,谭成侠,发明专利,cn 112608277 a)。

[0006]

另外,由于氟原子具有特殊的电子效应和模拟效应等性质,可使化合物的生物活性倍增,改善其物理性质,如增大膜渗透性、改变疏水功能和提高抗氧化等,已成为有机氟化学和药物化学的重要研究领域,被广泛应用于医药和农药创制方面。

[0007]

基于以上研究事实和依据活性亚结构拼接原理,如果能够将喹啉环和氟代苯构建到氨基甲酸酯结构中,得到一类芳氨基甲酸酯类新化合物,并对它们的杀菌活性进行评估将是一项很有意义的研究工作,具体拼接原理:

[0008][0009]

这样,如果能够提供一种简便有效的合成方法实现这一设想,无疑将极大促进这类衍生物的广泛研究与应用,而且还会对今后设计合成类似具有不同杂环结构的氨基甲酸酯类衍生物提供研究思路,具有重要的参考价值。对于构建氨基甲酸酯结构,现有的方法并不多(张晓鹏,梁冰洁,裴莹莹,楚新颖,齐会茹,化学通报,73,886-891),通常采用光气法制备,即醇类化合物首先与光气反应生成氯甲酸酯,然后再与苯胺类化合物发生酰化反应制得,或是苯胺先与光气反应生成苯基异氰酸酯,再与醇加成制得产物(彭志源,中国农药大典,香港:中国科技文化出版社,2005:403-404,419-420,766-767,769-770,646-647,618-619;程侣柏,精细化工产品的合成及应用,第四版,大连:大连理工大学出版社,2007,230)。但该方法不仅需用剧毒的光气,而且还会产生大量的酸性气体氯化氢,腐蚀设备,造成环境污染。虽然可用co2代替剧毒的光气(施敏,沈玉梅,发明专利,cn 1300730),但反应要求在高温高压苛刻条件下才能促进生成氨基甲酸酯;也可使用三光气、羰基二咪唑或碳酸酯等替代光气,但由于只有其中的羰基进入到目标产物中,其余结构片段变成了副产物,造成反应的原子经济性低,成本高等缺点(n.kapuriya,k.kapuriya,h.dong,x.zhang,t.-c.chou,y.-t.chen,t.-c.lee,w.-c.lee,t.-h.tsai,y.naliapara,t.-long su,bioorganic&medicinal chemistry,2009,17,1264-1275;j.gao,h.li,y.zhang,y.zhang,green chemistry,2007,9,572

–

576;谢丽尔﹒a﹒格莱斯;丹尼尔﹒j﹒布扎德;迈克尔﹒b﹒沙格哈飞;奥利维亚﹒d﹒韦伯,发明专利,cn 109996790 a)。另外,也可直接利用异氰酸酯作为反应原料(唐子龙,刘汉文,王晓光,欧晓明,唐仁和,陈奕彬,有机化学,2007,27,999-1006),但此方法最大的问题是异氰酸酯结构具有较高的反应活性,容易发生自聚反应,稳定性差。再有,利用还原羰基法或氧化羰基法制备,即硝基苯与醇或苯胺与醇在co存在下通过催化羰基化反应得到氨基甲酸酯(f.ragaini,s.cenini,journal of molecular catalysis a:chemical,2000,161,31-38;f.shia,y.deng,chemical communications,2001,443-444)。该方法虽然对使用的co气体利用率高,无腐蚀性废物生成,但要用到钯、钌、钛、金等催化剂,存在价格高且难以重复使用等缺陷。

技术实现要素:

[0010]

本发明的目的是针对上述现状,旨在提供一种具有杀菌活性的芳氨基甲酸酯类衍生物及其制备方法,该方法合成路线简单,所需的溶剂和试剂廉价易得,无需使用任何的催化剂和添加剂,实验操作简便,反应条件温和,收率高,具有潜在的实用价值。

[0011]

本发明还提供一种(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯在制备杀菌剂中的应用。

[0012]

为解决上述技术问题,本发明是这样实现的:

[0013]

(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯,具有式i所示通式:

[0014][0015]

式中,r选自:氢、卤素、1-4个碳烷基或1-4个碳的烷氧基中的一种,其位置在喹啉环5位至8位单取代或多取代。

[0016]

本发明制备方法是以对氟苯甲酰氯为原料,首先与叠氮化钠发生亲核取代反应生成对氟苯甲酰基叠氮,然后其与(2-氯喹啉-3-基)甲醇发生串联反应,一步合成(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯类化合物。

[0017]

(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯的制备方法,具体包括以下步骤:

[0018]

(1)在冰水温度下,向对氟苯甲酰氯的有机溶液中滴加叠氮化钠水溶液,滴加完毕,在该温度进行搅拌反应;反应完毕,经萃取,洗涤,干燥和减压蒸除溶剂得到对氟苯甲酰基叠氮中间体;

[0019]

(2)对氟苯甲酰基叠氮与(2-氯喹啉-3-基)甲醇溶解于有机溶剂中,加热反应;反应完毕,经减压蒸除溶剂和柱层析分离即得目的产物(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯。

[0020]

进一步地,本发明步骤(1)中,所述对氟苯甲酰氯与叠氮化钠的摩尔比为1:1.0~1.5。

[0021]

进一步地,本发明步骤(2)中,所述对氟苯甲酰基叠氮中间体与(2-氯喹啉-3-基)甲醇的摩尔比为1.0~1.5:1。

[0022]

进一步地,本发明步骤(1)中,在0~4℃冰水温度下进行搅拌反应3~6小时;步骤(2)中,加热反应是指加热到70~110℃下反应4~8小时。

[0023]

进一步地,本发明步骤(1)中,所述有机溶液为丙酮、二氧六环或n,n-二甲基甲酰胺中的一种。

[0024]

进一步地,本发明步骤(2)中,所述有机溶剂为乙腈、二氧六环或n,n-二甲基甲酰胺中的一种。

[0025]

进一步地,本发明步骤(2)中,所述柱层析中,所用的洗脱液为石油醚和乙酸乙酯的混合溶剂;所述石油醚和乙酸乙酯之间的体积比为5~20:1。

[0026]

本发明制备方法按如下化学反应式进行:

[0027][0028]

本发明(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯具有优异的杀菌活性,可应用于防治黄瓜霜霉病和小麦白粉病等农作物病菌杀菌剂的制备。

[0029]

本发明的具体反应机理为:对氟苯甲酰氯与叠氮化钠在较低温度下发生亲核取代反应,生成的对氟苯甲酰基叠氮中间体与(2-氯喹啉-3-基)甲醇在加热条件下发生连续的curtius重排和醇的酰基化反应,从而一步生成(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲

酸酯类化合物。

[0030]

本发明与现有技术相比具有如下优点:

[0031]

(1)本发明所设计合成的化合物相对与现有的氨基甲酸酯类化合物均具有喹啉环和对氟苯结构。而且目标物具有优异的杀菌活性,可以作为农药先导结构进行深入研究,对农药创制研究具有一定的参考和应用价值。

[0032]

(2)本发明合成(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯方法与传统的氨基甲酸酯类化合物制备方法相比,具有原料易得,合成路线简单,实验操作简便,无需使用任何的催化剂和添加剂,反应条件温和,收率高等优点,这不仅大大提高活性分子骨架的多样性及合成效率,还对今后设计合成含其他杂环的氨基甲酸酯类化合物提供了新思路。

[0033]

(3)利用合成的活性(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯类化合物开发高效低毒的农药,可用于制备杀菌剂。

附图说明

[0034]

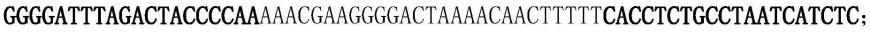

图1为实施例1所得产物的核磁共振氢谱图;

[0035]

图2为实施例1所得产物的核磁共振碳谱图;

[0036]

图3为实施例2所得产物的核磁共振氢谱图;

[0037]

图4为实施例2所得产物的核磁共振碳谱图;

[0038]

图5为实施例3所得产物的核磁共振氢谱图;

[0039]

图6为实施例3所得产物的核磁共振碳谱图;

[0040]

图7为实施例4所得产物的核磁共振氢谱图;

[0041]

图8为实施例4所得产物的核磁共振碳谱图;

[0042]

图9为实施例5所得产物的核磁共振氢谱图;

[0043]

图10为实施例5所得产物的核磁共振碳谱图;

[0044]

图11为实施例6所得产物的核磁共振氢谱图;

[0045]

图12为实施例6所得产物的核磁共振碳谱图;

[0046]

图13为实施例7所得产物的核磁共振氢谱图;

[0047]

图14为实施例7所得产物的核磁共振碳谱图。

具体实施方式

[0048]

以下实施例旨在说明本发明而不是对本发明的进一步限定。

[0049]

实施例1(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯的制备

[0050][0051]

将对氟苯甲酰氯(0.793g,5mmol)加入40ml丙酮中,使之完全溶解。在冰水浴0℃条件下,向该溶液中逐滴加入叠氮化钠(0.488g,7.5mmol)的水溶液15ml。滴加结束,在该温度下继续搅拌5小时。tlc监测反应进程。反应完毕,反应液用乙酸乙酯萃取(25ml

×

3),有机相用水洗涤两次(25ml

×

2),无水硫酸钠干燥,减压蒸除溶剂得到纯度较高的白色的对氟苯甲酰基叠氮0.743g,收率90%。然后,称取对氟苯甲酰基叠氮(0.247g,1.5mmol),溶于乙腈

(5ml)溶剂中,再加入溶有(2-氯喹啉-3-基)甲醇(0.194g,1mmol)的乙腈溶液3ml。所得溶液在70℃下加热搅拌,有气泡产生,反应8小时。tlc监测反应进程。反应完毕,减压蒸除溶剂,得到粗产物经柱层析分离提纯得白色固体(洗脱液:石油醚:乙酸乙酯(v/v)=10:1),产率73.7%,m.p.164.3-165.5℃;1h nmr(400mhz,cdcl3)δ5.41(s,2h,ch2),6.82(s,1h,nh),7.00(t,j=8.0hz,2h,arh),7.33-7.36(m,2h,arh),7.56(t,j=7.2hz,1h,arh),7.73(t,j=8.0hz,1h,arh),7.81(d,j=8.0hz,1h,arh),8.01(d,j=8.4hz,1h,arh),8.22(s,1h,arh);

13

c nmr(100mhz,cdcl3)δ63.57,115.53,115.74,116.05,116.27,127.34,127.56,128.23,130.80,132.24,132.33,133.15,133.21,133.24,138.32,147.26,149.73.

[0052]

实施例2(2-氯-6-甲基喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯的制备

[0053][0054]

将对氟苯甲酰氯(0.793g,5mmol)加入40ml二氧六环中,使之完全溶解。在冰水浴4℃条件下,向该溶液中逐滴加入叠氮化钠(0.325g,5mmol)的水溶液12ml。滴加结束,在该温度下继续搅拌6小时。tlc监测反应进程。反应完毕,反应液用乙酸乙酯萃取(25ml

×

3),有机相用水洗涤两次(25ml

×

2),无水硫酸钠干燥,减压蒸除溶剂得到纯度较高的白色的对氟苯甲酰基叠氮0.685g,收率83%。然后,称取对氟苯甲酰基叠氮(0.165g,1mmol),溶于二氧六环(4ml)溶剂中,再加入溶有(2-氯-6-甲基喹啉-3-基)甲醇(0.207g,1mmol)的二氧六环溶液4ml。所得反应液在100℃下加热搅拌,有气泡产生,反应5小时。tlc监测反应进程。反应完毕,减压蒸除溶剂,得到粗产物经柱层析分离提纯得白色固体(洗脱液:石油醚:乙酸乙酯(v/v)=5:1),产率71.4%,m.p.158.8-160.4℃;1h nmr(400mhz,cdcl3)δ2.50(s,3h,ch3),5.39(s,2h,ch2),6.88(s,1h,nh),6.99(t,j=8.4hz,2h,arh),7.33-7.36(m,2h,arh),7.55(d,j=8.4hz,2h,arh),7.88(d,j=8.4hz,1h,arh),8.11(s,1h,arh);

13

c nmr(100mhz,cdcl3)δ21.29,63.55,115.32,115.55,120.17,126.18,126.64,127.33,127.55,132.80,137.16,137.61,145.55,148.51,152.76,157.57.

[0055]

实施例3(2-氯-6,8-二甲基喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯的制备

[0056][0057]

将对氟苯甲酰氯(0.793g,5mmol)加入到30mln,n-二甲基甲酰胺(dmf)中,使之完全溶解。在冰水浴2℃条件下,向该溶液中逐滴加入叠氮化钠(0.391g,6mmol)的水溶液12ml。滴加结束,在该温度下继续搅拌3小时。tlc监测反应进程。反应完毕,反应液用乙酸乙酯萃取(25ml

×

3),有机相用水洗涤两次(25ml

×

2),无水硫酸钠干燥,减压蒸除溶剂得到纯度较高的白色的对氟苯甲酰基叠氮0.709g,收率86%。然后,称取对氟苯甲酰基叠氮(0.198g,1.2mmol),溶于,n-二甲基甲酰胺(dmf)(5ml)溶剂中,再加入溶有(2-氯-6,8-二甲基喹啉-3-基)甲醇(0.221g,1mmol)的dmf溶液3ml。所得反应液在110℃下加热搅拌,有气泡产生,反应4小时。tlc监测反应进程。反应完毕,减压蒸除溶剂,得到粗产物经柱层析分离提纯得浅黄色固体(洗脱液:石油醚:乙酸乙酯(v/v)=20:1),产率72.8%,m.p.172.6-173.2℃;1h nmr(400mhz,cdcl3)δ2.46(s,3h,ch3),2.71(s,3h,ch3),5.39(s,2h,ch2),6.82(s,1h,

nh),7.00(t,j=8.4hz,2h,arh),7.34-7.38(m,3h,arh),7.40(s,1h,arh),8.07(s,1h,arh);

13

c nmr(100mhz,cdcl3)δ17.63,21.49,63.80,115.52,115.74,124.34,125.94,127.07,127.16,132.26,132.35,133.17,136.06,137.03,137.92,145.21,147.82,165.12,167.18.

[0058]

实施例4(2-氯-6-乙基喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯的制备

[0059][0060]

将对氟苯甲酰氯(0.793g,5mmol)加入到40ml丙酮中,使之完全溶解。在冰水浴0℃条件下,向该溶液中逐滴加入叠氮化钠(0.358g,5.5mmol)的水溶液12ml。滴加结束,在该温度下继续搅拌5小时。tlc监测反应进程。反应完毕,反应液用乙酸乙酯萃取(25ml

×

3),有机相用水洗涤两次(25ml

×

2),无水硫酸钠干燥,减压蒸除溶剂得到纯度较高的白色的对氟苯甲酰基叠氮0.726g,收率88%。然后,称取对氟苯甲酰基叠氮(0.152g,1.1mmol),溶于乙腈(3ml)溶剂中,再加入溶有(2-氯-6-乙基喹啉-3-基)甲醇(0.222g,1mmol)的乙腈溶液3ml。所得反应液在80℃下加热搅拌,有气泡产生,反应5小时。tlc监测反应进程。反应完毕,减压蒸除溶剂,得到粗产物经柱层析分离提纯得白色固体(洗脱液:石油醚:乙酸乙酯(v/v)=15:1),产率78.1%,m.p.146.2-147.9℃;1h nmr(400mhz,cdcl3)δ1.35(t,j=7.6hz,3h,ch3),3.24(q,j=7.6hz,2h,ch2),5.41(s,2h,ch2),6.79(s,1h,nh),7.00(t,j=8.4hz,2h,arh),7.33-7.36(m,2h,arh),7.49(d,j=7.6hz,1h,arh),7.58(d,j=7.6hz,1h,arh),7.64(d,j=7.6hz,1h,arh),8.18(s,1h,arh);

13

c nmr(100mhz,cdcl3)δ14.82,24.21,63.78,115.57,115.79,116.11,116.33,125.42,127.24,129.18,132.77,132.87,133.20,133.30,138.66,145.98,148.68,161.15.

[0061]

实施例5(2-氯-6-甲氧基喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯的制备

[0062][0063]

将对氟苯甲酰氯(0.793g,5mmol)加入到40ml丙酮中,使之完全溶解。在冰水浴3℃条件下,向该溶液中逐滴加入叠氮化钠(0.456g,7mmol)的水溶液15ml。滴加结束,在该温度下继续搅拌4小时。tlc监测反应进程。反应完毕,反应液用乙酸乙酯萃取(25ml

×

3),有机相用水洗涤两次(25ml

×

2),无水硫酸钠干燥,减压蒸除溶剂得到纯度较高的白色的对氟苯甲酰基叠氮0.718g,收率87%。然后,称取对氟苯甲酰基叠氮(0.231g,1.4mmol),溶于乙腈(5ml)溶剂中,再加入溶有(2-氯-6-甲氧基喹啉-3-基)甲醇(0.223g,1mmol)的乙腈溶液5ml。所得反应液在80℃下加热搅拌,有气泡产生,反应5小时。tlc监测反应进程。反应完毕,减压蒸除溶剂,得到粗产物经柱层析分离提纯得白色固体(洗脱液:石油醚:乙酸乙酯(v/v)=10:1),产率82.5%,m.p.162.6-163.2℃;1h nmr(400mhz,cdcl3)δ3.82(s,3h,och3),5.31(s,2h,ch2),6.82(s,1h,nh),6.92(t,j=8.4hz,2h,arh),6.97(d,j=2.0hz,1h,arh),7.27-7.30(m,3h,arh),7.81(d,j=8.8hz,1h,arh),8.03(s,1h,arh);

13

c nmr(100mhz,cdcl3)δ49.74,58.02,99.19,109.75,110.01,114.58,117.61,122.13,123.71,127.51,131.43,137.35,141.20,147.18,152.38,156.54.

[0064]

实施例6(2-氯-6-氟喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯的制备

[0065][0066]

将对氟苯甲酰氯(0.793g,5mmol)加入到40ml丙酮中,使之完全溶解。在冰水浴0℃条件下,向该溶液中逐滴加入叠氮化钠(0.423g,6.5mmol)的水溶液13ml。滴加结束,在该温度下继续搅拌6小时。tlc监测反应进程。反应完毕,反应液用乙酸乙酯萃取(25ml

×

3),有机相用水洗涤两次(25ml

×

2),无水硫酸钠干燥,减压蒸除溶剂得到纯度较高的白色的对氟苯甲酰基叠氮0.759g,收率92%。然后,称取对氟苯甲酰基叠氮(0.215g,1.3mmol),溶于n,n-二甲基甲酰胺(dmf)(5ml)溶剂中,再加入溶有(2-氯-6-氟喹啉-3-基)甲醇(0.212g,1mmol)的dmf溶液4ml。所得反应液在90℃下加热搅拌,有气泡产生,反应5小时。tlc监测反应进程。反应完毕,减压蒸除溶剂,得到粗产物经柱层析分离提纯得浅黄色固体(洗脱液:石油醚:乙酸乙酯(v/v)=5:1),产率72.1%,m.p.157.1-158.3℃;1h nmr(400mhz,cdcl3)δ5.42(s,2h,ch2),6.79(s,1h,nh),7.00(t,2h,j=8.0hz,arh),7.33-7.36(m,2h,arh),7.43(d,1h,j=8.0hz,arh),7.47(d,1h,j=7.6hz,arh),7.57(d,1h,j=8.0hz,arh),7.64(d,1h,j=8.0hz,arh);

13

c nmr(100mhz,cdcl3)δ63.70,116.06,116.28,126.94,127.75,127.81,128.37,131.36,132.48,132.57,139.24,146.77,149.24,164.61,166.72.

[0067]

实施例7(2-氯-6-叔丁基喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯的制备

[0068][0069]

将对氟苯甲酰氯(0.793g,5mmol)加入到40ml丙酮,使之完全溶解。在冰水浴0℃条件下,向该溶液中逐滴加入叠氮化钠(0.391g,6mmol)的水溶液12ml。滴加结束,在该温度下继续搅拌6小时。tlc监测反应进程。反应完毕,反应液用乙酸乙酯萃取(25ml

×

3),有机相用水洗涤两次(25ml

×

2),无水硫酸钠干燥,减压蒸除溶剂得到纯度较高的白色的对氟苯甲酰基叠氮0.768g,收率93%。然后,称取对氟苯甲酰基叠氮(0.199g,1.2mmol),溶于乙腈(4ml)溶剂中,再加入溶有(2-氯-6-叔丁基喹啉-3-基)甲醇(0.250g,1mmol)的乙腈溶液5ml。所得反应液在80℃下加热搅拌,有气泡产生,反应5小时。tlc监测反应进程。反应完毕,减压蒸除溶剂,得到粗产物经柱层析分离提纯得白色固体(洗脱液:石油醚:乙酸乙酯(v/v)=20:1),产率81.3%;m.p.164.8-165.1℃;1h nmr(400mhz,cdcl3)δ1.39(s,9h,t-bu),5.40(s,2h,ch2),6.84(s,1h,nh),6.99(t,j=8.0hz,2h,arh),7.34-7.36(m,2h,arh),7.72(s,1h,arh),7.81(dd,j=8.8,2.0hz,1h,arh),7.95(dd,j=7.6,3.2hz,1h,hc=n),8.20(s,1h,arh);

13

c nmr(100mhz,cdcl3)δ31.08,34.99,63.72,115.55,115.77,126.66,125.88,126.68,127.41,127.79,129.81,132.28,132.38,138.42,145.88,149.07,150.45,165.13,167.20.

[0070]

实施例7所得产物的单晶衍射图及相关数据

[0071][0072][0073][0074]

实施例8杀菌活性测定

[0075]

1.供试菌

[0076]

稻梨孢(pyricularia oryzae),灰葡萄孢(botrytis cinerea),古巴假霜霉(pseudoperonospora cubenis),禾本科布氏白粉菌(blumeria graminis),玉米柄锈(puccinia sorghi),黄瓜(cucumis sativus l.,品种为京新4号),小麦(triticum aestivum l.,品种为周麦12号),玉米(zea mays l.,品种为白粘);

[0077]

2.测定方法

[0078]

1)孢子萌发测试方法

[0079]

孢子萌发测试法测定了目标化合物对稻瘟病(rice blast)和灰霉病(gray mold)的杀菌活性,通过在培养液中加入测试样品,测定样品抑制稻梨孢(稻瘟病)和灰葡萄孢(蔬菜灰霉病)的孢子萌发活性。试验样品的浓度均为8.33mg/l;对照药剂稻瘟灵和氟啶胺的浓度均为8.33mg/l。

[0080]

2)盆栽苗测试方法

[0081]

采用盆栽苗测试法测定了目标化合物对黄瓜霜霉病(cucumber downy mildew)、小麦白粉病(wheat powdery mildew)、小麦锈病(wheat rust)和黄瓜炭疽病(cucumber anthracnose)的杀菌活性。

[0082]

①

寄主植物培养

[0083]

温室内培养黄瓜、小麦、玉米苗,均长至2叶期,备用。

[0084]

②

药液配制

[0085]

准确称取制剂的样品,加入溶剂和0.05%的吐温-20自来水后,配制成50mg/l的药液各20ml,用于活体苗杀菌活性研究。对照药剂氰霜唑、醚菌酯、戊唑醇、咪鲜胺的浓度均为25mg/l。

[0086]

③

喷雾处理

[0087]

喷雾器类型为作物喷雾机,喷雾压力为1.5kg/cm2,喷液量约为1000l/hm2。上述试验材料处理后,自然风干,24h后接种病原菌。

[0088]

④

接种病原菌

[0089]

接种器分别将黄瓜霜霉病菌孢子囊悬浮液(5

×

105个/ml)、黄瓜炭疽病菌孢子悬浮液(5

×

105个/ml)和玉米锈病菌孢子悬浮液(5

×

106个/ml)喷雾于寄主作物上,然后移入人工气候室培养(24℃,rh》90,无光照)。24h后,试验材料移于温室正常管理,4-7d后调查试验样品的杀菌活性;将小麦白粉病菌孢子抖落在小麦上,并在温室内培养,5-7d后调查化合物的杀菌活性。

[0090]

杀菌剂活性评价

[0091]

孢子萌发试验采用hts评价方法,盆栽试验是根据对照的发病程度,采用目测方法,调查试验样品的杀菌活性。结果参照美国植病学会编写的《a manual of assessment keys for plant diseases》,用100~0来表示,结果调查分四级,“100”级代表无病或孢子无萌发,“80”级代表孢子少量萌发或萌发但无菌丝生长,“50”级代表孢子萌发约50%,且萌发后菌丝较短,“0”级代表最严重的发病程度或与空白对照相近。初步生物活性试验结果(见表1)表明,设计的(2-氯喹啉-3-基)甲基(n-对氟苯基)氨基甲酸酯类新化合物对黄瓜霜霉病(cdm)和小麦白粉病(wpm)有优异的杀菌活性,杀菌率高达90%;对小麦锈病(wr)和稻瘟病(rb)表现出中等抑制活性;而对黄瓜炭疽病(ca)和灰霉病(gm)的杀菌活性较低,仅为20~45%之间。

[0092]

表1目标化合物的杀菌活性数据

[0093][0094]

注:cdm:黄瓜霜霉病;wpm:小麦白粉病;wr:小麦锈病;ca:黄瓜炭疽病;rb:稻瘟病;gm:灰霉病。

[0095]

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。