1.本发明属于功率半导体技术领域,涉及一种具有集成续流二极管的氧化镓纵向场效应晶体管。

背景技术:

2.功率场效应晶体管与双极器件相比具有更好的开关性能,因此被广泛应用于高频功率开关领域。氧化镓材料具有超宽禁带和高击穿电场,氧化镓功率器件的baliga优值为gan的4倍、sic的10倍及si的3444倍,理论上具有更高工作温度、更大功率、更低损耗、更小体积以及更强抗辐射能力。因此,氧化镓有望成为高压、大功率、低损耗功率器件的优选材料,满足高功率密度、高转换效率及小型轻量化的电源系统需求,具有广阔的应用前景。

3.目前氧化镓尚未实现有效的p型掺杂,基于氧化镓的功率场效应晶体管难以实现阈值电压为正值的增强型器件,且不存在寄生的pn结体二极管反向传导电流,需要与独立的续流二极管封装成模块以实现反向续流功能。因此,电路设计、寄生电感、封装成本、模块面积和芯片散热等方面都面临挑战。在gan和sic功率场效应晶体管中常采用肖特基二极管作为集成续流二极管,但肖特基接触会占用额外的芯片面积,且泄漏电流较大,同时温度对肖特基性能影响较大。

技术实现要素:

4.针对上述问题,本发明提出一种具有集成续流二极管的氧化镓纵向场效应晶体管。

5.本发明的技术方案为:

6.一种具有集成续流二极管的氧化镓纵向场效应晶体管,包括漏电极1、位于漏电极1上表面的n型氧化镓漏区2、位于n型氧化镓漏区2上表面的n型氧化镓漂移区3;

7.其特征在于,所述n型氧化镓漂移区3的上表面沿器件横向方向具有间隔分布的第一鳍状氧化镓漂移区4-1和第二鳍状氧化镓漂移区4-2;所述第一鳍状氧化镓漂移区4-1的上表面具有第一n 高掺杂氧化镓区5-1,所述第二鳍状氧化镓漂移区4-2的上表面具有第二n 高掺杂氧化镓区5-2;所述n型氧化镓漂移区3的上表面以及第一鳍状氧化镓漂移区4-1和第二鳍状氧化镓漂移区4-2的侧壁覆盖有第一绝缘介质6;以第一鳍状氧化镓漂移区4-1和第二鳍状氧化镓漂移区4-2之间的第一绝缘介质6中线延伸线作为分界线将器件元胞定义为晶体管区和二极管区,并且第一鳍状氧化镓漂移区4-1位于晶体管区,第二鳍状氧化镓漂移区4-2位于二极管区,则晶体管区的第一绝缘介质6上表面覆盖有栅电极7;所述栅电极7表面覆盖有第二绝缘介质8,且第二绝缘介质8延伸至与第一n 高掺杂氧化镓区5-1的侧壁接触;所述第二绝缘介质8和第一n 高掺杂氧化镓区5-1的上表面覆盖有源电极9;所述二极管区的第一绝缘介质6上表面覆盖有源电极9,并且二极管区的源电极9完全覆盖第二n 高掺杂氧化镓区5-2,且晶体管区的源电极9与二极管区的源电极9接触。

8.进一步的,所述二极管区的第一绝缘介质6上表面也具有第二绝缘介质8,并且二

极管区的第二绝缘介质8与晶体管区的第二绝缘介质8相连,同时还沿第二鳍状氧化镓漂移区4-2侧壁外的第一绝缘介质6表面向靠近第二n 高掺杂氧化镓区5-2的方向延伸,且和第二n 高掺杂氧化镓区5-2不接触。

9.本发明的有益效果为,本发明的场效应晶体管具有高阈值电压和高击穿电压,续流二极管具有低开启电压和低导通压降,实现场效应晶体管和续流二极管的单片工艺集成。

附图说明

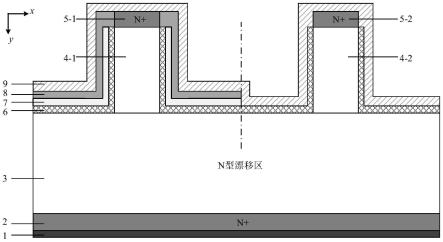

10.图1为本发明实施例1的剖面结构示意图;

11.图2为本发明实施例2的剖面结构示意图;

具体实施方式

12.下面结合附图和实施例,详细描述本发明的技术方案:

13.实施例1:

14.如图1所示,本例包括漏电极1、位于漏电极1上表面的n型氧化镓漏区2、位于n型氧化镓漏区2上表面的n型氧化镓漂移区3;其特征在于,所述n型氧化镓漂移区3的上表面沿器件横向方向具有间隔分布的第一鳍状氧化镓漂移区4-1和第二鳍状氧化镓漂移区4-2;所述第一鳍状氧化镓漂移区4-1的上表面具有第一n 高掺杂氧化镓区5-1,所述第二鳍状氧化镓漂移区4-2的上表面具有第二n 高掺杂氧化镓区5-2;所述n型氧化镓漂移区3的上表面以及第一鳍状氧化镓漂移区4-1和第二鳍状氧化镓漂移区4-2的侧壁覆盖有第一绝缘介质6;以第一鳍状氧化镓漂移区4-1和第二鳍状氧化镓漂移区4-2之间的第一绝缘介质6中线延伸线作为分界线将器件元胞定义为晶体管区和二极管区,并且第一鳍状氧化镓漂移区4-1位于晶体管区,第二鳍状氧化镓漂移区4-2位于二极管区,则晶体管区的第一绝缘介质6上表面覆盖有栅电极7;所述栅电极7表面覆盖有第二绝缘介质8,且第二绝缘介质8延伸至与第一n 高掺杂氧化镓区5-1的侧壁接触;所述第二绝缘介质8和第一n 高掺杂氧化镓区5-1的上表面覆盖有源电极9;所述二极管区的第一绝缘介质6上表面覆盖有源电极9,并且二极管区的源电极9完全覆盖第二n 高掺杂氧化镓区5-2,且晶体管区的源电极9与二极管区的源电极9接触。

15.本例的工作原理为:

16.本发明提出的一种具有集成续流二极管的氧化镓纵向场效应晶体管,当栅电极7外加电压为零时,栅电极金属与第一鳍状氧化镓漂移区4-1的氧化镓半导体之间的功函数差耗尽导电沟道,场效应晶体管关断;随着栅电压增加,耗尽区变窄且器件进入正向导通状态,实现正的阈值电压;当栅电压进一步增加,第一鳍状氧化镓漂移区4-1侧壁形成高浓度电子积累层,增强正向电流能力且减小导通电阻。在正向阻断状态,由于导电沟道被夹断,有效抑制泄漏电流且提高击穿电压。此外,源电极9在功能上也作为集成二极管的阳极。在场效应晶体管运行期间,源电极9外加电压为零,源电极金属和第二鳍状氧化镓漂移区4-2的氧化镓半导体之间的功函数差耗尽导电沟道,集成二极管处于关断状态,不影响场效应晶体管的导通及耐压特性。在反向续流时,源电极9相对于漏电极1为正电压,使第二鳍状氧化镓漂移区4-2的耗尽区缩小,使得源电极9和漏电极1之间有电流路径,集成的续流二极管

导通,具有低的开启电压和低的导通压降。因此,本发明的场效应晶体管具有高阈值电压和高击穿电压,续流二极管具有低开启电压和低导通压降,实现场效应晶体管和续流二极管的单片工艺集成。

17.实施例2:

18.如图2所示,本实施例与实施例1的区别在于,所述二极管区的第一绝缘介质6上表面也具有第二绝缘介质8,并且二极管区的第二绝缘介质8与晶体管区的第二绝缘介质8相连,同时还沿第二鳍状氧化镓漂移区4-2侧壁外的第一绝缘介质6表面向靠近第二n 高掺杂氧化镓区5-2的方向延伸,且和第二n 高掺杂氧化镓区5-2不接触。与实施例1相比,第二侧的第二绝缘介质8与第一绝缘介质6形成阶梯场板,进一步调制电场分布并提高击穿电压。

技术特征:

1.一种具有集成续流二极管的氧化镓纵向场效应晶体管,包括漏电极(1)、位于漏电极(1)上表面的n型氧化镓漏区(2)、位于n型氧化镓漏区(2)上表面的n型氧化镓漂移区(3);其特征在于,所述n型氧化镓漂移区(3)的上表面沿器件横向方向具有间隔分布的第一鳍状氧化镓漂移区(4-1)和第二鳍状氧化镓漂移区(4-2);所述第一鳍状氧化镓漂移区(4-1)的上表面具有第一n 高掺杂氧化镓区(5-1),所述第二鳍状氧化镓漂移区(4-2)的上表面具有第二n 高掺杂氧化镓区(5-2);所述n型氧化镓漂移区(3)的上表面以及第一鳍状氧化镓漂移区(4-1)和第二鳍状氧化镓漂移区(4-2)的侧壁覆盖有第一绝缘介质(6);以第一鳍状氧化镓漂移区(4-1)和第二鳍状氧化镓漂移区(4-2)之间的第一绝缘介质(6)中线延伸线作为分界线将器件元胞定义为晶体管区和二极管区,并且第一鳍状氧化镓漂移区(4-1)位于晶体管区,第二鳍状氧化镓漂移区(4-2)位于二极管区,则晶体管区的第一绝缘介质(6)上表面覆盖有栅电极(7);所述栅电极(7)表面覆盖有第二绝缘介质(8),且第二绝缘介质(8)延伸至与第一n 高掺杂氧化镓区(5-1)的侧壁接触;所述第二绝缘介质(8)和第一n 高掺杂氧化镓区(5-1)的上表面覆盖有源电极(9);所述二极管区的第一绝缘介质(6)上表面覆盖有源电极(9),并且二极管区的源电极(9)完全覆盖第二n 高掺杂氧化镓区(5-2),且晶体管区的源电极(9)与二极管区的源电极(9)接触。2.根据权利要求1所述的一种具有集成续流二极管的氧化镓纵向场效应晶体管,其特征在于,所述二极管区的第一绝缘介质(6)上表面也具有第二绝缘介质(8),并且二极管区的第二绝缘介质(8)与晶体管区的第二绝缘介质(8)相连,同时还沿第二鳍状氧化镓漂移区(4-2)侧壁外的第一绝缘介质(6)表面向靠近第二n 高掺杂氧化镓区(5-2)的方向延伸,且和第二n 高掺杂氧化镓区(5-2)不接触。

技术总结

本发明属于功率半导体技术领域,涉及一种具有集成续流二极管的氧化镓纵向场效应晶体管。在栅/源电压为零时,栅/源电极金属与氧化镓半导体之间功函数差耗尽导电沟道;随着栅/源电压增加,耗尽区逐渐变窄直至在沟道侧壁形成高浓度电子积累层。因此,在正向导通时,本发明能减小导通电阻且增强正向电流能力;正向阻断时,有效降低场效应晶体管的泄漏电流且提高器件的击穿电压,提高阈值电压;正向阻断或正向导通时,集成二极管处于关断状态,不影响场效应晶体管的导通及耐压特性。在反向续流时,集成二极管导通,具有低的开启电压和低的导通压降。本发明的场效应晶体管和集成二极管工艺兼容,实现单片工艺集成,有利于减少寄生电感和模块体积。和模块体积。和模块体积。

技术研发人员:罗小蓉 魏雨夕 孙涛 邓思宇 魏杰 杨可萌 鲁娟 彭小松 蒋卓林

受保护的技术使用者:电子科技大学

技术研发日:2022.05.24

技术公布日:2022/8/30

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。