1.本技术涉及电子封装技术领域,尤其涉及一种基于自蔓延薄膜的纳米铜烧结方法。

背景技术:

2.近年来,随着第三代半导体材料碳化硅以及氮化镓的出现,功率器件的功率等级大幅度上升,更高的功率等级带来的是更大的开关损耗以及导通损耗,原有的普通焊料熔点低于碳化硅材料,并且热导率低,已经不能完全发挥第三代功率芯片的性能,因此需要新的焊料。纳米铜烧结技术应运而生,但是目前的纳米铜烧结普遍在300℃的烧结温度下,至少需要3个小时,而且300℃实际上远远没有达到铜的熔点,是通过铜的扩散来起到连接基板和芯片的目的。并且为了保证连接强度,通常是加压烧结,并且所需压强很大,所以当芯片的尺寸超过5mm*5mm时,连接强度就会迅速下降。

3.现有纳米铜的烧结技术,通常采用回流焊的方式,首先将炉温加热到200摄氏度,对纳米铜焊膏进行预热,通入氮氢混合气,防止烧结过程中铜的氧化。然后再加热到300℃,保温至少3个小时。在现有技术中,现有纳米铜烧结技术需要的时间都在3小时以上,成本高、效率低,不适合大规模工业生产。现有纳米铜烧结技术对于芯片的尺寸有要求,最大尺寸不能超过5mm*5mm,否则连接强度无法达到应用要求。现有纳米铜焊料对于纳米铜粒径要求很严格,所需的纳米铜的粒径最大不能超过300nm。纳米铜颗粒极易被氧化,而且烧结时间一般都在3小时以上,所以烧结氛围必须在氢气之中,这对烧结设备提出了更高的要求同时也增加了烧结成本。目前纳米铜烧结技术所需的压力的都普遍较大,加压不均匀很容易损坏芯片,而且过高的压力也需要专门夹具,既增加了工艺的复杂度也增加了成本。此外,传统的纳米薄膜“三明治”烧结结构因为其中间为薄膜燃烧后产物,而上下层为焊膏,所以连接强度较小,长期可靠性差。

技术实现要素:

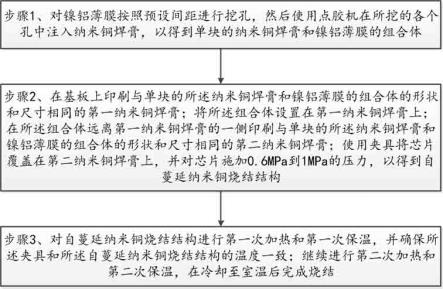

4.本技术提供了一种基于自蔓延薄膜的纳米铜烧结方法。该方法通过采用纳米铜、镍铝薄膜、纳米铜的多层镶嵌结构,所需要的烧结时间缩短为原来的20至30分之一,极大地节约了时间成本。本技术采用如下技术方案:一种基于自蔓延薄膜的纳米铜烧结方法,该方法包括如下步骤:步骤1、对镍铝薄膜按照预设间距进行挖孔,然后使用点胶机在所挖的各个孔中注入纳米铜焊膏,以得到单块的纳米铜焊膏和镍铝薄膜的组合体;步骤2、在基板上印刷与单块的所述纳米铜焊膏和镍铝薄膜的组合体的形状和尺寸相同的第一纳米铜焊膏;将所述组合体设置在第一纳米铜焊膏上;在所述组合体远离第一纳米铜焊膏的一侧印刷与单块的所述纳米铜焊膏和镍铝薄膜的组合体的形状和尺寸相同的第二纳米铜焊膏;使用夹具将芯片覆盖在第二纳米铜焊膏上,并对芯片施加0.6mpa到1mpa的压力,以得到自蔓延纳米铜烧结结构;

步骤3、对自蔓延纳米铜烧结结构进行第一次加热和第一次保温,并确保所述夹具和所述自蔓延纳米铜烧结结构的温度一致;继续进行第二次加热和第二次保温,在冷却至室温后完成烧结。

5.进一步的,在步骤1中,对镍铝薄膜进行挖孔,包括:使用激光对镍铝薄膜进行挖孔,孔的直径在0.4mm至0.6mm之间,所述组合体中的纳米铜焊膏为圆形;在步骤2中,所述第二纳米铜焊膏的面积为所述芯片面积的80%至90%,其厚度为10μm-20μm。

6.进一步的,在步骤3中,所述对自蔓延纳米铜烧结结构进行第一次加热和第一次保温,包括:将自蔓延纳米铜烧结结构加热到100℃-120℃,加热时间为60s-90s,然后进行保温,保温时间为120s-180s。

7.进一步的,所述第一次加热和第一次保温激发第一纳米铜焊膏和第二纳米铜焊膏的活化,并去除纳米铜焊膏中的助焊剂。

8.进一步的,在步骤3中,所述进行第二次加热和第二次保温,包括:将自蔓延纳米铜烧结结构加热到240℃-260℃,加热时间为120s-180s,然后进行保温,保温时间为300s-420s。

9.进一步的,在第二次加热和第二次保温中,镍铝薄膜已达到反应温度,并通过反应释放出的热量将第一纳米铜焊膏和第二纳米铜焊膏融化。

10.进一步的,在步骤3中,经过120s到180s的冷却,将自蔓延纳米铜烧结结构降至室温。

11.进一步的,在第一次加热阶段,将自蔓延纳米铜烧结结构加热至100℃,加热时间为60s;在第一次保温阶段,保温时间为120s。

12.进一步的,在第二次加热阶段,将自蔓延纳米铜烧结结构从100℃加热至250℃,加热时间为120s;在第二次保温阶段,保温时间为300s。

13.进一步的,在冷却阶段,冷却时间为120s。

14.通过本技术实施例,可以获得如下技术效果:本技术能够大幅的加快烧结时间,大幅节约时间成本;而且通过上述方案,因为上下层的焊膏通过孔中焊膏进行连接,因此连接强度更大。而且热导率更高,对于散热需求也更小,可以减小散热设备支出;自蔓延纳米铜烧结结构所需要的压力可以大幅的减小,如此可以有效减小用于为芯片施加压力的夹具的设计及制作难度,大幅节约设备成本;此外,通过上述方案,对于芯片的尺寸要求降低,在芯片超过5mm*5mm时,例如达到10mm*10mm时,仍然具有很高的连接强度。

附图说明

15.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

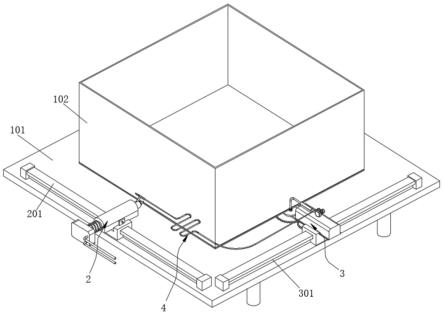

16.图1为纳米铜烧结方法的流程图;图2为纳米铜印刷及镍铝薄膜俯视图;图3为自蔓延纳米铜烧结结构组成结构示意图;图4为烧结曲线示意图。

17.附图标记:1 基板、2 第一纳米铜焊膏、3 镍铝薄膜、4 第二纳米铜焊膏、5芯片。

具体实施方式

18.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的全部其他实施例,都属于本技术保护的范围。

19.图1为纳米铜烧结方法的流程图,该方法包括如以下步骤:步骤1、对镍铝薄膜按照预设间距进行挖孔,然后使用点胶机在所挖的各个孔中注入纳米铜焊膏,以得到单块的纳米铜焊膏和镍铝薄膜的组合体;步骤2、在基板上印刷与单块的所述纳米铜焊膏和镍铝薄膜的组合体的形状和尺寸相同的第一纳米铜焊膏;将所述组合体设置在第一纳米铜焊膏上;在所述组合体远离第一纳米铜焊膏的一侧印刷与单块的所述纳米铜焊膏和镍铝薄膜的组合体的形状和尺寸相同的第二纳米铜焊膏;使用夹具将芯片覆盖在第二纳米铜焊膏上,并对芯片施加0.6mpa到1mpa的压力,以得到自蔓延纳米铜烧结结构;步骤3、对自蔓延纳米铜烧结结构进行第一次加热和第一次保温,并确保所述夹具和所述自蔓延纳米铜烧结结构的温度一致;继续进行第二次加热和第二次保温,在冷却至室温后完成烧结。

20.在步骤1中,对镍铝薄膜进行挖孔,包括:使用激光对镍铝薄膜进行挖孔,孔的直径在0.4mm至0.6mm之间,所述组合体中的纳米铜焊膏为圆形;在步骤2中,所述第二纳米铜焊膏的面积为所述芯片面积的80%至90%,其厚度为10μm-20μm;在步骤3中,所述对自蔓延纳米铜烧结结构进行第一次加热和第一次保温,包括:将自蔓延纳米铜烧结结构加热到100℃-120℃,加热时间为60s-90s,然后进行保温,保温时间为120s-180s。

21.所述第一次加热和第一次保温激发第一纳米铜焊膏和第二纳米铜焊膏的活化,并去除纳米铜焊膏中的助焊剂。

22.在步骤3中,所述进行第二次加热和第二次保温,包括:将自蔓延纳米铜烧结结构加热到240℃-260℃,加热时间为120s-180s,然后进行保温,保温时间为300s-420s。

23.在第二次加热和第二次保温中,镍铝薄膜已达到反应温度,并通过反应释放出的热量将第一纳米铜焊膏和第二纳米铜焊膏融化。

24.在步骤3中,经过120s到180s的冷却,将自蔓延纳米铜烧结结构降至室温。

25.图2为纳米铜印刷及镍铝薄膜俯视图,按照芯片尺寸对镍铝薄膜进行切割,得到单块的纳米铜焊膏和镍铝薄膜的组合体。

26.图3为自蔓延纳米铜烧结结构组成结构示意图,在基板上印刷与单块的镍铝薄膜上的第一纳米铜焊膏,第一纳米铜焊膏的形状和尺寸与第二纳米铜焊膏相同,即第二纳米铜焊膏同样为厚度为10μm-20μm和占芯片面积80%到90%。将组合体设置在位于基板上的第一纳米铜焊膏上,并且组合体中的镍铝薄膜与第二纳米铜焊膏贴合;将芯片覆盖在组合体

中的第二纳米铜焊膏上,得到自蔓延纳米铜烧结结构后,对芯片施加压力,压实自蔓延纳米铜烧结结构。采用夹具对芯片施加0.6mpa到1mpa的压力,使整个自蔓延纳米铜烧结结构结合的更加紧密,同时可以减少烧结后形成的空洞。

27.图4为烧结曲线示意图。在该实施方式中,在第一次加热阶段,将自蔓延纳米铜烧结结构加热至100℃,加热时间为60s;在第一次保温阶段,保温时间为120s;在第二次加热阶段,将自蔓延纳米铜烧结结构从100℃加热至250℃,加热时间为120s;在第二次保温阶段,保温时间为300s;在冷却阶段,冷却时间为120s。

28.通过上述方案,能够大幅的加快烧结时间,大幅节约时间成本;而且通过上述方案,自蔓延纳米铜烧结结构所需要的压力可以大幅的减小,如此可以有效减小用于为芯片施加压力的夹具的设计及制作难度,大幅节约设备成本;此外,通过上述方案,对于芯片的尺寸要求降低,在芯片超过5mm*5mm时,例如达到10mm*10mm时,仍然具有很高的连接强度。因为上下层的焊膏通过孔中焊膏进行连接,因此连接强度更大。而且热导率更高,对于散热需求也更小,可以减小散热设备支出。

29.最后说明的是,以上优选实施例仅用以说明本技术的技术方案而非限制,尽管通过上述优选实施例已经对本技术进行了详细的描述,但本领域技术人员应当理解,可以在形式上和细节上对其作出各种各样的改变,而不偏离本技术权利要求书所限定的范围。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。