1.本实用新型涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种污水池系统。

背景技术:

2.工业污水尤其是含化工类污水,由于其中含有有毒有害的有机物、重金属,一旦排入周围环境会对周围生态环境造成严重危害,甚至直接危害人体健康和生命。工业污水通常是排入污水池中,若此类污水池存在着池体渗漏,由于无渗漏预防收集装置,渗漏具有隐蔽性、不可预测性和随意性,当污水池发生渗漏时,由于无法及时发现,池内污水排入池外而污染周围环境,尤其在水源地和地下水位较浅的地区,渗漏的污水会造成水源和地下水污染,影响饮用水安全。

技术实现要素:

3.有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种污水池系统。

4.为达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

5.一种污水池系统,所述污水池系统包括:

6.池体,所述池体包括底壁和侧壁,所述底壁和所述侧壁围合形成顶部敞开的污水容腔;

7.导流渗水层,设置于所述池体的外侧并至少包覆所述底壁的底面;

8.排水沟槽,设置于所述池体的至少一侧,且所述导流渗水层贯通至所述排水沟槽,所述排水沟槽的底面低于所述导流渗水层的底面。

9.本实用新型的一些实施例中,所述导流渗水层还包覆所述池体上未设置所述排水沟槽一侧的所述底壁的侧面。

10.本实用新型的一些实施例中,所述导流渗水层包括铺设于所述底壁下方的颗粒层,所述颗粒层的厚度为50毫米至150毫米,所述颗粒层中的颗粒粒径为4毫米至12毫米。

11.本实用新型的一些实施例中,所述污水系统还包括防渗层,所述防渗层至少由所述导流渗水层的下方包覆所述导流渗水层。

12.本实用新型的一些实施例中,所述防渗层延伸至所述排水沟槽的靠近所述防渗层一侧的侧壁内表面;

13.所述防渗层延伸至所述池体上未设置所述排水沟槽一侧的所述侧壁的外表面。

14.本实用新型的一些实施例中,所述防渗层包括层叠设置的第一土工布层、防渗膜和第二土工布层。

15.本实用新型的一些实施例中,所述污水系统还包括位于所述防渗层下方的防水板层以及设置于所述防水板层下方的垫层。

16.本实用新型的一些实施例中,所述污水池系统还包括位于所述排水沟槽内的排水泵以及与所述排水泵连接的排水管,所述排水管的出水口与所述污水容腔连通。

17.本实用新型的一些实施例中,所述污水池系统还包括沿所述排水沟槽的延伸方向

间隔排布的多个排水井,各排水井中均设置有液位检测装置。

18.本实用新型的一些实施例中,所述排水沟槽的底面沿靠近所述排水井的方向向下倾斜。

19.本实用新型提供的污水池系统中,在池体的外侧设置有导流渗水层,导流渗水层至少包覆池体底壁的底面,且在池体的至少一侧设置有排水沟槽,导流渗水层贯通至排水沟槽,由于排水沟槽的底面低于导流渗水层的底面,如此,即使池体发生渗水,渗出的污水也会在导流渗水层的作用下汇入排水沟槽中,从而有效避免池体发生渗漏而对周围环境造成污染,保证地下水和水源区域的饮水安全。另外,污水汇入排水沟槽后,也易于相关人员发现渗漏从而及时对池体进行处理。

附图说明

20.通过以下参照附图对本实用新型实施例的描述,本实用新型的上述以及其它目的、特征和优点将更为清楚。

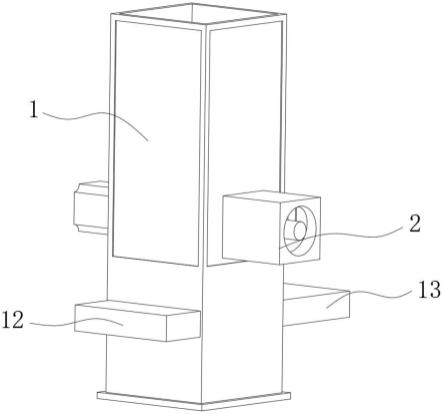

21.图1示出本实用新型一实施例提供的污水池系统的结构示意图;

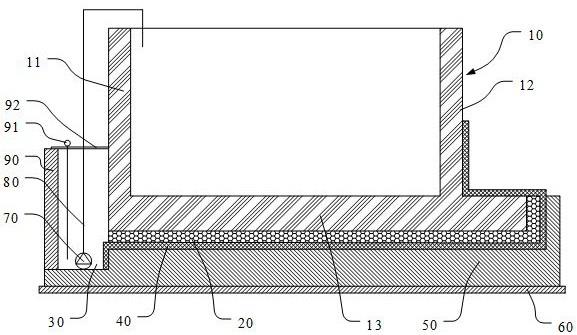

22.图2示出本实用新型一实施例提供的污水池系统中防渗层的结构示意图;

23.图3示出本实用新型一实施例提供的污水池系统中排水井的底面及其外围的排水沟槽的底面结构示意图;

24.图4示出本实用新型另一实施例体用的污水池系统的结构示意图。

25.图中:

26.10、池体;11、第一侧壁;12、第三侧壁;13、底壁;20、导流渗水层;30、排水沟槽;40、防渗层;41、第一土工布层;42、防渗膜;43、第二土工布层;50、防水板层;60、垫层;70、排水泵;80、排水管;90、排水井;91、液位检测装置;92、盖板;

27.100、信号采集部;200、远程控制装置。

具体实施方式

28.以下基于实施例对本实用新型进行描述,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的附图都是为了说明的目的,并且附图不一定是按比例绘制的。

29.除非上下文明确要求,否则整个说明书和权利要求书中的“包括”、“包含”等类似词语应当解释为包含的含义而不是排他或穷举的含义;也就是说,是“包括但不限于”的含义。

30.针对现有污水池发生渗漏时不容易及时发现,易污染周围环境的问题,本实用新型一示例性实施例提供了一种污水池系统。如图1所示,污水池系统包括池体10、导流渗水层20和排水沟槽30。其中,池体10用于容置污水,即工厂等产生的污水排入池体10中,池体10包括底壁13和侧壁(图中未示出),底壁13和侧壁围合形成顶部敞开的污水容腔,通过污水容腔来容置污水。导流渗水层20设置于池体10的外侧并至少包覆底壁13的底面,排水沟槽30设置在池体10的至少一侧,且导流渗水层20贯通至排水沟槽30,排水沟槽30的底面低于导流渗水层20的底面。

31.本实施例提供的污水池系统中,在池体10的外侧设置有导流渗水层20,导流渗水层20至少包覆池体10的底壁13的底面,且在池体10的至少一侧设置有排水沟槽30,导流渗

水层20贯通至排水沟槽30,由于排水沟槽30的底面低于导流渗水层20的底面,如此,即使池体10发生渗水,渗出的污水也会在导流渗水层20的作用下汇入排水沟槽30中,从而有效避免池体10发生渗漏而对周围环境造成污染,保证地下水和水源区域的饮水安全,另外,污水汇入排水沟槽30后,也易于相关人员发现渗漏从而及时对池体10进行处理。

32.其中,排水沟槽30可以设置在池体10的一侧,例如,如图1所示,池体10的侧壁包括依次相连的第一侧壁11、第二侧壁(图中未示出)、第三侧壁12和第四侧壁(图中未示出),其中,第一侧壁11和第三侧壁12相对,第二侧壁和第四侧壁相对,则排水沟槽30可以如图1中所示设置在第一侧壁11所在侧,也可以设置在第二侧壁所在侧,还可以设置在第三侧壁12所在侧或者第四侧壁所在侧。排水沟槽30也可以设置在池体10的多侧,例如,设置在上述四个侧壁中的任意两个或者多个侧壁所在侧。

33.导流渗水层20贯通至排水沟槽30,指的是导流渗水层20露于排水沟槽30的内腔,从而使得导流渗水层20中的水能够经导流渗水层20的露于内腔的部分排入排水沟槽30中。

34.如图1所示,由于池体10的底壁13以及侧壁均是有厚度的,因此,底壁13具有底面和侧面,其中,导流渗水层20可以仅包覆底壁13的底面,也可以将底壁13的侧面包覆,从而有效避免池体10内的污水由底壁13的侧面渗出,可以理解的是,导流渗水层20包覆池体10上未设置排水沟槽30一侧的底壁13的侧面,示例性地,如图1所示,排水沟槽30设置在第一侧壁11所在侧,导流渗水层20包覆第三侧壁12所在侧的底壁13的侧面。

35.导流渗水层20用于将池体10渗出的污水引流至排水沟槽30内,示例性地,导流渗水层20包括铺设于底壁13下方的颗粒层(图中未示出),颗粒层由颗粒物堆砌而成,既能够承受竖向压力,又能够很好的进行渗水,为了提高导流渗水层20的导流效果,优选地,导流渗水层20由远离排水沟槽30的方向向靠近排水沟槽30的方向向下倾斜,以便在重力作用下使得导流渗水层20中的污水向靠近排水沟槽30的方向流动,直至排入排水沟槽30中。

36.示例性地,颗粒层的厚度为50毫米至150毫米,例如,颗粒层的厚度为100毫米,既能够保证很好的支撑作用和渗水导流作用,又能够有效降低成本。

37.颗粒层中的颗粒的粒径不能过大,也不能过小,过大会影响颗粒层的支撑强度,过小会影响污水的渗入,示例性地,颗粒层中的颗粒粒径为4毫米至12毫米,例如,颗粒层中的颗粒粒径为8毫米,从而既能够保证颗粒层的支撑强度,又能够保证颗粒层的渗透效果。颗粒层中的颗粒例如可以为米石。

38.一实施例中,如图1所示,污水系统还包括防渗层40,防渗层40至少由导流渗水层20的下方包覆导流渗水层20。通过设置防渗层40,能够有效避免导流渗水层20中的污水扩散至排水沟槽30以外的区域,进一步减少池体10污水渗漏造成的污染。

39.其中,防渗层40可以仅设置在导流渗水层20的底部,即,防渗层40的边缘与导流渗水层20的底部边缘平齐。在另一些实施例中,如图1所示,防渗层40延伸至排水沟槽30的靠近防渗层40一侧的侧壁内表面,例如,防渗层40在第一侧壁11所在侧向下延伸,从而覆盖排水沟槽30上与第一侧壁11相靠近的一侧的侧壁内表面。

40.继续参考图1,防渗层40还延伸至池体10上未设置排水沟槽30一侧的侧壁的外表面,例如,在第三侧壁12所在侧,防渗层40向上延伸将位于底壁13的侧面上的导流渗水层20也覆盖,并继续延伸将底壁13的顶面以及部分第三侧壁12的外表面覆盖,优选地,防渗层40覆盖第三侧壁12的部分高出地面不小于1米。

41.本实施例中,通过将防渗层40向两侧延伸,能够进一步避免污水由导流渗水层20的边缘外溢,从而进一步避免污水对周围环境的污染。

42.示例性地,如图2所示,防渗层40包括层叠设置的第一土工布层41、防渗膜42和第二土工布层43。防渗膜42例如为聚乙烯土工膜,通常是乳白色半透明至不透明的热塑性树脂材料例如聚乙烯树脂制作而成,防渗膜42由于其具有很好的不透水性,从而起到很好的防渗透作用。防渗膜42的两侧均设置有土工布层,土工布层的强度高且耐腐蚀性好,从而对防渗膜42起到很好的保护作用。

43.一实施例中,如图1所示,污水系统还包括位于防渗层40下方的防水板层50以及设置于防水板层50下方的垫层60。防水板层50例如可以为抗渗等级为s8的钢筋混凝土防水板,防水板层50和垫层60作为池体10的支撑基础,能够对池体10形成很好的支撑,避免池体10出现塌陷等问题。另外,在重点防渗区域,还可在垫层60下设置防渗地面或设置粘土层以进一步进行防渗处理。

44.一实施例中,如图1所示,污水池系统还包括位于排水沟槽30内的排水泵70以及与排水泵70连接的排水管80,排水管80的出水口与污水容腔连通。如此,当排水沟槽30内的污水较多时,可以将排水泵70打开,在排水泵70的驱动下,将排水沟槽30内的污水泵入池体10内,从而有效避免排水沟槽30内的污水过多发生外溢而影响外部环境。

45.其中,排水泵70的数量不做具体限制,可以为一个,也可以根据具体需要设置为多个,多个排水泵70可以沿排水沟槽30的延伸方向间隔排布。

46.本公开一示例性实施例中,如图1所示,污水池系统还包括沿排水沟槽30的延伸方向间隔排布的多个排水井90,例如每间隔15至30米设置一个排水井90,排水井90与排水沟槽30连通,如图3所示,排水井90的底面b低于排水沟槽30的底面a设置,以使得排水沟槽30内的污水能够汇入靠近其设置的排水井90中,各排水井90中均设置有液位检测装置91。

47.本实施例中,通过设置排水井90作为排水沟槽30在各个位置的检查点,在排水井90中设置液位检测装置91,通过液位检测装置91检测该检查点处的液位情况,从而判断该位置处是否存在渗漏情况,实现对排水沟槽30的全方位检测。

48.一实施例中,如图3所示,排水沟槽30的底面a沿靠近排水井90的方向向下倾斜,如此,使得排水沟槽30内的水能够在重力作用下汇入排水井90中,以便在排水井90中进行收集,使得当排水沟槽30内有污水排入时,污水能够及时汇入排水井90中以使得排水井90中的液位检测装置91能够迅速反应出液位变化,以便使得工作人员能够及时发现渗漏区域并对渗漏区域进行修补。

49.其中,排水井90的侧壁可以直接与池体10的侧壁相连,从而使得排水井90的侧壁与池体10的侧壁共同围合形成检测空间。示例性地,排水井90的顶部设置能够打开的盖板92,盖板92例如可以是镀锌钢盖板。

50.液位检测装置91可以是机械式液位计,例如为浮子式液位计,工作人员可直接读取机械式液位计上的液位,结构简单,读取数据方便。

51.在其他的实施例中,液位检测装置91也可以为电子液位计,如图4所示,本实施例中,污水池系统还可以包括信号采集部100以及与信号采集部100相连的远程控制装置200,信号采集部100与各个电子液位计信号连接,例如可通过有线方式或者无线方式信号连接,以对各个电子液位计进行信号采集,并将采集到的各个电子液位计的信号发送至远程控制

装置200,如此,工作人员即可通过远程控制装置200实现对各个排水井90的液位监控。

52.示例性地,远程控制装置200包括plc控制柜(图中未示出)以及与plc控制柜信号连接的可视化监控系统(图中未示出),电子液位计采用模拟量输出4~20ma信号,电子液位计经屏蔽电缆接入plc控制柜,保证信号不被外界干扰。可视化监控系统上可显示污水池系统的防渗区域和排水井90布点位置,plc控制柜将各个电子液位计的检测信号发送至可视化监控系统,工作人员即可在可视化监控系统上查看到各个排水井90中的液位情况,实现液位的可视化检测。当液位达到某一高度即可报警。根据排水井90的报警情况,可以判断哪个区域有渗漏水情况,从而对哪个区域进行修补。

53.在一示例性实施例中,每个排水井90中均设置有一个排水泵70,排水泵70也与远程控制装置200连接,当电子液位计检测到其所在排水井90中的液位高于预设液位时,远程控制装置200控制该排水井90中的排水泵70动作,以将该排水井90中的污水排入池体10内,既能够避免排水井90内存水过多导致外溢,又能够避免排水泵70频繁动作而造成能源的浪费。

54.本实施例中,通过远程控制装置200既能远程监控到排水井90内的液位情况和便于联锁控制排水泵70抽走污水,又能发现渗漏区域并提醒工作人员及时处理,从而及时发现污染,及时采取措施,及早消除不良影响。

55.本实用新型提供的污水池系统中,在池体10的外侧设置有导流渗水层20,导流渗水层20至少包覆池体10的底壁13的底面,且在池体10的至少一侧设置有排水沟槽30,导流渗水层20贯通至排水沟槽30,由于排水沟槽30的底面低于导流渗水层20的底面,如此,即使池体10发生渗水,渗出的污水也会在导流渗水层20的作用下汇入排水沟槽30中,从而有效避免池体10发生渗漏而对周围环境造成污染,保证地下水和水源区域的饮水安全,另外,污水汇入排水沟槽30后,也易于相关人员发现渗漏从而及时对池体10进行处理。

56.本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各优选方案可以自由地组合、叠加。

57.以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并不用于限制本实用新型,对于本领域技术人员而言,本实用新型可以有各种改动和变化。凡在本实用新型的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。