1.本发明涉及通信领域,尤其涉及文件传输方法及计算机存储介质。

背景技术:

2.现有的文件传输方法有时会通过例如u盘等移动存储介质之类的硬件来进行中转。即,从发送文件端拷贝待传输文件到所述硬件后,再将所述待传输文件从所述硬件拷贝到接收文件端。此种文件传输方法往往不方便使用。

3.另一些文件传输方法中,会从所述发送文件端把所述待传输文件上传到互联网服务器,再从所述互联网服务器下载到所述接收文件端,这种文件传输方法常常需要消耗通信流量,一般在通信流量受限制,尤其是在所述待传输文件的尺寸比较大的情况下,不太适用。而且,前述文件传输方法还可能受到通信信号强弱的限制,在所述通信信号未涵盖、虽涵盖但不强的例如比较偏远的地方,所述文件传输可能无法开始、速度较慢、甚至中途失败。

4.因此,需要改进的文件传输方法及计算机存储介质。

技术实现要素:

5.本发明解决的技术问题包括,如何满足文件传输方法及计算机存储介质的改进的需要。

6.本发明实施例的一方面涉及一种文件传输方法,应用于接收文件端,其包括以下步骤:获取待传输文件的信息图形;根据所述信息图形获取发送文件端的无线信号标识码以及所述待传输文件的路径信息;以及根据所述无线信号标识码与所述发送文件端建立通信连接,并将所述路径信息传输至所述发送文件端,以使所述发送文件端根据所述路径信息将所述待传输文件传输给所述接收文件端。

7.本发明实施例的另一方面涉及一种计算机存储介质,存储有包括程序指令的计算机程序,所述程序指令被处理器执行时,执行如上所述的文件传输方法的步骤。

8.本发明实施例的又一方面涉及一种文件传输方法,应用于发送文件端,其包括以下步骤:响应于与接收文件端建立通信连接,接收待传输文件的路径信息,根据所述路径信息获取待传输文件;以及将所述待传输文件传输给所述接收文件端。

9.本发明实施例的再一方面涉及一种计算机存储介质,存储有包括程序指令的计算机程序,所述程序指令被处理器执行时,执行如上所述的文件传输方法的步骤。

10.本发明实施例有利于无需硬件中转文件、方便使用、不消耗通信流量、不受通信信号强弱限制等。所述接收文件端根据所述无线信号标识码与所述发送文件端建立通信连接,并将所述路径信息传输至所述发送文件端,以使所述发送文件端根据所述路径信息将所述待传输文件传输给所述接收文件端。接收文件端只需获取待传输文件的信息图形,便可与发送文件端建立通信连接并获取待传输文件在发送文件端内存储的路径信息,发送文件端按照路径信息明确待传输文件的存储地址,并通过已建立的通信通道将待传输文件发

送给接收文件端,整个过程无需u盘等移动存储介质之类的硬件、互联网服务器来中转所述待传输文件,方便使用,也从而不需要消耗通信流量,也不受通信信号强弱的限制。

11.下文将结合附图对本发明实施例进行进一步的描述。

附图说明

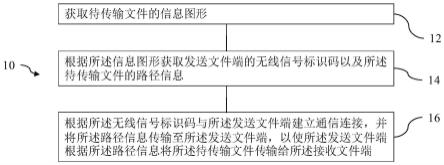

12.图1是本发明实施例一方面涉及的文件传输方法的流程示意图。

13.图2为本发明实施例又一方面涉及的文件传输方法的流程示意图。

14.图3是本发明实施例的一个应用场景示例示意图。

具体实施方式

15.图1是本发明实施例一方面涉及的文件传输方法的流程示意图。请参见图1,一种文件传输方法10,应用于接收文件端,其包括以下步骤:12、获取待传输文件的信息图形;14、根据所述信息图形获取发送文件端的无线信号标识码以及所述待传输文件的路径信息;以及16、根据所述无线信号标识码与所述发送文件端建立通信连接,并将所述路径信息传输至所述发送文件端,以使所述发送文件端根据所述路径信息将所述待传输文件传输给所述接收文件端。

16.本发明实施例可以有利于无需硬件中转文件、方便使用、不消耗通信流量、不受通信信号强弱限制等。

17.举例而言,接收文件端根据所述无线信号标识码与所述发送文件端建立通信连接,并将所述路径信息传输至所述发送文件端,以使所述发送文件端根据所述路径信息将所述待传输文件传输给所述接收文件端,可以有助于利用所述接收文件端与所述发送文件端之间的所述通信连接传输所述待传输文件,方便使用,不需要消耗通信流量,也不受通信信号强弱的限制。

18.具体地,接收文件端根据所述无线信号标识码与所述发送文件端建立通信连接的过程如下:所述接收文件端遍历设备列表,匹配到所述无线信号标识码后发起所述通信连接,与等待连接的所述发送文件端连接成功,所述接收文件端与所述发送文件端建立连接通道。

19.具体地,所述发送文件端根据所述路径信息将所述待传输文件传输给所述接收文件端包括如下步骤:所述发送文件端收到所述路径信息,获取所述路径信息对应的文件地址,从所述文件地址调取所述待传输文件,向所述接收文件端发送所述待传输文件,所述接收文件端接收所述待传输文件并存储。

20.所述接收文件端为现有或将有的各种移动智能终端,包括但不限于智能手机、平板电脑、车载终端等设备。可选地,本实施例中,所述接收文件端选用智能手机。如此,可以有助于将所述待传输文件传输到所述移动智能终端,以便于被所述移动智能终端接收后的查阅、存储、处理、转发等。

21.所述信息图形可以为任何适宜的包括所述待传输文件信息的信息图形。可选地,所述信息图形包括二维码。如此,可以有利于使用二维码相关技术进行所述信息图形的获取、扫描、解析。所述获取待传输文件的信息图形的步骤12可以通过所述接收文件端的图形获取装置,例如摄像头,实现。

22.可以在所述获取待传输文件的信息图形的步骤12的同时,或者之后,进行所述根据所述信息图形获取发送文件端的无线信号标识码以及所述待传输文件的路径信息的步骤14。

23.所述信息图形可以根据所述无线信号标识码以及所述路径信息生成。所述无线信号标识码可以包括wifi mac地址等固定不变的、可以唯一识别所述发送文件端的通信标识。可选地,所述根据所述信息图形获取发送文件端的无线信号标识码以及所述待传输文件的路径信息的步骤14包括,扫描所述信息图形,解析所述信息图形以获取所述无线信号标识码以及所述路径信息。如此,有助于提高获取所述无线信号标识码以及所述路径信息的便利性。

24.所述发送文件端为现有或将有的各种移动智能终端,包括但不限于智能手机、平板电脑、车载终端等设备。本实施例中以车载应用场景举例,发送文件端选为车载终端。如此,可以有利于从所述车载终端传输所述待传输文件,便于对所述待传输文件在所述车载终端之外的设备的后续查阅、存储、处理等。本发明实施例中,除非另外特别指出,所述车载终端装配在车辆上。所述车辆可以包括广义的汽车,例如:运动型多功能车辆(suv)、公共汽车、卡车等,又如:燃油车辆、混合动力车辆、电动车辆、氢动力车辆和其他替代燃料(比如,源自除石油之外的资源的燃料)车辆等。

25.在本发明的实施例中,除非另外特别指出,所述车载终端在功能上可实现与人、与外界(例如手机等移动智能终端)、及/或所述车辆所包括的零部件、装置、设备、系统相互之间等的信息通讯。所述车辆所包括的零部件、装置、设备、系统的示例可与文件传输等相关。

26.所述通信连接可以为根据所述无线信号标识建立的任何适宜通信连接。可选地,所述通信连接包括无线直连连接。所述无线直连连接也可称为wifidirect直连连接、wifi p2p(peer-to-peer,端对端)直连连接、wlan直连连接等,是一种基于无线wifi传输技术实现点对点的直连并通信的技术。所述无线直连连接可以突破传统的基于无线接入点ap或路由器实现的连接并通信,可以有助于文件传输的直接、简单、高效。

27.为验证待传输文件是否传输成功,本实施例中将待传输文件的大小信息设置在信息图形,所述文件传输方法10可以包括,根据所述信息图形获取所述待传输文件的大小信息,将所述待传输文件的大小信息与所述接收文件端最终接收到的文件的大小进行比较,若所述待传输文件的大小信息与所述接收到的文件的大小信息一致,则判断传输未出错,否则,判定传输失败,并将相应的传输结果反馈给用户。

28.本发明实施例的另一方面涉及一种计算机存储介质,存储有包括程序指令的计算机程序,所述程序指令被处理器执行时,执行如上所述的文件传输方法的步骤。

29.本发明实施例可以有利于无需硬件中转文件、方便使用、不消耗通信流量、不受通信信号强弱限制等。

30.所述计算机存储介质可以包括只读存储器(read-only memory,rom)、随机存取存储器(random access memory,ram)、磁盘或者光盘等。所述计算机存储介质还可以包括非挥发性存储器(non-volatile memory)、或者非瞬态存储器(non-transitory memory)等。

31.图2为本发明实施例又一方面涉及的文件传输方法的流程示意图。如图2所示,一种文件传输方法20,应用于发送文件端,其包括以下步骤:22、响应于与接收文件端建立通信连接,接收待传输文件的路径信息,根据所述路径信息获取待传输文件;以及24、将所述

待传输文件传输给所述接收文件端。

32.本发明实施例可以有利于无需硬件中转文件、方便使用、不消耗通信流量、不受通信信号强弱限制等。

33.举例来说,响应于与接收文件端建立通信连接,发送文件端接收待传输文件的路径信息,根据所述路径信息获取待传输文件,将所述待传输文件传输给所述接收文件端,可以有助于无需通过例如u盘等移动存储介质之类的硬件来中转所述待传输文件,方便使用,也可以有利于不用从所述发送文件端把所述待传输文件上传到互联网服务器,再从所述互联网服务器下载到所述接收文件端,从而不需要消耗通信流量,也不受通信信号强弱的限制。

34.可选地,所述响应于与接收文件端建立通信连接,接收待传输文件的路径信息,根据所述路径信息获取待传输文件的步骤22之前,根据发送文件端的无线信号标识码以及所述路径信息生成信息图形。如此,可以有助于根据所述无线信号标识码建立所述通信连接,以及接收所述路径信息。

35.可选地,所述响应于与接收文件端建立通信连接,接收待传输文件的路径信息,根据所述路径信息获取待传输文件的步骤22包括,通过所述信息图形与所述接收文件端建立无线直连连接。如此,可以有利于突破传统的基于无线接入点ap或路由器实现的连接并通信,可以有助于文件传输的直接、简单、高效。

36.本发明实施例的再一方面涉及一种计算机存储介质,存储有包括程序指令的计算机程序,所述程序指令被处理器执行时,执行如上所述的文件传输方法的步骤。

37.本发明实施例可以有利于无需硬件中转文件、方便使用、不消耗通信流量、不受通信信号强弱限制等。

38.所述计算机存储介质可以包括只读存储器(read-only memory,rom)、随机存取存储器(random access memory,ram)、磁盘或者光盘等。所述计算机存储介质还可以包括非挥发性存储器(non-volatile memory)、或者非瞬态存储器(non-transitory memory)等。

39.本发明实施例所涉及的文件传输方法、计算机存储介质的应用场景示例可以包括,接收从车载终端向移动智能终端传输行驶记录仪的视频和图片的指令后,所述车载终端根据其无线信号标识码以及所述视频和图片的路径信息、待传输大小信息生成二维码,若尚未启动无线直连连接服务则启动所述无线直连连接服务,以进入可以建立所述无线直连连接的状态。

40.所述移动智能终端通过其应用程序的扫一扫等功能模块借助摄像头获取所述二维码后扫描、解析,以获取所述无线信号标识码以及所述路径信息、所述待传输文件的大小信息。所述应用程序的无线直连模块根据所述无线信号标识码找到匹配的所述车载终端,并发起无线直连连接请求。

41.所述移动智能终端与所述车载终端无线直连连接成功后,所述移动智能终端的所述应用程序将解析获取的所述路径信息发送给所述车载终端,从而所述车载终端可以根据所述路径信息获取待传输文件的存储地址,并从所述存储地址中取得待传输文件,然后传输给所述移动智能终端的所述应用程序。

42.传输完毕后,可以将所述待传输文件的大小信息与所述移动智能终端接收的文件的大小信息进行比较,若所述待传输文件大小信息与所述接收文件大小信息一致,则判断

传输未出错,否则,判定传输失败,并将相应的传输结果反馈给用户。

43.图3是本发明实施例的一个应用场景示例示意图。请参见图3,车机端(发送文件端)可以启动文件传输服务,生成待传输文件的二维码(信息图形),所述二维码中可以包含所述车机端的wifi mac、所述待传输文件的路径信息和文件大小信息。

44.另一方面,所述车机端可以启动无线直连连接服务(wifi_p2p_service),初始化管理器和渠道(wifip2pmanager和channel),注册监听广播(wifi_p2p_peers_changed_action),创建对等群组(creategroup),等待连接。

45.手机端(接收文件端)可以启动应用程序(app),启动无线直连连接服务(wifi_p2p_service),初始化管理器和渠道(wifip2pmanager和channel),注册监听广播(wifi_p2p_peers_changed_action),启动对等设备发现(wifip2pmanager.dicoverpeers),收到无线直连对等设备列表发生变化的广播(wifi_p2p_peers_changed_action),请求已发现对等设备的当前列表(wifip2pmanager.requestpeers),得到设备列表(wifip2pdevicelist)。

46.所述应用程序可以扫描所述二维码,解析出所述wifi mac、所述路径信息和所述文件大小信息,遍历所述设备列表,匹配到从所述二维码得到的wifi mac后,发起与所述车机端的无线直连连接。

47.所述无线直连连接成功后,所述应用程序可以建立socket连接通道,向所述车机端发送所述路径信息,等待接收所述待传输文件。

48.所述车机端无线直连连接成功后,可以建立socket连接通道,收到所述路径信息,向所述手机端发送所述待传输文件,所述应用程序可以接收所述待传输文件并存储。

49.在上述应用场景示例中,手机端与车机端建立通信连接,所述车机端可以接收待传输文件的路径信息,根据所述路径信息获取所述待传输文件,并将所述待传输文件传输给所述手机端,可以有助于无需通过例如u盘等移动存储介质之类的硬件来中转所述待传输文件,方便使用,也可以有利于不用从所述车机端把所述待传输文件上传到互联网服务器,再从所述互联网服务器下载到所述手机端,从而不需要消耗通信流量,也不受通信信号强弱的限制。

50.虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。