1.本发明涉及一种具有用连续纤维加强丝加强的轮廓的热塑性结构。

背景技术:

2.高弹性纤维复合材料(例如,具有碳、玻璃、芳族聚酰胺、陶瓷或玄武岩纤维以及例如由热固性或热塑性弹性体、碳、石墨或陶瓷制成的基质)和相关材料的使用需要使用适当的构造来传输适合于材料的动力。材料相关意味着以有针对性的方式使用材料的在纤维方向上和横跨纤维方向的不同机械性能方面的各向异性。

3.用于动力传输的由纤维复合材料制成的连杆特别用于引导和机械存储、用于支撑、用于支护或用于连接。由纤维复合材料制成的连杆已知多年。这种连杆优选地但非排它地用于飞行器或航天器中。飞行器或航天器(例如飞机、旋翼飞行器、飞艇、无人航空系统、火箭或卫星)的连杆主要轴向地受压缩力和拉伸力加载。

4.对重量和成本节约的日益增长的需求导致对具有由热固性纤维复合材料制成的管状体的支柱的已知设计的潜力的限制。

5.热塑性结构可以用于连杆或拉压支柱,其中在预定的安装空间内可以实现具有大的外部尺寸的支柱。

6.当使用基于热固性基质的纤维加强管和型材(profile)时,通常存在保持由冲击引起的分层的损伤尽可能低的基本问题。昂贵的韧改性树脂系统经常用于有问题的冲击损坏。相反,使用热塑性基质材料对冲击行为具有积极影响。

7.纤维加强型材的生产成本非常高,并且型材几何形状仍然非常有限。用热固性基质制成的型材在它们被完成后不能改形,并且热固性材料与热塑性材料相比具有较差的冲击表现。另外,只有有限数量的热固性材料具有fst(火灾烟雾和毒性)认证并且可以在包括航空领域的某些环境中使用。

技术实现要素:

8.本技术可以提供一种热塑性结构,其具有用连续纤维加强丝加强的型材。该型材可以形成用于拉压支柱以及其它支撑结构的基础。

9.本公开的实施方式包括具有截面式型材和第一基质材料的加强结构,截面式型材具有连续纤维加强丝。连续纤维加强丝沿着纤维加强元件的纵向轴线嵌入第一基质材料以形成连续纤维加强元件。

10.在一些实施方式中,加强结构还包括第二基质材料。连续纤维加强元件嵌入第二基质材料以形成截面式型材。

11.在一个变型中,第一基质材料和第二基质材料是不同的材料。在另一个变型中,第一基质材料和第二基质材料是相同的材料。

12.在一个方面中,加强结构的截面式型材可以具有选自由三角形、圆形、矩形和t形组成的群组的形状。在实施方案中,截面式型材具有包围中空区域的外轮廓,该中空区域的

形状选自由三角形、圆形和矩形组成的群组。

13.在另一方面中,连续纤维加强元件的截面式型材可以是选自由三角形、圆形、矩形、梯形和六边形组成的群组的形状。在特定方面中,连续纤维加强元件具有直径为0.4mm以上的圆形横面形状。

14.在又一方面中,加强结构包括连续纤维加强元件,连续纤维加强元件具有用于与其它连续纤维加强元件互锁或互相啮合的外轮廓。

15.加强结构可以具有至少35%的连续纤维加强元件的纤维体积分率(volume fraction)。

16.在特定实施方式中,加强结构具有管状的截面式型材。连续纤维加强元件可以具有选自由三角形、圆形、矩形、梯形和六边形组成的群组的截面形状。在一个实施方案中,连续纤维加强元件具有直径为0.4mm以上的圆形截面形状。在任何管状的加强结构中,连续纤维加强元件的纤维体积分率可以是至少35%。

17.在具有管状的截面式型材的加强结构的一个方面中,纤维加强元件的截面形状可以是管状截面的直径为(d)的弧段。纤维加强元件形成加强结构的管状配置。单向加强带的卷绕层可以卷绕在弧段的管状配置的外表面周围和外表面上。

18.在具有管状的截面式型材的加强结构的另一方面中,纤维加强元件的截面形状可以是管状截面的直径为(d)的弧段。弧段形成加强结构的管状配置,在纤维加强元件的边缘之间具有间隙。基质材料可以包围管状配置的外表面并填充间隙。单向加强热塑性带的卷绕层可以卷绕在基质材料的外表面周围和外表面上。

19.本公开的实施方式是一种形成具有管状截面式型材的加强结构的方法,该方法包括形成管状截面的直径为(d)的至少两个弧段以及形成具有至少两个弧段的加强结构的管状配置。这可以包括将所述层卷绕在形成的管状配置的外表面周围和外表面上。

20.在形成加强结构的方法的一个方面中,相邻弧段的边缘在接触位置处彼此接触和附着。在特定实施方案中,弧段是互锁元件,从而彼此附着。

21.在形成加强结构的方法的另一方面中,在形成管状配置的相邻弧段的边缘之间存在间隙,并且在弧段的外表面上施加基质材料,基质材料填充间隙。

22.在形成具有管状配置的加强结构的方法的任何方面中,卷绕在外表面上的层可以是单向加强热塑性带。可替代地,所述层是单向加强热固性带。在这些方面中的任一个方面中,该方法包括在预张力下以限定的卷绕进给宽度和旋转来卷绕所述层,并且加热所述层以软化(melt)带的基质和管状配置以帮助接合。

附图说明

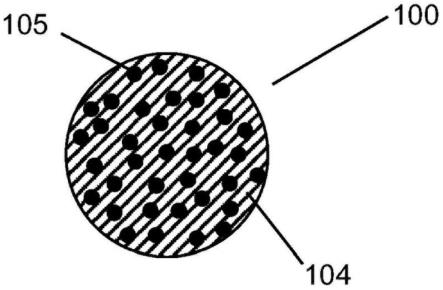

23.图1示出了具有圆形截面的纤维加强元件的截面式型材。

24.图2示出了具有矩形截面的纤维加强元件的截面式型材。

25.图3示出了机织纤维加强元件的截面。

26.图4a-图4d示出了包括纤维加强元件的结构元件的截面形状的示例。

27.图5示出了连续纤维加强互锁元件的截面式型材。

28.图6示出了包括图5的至少两个互锁纤维加强元件的结构管状元件的截面形状的细节。

29.图7示出了具有弧段型材的纤维加强元件的截面。

30.图8示出了使用组合有加强层的图7的元件的第一加强管状结构的截面式型材。

31.图9示出了使用组合有加强层的图7的元件的第二加强管状结构的截面式型材。

32.图10a-图10b示出了用于施加环向层以固定具有弧段型材的数个纤维加强元件从而实现加强管状结构的机构。

具体实施方式

33.本公开中的术语“包括(comprising和comprises)”可以意指“包含(including、includes)”或“具有(having)”,或者可以具有美国专利法中通常给予术语“包括(comprising或comprises)”的含义。如果在权利要求中使用,术语“基本上由

……

组成(consisting essentially of或consists essentially of)”具有美国专利法中赋予它们的含义。本发明的其他方面在以下公开(并且在本发明的范围内)中说明或根据以下公开是显而易见的。

34.术语“线”、“纤维”、“丝”和“纱线”在以下说明中可互换使用。本文所用的“线”、“纤维”、“丝”和“纱线”可以指单丝、复丝纱线、加捻纱线、复丝丝束、变形纱线、编织纱线、涂覆纱线、双组分纱线以及由本领域普通技术人员已知的任何材料制成的纱线。纱线可以由碳、玻璃纤维、棉、芳族聚酰胺、聚酰胺、聚酯、金属、聚乙烯和/或表现出期望的物理、热、化学或其它性质的其它材料制成。

35.术语“嵌入”和“封装”可互换使用。

36.根据本公开的纤维加强结构的特征可以在于,型材截面填充有连续纤维加强元件,以便加强机械性能,诸如强度和刚性。在特定应用中,这种纤维加强结构可以为诸如连杆或拉压支柱的支撑构件提供截面式型材,其中可以在预定安装空间内实现具有最大可能外部尺寸的支柱。

37.图1示出了纤维加强元件100的截面式型材。示出了圆形截面形状,但是也可以考虑其它截面形状,包括但不限于矩形、三角形、梯形、六边形等。连续纤维加强元件可以具有至少35%的纤维体积含量。纤维加强元件包括嵌入基质104中的连续纤维加强丝105,连续纤维加强丝105在纤维加强元件100的长度上是连续的,并且分布在截面式型材上。连续纤维加强元件100可以具有至少0.40mm的直径。

38.纤维加强丝由包括但不限于织物、碳、玻璃、玄武岩、塑料、陶瓷、芳族聚酰胺、聚酯、尼龙和人造丝的材料构成。基质材料包括但不限于聚丙烯(pp)、聚酰胺(pa)、丙烯腈丁二烯苯乙烯(abs)、聚乙烯亚胺(pei)、聚邻苯二甲酰胺(ppa)、聚苯硫醚(pps)、聚芳醚酮(paek)、聚醚酮酮(pekk)或聚醚醚酮(peek)。织物包括由玻璃、碳、玄武岩、陶瓷和/或塑料制成的单纤维丝或粗纱,以形成机织纺织品、编织物、针织纺织品和无纬纺织品。

39.热塑性连续纤维加强元件可以例如通过拉挤工艺来生产,连续纤维加强丝被进给到该拉挤工艺。

40.图2示出了如下的纤维增强元件200:其为具有矩形截面的连续地纤维增强的全截面型材并具有嵌入基质材料204中的纤维增强丝205。纤维加强元件的尺寸可以等于或大于0.5英寸(12.7mm)宽

×

0.008英寸(0.2mm)厚。

41.图3示出了机织纤维加强元件300的截面,机织纤维加强元件300包括基质材料304

以及与纤维310交织的纺织加强丝307。通过使用半成品的纺织品,可以横向于具有纤维310的元件300的纵向轴线地实现额外的加强。因为可以考虑任何形状,因此为了方便起见,示出了具有矩形截面形状的元件300。纺织加强丝307被示出为具有椭圆形截面,但是也可以考虑其它形状。另外,当经受压缩力时,纺织加强丝307的形状可以改变。

42.机织纤维加强元件300可以组合以形成具有如本文所述的任何期望的截面式型材的加强结构。

43.图4a-图4d示出了可以由上文所述的纤维加强元件构成的结构元件的截面形状的非限制性示例。虽然可以考虑其它形状,但是为了方便起见,示出了圆形纤维加强元件。图4a-图4c的截面形状是作为所述形状的周边的外轮廓。即,结构元件的周边围绕中空区域h。

44.图4a示出了由嵌入基质材料430中的纤维加强元件410构成的圆形结构元件400。上面讨论的基质材料430可以与纤维加强元件410中的基质材料相同或不同。图4b示出了由嵌入基质材料430中的纤维加强元件410构成的矩形结构元件404。图4c示出了由嵌入基质材料430中的纤维加强元件410构成的三角形结构元件406。图4d示出了由嵌入基质材料430中的纤维加强元件410构成的t形结构元件408。图4a-图4d示出了可以由纤维加强元件形成的结构元件形状的示例。也可以考虑其它结构元件形状。

45.图5示出了与连续纤维加强丝510连接的连续纤维加强互锁元件500的一个节段。纤维加强丝可以类似于以上关于图1所述的那些纤维加强丝。纤维加强丝可以沿着元件500的长度单向放置并且嵌入基质材料540中。

46.由于功能性外轮廓502,连续纤维加强元件500可以互锁或相互啮合。互锁元件500示出了具有头部504和尾部506的一种可能的互锁功能性外轮廓502。如图6所示,头部504被成形为互锁或嵌套在尾部506中。在不偏离本公开技术的发明构思的情况下,可以考虑本领域普通技术人员已知的互锁的其它功能性外轮廓。

47.图6示出了包括至少两个互锁纤维加强元件500的加强结构600的一个实施方案。纤维加强结构600可以具有任何期望的外部形状,纤维加强结构600可以通过至少两个纤维加强元件500在基质材料640中互锁以形成期望的外部形状602来形成,基质材料640可以与纤维加强互锁元件的基质材料540相同或不同。

48.图7示出了由嵌入基质材料706中的纤维加强丝705构成的纤维加强元件702的另一个实施方案的截面。纤维加强元件702可以是圆的弧段。元件702的厚度w可以是1mm,但是可以形成任何期望的厚度。

49.图8示出了由纤维加强元件802、804、806、808形成的加强管状结构801的截面。纤维加强元件802、804、806、808中的每一者均可以是以上关于图7所讨论的那样形成的圆的弧段。元件802、804、806、808形成直径为d的圆,该圆可以在元件802、804、806、808的外侧被卷绕层803包围和接触。如图所示,各纤维加强元件802、804、806、808均是四分之一(90度)弧段。图8的图示是为了便于解释,这是因为可以存在两个以上的纤维加强元件。另外,这些元件可以是任意数量的弧度,并且不一定是相等数量的弧度。

50.元件802、804、806、808可以在接触位置810处组装以形成管状结构。元件802、804、806、808可以通过本领域普通技术人员已知的任何已知机构在接触位置810处彼此附着。可替代地,弧段可以预先固定在心轴(mandrel)上,在弧段的内表面上具有用于附着剂等的附着点。另外,元件802、804、806、808可以通过如上关于图5所讨论的作为互锁元件而彼此附

着。如下文所述,可以使用卷绕在形成的管状结构周围的单向加强热塑性带来形成卷绕层803。

51.图9示出了由纤维加强元件902、904、906、908形成的加强管状结构901的截面。纤维加强元件902、904、906、908中的每一者均可以是如上关于图7所讨论的那样形成的圆的弧段。元件902、904、906、908形成圆,该圆在弧段之间具有间隙910。基质材料914可以填充间隙910,并且还在所述元件外部包围和接触所述元件,这可以通过共挤压工艺或其它已知的手段来实现。卷绕层903可以围绕并接触基质材料914的外侧。可以使用卷绕在形成的管状结构周围的单向加强热塑性或热固性带来形成卷绕层903,如下文所述。图9的图示是为了便于解释,这是因为可以存在两个以上的纤维加强元件。另外,这些元件可以是任何数值的弧度,并且不一定是相等数值的弧度。

52.图10a示出了第一工艺步骤,其中弧段元件1002(其可以是弧段元件802、804、806、808)定位在心轴1007上。

53.图10b示出了第二工艺步骤,其中定位在心轴1007上的弧段元件1002通过由单向加强热塑性带1012制成的卷绕层1003加强。卷绕层1003被示出为例如通过热塑性卷绕而产生的环向卷绕,其中热源1008使带1012的基质软化,并且带在预张力1010下以及以限定的卷绕进给宽度1011和旋转1009卷绕。通过环向卷绕,弧段元件被固定并固结在管体中。卷绕层也可以是交叉卷绕层。在交叉卷绕层的情况下,卷绕层偏离弧段的纵向轴线大约90

°

的环向卷绕角度。例如,带的交叉卷绕层可以与弧段的纵向轴线成

±

45

°

地卷绕。还可以考虑其它卷绕角度。卷绕层可以是一层或多于一层。

54.卷绕过程可以是不连续的或连续的。在连续卷绕的情况下,弧段元件可以通过共挤压而预固定。可替代地,管状结构的弧段可以被直接拉挤,而无需制造纤维加强元件的中间步骤。另外,与不连续卷绕相反,卷绕器而不是部件将会旋转。在连续卷绕的情况下,预固定可以足以取消心轴。

55.其它实施方案在所附权利要求的范围内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。