一种li-c合金薄膜及其制备方法与应用

技术领域

1.本发明属于固态锂电池材料技术领域,涉及一种li-c合金薄膜及其制备方法与应用。

背景技术:

2.当前,锂离子电池储能技术正在持续改变人类的生产生活方式,便携式高端通信设备和大型储能电站等新兴产业蓬勃发展,对电能的快速存储与高效利用提出了更高的要求。锂金属由于其高理论比容量和低电极电势等特性被视为最具潜力的可提高电池能量密度的负极材料。但是锂金属电池负极库仑效率低及不可控的枝晶生长等问题阻碍了其商业化进程。在锂金属电池中,电解液会直接参与固态电解质界面膜的形成,对锂金属负极的库仑效率、枝晶生长等产生重要影响、固态电解质很好地解决了液态电解液带来的安全问题。

3.固态电解质主要有氧化物、聚合物、硫化物、卤化物电解质等。其中硫化物与卤化物电解质有着较为广阔的应用前景。卤化物电解质的空气稳定性、结构稳定性、材料成本、使用成本、安全性都比较优异。硫化物固态电解质合成温度低,机械延展性优良,离子电导率最高。但是固体电极和固态电解质之间较差的界面接触,界面电阻较大,阻碍了全固态电池的快速发展。

4.cn108321432a涉及一种用于抑制锂枝晶生长的碳氮聚合物基准固态电解质及其制备方法和应用,该准固态电解质包括电解液、和电解液填充剂,所述电解液填充剂为轻质碳氮聚合物。该发明以轻质碳氮聚合物为电解液填充剂,制备得到一种能有效抑制锂金属电池中锂枝晶的生长的准固态电解质。其中轻质碳氮聚合物具有惊喜的分层结构,有利于电解液的吸收,从而形成泥状的准固态电解质,可用于抑制锂金属电池中锂负极枝晶的生长。

5.cn 114899348a提供了一种具有锂枝晶抑制作用的活化负极,负极中含有碳层,碳层中具有由无定形锂硅合金和li3n相形成的三维离子导电通路,有效抑制了锂枝晶的生长,大大提高了电池的高负载、大电流、长循环能力,并拓宽了工作温度范围。

6.锂离子在聚合物固态电解质和负极界面的沉积模式包括尖端生长、径向生长和多方向生长。虽然一般认为高机械强度的无机固态电解质能抑制锂枝晶的生长,但是锂枝晶仍然可以沿着固态电解质的缺陷、孔洞及晶界生长导致电池失效。

7.因此,为了保障固态电池的安全运行,提高负极与固态电解质的兼容性,降低界面阻抗,控制锂离子在负极侧的均匀沉积,是急需解决的。

技术实现要素:

8.为解决上述技术问题,本发明提供了一种li-c合金薄膜及其制备方法与应用,通过熔融法混合制备锂-碳合金,再经过冷轧法得到柔韧性优异的li-c合金薄膜,该制备工艺简单、材料的可调节性高和可规模化生产的特点,所述li-c合金薄膜作为负极,可与固态电解质由较好的接触性,降低了界面阻抗。

9.为达此目的,本发明采用以下技术方案:

10.第一方面,本发明提供了一种li-c合金薄膜的制备方法,所述制备方法包括如下:

11.(1)将熔融制备的熔融态li-c合金,进行降温冷却,得到li-c合金锭;

12.(2)所得li-c合金锭经过冷轧法,得到li-c合金薄膜。

13.本发明通过熔融法混合制备锂-碳合金,再经过冷轧法得到柔韧性优异的li-c合金薄膜,该制备工艺简单、材料的可调节性高和可规模化生产的特点,所述li-c合金薄膜作为负极,可与固态电解质由较好的接触性,降低了界面阻抗。

14.采用冷轧法制备合金薄膜具有如下优势:工艺简单,操作方便;设备经济,节约成本;成型可控,合金薄膜表面光滑,厚度均匀,且工艺参数可任意调整。

15.优选地,步骤(1)所述熔融制备的方式如下:

16.分别对碳材料和锂金属进行预处理后,加热使所述锂金属呈现熔融状态;

17.混合碳材料和熔融状态下的锂金属,得到所述熔融态li-c合金,完成熔融制备。

18.优选地,所述碳材料包括人工石墨、天然石墨、中间相碳微球、石油焦、碳纤维或热解树脂碳中的任意一种或至少两种的组合,典型但非限制性的组合包括人工石墨、天然石墨的组合,天然石墨和中间相碳微球的组合,中间相碳微球和石油焦的组合,石油焦和碳纤维的组合,碳纤维和热解树脂碳的组合,人工石墨、天然石墨和中间相碳微球的组合,天然石墨、中间相碳微球和石油焦的组合,中间相碳微球、石油焦和碳纤维的组合,石油焦、碳纤维和热解树脂碳的组合,人工石墨、天然石墨、中间相碳微球和石油焦的组合,或天然石墨、中间相碳微球、石油焦、碳纤维和热解树脂碳的组合。

19.优选地,对所述碳材料进行预处理的方式为:进行真空烘烤。

20.优选地,所述真空烘烤的时间为20~25h,典型但非限制性的组合包括20h、21h、22h、23h、24h或25h,但不限于所列举的数值,数值范围内其它未列举的数值同样适用。

21.优选地,所述真空烘烤的温度为50~100℃,例如可以是50℃、70℃、75℃、90℃或100℃,但不限于所列举的数值,数值范围内其它未列举的数值同样适用。

22.优选地,所述碳材料经过预处理后的水分含量在100ppm以下,例如可以是100ppm、80ppm、60ppm、40ppm或20ppm,但不限于所列举的数值,数值范围内其它未列举的数值同样适用。

23.优选地,所述锂金属包括纯锂金属材料,例如可以是锂带、锂箔、锂颗粒或锂棒中的任意一种或至少两种的组合,典型但非限制性的组合包括锂带和锂箔的组合,锂箔和锂颗粒的组合,锂颗粒和锂棒的组合,锂带、锂箔和锂颗粒的组合,锂箔、锂颗粒和锂棒的组合。

24.优选地,对所述锂金属进行预处理的方式为:去除锂金属表面的钝化层。

25.优选地,所述加热使所述锂金属呈现熔融状态在惰性气氛中进行。

26.优选地,所述惰性气氛中氧气的含量在0.1ppm以下,例如可以是0.1ppm、0.08ppm、0.05ppm、0.01ppm或0.005ppm,但不限于所列举的数值,数值范围内其它未列举的数值同样适用。

27.优选地,所述惰性气氛中水分的含量在0.1ppm以下,例如可以是0.1ppm、0.08ppm、0.05ppm、0.01ppm或0.005ppm,但不限于所列举的数值,数值范围内其它未列举的数值同样适用。

28.优选地,所述加热的温度为230~300℃,例如可以是230℃、250℃、270℃、290℃或300℃,但不限于所列举的数值,数值范围内其它未列举的数值同样适用。

29.当温度低于230℃时,锂金属的流动性较差,会导致碳材料与锂金属难以均匀混合,碳材料会出现大量团聚现象;当温度高于300℃时,碳材料与锂金属之间反应剧烈,存在一定危险性。

30.优选地,所述碳材料和锂金属的质量比为(30~70%):1,例如可以是30%:1、40%:1、50%:1、60%:1、70%:1,但不限于所列举的数值,数值范围内其它未列举的数值同样适用。

31.优选地,所述混合包括混合后搅拌。

32.优选地,所述搅拌至混合物的颜色由银色变为金黄色停止。

33.优选地,所述搅拌的时间为20~50min,例如可以是20min、30min、40min、45min或50min,但不限于所列举的数值,数值范围内其它未列举的数值同样适用。

34.优选地,步骤(1)所述降温的速度为5~10℃/min,例如可以是5℃/min、6℃/min、7℃/min、8℃/min、9℃/min或10℃/min,但不限于所列举的数值,数值范围内其它未列举的数值同样适用。

35.熔融状态的li-c合金由反应温度快速冷却至室温,若降温速度过慢,li-c混合物会出现沉降,导致材料均匀性下降。快速降温对li-c合金的均匀性有明显提升效果。

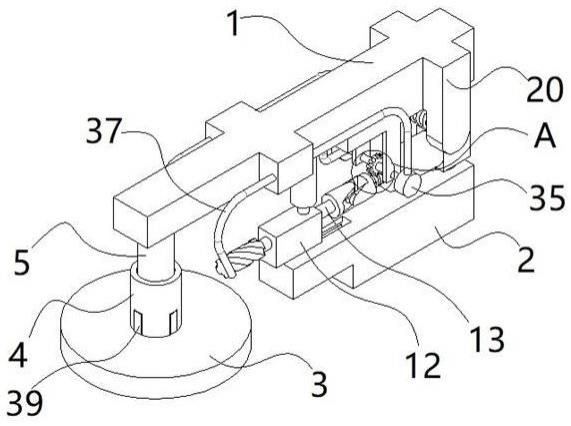

36.优选地,步骤(2)所述冷轧法采用对辊、压延、压片或手动碾压中的任意一种或至少两种的组合,进行反复辊压至厚度均匀。

37.优选地,所述li-c合金薄膜的厚度为15~50μm,例如可以是15μm、20μm、30μm、40μm或50μm,但不限于所列举的数值,数值范围内其它未列举的数值同样适用。

38.作为本发明第一方面所述制备方法的一种优选技术方案,所述制备方法包括如下步骤:

39.(1)去除锂金属表面的钝化层后,230~300℃加热使所述锂金属呈现熔融状态;混合质量比为(30~70%):1的真空烘烤后的碳材料和熔融状态下的锂金属,搅拌20~50min至混合物的颜色由银色变为金黄色,得到熔融态li-c合金,完成熔融制备;所述碳材料经过50~100℃真空烘烤20~25h后,水分含量在100ppm以下;将熔融制备的熔融态li-c合金,进行速度为5~10℃/min的降温冷却,得到li-c合金锭;

40.(2)所得li-c合金锭经过冷轧法,采用对辊、压延、压片或手动碾压中的任意一种或至少两种的组合,进行反复辊压至厚度均匀,得到厚度为15~50μm的li-c合金薄膜。

41.第二方面,本发明提供了一种li-c合金薄膜,所述li-c合金薄膜采用如第一方面所述的制备方法得到。

42.第三方面,本发明提供了一种全固态电池,所述全固态电池中含有如第二方面所述的li-c合金薄膜。

43.优选地,所述全固态电池中包括负极极片、正极极片和固态电解质膜,所述负极极片为所述li-c合金薄膜。

44.本发明所述制备方法得到的li-c合金薄膜应用于全固态电池中作为负极,可有效地降低临界电流密度,避免锂枝晶的生长,并且提升了对称电池的循环稳定性。

45.优选地,所述正极极片中的正极材料包括锂钴金属氧化物、锂镍金属氧化物、锂锰

金属氧化物或聚阴离子电池正极材料中的任意一种。

46.优选地,所述固态电解质膜包括硫化物电解质、卤化物电解质、氧化物电解质或聚合物电解质中的任意一种。

47.优选地,所述硫化物电解质包括锂磷硫氯(lpscl)、lpscl衍生物、li

10

gep2s

12

(lgps)或lgps衍生物中的任意一种。

48.优选地,所述卤化物电解质包括li3ycl6、li3ycl6衍生物、li3incl6或li3incl6衍生物中的任意一种。

49.优选地,氧化物电解质包括llzo、llzo衍生物、latp、latp衍生物、llto或llto衍生物中的任意一种。

50.与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:

51.(1)本发明通过熔融法混合制备锂-碳合金,再经过冷轧法得到柔韧性优异的li-c合金薄膜,该制备工艺简单、材料的可调节性高和可规模化生产的特点,所述li-c合金薄膜作为负极,可与固态电解质由较好的接触性,降低了界面阻抗。

52.(2)本发明所述制备方法得到的li-c合金薄膜应用于全固态电池中作为负极,可有效地降低临界电流密度,避免锂枝晶的生长,并且提升了对称电池的循环稳定性。

具体实施方式

53.为便于理解本发明,本发明列举实施例如下。本领域技术人员应该明了,所述实施例仅仅是帮助理解本发明,不应视为对本发明的具体限制。

54.实施例1

55.本实施例提供了一种li-c合金薄膜的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:

56.(1)去除锂箔表面的钝化层后,280℃加热使锂箔呈现熔融状态;天然石墨经过80℃真空烘烤24h后,水分含量在100ppm以下,将所述真空烘烤后的天然石墨和熔融状态下的锂箔按照50%:1的质量比混合,搅拌30min至混合物的颜色由银色变为金黄色,得到熔融态li-c合金,完成熔融制备;将熔融制备的熔融态li-c合金,进行速度为8℃/min的降温冷却,得到li-c合金锭;

57.(2)所得li-c合金锭经过冷轧法,采用对辊机进行反复辊压至厚度均匀,得到厚度为30μm的li-c合金薄膜。

58.实施例2

59.本实施例提供了一种li-c合金薄膜的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:

60.(1)去除锂带表面的钝化层后,230℃加热使所述锂带呈现熔融状态;中间相碳微球经过50℃真空烘烤25h后,水分含量在100ppm以下,将经过真空烘烤后的所述中间相碳微球与熔融状态下的锂带按照30%:1的质量比混合,搅拌20min至混合物的颜色由银色变为金黄色,得到熔融态li-c合金,完成熔融制备;将熔融制备的熔融态li-c合金,进行速度为10℃/min的降温冷却,得到li-c合金锭;

61.(2)所得li-c合金锭经过冷轧法,采用压延机进行反复辊压至厚度均匀,得到厚度为15μm的li-c合金薄膜。

62.实施例3

63.本实施例提供了一种li-c合金薄膜的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:

64.(1)去除锂棒表面的钝化层后,300℃加热使所述锂棒呈现熔融状态;石油焦经过100℃真空烘烤20h后,水分含量在100ppm以下,将经过真空烘烤的石油焦与熔融状态下的锂棒按照70%:1的质量比混合,搅拌50min至混合物的颜色由银色变为金黄色,得到熔融态li-c合金,完成熔融制备;将熔融制备的熔融态li-c合金,进行速度为5℃/min的降温冷却,得到li-c合金锭;

65.(2)所得li-c合金锭经过冷轧法采用压片机进行反复辊压至厚度均匀,,得到厚度为50μm的li-c合金薄膜。

66.实施例4

67.本实施例提供了一种li-c合金薄膜的制备方法,与实施例1的区别为碳材料不经过真空烘烤。

68.实施例5

69.本实施例提供了一种li-c合金薄膜的制备方法,与实施例1的区别为所述碳材料和锂金属的质量比为20%:1。

70.实施例6

71.本实施例提供了一种li-c合金薄膜的制备方法,与实施例1的区别为所述碳材料和锂金属的质量比为80%:1。

72.实施例7

73.本实施例提供了一种li-c合金薄膜的制备方法,与实施例1的区别为加热的温度为220℃。

74.实施例8

75.本实施例提供了一种li-c合金薄膜的制备方法,与实施例1的区别为加热的温度为320℃。

76.实施例9

77.本实施例提供了一种li-c合金薄膜的制备方法,与实施例1的区别为降温的速度为3℃/min。

78.实施例10

79.本实施例提供了一种li-c合金薄膜的制备方法,与实施例1的区别为降温的速度为15℃/min。

80.对比例1

81.本对比例提供了一种li-c合金材料的制备方法,与实施例1的区别为不进行冷扎法,替换为如下所示:

82.所得li-c合金锭经过打磨至表面光滑并压制成li-c合金材料。

83.应用例1

84.本应用例提供了一种全固态电池,所述全固态电池中包括负极极片、正极极片和固态电解质膜,所述负极极片为实施例1所述li-c合金薄膜,所述正极极片中的正极材料为锂钴金属氧化物,所述固态电解质膜为lpscl。

85.将上述负极极片、正极极片与固态电解质膜进行叠片、封装和静压的步骤,得到所述全固态电池,所述全固态电池为软包电池。

86.应用例2

87.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:负极极片为实施例2所述li-c合金薄膜。

88.应用例3

89.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:负极极片为实施例3所述li-c合金薄膜。

90.应用例4

91.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:负极极片为实施例4所述li-c合金薄膜。

92.应用例5

93.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:负极极片为实施例5所述li-c合金薄膜。

94.应用例6

95.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:负极极片为实施例6所述li-c合金薄膜。

96.应用例7

97.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:负极极片为实施例7所述li-c合金薄膜。

98.应用例8

99.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:负极极片为实施例8所述li-c合金薄膜。

100.应用例9

101.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:负极极片为实施例9所述li-c合金薄膜。

102.应用例10

103.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:负极极片为实施例10所述li-c合金薄膜。

104.应用例11

105.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:所述正极极片中的正极材料为锂镍金属氧化物,固态电解质膜为li3ycl6。

106.应用例12

107.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:所述正极极片中的正极材料为锂锰金属氧化物,固态电解质膜为llzo。

108.应用例13

109.本应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:所述正极极片中的正极材料为聚阴离子电池正极材料,固态电解质膜为latp。

110.对比应用例1

111.本对比应用例提供了一种全固态电池,与应用例1的区别为:负极极片为对比例1所述li-c合金薄膜。

112.将上述所得全固态电池使用电化学工作站、交流内阻仪和新威电池测试站等设备

进行性能测试,测试结果如表1所示。

113.表1

[0114][0115]

从表1中可以得出如下结论:

[0116]

(1)由应用例1-3和11-13可知,本发明通过熔融法混合制备锂-碳合金,再经过冷轧法得到柔韧性优异的li-c合金薄膜,该制备工艺简单、材料的可调节性高和可规模化生产的特点,所述li-c合金薄膜作为负极,可与固态电解质由较好的接触性,降低了界面阻抗。

[0117]

(2)由应用例4与应用例1的比较可知,对碳材料进行预处理的过程保证了碳材料内的水分在100ppm以下,防止在熔融过程中水分干扰混合的均匀性,从而影响li-c合金薄膜的品质。

[0118]

(3)由应用例5、6与应用例1的比较可知,由于锂金属含量较高时,碳材料无法发挥作用,没有有限的形成导电网络与支撑骨架;锂金属的含量较低时碳的含量较高,整体结构松散无法形成稳定的负极结构,循环过程中较容易造成负极破碎,影响循环性能。碳材料与锂金属混合的质量比影响li-c合金薄膜的品质,碳材料与锂金属混合的质量比不在本发明的优选范围内时,无法有效地降低临界电流密度,避免锂枝晶的生长,不利于提升对称电池

的循环稳定性。

[0119]

(4)由应用例7、8与应用例1的比较可知,当温度低于230℃时,锂金属的流动性较差,会导致碳材料与锂金属难以均匀混合,碳材料会出现大量团聚现象;当温度高于300℃时,碳材料与锂金属之间反应剧烈,存在一定危险性,从而影响li-c合金薄膜的品质,无法有效地降低临界电流密度,避免锂枝晶的生长,不利于提升对称电池的循环稳定性。

[0120]

(5)由应用例9、10与应用例1的比较可知,当降温速度不在本发明的优选范围内时,影响了li-c合金薄膜的品质,无法有效地降低临界电流密度,避免锂枝晶的生长,不利于提升对称电池的循环稳定性。

[0121]

(6)由对比应用例1与应用例1的比较可知,本发明采用冷轧法制备得到的薄膜结构,结构稳定,表面光滑均匀平整,避免局部电流过大和锂沉积不均匀,作为全固态电池的负极,有效地降低临界电流密度,避免锂枝晶的生长,不利于提升对称电池的循环稳定性。

[0122]

综上所述,本发明通过熔融法混合制备锂-碳合金,再经过冷轧法得到柔韧性优异的li-c合金薄膜,该制备工艺简单、材料的可调节性高和可规模化生产的特点,所述li-c合金薄膜作为负极,可与固态电解质由较好的接触性,降低了界面阻抗。

[0123]

本发明通过上述实施例来说明本发明的详细工艺设备和工艺流程,但本发明并不局限于上述详细工艺设备和工艺流程,即不意味着本发明必须依赖上述详细工艺设备和工艺流程才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明产品各原料的等效替换及辅助成分的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。