永磁体v型内嵌布置的转子组件、永磁同步电机

技术领域

1.本发明属于电机设计技术领域,具体涉及一种永磁体v型内嵌布置的转子组件、永磁同步电机。

背景技术:

2.目前的永磁同步电机,转子励磁多为内嵌式的永磁体励磁,由于转子开磁钢槽,同时为了保证转子铁芯的结构强度,转子外圆相邻磁极磁钢连接处大多基于强度提升目的保留有隔磁磁桥,尤其是针对磁极有质量较大的磁钢例如呈v型排布的多块磁钢时,隔磁磁桥能够有效保证转子铁芯在旋转过程中的抗变形能力,防止磁钢脱离铁芯,但是在电机运转过程中,隔磁桥处的磁通密度大,磁阻较大,导致电机局部温升较高,最为严重的是漏磁较高,转子励磁磁通利用率低,导致电机效率降低。

技术实现要素:

3.因此,本发明提供一种永磁体v型内嵌布置的转子组件、永磁同步电机,能够解决现有技术中永磁体v型内嵌布置的转子组件的转子铁芯外圆相邻磁极磁钢连接处具有隔磁磁桥结构,在电机运转过程中隔磁磁桥处的磁通密度及磁阻较大,导致电机局部温升以及漏磁较高、转子励磁磁通利用率低,导致电机效率降低的技术问题。

4.为了解决上述问题,本发明提供一种永磁体v型内嵌布置的转子组件,包括转子铁芯,所述转子铁芯具有沿其周向排布的多个磁极,每一所述磁极下皆构造有两个呈v型排布的磁钢槽,所述v型的开口朝向所述转子铁芯的外圆侧,每个所述磁钢槽内装设有永磁体,两个所述磁钢槽的径向外端与所述转子铁芯的外圆侧连通。

5.在一些实施方式中,所述转子铁芯的外圆侧壁上具有沿其轴向贯通的缺口,相邻的两个磁极分别具有的相邻的两个所述磁钢槽的所述径向外端皆通过所述缺口与所述转子铁芯的外圆侧连通。

6.在一些实施方式中,所述磁钢槽的径向外端具有分别对应于所述永磁体的周向两侧的第一限位凸、第二限位凸,所述第一限位凸、第二限位凸相对间隔设置以形成对所述永磁体的径向外端的径向防脱。

7.在一些实施方式中,所述第一限位凸与所述第二限位凸之间的最小间距为l,所述永磁体的磁极厚度为h,h/3≤l≤2h/3。

8.在一些实施方式中,每一所述磁极下,两个所述磁钢槽之间的所述转子铁芯的部分为扇形铁芯部,所述两个所述磁钢槽的径向内端之间形成连接桥,所述扇形铁芯部通过所述连接桥与所述转子铁芯的中央部分连接,所述连接桥具有周向的最小宽度h,h=mω2r/γ,相邻两个所述磁钢槽距离最近两点之间的连线为第一线段,其中m为所述扇形铁芯部的质量、ω为所述转子铁芯的最大旋转角速度、r为所述转子铁芯的中心孔圆心与所述第一线段的中点的连线长度,γ为所述转子铁芯的材料单位长度所能承受的最大拉力。

9.在一些实施方式中,每一所述磁极下,两个所述磁钢槽之间形成的夹角为θ,所述

永磁体的径向长度为l,所述转子铁芯的外圆半径为r,所述扇形铁芯部在所述转子铁芯旋转过程中所承受的最大离心力为f,且

[0010][0011]

在一些实施方式中,所述磁钢槽的径向内端形成有隔磁孔,所述隔磁孔与所述磁钢槽连通。

[0012]

本发明还提供一种永磁同步电机,包括上述的永磁体v型内嵌布置的转子组件。

[0013]

本发明提供的一种永磁体v型内嵌布置的转子组件、永磁同步电机,由于在磁钢槽的径向外端无隔磁磁桥,从而优化了电机的磁路,将漏磁的主要部位消除,使磁力线在此处不能闭合,降低电机漏磁,提升了转子磁通利用率,避免了在此处的局部温升,进而提高了电机效率。

附图说明

[0014]

图1为本发明实施例的永磁体v型内嵌布置的转子组件的轴向投影示意图;

[0015]

图2为图1中a处的局部放大图;

[0016]

图3为采用了本发明的技术方案也即去除了隔磁磁桥的转子组件的气隙磁场强度仿真结果;

[0017]

图4为常规的具有隔磁磁桥的转子组件(也即未去除隔磁磁桥的转子组件,简称常规方案)的气隙磁场强度仿真结果;

[0018]

图5为采用本发明的技术方案以及未采用本发明的技术方案的电机在各个频率点的电机效率对比图。

[0019]

附图标记表示为:

[0020]

1、转子铁芯;10、缺口;11、磁钢槽;111、第一限位凸;112、第二限位凸;12、扇形铁芯部;13、连接桥;14、隔磁孔;2、永磁体。

具体实施方式

[0021]

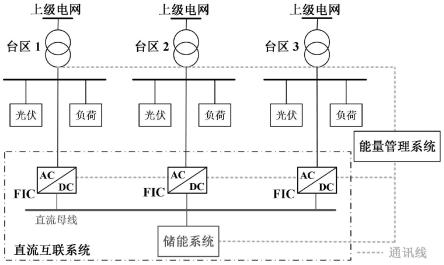

结合参见图1至图5所示,根据本发明的实施例,提供一种永磁体v型内嵌布置的转子组件,包括转子铁芯1,转子铁芯1具有沿其周向排布的多个磁极,每一磁极下皆构造有两个呈v型排布的磁钢槽11,v型的开口朝向转子铁芯1的外圆侧,每个磁钢槽11内装设有永磁体2,以充分发挥v型布置的永磁体的聚磁效果,两个磁钢槽11的径向外端(也即处于转子铁芯1的径向朝外的一端)与转子铁芯1的外圆侧连通,也即,磁钢槽11的径向外端不再具备现有技术中的隔磁磁桥。该技术方案中,由于在磁钢槽11的径向外端无隔磁磁桥,从而优化了电机的磁路,将漏磁的主要部位消除,使磁力线在此处不能闭合,降低电机漏磁,提升了转子磁通利用率,避免了在此处的局部温升,进而提高了电机效率。

[0022]

对比参见图3及图4,其中,图3为采用了本发明的技术方案也即去除了隔磁磁桥的转子组件(简称本发明方案)的气隙磁场强度仿真结果,图4为常规的具有隔磁磁桥的转子组件(也即未去除隔磁磁桥的转子组件,简称常规方案)的气隙磁场强度仿真结果,在去除了隔磁磁桥后,转子铁芯1的外圆侧不发生漏磁,本发明方案的气隙磁场强度较常规方案提

升2.6%,具体而言,参见图3,本发明方案的气隙磁场强度介于8.1795e 5(也即8.1795*105)与7.3616e 5之间,常规方案气隙磁场强度在7.1738e 5左右,取本发明方案的气隙磁场强度为7.3616e 5,常规方案的气隙磁场强度为7.1738e 5,提升效果≈(7.3616-7.1738)/7.1738*100%=2.6%。电机各频率点效率均有提升,参见图5所示,电机apf(全年能源消耗率)提高0.2%左右。

[0023]

在一个具体实施例中,转子铁芯1的外圆侧壁上具有沿其轴向贯通的缺口10,相邻的两个磁极分别具有的相邻的两个磁钢槽11的径向外端皆通过缺口10与转子铁芯1的外圆侧连通,也即将相邻的两个磁钢槽11的径向外端同时对应于缺口10处,能够防止针对每个磁钢槽11的径向外端各自设置一个独立的缺口10降低转子铁芯1的整体刚度、强度,进而保证转子铁芯1的整体结构更加稳定、可靠。具体而言,磁钢槽11的径向外端具有分别对应于永磁体2的周向两侧的第一限位凸111、第二限位凸112,第一限位凸111、第二限位凸112相对间隔设置以形成对永磁体2的径向外端的径向防脱,进一步的,第一限位凸111以及第二限位凸112各自径向内侧面与永磁体2的径向外端端面接触,从而实现对永磁体2的径向施力限位,防止永磁体2在转子铁芯1旋转过程中被甩出。在一个优选的实施例中,第一限位凸111与第二限位凸112之间的最小间距为l(单位为mm),永磁体2的磁极厚度为h(单位为mm,也即图1方位的周向方向的永磁体2的厚度),h/3≤l≤2h/3,具体而言,l小于h/3时,永磁体2漏磁增加较多,影响电机性能,而l大于2h/3时前述限位凸的结构强度降低,降低电机最高运行频率。

[0024]

在一些实施方式中,每一磁极下,两个磁钢槽11之间的转子铁芯1的部分为扇形铁芯部12,两个磁钢槽11的径向内端之间形成连接桥13,扇形铁芯部12通过连接桥13与转子铁芯1的中央部分连接,连接桥13具有周向(也即转子铁芯1的周向)的最小宽度h,h=mω2r/γ,相邻两个磁钢槽11距离最近两点之间的连线为第一线段,其中m为扇形铁芯部12的质量(在一个具体实例中,单位为kg)、ω为转子铁芯1的最大旋转角速度(在一个具体实例中,单位为弧度/s)、r为转子铁芯1的中心孔圆心与第一线段的中点的连线长度(在一个具体实例中,单位为mm),γ为转子铁芯1的材料单位长度所能承受的最大拉力(在一个具体实例中,单位为n/mm)。该技术方案中,依据转子铁芯1的材料所能承受的最大离心力f来确定连接桥13的最小宽度h,前述的最小宽度的确定可以增加转子强度且使在连接桥13处的磁密得到优化(加宽连接桥13磁密减小,降低连接桥13宽度增加磁密),从而使连接桥13的宽度设计更加合理,也即能够兼顾结构强度与磁密的优化目的,有效防止转子铁芯1在此处的磁密过饱和导致铁芯温升过快的现象发生。

[0025]

参见图1所示,每一磁极下,两个磁钢槽11之间形成的夹角为θ(在一个具体实例中,单位为

°

),永磁体2的径向长度为l(在一个具体实例中,单位为mm),转子铁芯1的外圆半径为r(单位为mm),扇形铁芯部12在转子铁芯旋转过程中所承受的最大离心力为f(在一个具体实例中,单位为n),且如此,能够最大限度地降低永磁体2所承受径向力(也即保证转子铁芯的抗变形能力)的同时,保证电机所产生的磁场接近于正弦波,降低电机谐波。

[0026]

在一些实施方式中,磁钢槽11的径向内端形成有隔磁孔14,隔磁孔14与磁钢槽11连通,隔磁孔的形状与大小不做特别要求,可根据实际选取不同形状例如圆形、方形等,但

能够理解的是,不论隔磁孔14的具体形状如何,相对设置的两个隔磁孔14的形状应相互对称,且应具有唯一的最近点以实现前述h的唯一确定。

[0027]

能够理解的是,为了进一步提升转子铁芯的机械结构强度,提升磁钢的位置可靠性,还可以在转子铁芯的两端设置转子端板并通过相应的铆钉进行必要的紧固。

[0028]

根据本发明的实施例,还提供一种永磁同步电机,包括上述的永磁体v型内嵌布置的转子组件。

[0029]

本领域的技术人员容易理解的是,在不冲突的前提下,上述各方式的有利技术特征可以自由地组合、叠加。

[0030]

以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。