1.本发明属于后浇带施工技术领域,具体涉及一种用于后浇带的支撑体系。

背景技术:

2.后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的混凝土带。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,形成薄弱部位。

3.现有技术中,对于后浇带的支撑体系,通常是先搭建后浇带模架,再搭建后浇带独立支撑架,最后搭建顶板模架,该种结构在后浇带两侧的梁板浇筑完毕后,需对后浇带模架和顶板模架进行拆除,以清理后浇带部分内部的杂物,而且当后浇带浇筑前,还需要再重新搭建顶板模架。因为模架的结构较为复杂,拆除过程费事费力,严重降低施工效率,实用性较差。

技术实现要素:

4.本发明实施例提供一种用于后浇带的支撑体系,旨在能够解决现有的后浇带支撑体系因拆装困难而导致的实用性差的问题。

5.为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:提供一种用于后浇带的支撑体系,包括:

6.独立支撑单元,设有两组,两组所述独立支撑单元间隔设置;设定后浇带的长度方向为第一方向,与所述第一方向垂直的水平方向为第二方向;两组所述独立支撑单元用于沿着所述第二方向分别设置在后浇带的两侧;每个所述独立支撑单元包括第一支撑桁架及多个第一模板;所述第一支撑桁架沿着所述第一方向设置;多个所述第一模板平铺在所述第一支撑桁架的顶端;

7.后浇带支撑机构,位于两个所述独立支撑单元之间;包括多个支撑组件及多个辅助模板;多个所述辅助模板与其中一组所述独立支撑单元中的多个所述第一模板一一对应设置,且各所述辅助模板与对应的所述第一模板相铰接;多个所述支撑组件与多个所述辅助模板一一对应设置,多个所述支撑组件沿着所述第一方向平行且间隔设置,每个所述支撑组件均与所述第一支撑桁架水平转动连接;各所述支撑组件用于在对应的所述辅助模板向上翻转至水平设置,且两端分别与两组所述独立支撑单元中的所述第一模板对接后,水平转动至对应的所述辅助模板下方,以沿着竖直方向对所述辅助模板进行支撑;

8.梁板支撑单元,设有两组,两组梁板支撑单元分别与两组所述独立支撑单元一一对应设置;任意一组所述梁板支撑单元沿着所述第二方向设置在对应的所述独立支撑单元远离所述后浇带支撑机构的一侧,以与所述独立支撑单元共同支撑,用于后浇带沿着第二方向两侧的梁板浇筑成型。

9.在一种可能的实现方式中,各所述第一支撑桁架包括:

10.第一立杆,设有多个,多个所述第一立杆沿着所述第一方向间隔设置,且每个所述第一立杆均沿着竖直方向设置;

11.第二立杆,设有多个,多个所述第二立杆沿着所述第一方向间隔设置,且每个所述第二立杆均沿着竖直方向设置;各所述第二立杆与各所述第一立杆一一对应设置,且任意一个所述第二立杆与对应的所述第一立杆沿着所述第二方向间隔设置;以及

12.水平杆,设有多个,多个所述水平杆均布设置在沿着所述第一方向和所述第二方向相邻的所述第一立杆和所述第二立杆、所述第一立杆和所述第一立杆及所述第二立杆和所述第二立杆之间;位于任意所述第一立杆和所述第二立杆、所述第一立杆和所述第一立杆及所述第二立杆和所述第二立杆之间的水连杆沿着竖直方向间隔设置,以与所述第一立杆和所述第二立杆共同组合形成支撑结构;

13.其中,多个所述第一模板平铺在所述第一立杆及所述第二立杆的顶端。

14.一些实施例中/示例性的/举例说明,所述水平杆与所述第一立杆为可拆卸连接;

15.所述水平杆与所述第二立杆为可拆卸连接。

16.在一种可能的实现方式中,各所述支撑组件与各所述第一立杆一一对应设置,每个所述支撑组件包括:

17.底座,用于设置在后浇带下方的地面上;

18.支杆,沿着竖直方向设置,底端与所述底座相连接;

19.铰接杆,具有铰接杆第一端及与所述铰接杆第一端相对的铰接杆第二端;所述铰接杆第一端与所述第一立杆转动连接,所述铰接杆第二端与所述支杆转动连接;以及

20.千斤顶,沿着竖直方向设置,具有固定端及顶出端,所述固定端设置在所述支杆顶端,所述顶出端向上伸出,并与对应的翻转至水平放置的所述辅助模板相抵接。

21.一些实施例中/示例性的/举例说明,每个所述铰接杆包括连杆及两个抱紧结构;两个抱紧结构分别设置在所述连杆的两端;每个所述抱紧结构包括两个半圆形套环及锁紧螺栓;每个所述半圆形套环的两端均沿着径向向外延伸,并且在延伸端上设有供所述锁紧螺栓穿过的通孔;

22.各所述支杆及各所述第一立杆上均上设有供所述抱紧结构卡入的环形凹槽。

23.一些实施例中/示例性的/举例说明,其中一个所述半圆形套环的外环面与所述连杆铰接,且铰接轴线水平设置。

24.在一种可能的实现方式中,每个辅助模板包括板体及拉杆;所述板体为矩形板体;所述拉杆位于所述板体的下方,且一端与所述板体相铰接,另一端与对应的所述第一模板相铰接;

25.所述板体的底部设有供所述拉杆的一端铰接的第一铰接座,所述第一模板的底部设有供所述拉杆的另一端铰接的第二铰接座。

26.一些实施例中/示例性的/举例说明,每个所述板体的两端沿着所述第二方向与两个对应的所述第一模板为企口对接。

27.在一种可能的实现方式中,每组所述梁板支撑单元包括第二支撑桁架和多个第二模板;多个所述第二模板水平铺设在所述第二支撑桁架的顶端,且与所述第一模板平齐设置。

28.本实现方式/申请实施例中,设置了独立支撑单元,且分别设置在后浇带的两侧,能够对后浇带两侧的梁板浇筑成型进行支撑,并且保证对后浇带支撑机构的安装。另外,设置了梁板支撑单元,能够与独立支撑单元共同对后浇带两侧待浇筑的梁板进行支撑,而且浪板支撑单元可在梁板成型后进行拆卸。另外,设置了后浇带支撑机构,辅助模板与第一模板铰接,能够实现翻转,保证拆装的工作效率,支撑组件能够分别对各个辅助模板进行支撑,通过多个辅助模板与支撑组件的配合,结构简单,且拆装方便,能够保证对后浇带位置处支撑的快速拆装,提高施工效率,保证对后浇带位置内的杂物进行清理,进而保证浇筑的效果,实用性强。

附图说明

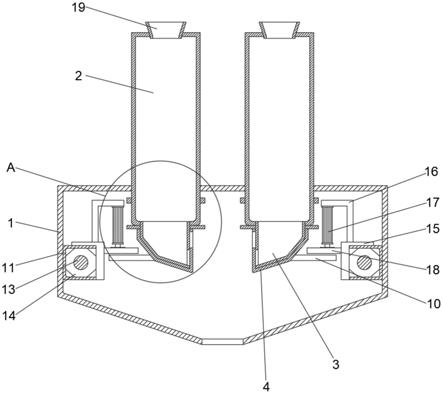

29.图1为本发明实施例提供的用于后浇带的支撑体系的主视结构示意图;

30.图2为图1实施例提供的用于后浇带的支撑体系的a

‑

a处结构示意图;

31.附图标记说明:

32.10、独立支撑单元;11、第一支撑桁架;111、第一立杆;112、第二立杆;113、水平杆;12、第一模板;13、拉杆;20、后浇带支撑机构;21、支撑组件;211、底座;212、支杆;213、铰接杆;214、连杆;215、抱紧结构;216、千斤顶;22、辅助模板;30、梁板支撑单元;31、第二支撑桁架;32、第二模板;40、后浇带;50、梁板。

具体实施方式

33.为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

34.请一并参阅图1及图2,现对本发明提供的用于后浇带的支撑体系进行说明。所述用于后浇带的支撑体系,包括独立支撑单元10、后浇带40支撑机构20以及梁板50支撑单元30。其中,设定后浇带40的长度方向为第一方向,与第一方向垂直的水平方向为第二方向。独立支撑单元10设有两组,两组独立支撑单元10间隔设置;两组独立支撑单元10用于沿着第二方向分别设置在后浇带40的两侧;每个独立支撑单元10包括第一支撑桁架11及多个第一模板12;第一支撑桁架11沿着第一方向设置;多个第一模板12平铺在第一支撑桁架11的顶端。

35.后浇带40支撑机构20位于两个独立支撑单元10之间;包括多个支撑组件21及多个辅助模板22;多个辅助模板22与其中一组独立支撑单元10中的多个第一模板12一一对应设置,且各辅助模板22与对应的第一模板12相铰接;多个支撑组件21与多个辅助模板22一一对应设置,多个支撑组件21沿着第一方向平行且间隔设置,每个支撑组件21均与第一支撑桁架11水平转动连接;各支撑组件21能够在对应的辅助模板22向上翻转至水平设置,且两端分别与两组独立支撑单元10中的第一模板12对接后,水平转动至对应的辅助模板22下方,以沿着竖直方向对辅助模板22进行支撑。当梁板50浇筑完成后,可通过水平转动支撑组件21,以使其脱离对辅助模板22的抵接,再使辅助模板22向下翻转至第一模板12的下方,以使后浇带40位置敞开。

36.梁板50支撑单元30设有两组,两组梁板50支撑单元30分别与两组独立支撑单元10

一一对应设置;任意一组梁板50支撑单元30沿着第二方向设置在对应的独立支撑单元10远离后浇带40支撑机构20的一侧,以与独立支撑单元10共同支撑,用于后浇带40沿着第二方向两侧的梁板50浇筑成型。

37.本实施例提供的用于后浇带40的支撑体系,与现有技术相比,设置了独立支撑单元10,且分别设置在后浇带40的两侧,能够对后浇带40两侧的梁板50浇筑成型进行支撑,并且保证对后浇带40支撑机构20的安装。另外,设置了梁板50支撑单元30,能够与独立支撑单元10共同对后浇带40两侧待浇筑的梁板50进行支撑,而且浪板支撑单元可在梁板50成型后进行拆卸。另外,设置了后浇带40支撑机构20,辅助模板22与第一模板12铰接,能够实现翻转,保证拆装的工作效率,支撑组件21能够分别对各个辅助模板22进行支撑,通过多个辅助模板22与支撑组件21的配合,结构简单,且拆装方便,能够保证对后浇带40位置处支撑的快速拆装,提高施工效率,保证对后浇带40位置内的杂物进行清理,进而保证浇筑的效果,实用性强。

38.在一些实施例中,上述第一支撑桁架11可以采用如图1至图2所示结构。参见图1至图2,各第一支撑桁架11包括第一立杆111、第二立杆112以及水平杆113。其中,第一立杆111设有多个,多个第一立杆111沿着第一方向间隔设置,且每个第一立杆111均沿着竖直方向设置。第二立杆112设有多个,多个第二立杆112沿着第一方向间隔设置,且每个第二立杆112均沿着竖直方向设置;各第二立杆112与各第一立杆111一一对应设置,且任意一个第二立杆112与对应的第一立杆111沿着第二方向间隔设置。水平杆113设有多个,多个水平杆113均布设置在沿着第一方向和第二方向相邻的第一立杆111和第二立杆112、第一立杆111和第一立杆111及第二立杆112和第二立杆112之间;位于任意第一立杆111和第二立杆112、第一立杆111和第一立杆111及第二立杆112和第二立杆112之间的水连杆214沿着竖直方向间隔设置,以与第一立杆111和第二立杆112共同组合形成支撑结构。多个第一模板12平铺在第一立杆111及第二立杆112的顶端。该种结构能够便于搭建,而且涉及到的材料也较为普遍,第一立杆111的设置可保证对多个支撑组件21的连接,而水平杆113的设置可保证将第一立杆111和第二立杆112组合为一体,能够保证支撑的稳定性,进而保证支撑组件21及第一模板12的稳定性。

39.需要进行说明的是,根据实际的使用空间及体积,可适当增加多个斜杆,以共同增加支撑结构的稳定性。

40.在一些实施例中,上述第一支撑桁架11可以采用如图1至图2所示结构。参见图1至图2,水平杆113与第一立杆111为可拆卸连接,水平杆113与第二立杆112为可拆卸连接,该种结构可便于小件拆装,便于存储及搬运,可拆卸结构为现有技术,在此不再赘述。

41.在一些实施例中,上述支撑组件21可以采用如图1至图2所示结构。参见图1至图2,各支撑组件21与各第一立杆111一一对应设置,每个支撑组件21包括底座211、支杆212、铰接杆213以及千斤顶216。其中,底座211用于设置在后浇带40下方的地面上。支杆212沿着竖直方向设置,底端与底座211相连接。铰接杆213具有铰接杆213第一端及与铰接杆213第一端相对的铰接杆213第二端;铰接杆213第一端与第一立杆111转动连接,铰接杆213第二端与支杆212转动连接。千斤顶216沿着竖直方向设置,具有固定端及顶出端,固定端设置在支杆212顶端,顶出端向上伸出,并与对应的翻转至水平放置的辅助模板22相抵接。

42.底座211的可为锥台形外形结构或者圆台形外形结构,该种结构可增大与后浇带

40下方的底面的接触面积,进而保证支撑的稳定性。支杆212可为圆柱形长杆,并且在支杆212的顶端设置千斤顶216,该种结构可便于铰接杆213的连接,同时支杆212能够补偿千斤顶216的高度,而千斤顶216能够便于调节,保证对辅助模板22的稳定支撑,并且能够便于解除支撑作用。该种结构操作简单,成本低廉,实用性强。

43.在一些实施例中,上述铰接杆213可以采用如图1至图2所示结构。参见图1至图2,每个铰接杆213包括连杆214及两个抱紧结构215;两个抱紧结构215分别设置在连杆214的两端;每个抱紧结构215包括两个半圆形套环及锁紧螺栓;每个半圆形套环的两端均沿着径向向外延伸,并且在延伸端上设有供锁紧螺栓穿过的通孔。各支杆212及各第一立杆111上均上设有供抱紧结构215卡入的环形凹槽。两个半圆形套环围合形成套环结构,能够套设在支杆212或者第一立杆111上,对应的第一立杆111和支杆212可为圆柱形外形就结构。该种结构可便于拆装,同时也便于将支杆212连接在第一立杆111上,保证支杆212支撑的稳定性。

44.在一些实施例中,上述铰接杆213可以采用如图1至图2所示结构。参见图1至图2,其中一个半圆形套环的外环面与连杆214铰接,且铰接轴线水平设置,因为支撑组件21水平转动时,底座211与地面接触,不便于挪动,因连杆214的铰接设置,可将底座211向上抬起,进而便于挪动。

45.在一些实施例中,上述辅助模板22可以采用如图1至图2所示结构。参见图1至图2,每个辅助模板22包括板体及拉杆13;板体为矩形板体;拉杆13位于板体的下方,且一端与板体相铰接,另一端与对应的第一模板12相铰接。板体的底部设有供拉杆13的一端铰接的第一铰接座,第一模板12的底部设有供拉杆13的另一端铰接的第二铰接座。该种结构可保证梁板50浇筑完毕后,且对后浇带40清理过程中,将板体翻转至第一模板12的下方,能够防止杂物与板体接触,便于杂物直接掉落至下方,而且便于操作,省时省力。

46.在一些实施例中,上述辅助模板22可以采用如图1至图2所示结构。参见图1至图2,每个板体的两端沿着第二方向与两个对应的第一模板12为企口对接,企口对接可防止浇筑混凝土的过程中发生漏浆漏液,保证浇筑效果。

47.在一些实施例中,上述梁板50支撑单元30可以采用如图1至图2所示结构。参见图1至图2,每组梁板50支撑单元30包括第二支撑桁架31和多个第二模板32;多个第二模板32水平铺设在第二支撑桁架31的顶端,且与第一模板12平齐设置。梁板50支撑单元30可为现有的常用便于拆装的支撑架,为现有技术,在此不再赘述。

48.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。