1.本发明属于有机硅材料技术领域,具体涉及一种光扩散型有机硅复合材料及其制备方法。

背景技术:

2.led灯以其绿色环保、高效节能等优势深受人们的广泛喜爱,主要应用于屏幕显示系统、指示灯手机等领域,近几年在功率性照明领域的应用也得到了积极地额发展。但led灯本身是点光源照亮面积有限,且光强较强,还含有大量的蓝光成分,易损伤眼睛,人们往往使用具有光扩散性能的封装材料来解决点光源到面光源,光线柔和并且亮度高的问题。led灯使用最为广泛的是透镜材料,包括聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯及玻璃等,这些材料混合一些光扩散剂能够获得较高的透明度和合适人眼的光强等优点,但随着科技进步,这些材料本身的强度、线膨胀系数等越来越满足不了要求,特别是对于长、薄、软、宽led灯,这些材料的弯曲性能、收缩或者膨胀性能远远达不到标准,因此针对长、薄、软、宽led灯,另一种软质弹性性封装材料-灌封材料受到市场青睐。

3.灌封材料主要包括环氧树脂、有机硅材料,因环氧树脂会变色,而且不能承受高温焊接工艺,其应用也有一定局限性,所以目前最有发展前景的是有机硅材料,有机硅材料可以吸收热量,防止变色,尤其自身具有较高的折射率,美中不足的是有机硅材料的雾度普遍较低,如专利cn201410568860.5公开了一种双组份缩合型led有机硅灌封胶的制备、专利cn201310346458.8公开了一种双组份有机硅灌封胶及专利cn201410685155.3公开了用单组分脱醇型室温硫化有机硅灌封胶及制备方法。上述这些专利所制备的有机硅灌封胶均具有透光率好,折射率高,热稳定性好,应力开裂小等特点,缺点在于他们的透光率虽然高,但雾度和扩散则会偏小不能满足实际需求。而一般透光率和雾度是此消彼长的关系,往往在制备过程中为了追求较高的透光率,所得灌封胶的雾度会相应降低的,一般直接加入光扩散剂,虽然提升了雾度,但透光率又会损失,虽然有利用光扩散剂提高雾度的专利比如专利cn201710545923.9公开了一种led面光源,其中灌封胶为硅胶,光扩散剂为粒径为2-4μm的有机硅。cn201610219317.3公开了一种聚酯树脂基光扩散复合材料,由聚碳酸酯和聚对苯二甲酸酯,光扩散剂,抗氧剂,脱模剂混合制成,光扩散剂选自有机硅树脂微球、硅胶微球、交联pmma微球的一种或几种;cn201711188327.6公开了led用光扩散剂及其制备方法及含有该光扩散剂的光扩散材料,该专利光扩散剂为有机硅微胶囊,囊材由甲基三甲氧基硅烷、苯基三甲氧基硅烷组成,微胶囊粒径为1-5μm,虽然专利中的光扩散剂均能使基体材料获得较高的雾度,避免眩晕,但他们都有共同的不足:使用成本较高的固体光扩散剂,且对光有一定的遮蔽作用,必定会引起透光率和扩散角的下降,导致led灯珠肉眼明显可见,因此亟需研发一种提高了雾度的情况下,透光率损失不大甚至不损失的灌封胶材料。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于克服现有技术led灯有机硅灌封材料雾度和透光率无法同时满

足要求的缺点,提供一种光扩散型有机硅复合材料,该复合材料使用液态物质作为光扩散剂,待固化后雾度提高,同时透光率没有明显不利影响,不仅克服了固体光扩散剂带来的不良影响,并且还赋予有机硅复合材料良好的机械性能。

5.为实现上述目的,本发明提供以下技术方案:

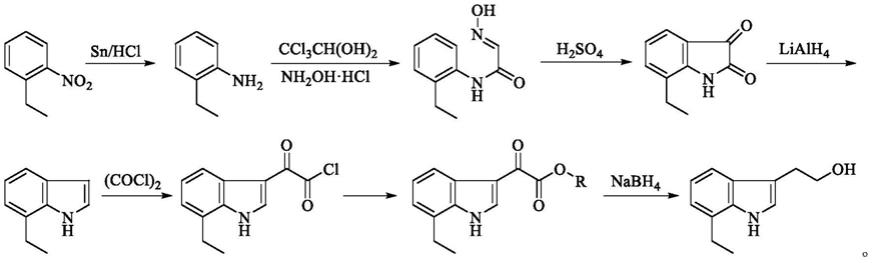

6.一种光扩散型有机硅复合材料,包括a组分和b组分,其特征在于,a、b组分包括如下原料:所述a组分包括,基胶,补强填料;所述b组分包括,交联剂,催化剂,光扩散剂,所述光扩散剂为式(i)和/或式(ii)的化合物:

[0007][0008]

其中r1为r

11

为c2-c16的烷烃;

[0009]

r2为r

21

为c2-c16烷烃;

[0010]

r3为苯基、-h或者c2-c16烷烃;

[0011][0012]

其中r4为-h、含有亚酰胺基(-conh-)的烷氧基硅烷、含有亚烷基-(ch2)

x-的烷氧基硅烷、烯基;所述式(ii)中m为0-12之间的整数,优选为0-6之间的整数;所述式(ii)中n为20-400之间的整数,优选为50-200之间的整数。

[0013]

具体地,所述式(i)化合物选自邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二己酯中的至少一种。

[0014]

一般的所述式(i)化合物用于塑料、橡胶、油漆的增塑剂,以及用作润滑剂、乳化剂、气相色谱固定液和高沸点溶剂,发明人预想不到的发现这类化合物可以用作有机硅灌封胶材料的光扩散剂,不仅可以提高雾度,还不会导致透光率下降太大。

[0015]

所述光扩散剂在室温下为液态,当光扩散剂为式(i)化合物时,运动粘度v<150mpa

·

s;当光扩散剂为式(ii)化合物时,运动粘度v<10000mpa

·

s。

[0016]

所述光扩散剂的折光率>1.45。

[0017]

所述a、b组分包括如下重量份的原料:所述a组分包括,100份基胶,1-30份补强填料;所述b组分包括,10-20份交联剂,0.2-5份催化剂,20-50份光扩散剂。

[0018]

为了光扩散型有机硅复合材料使用更加便宜,本发明还可以将上述方案中b组分中光扩散剂独立出来,记为c组分,即进一步地,所述光扩散型有机硅复合材料包括a组分、b组分和c组分三个组分,所述a、b、c组分包括如下重量份的原料:其中a组分包括,100份基胶,0-50份增塑剂,1-30份补强填料,0-1份颜料,b组分包括2-20份交联剂,0.1-10份催化剂,c组分包括20-50份光扩散剂。

[0019]

所述基胶为α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷,所述α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷的黏度范围为400-80000mpa

·

s,优选400-10000mpa

·

s。

[0020]

α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷的黏度在很大程度上决定了复合材料的施工性能与力学性能,其黏度值越低,复合材料的施工性能越好,但断裂伸长率越低;其黏度值越高,复合材料的施工性能越差,但断裂伸长率越高。

[0021]

所述增塑剂为聚二甲基硅氧烷,黏度范围为50-500mpa

·

s,优选为100-350mpa

·

s。

[0022]

所述补强填料为白炭黑或者甲基mq树脂,,所述白炭黑的比表面积为100-300m2/g,所述白炭黑包括气相法白炭黑或沉淀法白炭黑。

[0023]

所述颜料选自朱砂、雄黄、孔雀绿、硅灰石、云母粉、钛白粉、胭脂虫红、天然鱼鳞粉、藤黄、茜素红、靛青、锌钡白、铅铬黄、铁蓝、大红粉、偶淡黄、酞菁蓝、喹吖啶酮中的至少一种。

[0024]

所述催化剂选自二月桂酸二丁基锡、二月桂酸二辛基锡、二丁基二辛酸锡、钛酸正丁酯、钛酸异丙酯、钛酸酯螯合物中的至少一种。

[0025]

所述交联剂包括但不限于甲基三甲氧基硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷、苯基三甲氧基硅烷、丙基三甲氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷、正硅酸乙酯、正硅酸丙酯、聚甲基三乙氧基硅烷、聚正硅酸乙酯中的至少一种。

[0026]

所述复合材料a组分还可以包括5-50份增塑剂,0.01-1份颜料。

[0027]

本发明还提供了所述双组分光扩散型有机硅复合材料的制备方法,包括如下步骤:

[0028]

1)将基胶、增塑剂、补强填料、颜料加入反应容器,在负压下搅拌均匀,得到a组分;

[0029]

2)将交联剂、催化剂和光扩散剂加入反应容器中,在负压下搅拌均匀,得到b组分;

[0030]

3)使用前,将步骤1)所得a组分和步骤2)所得b组分混合均匀,即得所述光扩散型有机硅复合材料,可直接灌封使用;

[0031]

步骤1)所述负压为-0.05-(-0.10)mpa,搅拌时间为15-60min;

[0032]

步骤2)所述负压为-0.05-(-0.10)mpa,搅拌时间为15-60min。

[0033]

若所述光扩散型有机硅复合材料为a、b、c三个组分,则步骤2)中不添加光扩散剂,步骤3)中使用前将a、b、c三个组分混合,,即得所述光扩散型有机硅复合材料,可直接灌封使用。

[0034]

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0035]

1.本发明通过在有机硅材料中加入液态的光扩散剂,这种液态的光扩散剂不会对光线进行遮蔽,减少产生透射光损失,使制得的有机硅材料能够保持较高的透光度;同时又因为这些光扩散剂分子中含有高摩尔折射度的基团,比如醚键、芳环以及会水解产生高摩尔折射度的酯键的烷氧基,而所使用的基胶的折光率在1.39-1.40,灌封胶固化之后,光扩散剂与聚二甲基硅氧烷在微观下相分离,赋予了灌封胶较高的雾度。

[0036]

2.本发明各组分价格低廉,生产成本低,制备工艺简单环保,同时本发明产品形式灵活多样,可以是双组分或者三组分型,施工时方便。

具体实施方式

[0037]

下面结合具体实施例对本发明作进一步的说明,但并不局限于说明书上的内容。若无特殊说明,所用试剂份数均为重量份数。所用试剂均为本领域可商购的试剂。

[0038]

实施例1

[0039]

1)将100份黏度为1500mpa

·

s的α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷、10份黏度为350mpa

·

s的聚二甲基硅氧烷、10份气相白炭黑(牌号:瓦克v-15)及0.03份酞菁蓝加入反应容器,在-0.085mpa的负压下搅拌30min;得到a组分;

[0040]

2)将8份正硅酸乙酯、30份邻苯二甲酸二辛酯(式i结构的光扩散剂)、1份二月硅酸二丁基锡加入反应容器中,在-0.085mpa的负压下搅拌15min,得到b组分;

[0041]

3)将步骤1)所得a组分和步骤2)所得b组分混合,即得所述光扩散型有机硅复合材料。

[0042]

实施例2

[0043]

其余与实施例1相同,不同之处在于光扩散剂邻苯二甲酸二辛酯用量为20份。

[0044]

实施例3

[0045]

其余与实施例1相同,不同之处在于光扩散剂邻苯二甲酸二辛酯用量为50份。

[0046]

实施例4

[0047]

其余与实施例1相同,不同之处在于光扩散剂邻苯二甲酸二辛酯用量为10份。

[0048]

实施例5

[0049]

其余与实施例1相同,不同之处在于光扩散剂邻苯二甲酸二辛酯用量为80份。

[0050]

实施例6

[0051]

其余与实施例1相同,不同之处在于光扩散剂为邻苯二甲酸二丁酯(属于式i结构的光扩散剂)。

[0052]

实施例7

[0053]

其余与实施例1相同,不同之处在于光扩散剂为硅烷改性聚醚(牌号:钟渊s203h,属于式ii结构的光扩散剂,运动粘度6000~8000mpa.s)。

[0054]

实施例8

[0055]

其余与实施例1相同,不同之处在于光扩散剂为聚醚(牌号:蓝星东大dl-4000d,属于式ii结构的光扩散剂,运动粘度为800~1000mpa.s)。

[0056]

实施例9

[0057]

1)将100份黏度为1500mpa

·

s的α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷、10份黏度为350mpa

·

s的聚二甲基硅氧烷、10份气相白炭黑(牌号:瓦克v-15)及0.03份酞菁蓝加入反应容器,在-0.085mpa的负压下搅拌30min;得到a组分;

[0058]

2)将8份正硅酸乙酯、1份二月硅酸二丁基锡加入反应容器中,在-0.085mpa的负压下搅拌15min,得到b组分;

[0059]

3)将步骤1)所得a组分、步骤2)所得b组分,再加入组分c30份邻苯二甲酸二辛酯(式i结构的光扩散剂)混合均匀,即得所述光扩散型有机硅复合材料。

[0060]

实施例10

[0061]

其余与实施例1相同,不同之处在于补强填料为牌号为5201p的甲基mq树脂(深圳市吉鹏硅氟材料有限公司)。

[0062]

对比实施例1

[0063]

其余与实施例1相同,不同之处在于使用的光扩散剂为深圳海扬粉体hy-690,平均粒径为2μm,用量为2份(2份为厂家建议用量)。

[0064]

对比实施例2

[0065]

其余与实施例1相同,不同之处在于使用的光扩散剂为深圳海扬粉体hy-690,平均粒径为2μm,用量为10份(2份为厂家建议用量)。

[0066]

对比实施例3

[0067]

其余与实施例10相同,不同之处在于使用的光扩散剂为深圳海扬粉体hy-690,平均粒径为2μm,用量为2份(2份为厂家建议用量)。

[0068]

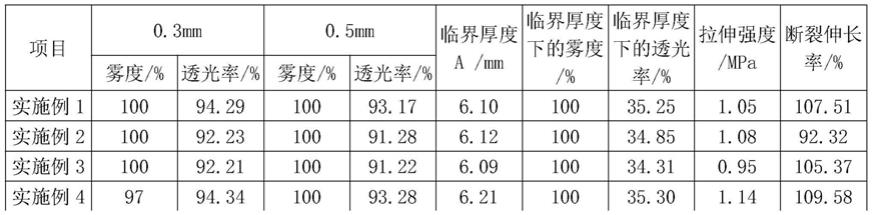

将上述实施例于对比实施例制备的固化后的光扩散型有机硅复合材料按照下述步骤及规格制备样片进行光学性能测试和力学性能测试,结果如下表1所示。

[0069]

1.将实施例和对比例的复合材料分别制备厚0.3mm,平整、均匀的样片,进行光学性能测试。

[0070]

2.将实施例和对比例的复合材料分别制备厚0.5mm,平整、均匀的样片,进行光学性能测试。

[0071]

3.准备若干同一尺寸的楔形槽,将型号为2835-120p-12v,流明为24-26lm/pcs,功率为10w/m的led灯条固定在楔形槽底部,然后将实施例和对比例的复合材料分别涂覆(灌封)在楔形槽中,将上表面抚平,在室温下养护7d;然后点亮led灯条,透过楔形槽观察点亮的灯珠,分别在每个试样刚好完全看不见灯珠的位置做记号,并测量这个记号所在位置的厚度。此厚度简称临界厚度a。然后分别制备每个试样自身临界厚度a的样片,进行光学性能测试。

[0072]

4.参照标准gb/t 528-2009(硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定)进行力学性能测试。

[0073]

表1

[0074][0075]

[0076]

由上表可以看出,实施例中,含液态低分子光扩散剂所制备的光扩散型有机硅复合材料可以以较低的厚度获得了较高的雾度,透射光损失不大具有较高的透光度,肉眼完全看不见led灯珠的复合材料覆盖厚度<7.5mm。而对比实施例1和2则在相同情况下透光率损失较多。

[0077]

由上表还可以发现,补强填料白炭黑本身也能提供一定的雾度,但对透光率有一定影响,所以实施例10在将白炭黑替换成为甲基mq树脂之后,相比于实施例1~9,透光率大幅度提升,雾度略微降低。

[0078]

对比实施例3虽然也换成了甲基mq树脂,但是由于光扩散作用不够,所以雾度不如实施例10,临界厚度较高,同时粉末光扩散粉对力学性能影响较大。

[0079]

本发明各组分价格低廉,生产成本低,制备工艺简单环保,同时本发明产品形式灵活多样,可以是双组分或者三组分型,施工时方便。

[0080]

上述详细说明是针对本发明其中之一可行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本发明的专利范围,凡未脱离本发明所为的等效实施或变更,均应包含于本发明技术方案的范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。