1.本实用新型涉及一种底渣余热利用系统,尤其涉及一种用于采暖供热的底渣余热利用系统。

背景技术:

2.循环流化床背压式供热机组中,当供热机组又对外工业用汽时,与冷渣器换热后的高温冷渣器冷却水通常作为热力系统补水接至高压除氧器。但当对外工业用汽回水率较高时,热力系统所需补水量较少。此时,冷渣器冷却水通常采用闭式冷却水循环,此系统的缺点是冷渣器的热量没有回收,造成能源的浪费。

技术实现要素:

3.鉴于目前一种用于采暖供热的底渣余热利用系统存在的上述不足,本实用新型提供一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,能够达到降低机组热耗,提高机组的热效率的效果。

4.为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

5.一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,包括依次循环连通的循环水升压泵、锅炉冷渣器、余热利用装置和冷却换热器;所述余热利用装置包括第一换热器、厂区采暖升压泵和汽水换热器,所述第一换热器的热侧的进水端与所述锅炉冷渣器连接,所述第一换热器的热侧的出水端与所述冷却换热器连接;所述第一换热器的冷侧的一端与所述采暖升压泵连接,所述第一换热器的冷侧的另一端与所述汽水换热器连接;所述冷却换热器用于对循环水冷却;所述锅炉冷渣器用于冷却渣料。

6.依照本实用新型的一个方面,在所述循环水升压泵和所述锅炉冷渣器之间设置有电动阀和电动闸阀,所述锅炉冷渣器和所述余热利用装置之间设置有电动阀,所述冷却换热器和所述循环水升压泵之间设置有闸阀。

7.依照本实用新型的一个方面,所述汽水换热器与设置的热阀疏水箱连通。

8.依照本实用新型的一个方面,还包括膨胀水箱,所述膨胀水箱与所述循环水升压泵的进水端连接。

9.依照本实用新型的一个方面,所述第一换热器为水板式换热器。

10.依照本实用新型的一个方面,所述冷却换热器为水板式换热器。

11.依照本实用新型的一个方面,所述冷却换热器的热侧一端与所述第一换热器的热侧出水端连接,所述冷却换热器的热侧另一端与所述循环水升压泵连接,所述冷却换热器的冷侧的出水端与设置的机械通风冷却塔连接。

12.依照本实用新型的一个方面,所述循环水升压泵和所述锅炉冷渣器之间设置有止回阀,所述止回阀用于防止液体从所述锅炉冷渣器回流至所述循环水升压泵。

13.本实用新型实施的优点:通过将常规冷渣器冷却水系统中增加第一换热器。闭式循环水通过循环水升压泵至锅炉冷渣器冷却水入口进行换热,换热后闭式冷却水经过冷却

换热器降温,完成闭式循环;冷却换热器的冷侧水源为厂区采暖回水,经与冷却换热器换热后,升温后供给厂区热用户。此系统充分利用循环流化床锅炉底渣余热,降低厂区采暖汽水换热器用蒸汽量,从而降低机组热耗,提高机组的热效率。

附图说明

14.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

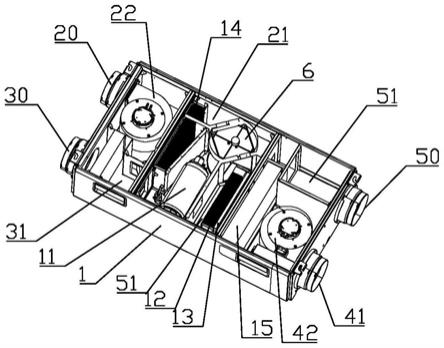

15.图1为本实用新型所述的一种用于采暖供热的底渣余热利用系统的示意图;

16.图2为现有闭式冷却水循环系统。

具体实施方式

17.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

18.如图1和图2所示,一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,所述一种用于采暖供热的底渣余热利用系统。

19.包括依次循环连通的循环水升压泵1、锅炉冷渣器2、余热利用装置和冷却换热器3;所述余热利用装置包括第一换热器4、厂区采暖升压泵5和汽水换热器6,所述第一换热器4的热侧的进水端与所述锅炉冷渣器2连接,所述第一换热器4的热侧的出水端与所述冷却换热器3连接,所述第一换热器4的冷侧的一端与所述采暖升压泵5连接,所述第一换热器4的冷侧的另一端与所述汽水换热器6连接;所述冷却换热器3用于对循环水冷却;所述锅炉冷渣器2用于冷却渣料。

20.在本实施方式中,在循环水升压泵1和锅炉冷渣器2之间设置有电动阀和电动闸阀,锅炉冷渣器2和余热利用装置之间设置有电动阀,在冷却换热器3和循环水升压泵1之间设置有闸阀。

21.在本实施方式中,所述汽水换热器6与设置的热阀疏水箱连通,汽水换热器6的进气端设置有并联的蝶阀和阀组。

22.在本实施方式中,还包括膨胀水箱7,所述膨胀水箱7与所述循环水升压泵1的进水端连接。膨胀水箱7对循环水进行补充。膨胀水箱7的进水端设置有电动阀,所述膨胀水箱7的出水端设置有截止阀

23.在本实施方式中,膨胀水箱7的容积为1立方米。

24.在本实施方式中,所述第一换热器4为水板式换热器。

25.在本实施方式中,所述冷却换热器3为水板式换热器。

26.在本实施方式中,所述冷却换热器3的热侧一端与所述第一换热器4的热侧出水端连接,所述冷却换热器3的热侧另一端与所述循环水升压泵1连接,所述冷却换热器3的冷侧的出水端与设置的机械通风冷却塔连接。

27.在本实施方式中,所述循环水升压泵1和所述锅炉冷渣器2之间设置有止回阀,所述止回阀用于防止液体从所述锅炉冷渣器2回流至所述循环水升压泵1。用于保护所述锅炉冷渣器2和循环水升压泵1

28.在本实施方式中,将常规冷渣器冷却水系统中增加第一换热器4。闭式循环水通过循环水升压泵1至锅炉冷渣器2冷却水入口进行换热,换热后的闭式循环水温度约105℃。换热后闭式冷却水经过冷却换热器3降温至约75℃,在经过冷却换热器3降温至40℃,完成闭式循环;第一换热器4的冷侧水源为70℃的厂区采暖回水,经与第一换热器4换热后,温升至约90℃。换热后的采暖回水再经厂区采暖系统中常规设置的汽水换热器6,温升至110℃后供给厂区热用户

29.本实用新型实施的优点:通过将常规冷渣器冷却水系统中增加第一换热器4。闭式循环水通过循环水升压泵1至锅炉冷渣器2冷却水入口进行换热,换热后闭式冷却水经过冷却换热器3降温,完成闭式循环;冷却换热器3的冷侧水源为厂区采暖回水,经与冷却换热器3换热后,升温后供给厂区热用户。此系统充分利用循环流化床锅炉底渣余热,降低厂区采暖汽水换热器6用蒸汽量,从而降低机组热耗,提高机组的热效率。

30.以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域技术的技术人员在本实用新型公开的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

技术特征:

1.一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,其特征在于,包括依次循环连通的循环水升压泵、锅炉冷渣器、余热利用装置和冷却换热器;所述余热利用装置包括第一换热器、厂区采暖升压泵和汽水换热器,所述第一换热器的热侧的进水端与所述锅炉冷渣器连接,所述第一换热器的热侧的出水端与所述冷却换热器连接;所述第一换热器的冷侧的一端与所述采暖升压泵连接,所述第一换热器的冷侧的另一端与所述汽水换热器连接;所述冷却换热器用于对循环水冷却;所述锅炉冷渣器用于冷却渣料。2.根据权利要求1所述的一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,其特征在于,在所述循环水升压泵和所述锅炉冷渣器之间设置有电动阀和电动闸阀,所述锅炉冷渣器和所述余热利用装置之间设置有电动阀,所述冷却换热器和所述循环水升压泵之间设置有闸阀。3.根据权利要求2所述的一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,其特征在于,所述汽水换热器与设置的热阀疏水箱连通。4.根据权利要求1所述的一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,其特征在于,还包括膨胀水箱,所述膨胀水箱与所述循环水升压泵的进水端连接。5.根据权利要求1所述的一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,其特征在于,所述第一换热器为水板式换热器。6.根据权利要求1所述的一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,其特征在于,所述冷却换热器为水板式换热器。7.根据权利要求1所述的一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,其特征在于,所述冷却换热器的热侧一端与所述第一换热器的热侧出水端连接,所述冷却换热器的热侧另一端与所述循环水升压泵连接,所述冷却换热器的冷侧的出水端与设置的机械通风冷却塔连接。8.根据权利要求1至7之一所述的一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,其特征在于,所述循环水升压泵和所述锅炉冷渣器之间设置有止回阀,所述止回阀用于防止液体从所述锅炉冷渣器回流至所述循环水升压泵。

技术总结

本实用新型公开了一种用于采暖供热的底渣余热利用系统,包括依次循环连通的循环水升压泵、锅炉冷渣器、余热利用装置和冷却换热器;余热利用装置包括第一换热器,第一换热器的热侧一端与锅炉冷渣器连接,第一换热器的热侧另一端与冷却换热器连接,第一换热器的冷侧与厂区采暖设备连接。本实用新型实施的优点:通过将常规冷渣器冷却水系统中增加第一换热器。闭式循环水通过循环水升压泵至锅炉冷渣器冷却水入口进行换热,换热后闭式冷却水经过冷却换热器降温,完成闭式循环;经与冷却换热器换热后供给厂区热用户。此系统充分利用循环流化床锅炉底渣余热,降低厂区采暖汽水换热器用蒸汽量,从而降低机组热耗,提高机组的热效率。提高机组的热效率。提高机组的热效率。

技术研发人员:郝娜 陶岳来 李怡 熊建文 杨海燕 杨天徐 任自华 杜龙

受保护的技术使用者:中机国能电力工程有限公司

技术研发日:2021.10.30

技术公布日:2022/5/30

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。