1.本实用新型涉及垃圾填埋技术领域,特别是涉及一种建筑垃圾构建的垃圾填埋场中间臭气吸附系统。

背景技术:

2.近年来,随着我国国民经济的持续快速发展以及城镇化进程加速,城市垃圾急剧增加。2020年,中国城市生活垃圾清运量约为2.35亿t,除少量以焚烧、堆肥和回收利用方式处理外,60 %以上以卫生填埋方式进行处理。生活垃圾中包含大量有机物,在填埋过程中会放出大量恶臭物质。各种恶臭物质中,尤以硫化氢(h2s)最为典型和普遍。h2s具有刺激性和窒息性的臭鸡蛋气味,暴露在h2s环境中会引起各类眼部、呼吸道及神经性疾病,甚至休克死亡,对周围居民的生活质量产生巨大影响,造成严重的社会问题。

3.垃圾填埋场h2s恶臭控制最常用的方法是使用填埋覆盖层实现恶臭的原位控制,其中,在填埋作业过程中,主要通过铺设中间覆盖层予以实现。中间覆盖层是指在进行垃圾填埋作业过程中,由于摊铺、整平和压实以及作业面的迁移等工序而需要对裸露的垃圾进行的临时覆盖。中间覆盖层的作用主要包括:(1)避免因较长时间垃圾暴露进入大量雨水,产生大量渗沥液;(2)抑制臭气释放到大气中;(3)减少蚊蝇及改善不良视觉环境。

4.填埋覆土层的材料选择直接关系到恶臭原位控制的效果。目前国内主要采用土工复合材料(如hdpe膜)和黏土等防渗材料进行中间覆盖。

5.作为中间覆盖层材料,土工复合材料的问题在于其主要问题在于施工质量要求高、工程造价昂贵、易被坚硬且尖锐的垃圾成分刺穿而失效等。此外,hdpe膜并不能吸收或者处理h2s,因此,膜下常常会聚集大量气体而导致鼓包现象,从而影响膜的服役期限。

6.土质中间覆盖层优点在于取材广泛、成本低廉、稳定性等,但是土质覆盖层也存在强度低会削弱垃圾体稳定性、占库容、消耗土壤资源、影响施工、经济性差等缺点。为解决上述问题,“cn201810659898-垃圾填埋场中间覆盖层及其制备方法和应用”提出使用回收骨料构筑中间覆盖层,以期通过回收骨料的加筋作用达到提高垃圾体力学特性的目的,并提供一定程度的防渗闭气功能。其闭气功能是通过低渗透性层降低臭气的通过量。

7.然而,土质覆盖层和回收骨料构筑的覆盖层都存在几个严重缺陷:(1)这些覆盖层不以吸收或者处理h2s为目的,只是提供一种隔离和阻止外溢的屏障;(2)由于h2s未被吸收或处理,h2s会积聚在低渗透性层下,气压会随着时间而增大,并最终突破低渗透性层的进气压力值,形成贯通通道,进而丧失闭气功能。

技术实现要素:

8.为解决上述问题,本实用新型提供一种建筑垃圾构建的垃圾填埋场中间臭气吸附系统,该中间臭气吸附系统的主要特点在于提供防渗、闭气和臭气吸附等功能,并以h2s吸收处理为手段实现臭气治理,并且利用了大量建筑垃圾。

9.本实用新型的目的是以下述方式实现的:一种建筑垃圾构建的垃圾填埋场中间臭

气吸附系统,包括四个功能层,自上而下依次为:防渗层、排水层、臭气吸附层、集气层;防渗层、排水层、集气层的原料分别为回收建筑垃圾制备的再生骨料。

10.其中,防渗层位于中间臭气吸附系统最上面,由建筑垃圾回收利用制备而成的再生细骨料筑造而成。其厚度为0.3-0.6m,压实度不低于95%,压实再生细骨料的ph值不低于10;所用再生细骨料的最大粒径为2mm,粒径级配曲线有效粒径d

10

不超过0.01mm,不均匀系数cu≥5,曲率系数cc介于1和3之间,即3≥cc≥1,压实度不低于95%,渗透系数介于10-9

m/s

ꢀ‑

10-6

m/s之间,吸水率≥8%,非饱和土力学进气值≥5kpa。

11.其中,排水层位于防渗层和臭气吸附层之间,采用由建筑垃圾回收利用制备而成的再生粗骨料构筑而成。排水层厚度0.2-0.4m,粒径为10-40mm,压实相对密度不低于0.9,非饱和土力学进气值≤1kpa。

12.其中,臭气吸附层位于排水层和集气层之间,采用由建筑垃圾回收制备的再生细料构筑而成,厚度为0.4-0.8m,压实度不低于95%。再生细料的材料特征参数要求如下:再生细料为回收建筑垃圾制备的再生细骨料和再生粉的掺合料,制备的再生细骨料和再生粉的建筑垃圾中废弃混凝土和砂浆占比≥95%,且压实再生细料的ph值不低于10;臭气吸附层的粒径分布曲线呈现马鞍形,具体的,按照土力学标准,再生细料的粒径级配曲线特征需满足以下几个条件:(a)最大粒径≤2mm;(b)有效粒径d

10

≤0.005mm;(c)1.2mm≤d

90

≤1.8mm;(d)不均匀系数cu≥5;(e)曲率系数cc介于1和3之间,即3≥cc≥1,压实度≥95%,最大干密度下臭气吸附层的渗气系数在10-8

m/s—10-6

m/s,进气值3kpa—10kpa,吸水率≥10%,孔隙水饱和度60%—90%。

13.其中,集气层位于臭气吸附层和垃圾体之间,便于填埋场气体的收集。集气层采用建筑垃圾回收利用制备而成的再生粗骨料构筑,厚度0.2-0.4m,粒径为20-40mm,压实相对密度不低于0.9,非饱和土力学进气值不超过1kpa。

14.其中,防渗层的再生细骨料和排水层的再生粗骨料之间进气值的差值≥4kpa。

15.其中,排水层和集气层分别设有抽气排气装置,用以控制排水层和集气层中h2s气体分气压的强度,进而控制h2s气体在整个中间臭气吸附系统中的分气压分布,以控制臭气吸附层和防渗层中臭气吸附反应的发生速度,以便达到最佳吸附效果。

16.其中,防渗层、排水层、臭气吸附层和集气层均采用建筑垃圾回收利用制备而成再生材料构筑而成,优选使用废弃的高强度混凝土制备,优选使用垃圾填埋场所填埋的建筑垃圾制备所需再生材料。要求制备排水层和集气层材料的原混凝土的强度不低于c10,制备防渗层和臭气吸附层材料的原混凝土强度不低于c30;且在建筑垃圾制备再生骨料之前对杂质(包括渣土、钢筋、钢筋、木材、玻璃、塑料、砖、纸张、织物等)进行剔除,只保留混凝土和砂浆块,混凝土和砂浆的重量占比不低于95%。

17.混凝土种类繁多,其中应用最广泛、最为常见的是水泥混凝土,本发明中制备臭气吸附层材料所述的混凝土特指水泥混凝土,即由各类水泥作为胶凝材料制备的混凝土。要含有水泥,水泥一般原料都含有硅酸盐水泥熟料,硅酸盐水泥熟料中含有氧化钙,如硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、砌筑水泥、油井水泥、石膏矿渣水泥。

18.所述各相邻功能层之间均设有透水透气的隔绝材料层,透水透气的隔绝材料层优

选土工布。

19.需要注意的是,国内外再生骨料生产工艺中通过破碎分级可以制备再生粗骨料和再生细骨料,同时通过吸尘设备可以收集微粉(粒径可小于0.15mm)制备再生粉。由于本实用新型中防渗层和臭气吸附层再生细料对其微粉比例有较高要求,粒径级配介于传统的再生细骨料、再生粉之间。因此,本实用新型中对防渗层所需再生材料命名为再生细骨料,对臭气吸附层所需材料命名为再生细料。需要注意的是,这一命名和粒径要求仅限于本实用新型专利。由于再生细料的粒径与传统再生粗骨料、再生细骨料和再生粉不同,因此,在实际工业生产过程中,本实用新型所需的再生细料可以通过对废弃混凝土充分破碎过筛达到预定要求的粒径,或通过掺入一定配比的再生粉混合均匀制备符合粒径要求的再生细骨料。在本实用新型中,对于再生细料、再生粗骨料、再生细骨料和再生粉的制备工艺不做要求,仅对材料特性和粒径等参数予以要求。

20.本实用新型所涉及的垃圾体在填埋作业期间的结构为“底部防渗衬里-垃圾体-中间臭气吸附系统-垃圾体-中间臭气吸附系统

‑……‑

垃圾体-中间臭气吸附系统”,而封场后的结构变为“底部防渗衬里-垃圾体-中间臭气吸附系统-垃圾体-中间臭气吸附系统

‑……‑

垃圾体-封场覆盖层”。这种由“垃圾体-中间臭气吸附系统”的复合结构交错叠加而形成的垃圾体,会因为中间臭气吸附系统的力学强度较高而起到了力学加筋作用,从而提高了垃圾体的力学特性和力学稳定性;另一方面,填埋场垃圾体的高度也因为其力学特性增强而可以修筑成高度更高、坡度可以更大的形状,从而增加了填埋场的库容。

21.所述中间吸附系统的主要功能包括防渗、闭气和臭气吸附三大功能,具体工作原理如下:

22.其中,防渗功能主要是由双重毛细阻滞覆盖层实现的,即防渗层和排水层形成第一重毛细阻滞覆盖层,以及位于第一重毛细阻滞覆盖层正下方的由臭气吸附层和集气层所形成的第二重毛细阻滞覆盖层,其中又以第一重毛细阻滞覆盖层的防渗为主,第二重毛细阻滞覆盖层为辅。

23.其中,臭气吸附主要依靠臭气吸附层和防渗层的双重吸附,又以臭气吸附层的臭气吸附为主,防渗层为辅。

24.需要注意的是,本实用新型所涉及的中间吸附系统的吸附功能体现在两个时期:一是作为填埋作业间歇期临时覆盖时的臭气吸附作用;二是作为两次垃圾填埋作业形成的垃圾体的中间夹层,实现垃圾体内臭气逐层吸附。

25.相对于现有技术,本实用新型提供一种垃圾填埋场中间臭气吸附系统,该中间臭气吸附系统以h2s吸收处理为手段实现臭气治理。该中间臭气吸附系统的防渗层具有导排、储水、防渗作用,另外通过防渗层阻止臭气进一步向上突破、溢出、蒸发和风干,排水层集气、集气层集气和臭气吸附层吸附反应实现有效的臭气吸附。能够通过控制臭气吸附层的材料特性、粒径级配、吸附层厚度等控制理论吸附能力,并通过控制压实度、细粒比例等控制臭气与吸附材料的接触面积、臭气吸附层的含水率、臭气通过量、臭气通过速率、臭气通过时间(亦即臭气吸附反应时间)等,进而控制吸附效果。

附图说明

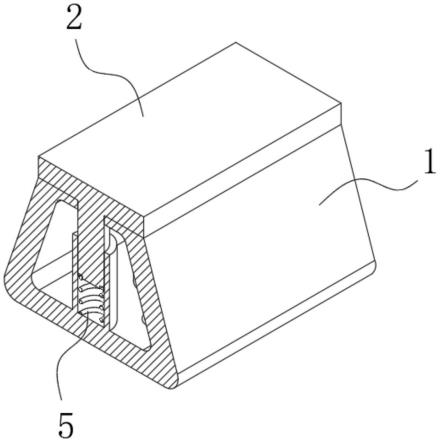

26.图1是本实用新型的垃圾填埋场中间臭气吸附系统的结构示意图。

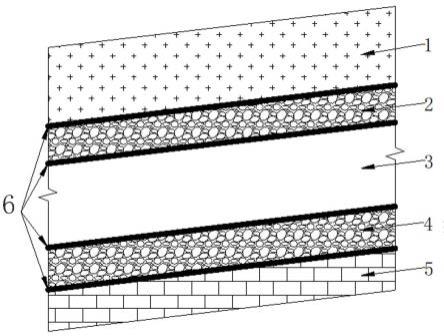

27.图2是各功能层的典型颗粒级配曲线。

28.图3是本实用新型双重毛细阻滞覆盖层的防渗原理示意图。

29.图4是中间臭气吸附系统臭气的吸附原理的示意图。

30.图示:1.防渗层;2.排水层;3.臭气吸附层;4.集气层;5.垃圾体;6.透水透气的隔绝材料层;7.排水层抽气装置;8.集气层抽气装置;9.表面径流;10.防渗层侧向导排;11.排水层侧向导排;12. 臭气吸附层侧向导排;13.降雨。

31.注意:本实施方式中排水层、集气层均采用相同粒径的再生粗骨料,因此在图4中上述材料的粒径曲线重合。

具体实施方式

32.下面结合具体实施例对本实用新型进行具体描述,有必要在此指出的是本实施例只用于对本实用新型进行进一步说明,不能理解为对本实用新型保护范围的限制,该领域的技术熟练人员可以根据上述本实用新型的内容做出一些非本质的改进和调整。

33.如图1-4所示,一种建筑垃圾构建的垃圾填埋场中间臭气吸附系统,包括四个功能层,自上而下依次为:防渗层1、排水层2、臭气吸附层3、集气层4。

34.其中,防渗层1位于中间臭气吸附系统最上面,防渗层1的原料为再生细骨料,进一步地,防渗层1由垃圾填埋场所填埋的建筑垃圾回收利用制备而成的再生细骨料筑造而成。厚度为0.3-0.6m;再生细骨料的最大粒径为2mm,粒径级配曲线有效粒径d

10

不超过0.01mm,不均匀系数cu≥5,曲率系数cc介于1和3之间,即3≥cc≥1,压实度不低于95%,渗透系数介于10-9

m/s

ꢀ‑

10-6

m/s之间,吸水率≥8%,非饱和土力学进气值≥5kpa。

35.防渗层1的作用主要包括表面导排、储水、防渗、保湿、集气和臭气吸附六大方面。首先,防渗层的压实再生骨料的压实度控制在95%以上,且渗透系数不超过10-6

m/s,加上中间臭气吸附系统的坡度设计,坡度可以为3-30

°

中的任意值,从而可以有效降低雨水入渗,将大多数雨水转化为坡面径流倒排走。其次,防渗层1的压实再生骨料具备良好的储水和持水能力,可以在降雨时候最大程度吸收和储存入渗水分。

36.再一方面,防渗层1的再生细骨料和排水层2的再生粗骨料之间进气值相差4kpa以上,组成毛细阻滞覆盖层,形成毛细阻滞效应,可以有效阻滞入渗水分进入排水层。防渗层1的保湿功能是指防渗层1和排水层2所构成的毛细阻滞覆盖层可以有效保护下面的臭气吸附层3,防止臭气吸附层3的蒸发和风干,有利于臭气吸附层3长期维持在较高含水量,而压实回收细骨料在较高含水率的环境中与h2s的吸附反应会加速,可以更好地促进保证臭气吸附层的臭气吸附反应的进行。防渗层的集气功能是指在臭气(主要为h2s)未能在臭气吸附层发生吸附反应转而突破臭气吸附层进入排水层2时候,防渗层1的渗透系数较低,可以有效阻止臭气进一步向上突破和溢出,将突破臭气吸附层3的臭气积聚在排水层内,形成集气效果,并维持排水层2内较高气压和较高浓度的h2s气体,这样可以加速臭气吸附层3中的回收骨料与h2s气体的化学反应,进而加速h2s的吸附;在进行抽气的情况下,也会有助于防渗层下h2s气体的富集,对于臭气吸附产生有利影响。防渗层1的臭气吸附功能是指防渗层1的构筑材料为建筑垃圾再生细骨料,内部残余有未反应的生石灰(cao)或者熟石灰(ca(oh)2)等碱性物质,可以与突破臭气吸附层向上溢出的臭气(主要为h2s)发生吸附反应,避免臭气进一步溢出覆盖层进入大气环境中影响周边环境。

37.其中,排水层2位于防渗层1和臭气吸附层3之间,采用由垃圾填埋场所填埋的建筑垃圾回收利用制备而成的再生粗骨料构筑而成。排水层厚度0.2-0.4m,粒径为10-40mm,压实相对密度不低于0.9,非饱和土力学进气值不超过1 kpa。

38.其中,排水层2的作用主要为防渗、排水和集气。其中,防渗、排水功能在于排水层2的再生粗骨料和防渗层1的再生细骨料之间形成毛细阻滞覆盖层,阻止入渗雨水进一步进入排水层2、臭气吸附层3乃至垃圾体内;在入渗水分突破毛细阻滞效应之后,排水层渗透系数较大,可以将入渗到排水层2的水分侧向倒排走。再一方面,在防渗层1下形成高通透性的臭气富集区,便于收集突破臭气吸附层3的气体(包括h2s),提供一定的集气和排气功能,便于控制排水层内较高气压和较高浓度的h2s气体,这样可以加速臭气吸附层3中的回收骨料与h2s气体的化学反应,进而加速h2s的吸附。

39.其中,臭气吸附层3采用由建筑垃圾再生细骨料和再生粉掺和而成的再生细料,其参数如下:

40.(1)材料要求:再生细料需要进行材料质量控制,优选废弃高强度混凝土制备的再生细料,要求原混凝土的强度不低于c30;且在建筑垃圾制备再生骨料之前对杂质(包括渣土、钢筋、钢筋、木材、玻璃、塑料、砖、纸张、织物等)进行剔除,只保留混凝土和砂浆块,混凝土和砂浆的重量占比不低于95%,其中水泥石(即水泥浆硬化体)和砂浆含量不低于40%。原混凝土的标号提高,相应的配比中水泥比例也随之增高,原混凝土中残存的生石灰(cao)或者熟石灰(ca(oh)2)等碱性物质也会越多,越有利于提升其吸附能力。原混凝土的标号提高,相应的配比中水泥比例也随之增高,原混凝土中残存的生石灰(cao)或者熟石灰(ca(oh)2)等碱性物质也会越多,越有利于提升其臭气吸附能力。

41.(2)层厚:厚度为0.4-0.8m。需要注意的是臭气吸附层的厚度取决于单次填埋作业厚度以及所填埋垃圾类型,以及臭气吸附层中吸附材料的吸附特性。当单次填埋作业厚度增加,且其中可以降解产生h2s的含硫有机物垃圾含量增加的时候,意味着此次填埋垃圾将产生的h2s也会增加,对应的臭气吸附层的厚度也要增加。优选的,本实用新型推荐每次填埋作业厚度不宜超过10m,当垃圾中含硫有机物含量增加时候,单次填埋作业厚度适当降低;当填埋垃圾全为含硫有机物时候,单次填埋作业厚度不宜超过5m,对应的臭气吸附层宜选较大厚度,如0.6m。

42.(3)再生细料粒径分布曲线呈现马鞍形,即细粒径和粗粒径所占比例较大,中间颗粒相对较少。具体的,按照土力学标准,再生细料的粒径级配曲线特征需满足以下几个条件:(a)最大粒径不超过2mm;(b)有效粒径d

10

不超过0.005mm;(c)1.2mm≤d

90

≤1.8mm;(d)不均匀系数cu≥5;(e)曲率系数cc介于1和3之间,即3≥cc≥1。这种粒径分布的设计目的在于:压实再生细料层粒径分布曲线呈现马鞍形,其中,粗颗粒的抗剪强度较高,构成压实再生细料层的骨架,提高压实再生细料层的力学特性;细粒径颗粒填充在粗粒径颗粒所构建的骨架孔隙中,控制压实再生细料层的持水能力和渗气系数,细粒径颗粒占比较高可以提升压实再生细料层的持水能力并降低其渗气系数。此外,粗粒径颗粒的存在也不至于导致渗气系数太低而影响臭气吸附反应的进行。

43.(4)臭气吸附层3的回收再生细料压实度不低于95%。提高压实度可以提升其力学强度,压缩孔隙体积,提升持水能力;同时,相同厚度下,提升压实度可以使用更多重量的回收骨料,这一方面可以增加臭气吸附层中的碱性物质总量,进而提升吸附能力;再一方面也

可以更多的消耗建筑垃圾,实现建筑垃圾的回收利用。

44.(5)臭气吸附层3的再生细料的渗气性要求:最大干密度下臭气吸附层的压实再生细料的渗气系数在10-6

m/s—10-8

m/s,进气值3kpa—10kpa,渗气性参数选取的目的依据在于控制臭气通过臭气吸附层的时间,进而达到控制臭气通过量并延长臭气在臭气吸附层中的臭气吸附反应时间,提升臭气吸附效果。

45.(6)吸水率要求:臭气吸附层3再生细料的吸水率不得低于10%。再生细料的吸水性取决于孔隙体积以及材料亲水特性。其中,孔隙包括压实的臭气吸附层3的颗粒间的孔隙以及颗粒本身的孔隙和裂隙。颗粒间的孔隙取决于颗粒的形状、粒径以及压实度等。一般来说再生细料的水泥石(即水泥浆硬化体)和砂浆含量越高,吸水率越大;颗粒中的微裂隙越多,吸水率越大。本实用新型要求制备再生细料的建筑垃圾中混凝土和砂浆占比不低于95%,相应的,对制备的再生细料的吸水率要求不低于10%。

46.(7)含水率要求:饱和度60%—90%。本实用新型要求再生细料的孔隙水饱和度不低于60%,这是因为h2s吸附反应在湿润环境下较为适宜,较高含水率可以提升的吸附反应发生效率。但是,为保证臭气吸附层的渗气性,再生细料层的孔隙水饱和度不能为100%,否则再生细料层完全饱和 其渗气系数将变成0。通过研究,本实用新型提出最大饱和度不宜高于90%。为了保证60%—90%的饱和度,这就要求臭气吸附层3的压实再生细料中包含有足够多的细粒(尤其是黏粒,即《0.002mm),以提升压实骨料层的持水能力。此外,臭气吸附层压实细料中含水率的保持需要包括再生细料铺设前掺水配置成最优含水率、铺设好之后洒水至预定含水率等工艺实现。

47.其中,臭气吸附层3材料粒径级配设计的目的还在于通过增加细粒比例,进而增加臭气吸附层材料中吸附材料和提升臭气吸附能力;并增大臭气吸附层材料的总比表面积,进而增大与臭气的接触面积,提升臭气吸附效率和能力;通过增加细粒的比例,可以有效增强臭气吸附层的持水能力,降低渗气系数,进而控制单位时间通过臭气吸附层的臭气量并延长臭气通过时间,进而达到延长臭气在臭气吸附层中的臭气吸附反应时间,提升臭气吸附效果。

48.其中,防渗层1的再生细骨料和臭气吸附层3的压实再生细料的蓄持水分主要通过大孔隙容纳、毛管孔隙吸持及细料颗粒吸附作用实现。黏粒质量分数越大的土壤,毛管含量越多,贮存孔隙越多,比表面积越大,吸附能力越强,其水分蓄持能力也越强。表现到土壤土水特征曲线中,各水吸力段的土壤体积含水率均随着黏粒质量分数的增加而递减。在中低水吸力段,黏粒质量分数越大的土壤,毛管含量越多,毛管吸持能力越强,持水越多;在高水吸力段,黏粒巨大的表面积和表面电荷,使得其具有极强的吸附水分子的能力,形成较厚的吸附水层或水膜,黏粒间的孔隙极细微,形成较厚的吸附水层或水膜,黏粒间的孔隙极细微,而吸附水膜外也有可能在毛管力的作用下保持一定量的水分,而且黏粒质量分数越大的土壤,这种作用越强烈。

49.其中,臭气吸附层3的主要作用在于进行闭气和臭气吸附,兼做防渗功能,其参数设计也以最大程度提升臭气吸附能力和效率为主。臭气吸附层的吸附材料渗气系数较低,可以有效阻止填埋气突破臭气吸附层进入大气。臭气吸附层的臭气吸附作用机理在于使用废弃高强度水泥混凝土建筑垃圾制备的再生骨料作为臭气吸附层材料,建筑垃圾中残余有未反应的生石灰(cao)或者熟石灰(ca(oh)2)等碱性物质,与臭气中的酸性物质(主要为h2s)

发生酸碱中和反应,化学反应方程式如下:

[0050][0051][0052]

为了上述化学反应的发生和发展,需要具备一些环境条件,如较大比表面积以增大反应接触面积、湿润环境等。本实用新型中,通过控制臭气吸附层3材料特性、粒径级配、吸附层厚度等控制理论吸附能力,并通过控制压实度、细粒比例等控制臭气与吸附材料的接触面积、臭气吸附层3的含水率、臭气通过量、臭气通过速率、臭气通过时间(亦即臭气吸附反应时间)等,进而控制吸附效果。

[0053]

本专利中的臭气吸附层3所用材料为建筑垃圾再生细料,其优势包括以下几方面:

[0054]

(1)比表面积大。如前所述,增加比表面积可以增加臭气吸附层的压实再生细料与h2s气体的接触面积,进而增加压实回收骨料与h2s气体的化学反应,增加臭气吸附。建筑垃圾回收细骨料的颗粒较细,可以显著增加表面积。同时,再生细料也是一种典型多孔物质,其孔隙主要包括原生孔隙和再生孔隙,其孔隙体积较同粒径级配的天然骨料及土壤大很多。其中原生孔隙主要为混凝土制备过程中因发泡等原因产生的砂浆表面原生孔隙,再生孔隙是指回收骨料破碎制备过程中产生的新的裂隙或孔隙。孔隙和裂隙的增加可以大幅度增加回收骨料的比表面积,增加臭气吸附层与h2s的接触面积并进一步提升臭气吸附能力。

[0055]

(2)细粒较多,吸附能力较强。臭气吸附层中的再生细料具有吸附能力的物质主要为水泥,原混凝土中的砂石料并无吸附能力。回收骨料中细颗粒中的水泥砂浆含量较高,因此增加细粒比例可以有效增加回收骨料的臭气吸附能力。

[0056]

(3)渗气系数小,可以有效控制臭气在臭气吸附层中的通过量和通过时间。通过降低单位之间的通过量及延长通过时间,可以提升吸附效果。

[0057]

(4)臭气吸附层提供的碱性环境可以有效抑制臭气的产生。根据文献报告,压实再生细料的ph值一般高于9,超出垃圾降解的好氧/厌氧微生物的适宜酸碱度环境,可以有效抑制h2s的产生。

[0058]

(5)吸水率高,持水能力好。研究证明:在较高含水率的环境中,建筑垃圾再生细料与h2s的吸附反应会加速,可以更好的吸附臭气。一般来说,再生细料的含水率是天然骨料的15倍,吸水率是天然骨料的10.2倍,这主要是因为再生细料自身孔隙率大。再生细料中孔隙包括颗粒之间的孔隙以及骨料颗粒内部的孔隙两部分。因此,在压实再生细料层中,水分可以赋存在骨料颗粒之间的孔隙中,以及进入颗粒内部的孔隙中。此外,回收骨料表面附着的水泥砂浆具有较好的亲水性,根据非饱和土力学基本理论,压实再生细料具有较好的持水能力,可以更加容易吸收和保持水分。

[0059]

(6)强度高。中间臭气吸附系统需要具备较好的力学特性,以便夹在不同层的垃圾之内构成加筋效应提升整个垃圾体的力学稳定性。根据文献报告,压实再生细料的力学强度远远大于同等粒径级配的天然土壤或砂砾。使用建筑垃圾再生材料作为中间臭气吸附系统材料,可以大幅度提高中间臭气吸附系统的力学特性,进一步提高垃圾体稳定性。

[0060]

(7)低成本易获得。臭气吸附的技术和材料很多,但是普遍成本偏高并需要大规模远距离运输,这造成了经济性偏低。因此,臭气吸附层宜选取低成本宜获取的材料。

[0061]

其中,集气层4采用再生粗骨料构筑,进一步地再生粗骨料为的建筑垃圾回收利用制备而成的再生粗骨料。再进一步地,集气层4采用由垃圾填埋场所填埋的建筑垃圾回收利

用制备而成的再生粗骨料。厚度0.2-0.4m,粒径为20-40mm,压实相对密度不低于0.9,非饱和土力学进气值不超过1kpa。排气层设置于臭气吸附层和垃圾体之间,便于填埋场气体的收集。

[0062]

所述集气层4的作用在于位于臭气吸附层3和垃圾体5之间便于臭气的收集,并通过集气层4侧部设有的集气层抽气装置8控制集气层中h2s气体分气压的强度,进而控制h2s气体在中间臭气吸附系统中的分气压分布。当垃圾体5降解产生的臭气产生后进入中间臭气吸附系统后,受到臭气吸附层3和防渗层1的阻隔都富集在中间臭气吸附系统中。而集气层4的粒径较大,孔隙体积较高,可以富集大量气体;而且集气层4的渗气系数较大,在进行抽气的时候可以快速将臭气抽离排走,便于控制覆盖层中臭气分气压的垂直分布。此外,集气层4的再生粗骨料和臭气吸附层3的吸附材料之间可以形成毛细阻滞效应,可以辅助提供防渗功能,阻止入渗进入臭气吸附层的水分进一步入渗进去集气层以及垃圾体。

[0063]

所述功能层之间均设有透水透气的隔绝材料层6,所述隔绝材料层6优选土工布。因防渗层1、排水层2、臭气吸附层3和集气层4的颗粒粒径相差较大,为避免颗粒较小的材料掉入颗粒较大的材料中,预先铺设土工布可以防止相互混掺情况产生。此外,集气层4和垃圾体5之间也铺设土工布以防止相互混掺。

[0064]

本实用新型所涉及的中间臭气吸附系统制作方法如下:

[0065]

(1)备料:四个功能层所需的再生骨料应取材自垃圾填埋场所填埋的建筑垃圾或者将要填埋在垃圾填埋场的建筑垃圾。生产加工可参考或参照建筑工程再生骨料生产规范(如gb/t25177-2010混凝土用再生粗骨料以及db894.1-再生砂粉应用技术规程(上海)等),以便大规模工业生产,降低工艺难度以及生产成本。再生骨料制备前,应通过预处理将建筑垃圾中木材、钢筋、渣土等杂质去除,只保留废弃混凝土和砂浆石。而后进行破碎、研磨和筛分等工艺制备相应预定粒径要求的再生粗骨料和再生细骨料,通过吸尘设备可以制备微粉(也称为再生粉),将微粉与再生细骨料掺在一起混合制得臭气吸附层和防渗层所需要的材料。防渗层1、排水层2、臭气吸附层3和集气层4所需的材料需要符合上述要求。

[0066]

(2)加水混合及养护。将防渗层1、排水层2、臭气吸附层3和集气层4所需的材料分别加水混合,配至最优含水率,而后密闭养护以便水分均匀。各层材料的最优含水率需提前进行试验研究确定,确定方法应符合土工试验相关规范要求(如gbt 50123-2019 土工试验方法标准)。配置最优含水率的时候,应保证水分添加均匀以及充分搅拌,不出现大的结团现象。材料养护时应进行密闭遮光养护,通常养护3-10天。

[0067]

(3)分层铺设:垃圾填埋场垃圾填埋作业完成后,进行清理、平整和碾压。注意对尖石、树根等杂物进行清理,对所有杂物要清理干净。基面不允许有局部凹凸现象,清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧,使之密实平整,形成垃圾体5。

[0068]

再而后在土工布上铺设集气层的压实粗骨料,再生粗骨料分层铺设并充分压实,每层铺设厚度不宜过厚(一般不超过10cm),压实度需满足要求(不低于0.9的相对密度)。而后铺设土工布。再而后在土工布上铺设臭气吸附层,铺设时需分层铺设并充分压实,每层铺设厚度不得超过10cm,压实度不低于95%,分层压实的时候注意对前面压实后的再生细料层进行表面刮毛,以便前后两层可以充分接触结合。

[0069]

在臭气吸附层铺设完成后,需对臭气吸附层进行人工洒水或晾晒,以便其含水率达到预定的吸附反应含水率。

[0070]

而后先铺设土工布,再铺设排水层,排水层的铺设方法及要求与集气层相同。

[0071]

而后先铺设土工布,再铺设防渗层,铺设时需分层铺设并充分压实,每层铺设厚度不得超过10cm,压实度不低于95%,分层压实的时候注意对前面压实后的再生细骨料层进行表面刮毛,以便前后两层可以充分接触结合。

[0072]

中间臭气吸附系统铺设完成后需要进行监测和养护。监测的内容除了传统中间臭气吸附系统所必须的防渗导排水、渗滤液、垃圾降解、垃圾体沉降等方面的监测之外,还需要特别开展覆盖层的完整性和完好性,以及填埋气体(尤其是h2s)的产生和分布,以及中间臭气吸附系统的臭气吸附功能运行情况。

[0073]

在进行下一轮垃圾填埋作业的时候,可以在中间臭气吸附系统上之间填埋垃圾。填埋作业后继续铺设中间臭气吸附系统,而后进行下一轮填埋作业直至到达预定填埋标高进行封场,并铺设封场覆盖层。

[0074]

再一方面,所述再生细料、再生细骨料和所述再生粗骨料的最小承载比均大于3%。可以解决传统土质中间覆盖层因为强度过低,在进行下一阶段的填埋过程中,大中型施工机械在土质中间覆盖层上无法正常通行,造成进一步的施工困难的问题。按照本实用新型的设计,中间臭气吸附系统的力学特性较好,可保证提供足够强度,而且在进行下一轮填埋作业的时候,中间臭气吸附系统再生骨料粒径较大、强度较高,不会出现粘连在大型机械的车轮上这种问题,方便后续填埋过程中大中型机械的通行。

[0075]

其中,所述铺设步骤中,在各功能层之间铺设的土工布主要目的在于防止上下层的颗粒粒径相差较大而出现颗粒运移及颗粒较小的材料掉入颗粒较大的材料而出现相互混掺情况,土工布要求透水透气,且强度满足要求。本实用新型要求所用的土工布符合垃圾填埋场常规使用土工布的基本性能要求,符合相关规范要求(如gb/t 50290-2014 土工合成材料应用技术规范),本实用新型不做特殊要求。

[0076]

此外,相比同类垃圾填埋场作业特点,本实用新型所涉及的中间臭气吸附系统所在垃圾填埋场作业特点在于“少量多次”,即降低单次填埋厚度,增加总的填埋作业次数;如此,可以增加“垃圾体-中间臭气吸附系统-垃圾体”这一多层复合结构体的层数。其设计理念在于,尽可能增加垃圾体内的中间臭气吸附系统层数,以便提升臭气吸附能力以及吸附效果。

[0077]

而本实用新型所建议的单次填埋作业厚度以及相应的中间臭气吸附系统厚度需经过计算论证,以便相互匹配。一般来说,单次填埋作业厚度增加、单次填埋垃圾中含硫有机物总量增高等,都必然导致单次填埋的垃圾中产生的臭气h2s的理论量增加,也就必然导致所需的中间臭气吸附系统中的臭气吸附层厚度增加。此外,臭气吸附层的厚度还与臭气吸附层材料的吸附能力有关,臭气吸附层材料的吸附能力提高时,所需的吸附层厚度也会相应降低。因此,本实用新型所涉及的中间臭气吸附系统的厚度设计与单次填埋作业的垃圾所能产生的h2s气体总量以及吸附层材料的h2s吸附能力有关。这种设计理念与传统的中间臭气吸附系统的设计理念大为不同。

[0078]

本实用新型所涉及的中间臭气吸附系统的核心作用包括防渗闭气功能,以及本实用新型所独有的h2s臭气吸附功能。

[0079]

附图3为本实用新型双重毛细阻滞覆盖层的防渗原理示意图。如图所示:

[0080]

防渗功能主要是由双重毛细阻滞覆盖层实现的,即防渗层1和排水层2形成第一重

毛细阻滞覆盖层,以及位于第一重毛细阻滞覆盖层正下方的由臭气吸附层3和集气层4所形成的第二重毛细阻滞覆盖层,其中又以第一重毛细阻滞覆盖层的防渗为主,第二重毛细阻滞覆盖层为辅。双重毛细阻滞覆盖层的防渗工作机理在于:

[0081]

降雨13时,大多数雨水会形成坡面径流即表面径流9进入填埋场雨水收集导排系统中,少量雨水入渗进入中间臭气吸附系统。渗入防渗层1中的水分一部分储存在防渗层的孔隙中,另一部分继续下渗到防渗层1和排水层2之间的交界面处。这个交界面会因上下层材料的颗粒粒径差别和非饱和土力学进气值差别,而形成毛细阻滞效应。此时,在毛细阻滞效应的作用下,渗入防渗层1中的水分将不能继续下渗,在坡度做作用下,沿着防渗层1和排水层2之间的交界面向坡下侧向导排防渗层侧向导排10。随着防渗层1储存水分增多,防渗层1的吸力降低,防渗层1和排水层2之间的毛细阻滞效应会被削弱乃至消失,直至入渗水分突破毛细阻滞覆盖层。此时,第一重毛细阻滞覆盖层失效,入渗水分开始进入排水层2。而后,第二重毛细阻滞覆盖层开始发挥作用。入渗进入排水层2的水分大部分会在排水层2中顺坡导排走排水层侧向导排11,少量入渗进入臭气吸附层3。由于防渗层1和排水层2构成的第一重毛细阻滞覆盖层的保护下,臭气吸附层3长期维持在高含水率状态,因此,臭气吸附层3的储水能力较弱。此时,第二重毛细阻滞覆盖层的防渗功能主要依靠3臭气吸附层和集气层4之间的交界面毛细阻滞效应。在这一阻滞效应作用下,进入3臭气吸附层的水分被阻止在臭气吸附层3和集气层4的交界面之上,沿着交界面顺坡导排走臭气吸附层侧向导排12。在双重毛细阻滞覆盖层的共同作用下,可以有效防止雨水渗入垃圾体形成渗滤液。

[0082]

在没有降雨的时间里,通过地表蒸发,可以将储存在防渗层1中的水分释放到大气中。

[0083]

如此,通过降雨时候的储水/导排和非降雨时间的表面蒸发释放,本实用新型所涉及的中间臭气吸附系统在天气干湿循环中实现水量平衡。

[0084]

此外,在防渗层1和排水层2所形成的第一重毛细阻滞覆盖层的保护下,第二重毛细阻滞覆盖层可以保持较高含水率。而在较高含水率下,臭气吸附层3的渗气系数相对较低,可以有效阻止臭气外溢到大气中,从而实现闭气功能。

[0085]

附图4是本实用新型所涉及的中间臭气吸附系统的臭气吸附作用机理。如图所示,本实施例中间臭气吸附系统的防渗闭气原理在于:

[0086]

本实用新型所涉及的中间臭气吸附系统的臭气吸附主要依靠臭气吸附层3和防渗层1的双重吸附,其中,以臭气吸附层3的臭气吸附为主,防渗层1为辅。

[0087]

具体的,本实用新型所涉及的中间臭气吸附系统的臭气吸附主要通过集气层4集气、臭气吸附层3吸附、排水层2集气和防渗层1吸附来实现。3臭气吸附层的闭气功能有助于维持集气层4内较高气压和较高浓度的h2s气体,这样可以加速臭气吸附层3中的回收骨料与h2s气体的化学反应,进而加速h2s的吸附;集气层4的颗粒粒径较大,孔隙体积较高,渗气系数较大,可以富集大量气体。

[0088]

此外,排水层和集气层侧部分别配置抽气排气装置—排水层抽气装置7和集气层抽气装置8,用于控制排水层2和集气层4内的气压,尤其是h2s气体的分气压,进而控制臭气吸附层3以及防渗层1中的h2s气体的分气压随着深度的分布,以便达到最佳的臭气吸附效果。根据土力学的基本理论,排水层2和集气层4的颗粒较大,气体通透性较好,其内部的气体压力可以视为处处相等。如附图3所示,排水层2和集气层4的h2s气体的分气压分别为p1和

p2,臭气吸附层3中的h2s气体的分气压随着垂直深度呈现从p1到p2的线性分布。防渗层1中,表面埋深为d0,h2s气体的分气压为0kpa的临界深度为d

t

, d1为1防渗层和2排水层的交界面埋深,d

t

介于d0和d1之间。而防渗层1中的h2s气体的分气压从表面d0到深度d

t

的h2s气体的分气压为0kpa,从深度d

t

到d1呈现沿竖直方向从0kpa到p1的线性分布。

[0089]

本实用新型这一实施方式中,集气层抽气装置8通过抽气排气可以控制集气层的h2s气体的分气压p2,排水层抽气装置7通过抽气排气可以控制排水层2的h2s气体的分气压p1。通常,对于排水层的h2s气体分气压p1的控制值为0kpa—1kpa之间。集气层的h2s气体的分气压p1的控制值为0kpa—10kpa之间,在保证排水层的h2s气体分气压p1不超标的情况下,适当增大集气层h2s气体的分气压p1值可以有效提高臭气吸附反应的发生效率和吸附效果。通过集气层的抽气排气装置控制集气层中的h2s气体的分气压p1值。

[0090]

通过排水层抽气装置7和集气层抽气装置8的联合作用,控制整个中间臭气吸附系统中的h2s气体的分气压分布,可以达到最佳的臭气吸附效果。

[0091]

而排水层抽气装置7可以控制d

t

的位置。当d

t

=d1时,说明防渗层1和排水层2中的h2s气体的分气压均为0kpa,即没有h2s气体从臭气吸附层中外溢出来。当d

t

=d0时,防渗层表面的h2s气体的分气压为0kpa,达到临界状态,即没有h2s气体从防渗层中外溢出来。

[0092]

需要说明的是,排水层抽气装置7和集气层抽气装置8并不是常设和全时运转装置,只是作为辅助设施,通过抽气排气,保证中间臭气吸附系统中h2s气体的分气压分布形态,使中间臭气吸附系统处于臭气吸附的最佳状态;同时确保没有h2s气体从防渗层中外溢污染大气和周边环境。

[0093]

中间臭气吸附系统中臭气的双重吸附作用机理在于:使用建筑垃圾再生骨料作为臭气吸附层和防渗层的构筑材料,建筑垃圾中残余有未反应的生石灰(cao)或者熟石灰(ca(oh)2)等碱性物质,与臭气中的酸性物质(主要为h2s)发生酸碱中和反应,化学反应方程式如下:

[0094][0095][0096]

此外,臭气吸附层的高强混凝土破碎制备、大厚度、高压实度、较高细颗粒比例、混凝土和砂浆块的高占比、高含水率以及覆盖层的保湿功能,可以有效增加臭气吸附层的理论吸附量,并营造一个吸附反应的适宜环境,从而更好的改善实际吸附效果。

[0097]

通过以上过程,上述由建筑垃圾构筑而成的新型垃圾填埋场中间臭气吸附系统可以有效实现臭气吸附功能。

[0098]

本实用新型的贡献在于:

[0099]

(1)创造性提出了“以垃圾吸附垃圾臭气”的概念,即用垃圾填埋场所存储的建筑垃圾制备回收骨料作为中间臭气吸附系统臭气吸附。此前虽然有进行混凝土与硫化氢反应的可行性研究,但是并未提出使用废弃混凝土制备的再生材料作为填埋场臭气吸附,为真正提出废弃物再利用和如何利用的概念。本实用新型首次提出使用垃圾填埋场所存储的建筑垃圾制备的回收骨料作为中间臭气吸附系统并主要承担臭气吸附的概念,这一概念是对之前已有的对混凝土与硫化氢反应研究的进一步延伸创新,对于建筑垃圾再利用领域则是一直全新的创新概念。

[0100]

(2)揭示了用建筑垃圾回收骨料作为垃圾填埋场臭气吸附这一概念的工作原理。

本实用新型所揭示的臭气吸附原理包括臭气吸附的化学反应、以及臭气吸附层和防渗层双重吸附原理,并揭示了以双重毛细阻滞作用实现的防渗功能机理。

[0101]

(3)提出“底部防渗衬里-垃圾-中间臭气吸附系统-垃圾-中间臭气吸附系统

‑……‑

垃圾-中间臭气吸附系统

”ꢀ

这一多层“垃圾-中间臭气吸附系统-垃圾”复合结构形式的垃圾填埋场堆体,通过力学强度较高的中间臭气吸附系统的力学加筋作用,可以提高了垃圾体的力学特性和力学稳定性;同时,填埋场垃圾体的高度也因为其力学特性增强而可以修筑成高度更高、坡度可以更大的形状,从而增加了填埋场的库容。

[0102]

(4)提出“底部防渗衬里-垃圾-中间臭气吸附系统-垃圾-中间臭气吸附系统

‑……‑

垃圾-中间臭气吸附系统

”ꢀ

这一多层“垃圾-中间臭气吸附系统-垃圾”复合结构形式的垃圾填埋场堆体,通过多个具有臭气吸附功能的中间臭气吸附系统共同作用的多层复合臭气吸附结构,可以有效提升臭气吸附能力以及吸附效果。

[0103]

(5)提出了用建筑垃圾回收骨料作为垃圾填埋场臭气吸附这一概念的实现方法、结构形式、工艺流程和技术参数。

[0104]

与现有技术相比,本实用新型所提供的有益效果在于:

[0105]

(1)提供一种以h2s吸收处理为手段实现臭气治理的中间臭气吸附系统。本实用新型提供了一种以吸附的方式实现臭气吸附的中间臭气吸附系统,这种中间臭气吸附系统在作为临时覆盖的时候作为临时臭气吸附,在封场之后作为垃圾体的中间夹层可以继续进行臭气吸附;构建了“垃圾-中间臭气吸附系统-垃圾”复合结构形式,通过多个具有臭气吸附功能的中间臭气吸附系统共同作用的多层复合臭气吸附结构,可以有效提升臭气吸附能力以及吸附效果。

[0106]

(2)可以有效抑制h2s的产生。本实用新型提供的中间臭气吸附系统的臭气吸附层和集气层采用建筑垃圾回收骨料,根据文献报告,压实回收骨料的ph值一般高于9,超出垃圾降解的好氧/厌氧微生物的适宜酸碱度环境,可以有效抑制h2s的产生。

[0107]

(3)提高垃圾体通透性,改善集气抽排能力,加速垃圾体降解,改善臭气吸附效果。本实用新型提供的中间臭气吸附系统中有排气层,排气层由高透气性的再生粗骨料组成。随着填埋作业的进行,一层垃圾叠压在一个中间臭气吸附系统中,形成带有多个通透性良好的集气层的复合结构。这种复合结构可以极大地改善垃圾体通透性,提升后期维护过程中的集气抽排能力,配合着通气排气等工程措施,可以加速垃圾体降解,加速垃圾体降解产生的甲烷(ch4)的抽排能力。此外,垃圾体通透性改善,也有利于h2s进入集气层以及臭气吸附层,配合着工程手段可以控制集气层的气压,使之维持在最佳臭气吸附反应所需压强,促进h2s气体的吸附效果。

[0108]

(4)用高强度的回收骨料代替低强度的土料构筑中间臭气吸附系统,将土质中间覆盖系统的“软弱夹层”效应改良为回收骨料所筑中间臭气吸附系统的“加筋”作用,提高填埋场垃圾体力学稳定性。

[0109]

(5)更加合理布置填埋场垃圾体形态及填埋作业施工工艺,增加填埋场库容,最大程度提升臭气吸附效果。填埋场垃圾体因为受到力学特性限制,其高度、坡度以及单次填埋层厚等形态参数受到制约。因再生骨料层的加筋作用,垃圾体的力学特性大为改善,消除了上述制约因素,从而使垃圾体形态可以更加合理布置,填埋场垃圾体可以更高、坡度可以更大,从而增加了填埋场的库容。另一方面,通过消耗填埋场的建筑垃圾也可释放建筑垃圾所

占库容,从而以另一角度增加了填埋场库容。此外,因无其他限制因素,垃圾体的填埋作业施工工艺的设计理念将以最大限度提高臭气吸附为主,合理设置单次填埋层厚以及中间臭气吸附系统层厚,合理设置填埋作业工艺等。

[0110]

(6)大量消耗填埋场的建筑垃圾,释放建筑垃圾所占库容。传统垃圾填埋场中,建筑垃圾占据大量库容。本实用新型所涉及中间臭气吸附系统,所使用的原料为将填埋场建筑垃圾处理成再生骨料,并将建筑垃圾制成的回收骨料用在覆盖层中,多余的再生骨料也可外销用于其他土建工程中,这样可以有效地消耗并利用建筑垃圾,从而释放填埋场中建筑垃圾所占库容,提高填埋场的经济效益和社会效益。

[0111]

(7)取材方便,造价低廉,耐久性好,后期维护简单、成本低。本实用新型所涉及的中间臭气吸附系统取材主要为填埋场中的建筑垃圾,这避免了传统土质覆盖层需要大量从外运输土壤资源以及高昂的材料成本和运输成本。此外,再生骨料的材料稳定性和耐久性较好,中间臭气吸附系统结构稳定,维护简单,维护成本低。

[0112]

此外,与中国专利201810659898.1“垃圾填埋场中间覆盖层及其制备方法和应用”对比,二者具有一定相似性,二者均为中间覆盖层,也包含了由建筑垃圾回收利用所制备的功能层。但是,二者存在本质性差别,具体包括:

[0113]

(1)目的不同。专利201810659898.1的目的在于提供一种防渗闭气的中间覆盖层。而本实用新型旨在提出一种以臭气吸附为主要目的并兼具防渗闭气功能的中间臭气吸附系统。

[0114]

(2)工作机理不同。专利201810659898.1的防渗闭气功能主要由再生粗细骨料之间的毛细阻滞效应以及再生粉层共同实现。而本实用新型中的防渗闭气主要由双重毛细阻滞覆盖层实现,此外第一重毛细阻滞覆盖层还有保湿功能,维持臭气吸附层中的高含水率;而臭气吸附主要由臭气吸附层为主和防渗层为辅二者共同实现,集气功能主要由集气层和排水层共同实现。

[0115]

(3)工艺参数不同。因为目的和机理均不相同,本实用新型与专利201810659898.1的工艺参数设计理念、理论依据及参数数值均不同,并不具备任何参考意义。如本实用新型的中间臭气吸附系统的厚度设计基于单次填埋作业的垃圾所能产生的h2s气体总量以及吸附层材料的h2s吸附能力,这种设计理念与传统的中间覆盖层的设计理念大为不同。

[0116]

下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本实用新型。

[0117]

附图1是本实用新型的一个实施方式。如图所示,本实用新型涉及一种垃圾填埋场中间臭气吸附系统,包括四层层叠设置的功能层,所述功能层从上到下依次为:防渗层1、排水层2、臭气吸附层3和集气层4。

[0118]

附图2为本实施方式中防渗层1、排水层2、臭气吸附层3和集气层4所用的建筑垃圾制备的再生骨料的粒径级配曲线。

[0119]

所述防渗层1位于中间覆盖层最上面,由垃圾填埋场所填埋的建筑垃圾回收利用制备而成的再生细骨料筑造而成。其厚度为0.4m,所用再生细骨料的最大粒径为2mm,粒径级配曲线有效粒径d

10

不超过0.005mm,不均匀系数cu≥5,曲率系数cc介于1和3之间,即3≥cc≥1,压实度为95%,渗透系数介于10-8

m/s

ꢀ‑

10-6

m/s之间,吸水率为12%,非饱和土力学进气值为7kpa。

[0120]

所述排水层2采用由垃圾填埋场所填埋的建筑垃圾回收利用制备而成的再生粗骨

料。排水层采用再生粗骨料构筑,厚度0.2m,粒径为10-40mm,压实相对密度为0.9,非饱和土力学进气值为0.01kpa。

[0121]

所述臭气吸附层3采用由建筑垃圾回收利用制备而成的再生细骨料和再生粉的掺和料,即再生细料,厚度为0.4m,压实度为95%,最大粒径小于2mm,有效粒径d

10

=0.02mm,最大干密度下臭气吸附层的压实回收骨料的渗气系数在10-7

m/s—10-8

m/s,非饱和土力学进气值5kpa,吸水率为12%,孔隙水饱和度为70%。

[0122]

所述集气层4采用再生粗骨料构筑,厚度0.2m,粒径为20-40mm,压实相对密度为0.9。

[0123]

所述功能层之间均设有透水透气的隔绝材料层6,所述隔绝材料层优选土工布。因防渗层、排水层、臭气吸附层和集气层的颗粒粒径相差较大,为避免颗粒较小的材料掉入颗粒较大的材料中,预先铺设土工布可以防止相互混掺情况产生。此外,集气层和垃圾体之间也许铺设土工布以防止相互混掺。

[0124]

需要说明的是,为解决传统土质中间覆盖层因为强度过低,在进行下一阶段的填埋过程中,大中型施工机械在土质中间覆盖层上无法正常通行,造成进一步的施工困难的问题,本实施例的防渗层、排水层、臭气吸附层和集气层在施工过程中要求最小承载比(cbr)》3%,以保证提供足够强度,方便后续填埋过程中大中型机械的通行。

[0125]

需要说明的是:上述颗粒级配曲线所示颗粒级配并非是唯一的,具体应用场景中可根据不同填埋场的特点和要求进行调整。

[0126]

本实用新型所涉及的垃圾填埋场中间臭气吸附系统通过以下方法制备得到:

[0127]

一、备料。

[0128]

防渗层、排水层、臭气吸附层和集气层的再生骨料应取材自垃圾填埋场所填埋的建筑垃圾。

[0129]

设立建筑垃圾粉碎站并制备再生粗骨料、再生细骨料及再生粉:在垃圾填埋场中设立一个建筑垃圾粉碎站,将预备填埋到填埋场的建筑垃圾直接运至建筑垃圾粉碎站制备再生骨料。再生骨料制备前,应通过预处理将建筑垃圾中木材、钢筋、渣土等杂质去除,只保留废弃混凝土和砂浆石。而后通过粉碎、筛分、剔除杂质、粉磨、烘干和复合选料等工序将建筑垃圾制备成再生粗骨料、再生细骨料及再生粉。而后进行破碎、研磨和筛分等工艺制备相应预定粒径要求的再生粗骨料和再生细骨料,通过吸尘设备可以收集微粉制备再生粉,将微粉与再生细骨料掺在一起混合制得臭气吸附层和防渗层所需要的材料。防渗层、排水层、臭气吸附层和集气层所需的材料需要符合上述要求。

[0130]

再生料的具体生产加工要求细则可参考建筑工程再生骨料生产规范(如gb/t25177-2010混凝土用再生粗骨料以及db894.1-再生砂粉应用技术规程(上海)等),以便大规模工业生产,降低工艺难度以及生产成本。

[0131]

需要注意的是,国内外再生骨料生产工艺中通过破碎分级可以制备再生粗骨料和再生细骨料,同时通过吸尘设备可以收集微粉(粒径可小于0.15mm)制备再生粉。由于本实用新型中臭气吸附层再生细料对其微粉比例有要求,因此,在实际工业生产过程中可以通过将再生细骨料和再生粉按照一定配比掺和制备本实用新型所需的再生细料。

[0132]

可以理解的,所得到的再生粗骨料、再生细骨料及再生粉一方面可用于构筑填埋场中间臭气吸附系统,另一方面还可用于其他土木工程建设,如填埋场封场最终覆盖层;同

样,构筑该中间臭气吸附系统的各原料也可从其它填埋场或其它建有建筑垃圾粉碎站的场所获得。

[0133]

二、加水混合及养护。

[0134]

将防渗层、排水层、臭气吸附层和集气层所需的材料分别加水混合,配至最优含水率,而后密闭养护以便水分均匀。配置最优含水率的时候,应保证水分添加均匀以及充分搅拌,不出现大的结团现象。材料养护时应进行密闭遮光养护,通常养护3-10天。

[0135]

(3)分层铺设:垃圾填埋场垃圾填埋作业完成后,进行清理、平整和碾压。注意对尖石、树根等杂物进行清理,对所有杂物要清理干净。基面不允许有局部凹凸现象,清理好的基面要用夯锤或夯板夯紧,使之密实平整。

[0136]

而后在压实和平整后的垃圾体5上铺设一层透水透气的隔绝材料层6—土工布。

[0137]

再而后在土工布上铺设集气层4的压实粗骨料,再生粗骨料分层铺设并充分压实,每层铺设厚度不宜过厚,这里为10cm,压实度需满足要求。

[0138]

而后铺设土工布。土工布符合垃圾填埋场常规使用土工布的基本性能要求,铺设过程也应符合相关规范要求(如gb/t 50290-2014 土工合成材料应用技术规范)。

[0139]

再而后在土工布上铺设臭气吸附层3,铺设时需分层铺设并充分压实,每层铺设厚度为10cm,压实度为95%,分层压实的时候注意对前面压实后的再生细料层进行表面刮毛,以便前后两层可以充分接触结合。

[0140]

在臭气吸附层3铺设完成后,需对臭气吸附层进行人工洒水或晾晒,以便其含水率达到预定的吸附反应含水率。

[0141]

而后先铺设土工布,然后在土工布上铺设排水层2,排水层2的铺设方法及要求与集气层4相同。

[0142]

而后先铺设土工布,然后在土工布上铺设防渗层1,铺设时需分层铺设并充分压实,每层铺设厚度为10cm,压实度为95%,分层压实的时候注意对前面压实后的再生细骨料层进行表面刮毛,以便前后两层可以充分接触结合。

[0143]

中间臭气吸附系统铺设完成后需要进行监测和养护。监测的内容除了传统中间覆盖系统所必须的防渗导排水、渗滤液、垃圾降解、垃圾体沉降等方面的监测之外,还需要特别关注填埋气体(尤其是h2s)的产生和分布,以及中间臭气吸附系统的臭气吸附功能运行情况。

[0144]

在进行下一轮垃圾填埋作业的时候,可以在中间臭气吸附系统之上填埋垃圾。填埋作业完成后继续铺设中间臭气吸附系统,而后进行下一轮填埋作业直至到达预定填埋标高进行封场,并铺设封场覆盖层。

[0145]

以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,应当指出,对于本领域的及任何熟悉本技术领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型整体构思前提下,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,及作出的若干改变和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。