1.本发明属于太阳能热电收集领域,具体涉及一种低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统及制备方法。

背景技术:

2.随着能源危机的日益迫切,近年来人类致力于寻找化石能源的替代品,因此实现清洁永久的能源收集将成为一项长期可持续发展战略。由于光场的稳定性,太阳能被认为是最理想的可用光源之一,被广泛应用于太阳能光伏、太阳热和光化学等方面。最近,科学界提出了一种先将光子转化为热能,然后再收集为电能的技术。用这项技术制造出的有效光能捕获组件可与光伏电池相集成,以此来提升光伏电池结构的工作效率。但该技术的一个致命缺陷在于,当太阳辐照度下较低时,其无法在热电器件中产生足够的热电动势以用于高效的太阳能收集。面对这一困境,一些研究尝试可以通过光聚集或者热聚集的方法,将太阳辐照集中在器件上来实现更有效的生热效果。然而,出于聚光光学的复杂性和刚性热电体的原因,上述方法在工程上的灵活性和实用性较为局限。因此,需要从根本上提高太阳能热电转换效率,并发展柔性太阳能收集的热电器件。此外,现有的光能捕获组件的制备需要微纳米制造技术的支持,在结构复杂性、成本低廉性以及生产效率等方面难以满足大范围应用的生产需求,因此开发具有简易工序与高性价比的制备工艺也具有着重要意义。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于克服现有技术的不足并降低制备成本,提供一种低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统及制备方法。该系统具体是一种实现光热-热电转换的柔性能量收集系统,由混合型纳米结构的低品阶太阳能吸收器和柔性薄膜型热电芯片组成的光热-热电转换的柔性能量收集系统,通过利用混合型纳米结构的太阳能吸收器吸收低品阶太阳光并转化为热能,进一步驱动热电芯片产生电能,从而实现对太阳光能量的捕获,且该能量收集系统具备一定的低温环境性能增强特性。

4.本发明所采用的具体技术方案如下:

5.第一方面,本发明提供了一种低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统,通过利用混合型纳米结构的太阳能吸收器吸收太阳光并转化为热能,进一步驱动热电芯片产生电能,从而实现对低品阶太阳光能量的捕获。低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统包括太阳能收集器和柔性薄膜热电芯片,柔性薄膜热电芯片连续环绕于太阳能收集器的外周布设,两者通过导电电极相连;

6.所述太阳能收集器由fe3o4纳米粒子在石墨-金属基板的石墨表面沉积而成。即使在太阳辐射通量较低的情况下,该结构也可以作为热电发生器的热源。

7.所述柔性薄膜热电芯片由若干对热电腿在柔性基底上图案化沉积而成;每对所述热电腿包括一片n型热电材料与一片p型热电材料,n型热电材料与p型热电材料均为锥形片状结构,且锥形尖端朝向所述太阳能收集器;所述柔性薄膜热电芯片中的n型热电材料与p

型热电材料交替排列,相邻n型热电材料与p型热电材料之间通过导电电极相连,进而形成电串联、热并联的整体薄膜结构。该种锥形结构热电材料能够在环境温度一定的情况下加大热电材料冷端和热端的温差,以增强电压输出。

8.作为优选,所述fe3o4纳米粒子的直径为510-530nm,在石墨表面以单层颗粒形式的c6图案旋转对称沉积。

9.作为优选,所述石墨-金属基板中石墨的厚度为45nm,金属的材料为铜、厚度为45-50μm。

10.作为优选,所述太阳能收集器和柔性薄膜热电芯片通过导热硅脂进行集成。具体的,任意一组热电材料与结构中心的太阳能收集器之间均夹持一层界面介质层(例如导热硅脂),所有界面介质层使用相同的材料,且该材料需具有较高的热导率以及较低的电导率,使得连接处导热而不导电,所有界面介质层厚度相同。

11.作为优选,所述太阳能收集器的横截面为圆形,柔性薄膜热电芯片的横截面为环状结构,n型热电材料与p型热电材料的锥形尖端均朝向太阳能收集器的中心。

12.作为优选,所述柔性基底的材料为聚酰亚胺或聚二甲基硅氧烷,厚度为70-100μm。

13.作为优选,所述n型热电材料为bi2te

2.7

se

0.3

、厚度为1μm、长度为5mm,p型热电材料为bi

0.5

sb

1.5

te3、厚度为1μm、长度为5mm。

14.作为优选,所述导电电极的材料为金。

15.第二方面,本发明提供了一种低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统的制备方法,具体如下:

16.以甲醇和氯仿的混合物作为基液分散fe3o4纳米粒子,得到胶态分散液体;随后利用langmuir-blodgett薄膜沉积技术对胶态分散液体中的fe3o4纳米粒子进行自组装,以在空气和液体的界面处形成单分子层表面粒子膜;将石墨-金属基板以石墨层朝上的方式倾斜置于已经形成单分子层表面粒子膜的溶液液面以下,同时抽吸基液,沿垂直方向提升石墨-金属基板,令单分子层表面粒子膜沉积在石墨-金属基板表面;在基液自然蒸发的过程中,fe3o4纳米粒子在石墨-金属基板表面逐渐聚集并以c6图案排列,得到太阳能收集器;

17.在所述太阳能收集器外周铺设连续的柔性基底,将n型热电材料和p型热电材料交替涂布于柔性基底上;所述n型热电材料与p型热电材料均为锥形片状结构,且锥形尖端朝向所述太阳能收集器;n型热电材料与p型热电材料之间通过导电电极相连,并通过热蒸镀法串联为一整个电路,得到柔性薄膜热电芯片;

18.随后利用导热硅脂和导电电极将太阳能收集器和柔性薄膜热电芯片进行集成,得到低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统。

19.作为优选,所述甲醇和氯仿的混合体积比为1:1,石墨-金属基板置于液面下的倾斜角度为10-15

°

。

20.本发明相对于现有技术而言,具有以下有益效果:

21.将混合型纳米结构的太阳能吸收器与柔性薄膜型热电芯片进行集成制备了一种低成本柔性太阳能收集系统,该太阳能热电收集器光热转化效率高,机械自由度高,且可与各种系统形成共形热接触。此外该发明还具有低温环境下性能增强的特性,具备较强的实用性,可实现光热-热电低温增强特性的能量回收,对下一代的光伏-热电体系构建提供了重要研究基础。

附图说明

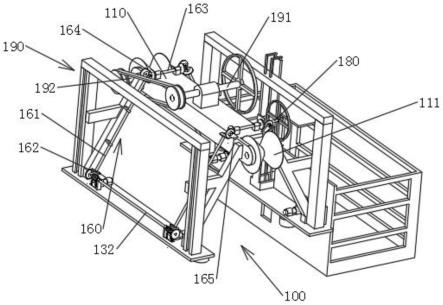

22.图1是实施例1中借助纳米fe3o4微粒,在铜箔-石墨薄膜表面自组装而成的混合型纳米结构的太阳能吸收器局部放大示意图;

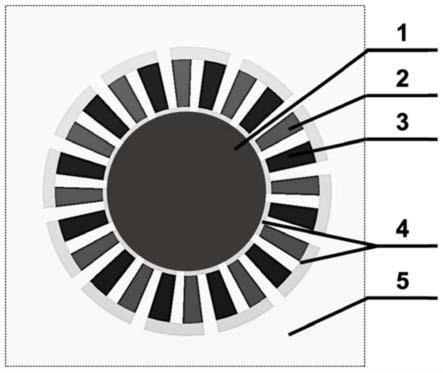

23.图2是实施例1中柔性薄膜型热电芯片的结构示意图;

24.图3是实施例1中所得低成本的柔性太阳能收集系统的整体结构图;

25.图4是实施例1中实验测量得到的吸光度波谱图、等效发射率随温度的变化趋势图,以及热化过程中的温差变化图;

26.图5是实施例1中实验测量得到的该柔性太阳能收集系统,在室温和低温条件下输出电压与输出功率数值随时间演化的对比图;

27.图中附图标记为:1.太阳能收集器;2.p型热电材料;3.n型热电材料;4.导电电极;5.柔性基底。

具体实施方式

28.下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步阐述和说明。本发明中各个实施方式的技术特征在没有相互冲突的前提下,均可进行相应组合。

29.本发明提供了一种低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统及制备方法,借助密集型排列的光子晶体结构,实现高效的太阳能热吸收,有效提升了热电结构两端的热电动势,进而可以在低品阶的太阳光照射下获取高的电能输出。本发明提供的低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统主要包括太阳能收集器1和柔性薄膜热电芯片,其中,柔性薄膜热电芯片连续环绕于太阳能收集器1的外周布设,两者通过导电电极4相连。

30.太阳能收集器1由fe3o4纳米粒子在石墨-金属基板的石墨表面沉积而成。具体的,fe3o4纳米粒子的直径为510-530nm,在石墨表面以单层颗粒形式的c6图案旋转对称沉积;石墨-金属基板中石墨的材料为石墨、厚度为45nm,金属的材料为铜、厚度为45-50μm。

31.柔性薄膜热电芯片由若干对热电腿在柔性基底5上图案化沉积而成。每对热电腿包括一片n型热电材料3与一片p型热电材料2,n型热电材料3与p型热电材料2均为锥形片状结构,且锥形尖端朝向太阳能收集器1。柔性薄膜热电芯片中的n型热电材料3与p型热电材料2交替排列,相邻n型热电材料3与p型热电材料2之间通过导电电极4相连。具体的,柔性基底5的材料为聚酰亚胺或聚二甲基硅氧烷,厚度为70-100μm;n型热电材料3为bi2te

2.7

se

0.3

、厚度为1μm、长度为5mm,p型热电材料2为bi

0.5

sb

1.5

te3、厚度为1μm、长度为5mm;导电电极4的材料为纯度不低于99.99%的高纯度金。

32.在实际应用时,太阳能收集器1和柔性薄膜热电芯片之间可以通过导热硅脂进行集成。太阳能收集器1的横截面为圆形,柔性薄膜热电芯片的横截面为环状结构,n型热电材料3与p型热电材料2的锥形尖端均朝向太阳能收集器1的中心。

33.本发明的原理具体如下:

34.在自然界中,太阳能收集系统通常在紫外线到近红外范围内收集能量,在中红外范围内耗散能量,在此过程中积累的能量随即产生热响应,并基于塞贝克效应转化为电能。经验证,太阳能热电转化的总效率η可表示为光热效率(η

ot

)与热电效率(η

te

)的乘积,记为:η=η

te

·

η

ot

。

35.其中,经推导可得热电模块的效率为:

[0036][0037]

式中δth为热电发电机热侧温升,其中th=t

amb

δth与吸收体温度一致;β表示整个热电发电机冷端和热端温差δte与热端温升δth的比值,当冷端温度等于环境温度时tc=t

amb

,β达到最大值1;z定义为温度依赖材料的无量纲品质因子,n是外部电阻与内部电阻的比值。由式(1)可以看出,热电效率与δth和t

amb

直接相关。因此,降低环境温度t

amb

,同时增大δth的值,可以获得更高的热电效率。

[0038]

在热化过程中,光热转换效率始终受到太阳能吸收和热损失的影响,表达式为:

[0039][0040]

式中α

(λ)

和i

(λ)

分别表示太阳能吸收器的单色吸收度和单色太阳辐射强度;ε

eff

(th)是吸收器的有效热发射率。描述了黑体的辐射强度。当太阳能热转换达到平衡状态时,q

te

是恒定的。热侧温升δth写为:

[0041][0042]

由式(3)可见,当环境温度降低时,高吸光度和与温度呈负相关的发射率能够加大温差的值。因此,具有选择性吸收和被动抑制热发射率功能的太阳能吸收器可以迅速产生显著的温升,为进一步提高热电转换性能提供了可能。同时,在低温环境下的应用也可以实现该策略的推广,实现更好的太阳能采集性能。

[0043]

由式(1)可见,光谱的吸光度决定了热电发电机热侧温升的大小。因此,本发明设计了一种由纳米颗粒密集排列而成的混合纳米结构,即使在太阳辐射通量较低,即低品阶太阳光的照射情况下,该结构也可以作为热电发生器的热源。该纳米结构由以c6旋转对称方式排列的单层颗粒膜(fe3o4纳米颗粒)在石墨-铜基板上沉积而成,实现了二维结构中的高度结构稳定性。尽管石墨层表面粗糙,导致单层fe3o4纳米颗粒膜存在间隙,但该混合纳米结构仍具备着良好的太阳能吸收能力。

[0044]

通过有限元模拟以及实验测定,本发明研究了结构的吸收机理和太阳热转换性能。

[0045]

其物理原理在于,当纳米谐振腔收到光照时,mie模式下的前向散射增强,在石墨层和fe3o4纳米颗粒内部产生了局域振荡共振,电场几乎被束缚在石墨层和fe3o4纳米颗粒内部。在近红外范围内,石墨层内部的主要电磁衰减和弛豫产生剧烈的热化,导致积累能量迅速增加,并进一步以散热的形式传递给铜层,且在这一过程中与环境的热交换极少。

[0046]

实施例

[0047]

本实施例制备得到了一种低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统,包括太阳能收集器1和柔性薄膜热电芯片,如图3所示。

[0048]

其中,太阳能收集器1具有单层的纳米fe3o4微粒和石墨-金属基底,石墨-金属基底通过在50μm的铜箔蒸发沉积45nm的石墨薄膜制备而成。随后通过廉价的单层膜自组装技

术,将直径约为520nm的纳米fe3o4微粒以单层的形式沉积在基底上,如图1所示。

[0049]

柔性薄膜热电芯片由12对锥形p/n型热电腿和金属导体电极沉积在聚酰亚胺柔性基底组成。通过热蒸发沉积技术将1μm厚,5mm长的锥形bi

0.5

sb

1.5

te3/bi2te

2.7

se

0.3

热电腿沉积在75μm的聚酰亚胺柔性薄膜上。利用热蒸发沉积金电极,将热电腿连入电路。最终借助导热硅脂将混合型纳米结构的太阳能收集器1和柔性薄膜热电芯片组装,实现太阳能-热能-电能的能量转换过程。如图2所示,太阳能收集器1横截面为圆形,柔性薄膜热电芯片横截面为环状结构,p型热电材料2的锥角度为9.4

°

、长度为5mm(内径以及外径分别为6.5mm以及11.5mm),n型热电材料3的锥角度为10

°

、长度为5mm(内径以及外径分别为6.5mm以及11.5mm)。金电极结构4的扇形角度为24.7

°

、宽度为1mm,(内径以及外径分别为6mm/11mm以及7mm/12mm),将p型热电材料2以及n型热电材料3连接入电路中。

[0050]

柔性薄膜热电芯片可沿温度梯度延展以增强热电动势,同时保持机械柔性。它可以通过简单的图案化技术实现,并通过单层或多层电路封装紧密集成。特别地,热电结构可以诱导内部收缩电阻并且增加空间利用率,从而产生更高的电输出。

[0051]

本实施例的低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统的制备方法具体如下:

[0052]

步骤一:石墨-铜基板的制备。选用一块50μm厚的铜箔,用稀盐酸进行去氧化膜处理,并用丙酮和去离子水清洗。为了增强石墨-铜层的界面结合效果,铜的上表面需要用等离子体清洗机(diener pico)进行改良,再利用热蒸镀机将一个45nm厚的石墨薄膜沉积在铜箔上,并用甲醇试剂来修饰石墨层的亲水性。

[0053]

步骤二:fe3o4纳米粒子的单层自组装。运用洗涤和离心技术,从fe3o4磁性纳米微球—cooh基团(m20288-aladdin)分散液中分离出fe3o4纳米粒子,以得到纯净的分散的fe3o4纳米粒子。随后以1:1的体积比例加入甲醇和氯仿,制备胶态分散体,超声分散3分钟。随后运用langmuir-blodgett薄膜沉积技术进行fe3o4纳米粒子的自组装,在空气/水界面处形成均匀的单分子层表面粒子膜。再将步骤一中制备完成的石墨-铜基板以10

°

的倾斜角置于已经形成均匀单分子膜的液面以下,同时抽吸基液(甲醇和氯仿),沿垂直方向缓慢提升基板,让水面的单层纳米层沉积在石墨-铜基板的石墨表面上,随后蒸发石墨-铜基板表面带出的基液。如此,便实现了大量自组装为c6图案的fe3o4纳米粒子在基板上的镀膜过程,在本发明中起着热源作用的混合太阳能吸收器制备完成。

[0054]

在该过程中,借助甲醇改变亲疏水性以及氯仿作为活化剂,修饰fe3o4纳米粒子的表面,在液体自然蒸发的作用力下,纳米粒子被聚集,形成c6形状排列。

[0055]

步骤三:选用一块厚约75μm的柔性聚酰亚胺基板,置于超声波浴中用丙酮和去离子水进行10分钟的充分清洗。将热蒸镀用到的p型(bi

0.5

sb

1.5

te3)和n型(bi2te

2.7

se

0.3

)两种热电材料分别在高分子基板上的特定位置处涂布3小时。最后,用99.99%的高纯度金薄膜(au)作为导电电极,运用热蒸镀机将上一步中涂布在基板上的多个热电发生器串联为一个电路,得到柔性薄膜热电芯片。

[0056]

步骤四:借助导热硅脂,将混合型纳米结构的太阳能吸收器与柔性薄膜热电芯片进行集成,得到低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统。

[0057]

为演示光热响应,利用一台带有am1.5g调幅滤波器的太阳能模拟器作为光源,并用经过校准的功率计测量其入射通量;将柔性低品阶太阳能热电收集装置作为测试样品放置于培养箱中,设置了低温环境(273k)和室温环境(293k)两种典型情况;相关温度数据由

芯片热传感器采集。本实施例所得低成本的柔性低品阶太阳能热电收集系统在实验室环境下得到的性能测试结果,具体如下:

[0058]

1)吸收率/反射率

[0059]

样品的光谱反射率r由跨越紫外-可见光-近红外波段,带有积分球的分光分度计测量而出,吸收率a由以下公式的得到:a=1-r。经验证,在0

°

到20

°

和20

°

到40

°

这两个不同的入射角范围下,该混合纳米结构在可见光波段的平均光谱吸光度均保持在90%以上,而在近红外区则出现了波动下滑,这表明该混合纳米结构能够在较宽的入射角范围下获得较好的太阳能吸收效果。图4a为实验吸光率谱图,与模拟结果吻合较好。由图可见,在可见光区域,该混合太阳能吸收器的有效吸收率接近92%,显示出高效的光热转换性能。

[0060]

2)发射率

[0061]

样品在8-14μm波段随温度变化的有效热发射率是通过红外半球型辐射率仪测量得到的。吸收体的有耗热辐射是影响太阳热转换性能的一个关键因素,它与吸收体自身的热发射率和环境温度有关。当吸收体温度升高时,热发射光谱会向发射体的共振频率处蓝移。考虑到等离子体发射体阵列的耦合强度会随相邻发射体间距的减小而增强,总热辐射将与堆积密度负相关,因此本发明采用密集布置的发射体。本实施例中,通过太阳模拟器照射,吸收体稳定运行在100℃以下。根据维恩定律,发射光谱主要位于mir区,与大气窗口区(8-14μm)重叠。因此,根据准正模理论研究了纳米结构阵列内相邻纳米发射体之间的耦合相互作用,并重点研究了在mir范围内(8-14μm),太阳吸收器的等效热发射率随温度变化的情况。实验结果如图4b所示,发射率随着温度的升高而逐渐下降,稳态工作温度下,远场等效发射率始终受到封闭粒子的抑制,热发射率始终保持在0.2这一极低的值附近。

[0062]

3)温升

[0063]

本发明中热电芯片的热电动势是由导体中的温度梯度引起的塞贝克效应产生的。由式(1)可知,在较低的工作温度下,吸收体可以实现较高的温升和优越的太阳热转换效果。

[0064]

图4c为低温(273k)和室温(293k)下混合太阳能吸收器在太阳模拟器光照下温升随时间的变化图。由图可见,在光照下,该纳米结构能够在热平衡前保持较高的热响应,平均温度在120秒左右迅速上升到稳态,热化速度很快。不同的是,光照120秒后,在室温环境293k下,样品的温升增加到60℃左右,而在较低的环境温度273k下,样品的温升达到73℃左右。结果表明,该混合太阳能吸收器热化速度快,在低温环境下温升更显著,在低品阶太阳能热电收集方面具有广阔的应用前景。

[0065]

4)输出电压/功率

[0066]

如图5a所示,在无外加热沉的情况下对该器件光照射1分钟后,其输出电压迅速上升,并产生显著的稳定能量输出。尽管由于连接处热电阻的存在,太阳能吸收器与热电芯片之间的热交换和热电转换性能受到了限制,在t=273k和t=293k的环境温度下,其单位辐照面积输出电压依然可以分别达到23mv/cm2和20mv/cm2。将电压与电流相乘,可计算出该太阳能热电收集装置的总输出功率,如图5b所示。测试证明,在无负载的情况下,单位辐照面积输出功率分别可以达到室温环境下(293k)的18nw/cm2和和低温环境下(273k)的24nw/cm2,相比于室温环境,低温环境下输出功率提升达30%。根据公式(2)可知,在实际应用中通过阻抗匹配可以获得更高的输出效率。该高性价比的太阳能热电收集器在低品阶太阳光

照射下表现出了优异的太阳能收集性能,为未来光伏-热电联合作用的能量收集器的研发应用开辟了广阔的前景。

[0067]

以上所述的实施例只是本发明的一种较佳的方案,然其并非用以限制本发明。有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型。因此凡采取等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。

再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。