电池单体、电池及用电设备的制作方法

- 国知局

- 2024-07-31 18:47:42

本技术涉及电池,具体而言,涉及一种电池单体、电池及用电设备。

背景技术:

1、车辆使用较多的电池一般是锂离子电池,锂离子电池作为一种可在充电电池,具有体积小、能量密度高、功率密度高、循环使用次数多和存储时间长等优点。

2、电池单体一般包括壳体和电极组件,壳体用于容纳电极组件和电解液,电极组件一般包括正极极片和负极极片,通过金属离子(如锂离子)在正极极片和负极极片之间移动来产生电能。

3、对于一般的电池单体而言,在电池单体的使用过程中,电极组件产气生热导致电池膨胀甚至爆炸。如何提高电池单体的可靠性能,是电池技术中一个亟待解决的问题。

技术实现思路

1、本技术实施例提供一种电池单体、电池及用电设备,以改善电池单体的可靠性的问题。

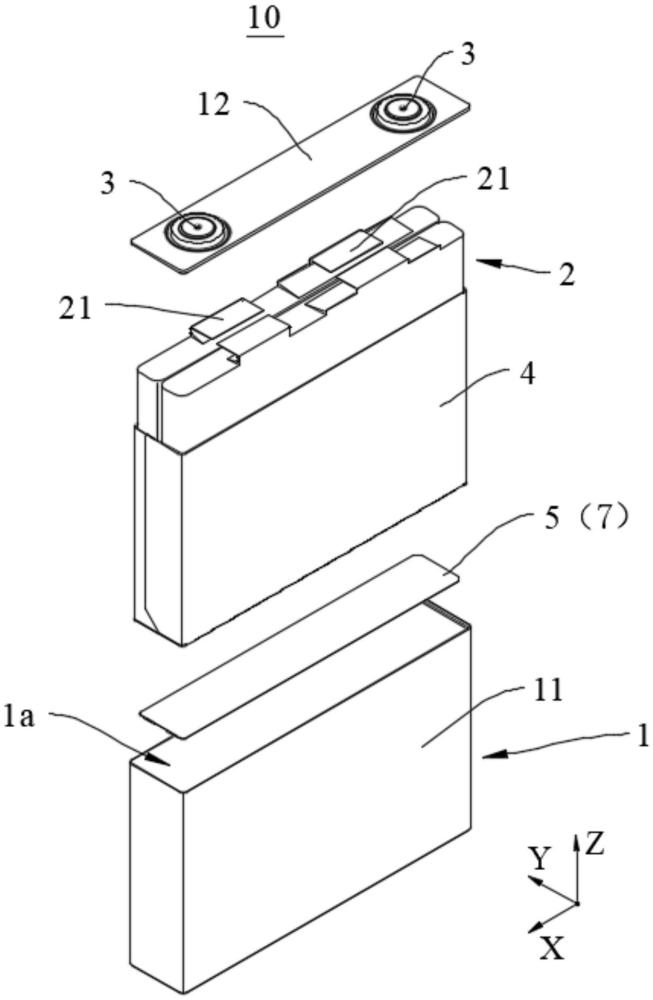

2、第一方面,本技术实施例提供了一种电池单体,该电池单体包括外壳、泄压机构、电极组件和隔离件。外壳具有第一壁。泄压机构设置于外壳。电极组件设置于外壳内。隔离件设置于电极组件和第一壁之间,隔离件设置有排气通道,排气通道被配置为将电池单体内的气体引导至泄压机构。其中,隔离件的至少一部分为熔点大于250摄氏度的耐热部。

3、上述技术方案中,在外壳的第一壁和电极组件之间设置隔离件,隔离件上设置有排气通道。在电池单体热失控初期,电极组件产气生热,电池单体内的气体可以通过排气通道流向泄压机构;在电极组件产气生热的过程中,电池单体的温度不断上升,以至于电池单体内的部分器件熔化为熔融态,隔离件的至少一部分为熔点大于250摄氏度的耐热部,该耐热部可以承受电池单体内部的高温而保持固态,从而隔离在电极组件和第一壁之间,这样,电极组件和第一壁之间可以保持原有的排气通道或者由于部分隔离件熔化而生成新的排气通道,以便于将电池单体内的气体引导至泄压机构。故,该电池单体减少了电池单体内的气体无法引导至泄压机构的风险,提升了电池的可靠性。

4、在一些实施例中,隔离件的整体为耐热部。通过将隔离件整体设置为耐热部,在电池单体内部由于热失控产生高温高压时,隔离件能够保持原有的形态,从而保持排气通道的导通,减少由于排气通道被封堵而发生电池单体爆炸、起火的风险。

5、在一些实施例中,隔离件的一部分为耐热部,另一部分为熔点小于或等于250摄氏度的非耐热部,耐热部被配置为在非耐热部熔化后使电极组件和第一壁之间形成与泄压机构连通的排气间隙。在电池单体发生热失控的过程中,非耐热部可以在电池单体内部高温的影响下熔化,熔化后的非耐热部可以跟随气流一同由泄压机构导出,耐热部保持原有形态继续隔离电极组件和第一壁,由于非耐热部的熔化,电极组件和第一壁之间新增与泄压机构连通的排气间隙,从而可以保持将电池单体内的气体引导至泄压机构排出电池单体。

6、在一些实施例中,耐热部为多个,沿第一壁的厚度方向,多个耐热部的投影间隔设置,隔离件的投影的边缘与每个耐热部的投影间隔设置。通过将多个耐热部沿第一壁的厚度方向上的投影间隔设置,在隔离件的非耐热部熔化后,多个耐热部之间可以形成供电池单体内的气体引导至泄压机构的排气间隙,隔离件的投影的边缘与每个耐热部的投影间隔设置,若耐热部置于隔离件的边缘时,在非耐热部熔化的过程中,耐热部容易游离至电极组件的边缘,以至于沿第一壁的厚度方向,耐热部的投影与电极组件的投影不重叠,以至于电极组件接触第一壁,以封堵排气间隙,增大了电池单体爆炸、起火的风险。

7、在一些实施例中,沿第一壁的厚度方向,耐热部的投影面积小于隔离件的投影面积。隔离件的非耐热部受热熔化后,非耐热部熔化后的区域在电极组件和第一壁之间形成新的排气间隙,沿第一壁的厚度方向,耐热部的投影面积小于隔离件的投影面积,使得排气间隙的投影面积增大,更有利于电池单体内的气体导通至泄压机构。

8、在一些实施例中,耐热部的投影面积为s1,隔离件的投影面积为s2,满足0.2≤s1/s2≤0.8。在s1/s2≥0.2的情况下,耐热部可以提高对电极组件的支撑效果,降低由于耐热部体积较小而刺入电极组件的风险,在s1/s2≤0.8时,使得电极组件和第一壁之间形成的排气间隙不至于过小,提高了排气间隙的排气效率。这样,兼顾了隔离件的支撑能力和排气能力。

9、在一些实施例中,沿第一壁的厚度方向,耐热部的厚度为l1,隔离件的厚度为l2,满足0.2≤l1/l2≤0.8。在l1/l2≥0.2的情况下,在隔离件的非耐热部熔化后,耐热部可以使得电极组件和第一壁之间形成的排气间隙不至于过小,提高了排气间隙的排气效率;l1/l2≤0.8降低了耐热部的使用量,节约了成本,这样,兼顾了隔离件的排气能力和经济性。

10、在一些实施例中,外壳还具有与第一壁相邻设置的第二壁,隔离件呈板状,隔离件的边缘与第二壁的内表面之间形成有第一间隙;排气通道包括第一排气通道,第一排气通道延伸至隔离件的边缘,第一排气通道连通第一间隙。通过设置第一间隙,电池单体内的气体可以通过第一间隙流通至第一排气通道,从而能够被引导至泄压机构排出外壳。

11、在一些实施例中,隔离件包括本体和凸起,本体具有面向第一壁的第一表面,凸起凸设于第一表面,以使第一表面和第一壁之间形成第一排气通道的第二间隙。通过将凸起设置在本体和第一壁之间,凸起将本体和第一壁分隔开以保持第二间隙,第一间隙与第一间隙连通,有助于电池单体内的气体可以通过第一间隙引导至第二间隙再流向泄压机构。

12、在一些实施例中,沿第一壁的厚度方向,凸起的投影与泄压机构的投影不重叠。沿第一壁的厚度方向,通过将凸起的投影与泄压机构的投影不重叠设置,在泄压机构位于第一壁时,这样的设计有助于在隔离件支撑电极组件时,隔离件能够有效的支撑在第一壁上,降低由于隔离件抵接在泄压机构上从而影响泄压机构正常工作的风险,凸起和泄压机构不重叠有助于降低凸起封堵泄压机构的排气口而影响排气效果的风险。

13、在一些实施例中,隔离件包括本体和凸起,本体具有面向电极组件的第二表面,凸起凸设于第二表面,以使第二表面和电极组件之间形成作为第一排气通道的第三间隙。通过将凸起设置在电极组件和本体之间,第三间隙位于电极组件和本体之间,这样,电极组件面向本体的一侧的气体可以直接通过第三间隙被引导至泄压机构,实现气体的导通。

14、在一些实施例中,凸起设置有多个,多个凸起间隔设置。通过设置多个凸起,隔离件更加稳定的设置于第一壁和电极组件之间,隔离件可以支撑电极组件,以使电极组件在外壳内更加稳定。

15、在一些实施例中,凸起的至少一部分为耐热部。在电池单体内的气体通过排气通道的过程中,凸起可以维持对电极组件和第一壁的隔离,从而保持一定尺寸的排气通道的导通。

16、在一些实施例中,耐热部的熔点高于本体的熔点。在凸起的至少一部分为耐热部的前提下,耐热部的熔点高于本体的熔点,以使得凸起能够在本体熔化之前保持对电极组件和第一壁之间的隔离,减少由于凸起优先于本体熔化而导致第二间隙或第三间隙消失,影响排气通道正常排气的风险。

17、在一些实施例中,凸起整体为耐热部。通过将凸起的整体设置为耐热部,使得凸起能够维持沿第一壁的厚度方向原有的第二间隙或第三间隙的高度,从而维持排气通道的导通。

18、在一些实施例中,凸起的一部分为耐热部,另一部分与本体一体成型且包裹耐热部。通过将凸起的一部分与本体一体成型且包裹凸起的耐热部,使得凸起和本体的连接更加稳定。

19、在一些实施例中,本体的一部分为耐热部。这样的设计有助于在本体的非耐热部熔化后,本体的耐热部可以形成新的排气间隙从而保持将电池单体内的气体引导至泄压机构。

20、在一些实施例中,本体为绝缘材质。这样的设计有助于绝缘隔离电极组件和外壳。

21、在一些实施例中,排气通道还包括设置于本体的通孔,通孔与第一排气通道相连。通过在本体上设置通孔,有助于电极组件产生的气体可以通过通孔导向第一排气通道,从而与泄压机构连通,增加了气体导通的路径。

22、在一些实施例中,泄压机构设置于第一壁。通过将泄压机构设置于第一壁,隔离件位于电极组件和泄压机构之间,在热失控时,隔离件的耐热部保持泄压机构和电极组件之间的间隙,从而可以提供电池单体内的气体引导至泄压机构的通道。

23、在一些实施例中,电池单体包括电极端子,外壳具有与第一壁相邻设置的第二壁,电极端子设置于第二壁。通过将电极端子和泄压机构相邻设置,降低泄压机构泄压时对电极端子的影响。

24、在一些实施例中,电池单体包括电极端子,外壳具有与第一壁相对设置的第三壁,电极端子设置于第三壁。通过将电极端子和泄压机构相对设置,降低泄压机构泄压时对电极端子的影响。

25、在一些实施例中,电池单体放置在用电设备或电池内时第一壁朝下设置。通过将泄压机构向下设置,从而实现泄压机构向下排气,在电池单体应用于用电设备或电池时,降低泄压机构泄压对位于泄压机构上方其他部件的影响。

26、在一些实施例中,外壳包括壳体以及端盖,壳体包括底壁和侧壁,侧壁围设于底壁的周围,侧壁的一端与底壁连接,另一端围成开口,端盖盖设于开口,第一壁为底壁。通过将隔离件设置在电极组件和作为底壁的第一壁之间,使得隔离件可以保持对电极组件的支撑,在热失控时,隔离件的耐热部可以维持对电极组件的支撑,从而提供气体导向泄压机构的通道。

27、在一些实施例中,耐热部的材质为金属、陶瓷、云母、聚酰亚胺或可溶性聚四氟乙烯。

28、第二方面,本技术实施例提供一种电池,包括多个第一方面任意一个实施例提供的电池单体。

29、第三方面,本技术实施例提供一种用电设备,包括多个第一方面任意一个实施例提供的电池单体或第二方面的实施例提供的电池,电池单体或电池用于提供电能。

本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20240731/180500.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 YYfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

下一篇

返回列表