核燃料棒模拟用电加热棒的制作方法

- 国知局

- 2024-08-02 15:03:14

本技术涉及核电,尤其是涉及一种核燃料棒模拟用电加热棒。

背景技术:

1、下一代新型反应堆采用液态金属作为冷却剂,在堆型研发过程中,涉及大量的燃料棒束模拟体热工流体实验研究和论证。燃料棒束模拟体由电加热棒、底部定位板、上端压紧结构及接线端等构成。电加热棒是模拟体核心关键部件,用于模拟真实核燃料棒发热,其外观几何结构和发热功率与真实核燃料棒参数保持一致,要求能够耐高温,能提供高的表面热流密度和较高的发热功率。

2、现有的电加热棒采用电阻丝作为发热体,将电阻丝按螺旋结构绕制在绝缘芯棒上,再整体安装在金属铠装外套管里,用绝缘粉紧致填满,再从电阻丝的两端引出导线,最后用绝缘密封胶封住管口,由里到外,各层依次为:芯棒、电阻丝、绝缘层、外壳。当棒需要设计大的发热功率时,电阻丝要载更大电流,需选用较粗电阻丝,棒外径也会较粗。因此,这种常规电加热棒在细长外观尺寸的限制下无法同时达成高的发热功率和高的表面热流密度两个关键技术要求。

技术实现思路

1、针对现有的核燃料棒模拟用电加热棒难以同时达到高发热功率和高表面热流密度的问题,本实用新型构造一种改进的核燃料棒模拟用电加热棒。

2、本实用新型采用如下技术方案:

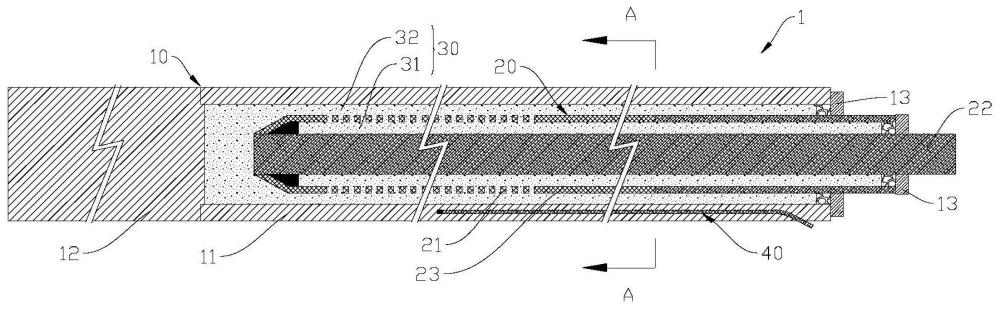

3、构造一种核燃料棒模拟用电加热棒,包括加热元件,所述加热元件包括管式发热体以及分别与所述管式发热体两端相连接的第一引线以及第二引线,所述管式发热体上均匀分布有数个通孔。

4、在一些实施例中,所述数个通孔分为多个通孔单元,所述多个通孔单元沿所述管式发热体轴向均匀间隔地分布。

5、在一些实施例中,每一所述通孔单元均包括至少一个通孔,所述至少一个通孔呈纵长型,其长度方向沿所述管式发热体的周向分布。

6、在一些实施例中,相邻所述通孔单元的所述通孔呈交错布置。

7、在一些实施例中,每一所述通孔单元均包括至少两个通孔,所述至少两个通孔的长度相等,且均匀分布于所述管式发热体的周向上。

8、在一些实施例中,所述第一引线呈柱状设置,穿设于所述管式发热体内,且一端与所述管式发热体的一端相连接;

9、所述第二引线呈管状设置,其一端与所述管式发热体的另一端相连接,所述第一引线穿设于所述第二引线内,且所述第一引线的另一端自所述第二引线的另一端伸出。

10、在一些实施例中,所述核燃料棒模拟用电加热棒还包括纵长的壳体,所述加热元件沿所述壳体的延伸方向设置于所述壳体内,所述第一引线与所述第二引线以及所述管式发热体之间形成有第一绝缘层,所述壳体与所述第二引线以及所述管式发热体之间形成有第二绝缘层。

11、在一些实施例中,所述第一引线的制成材料包括镍或铜合金或耐高温低电阻率金属,和/或所述第二引线的制成材料包括镍或铜合金或耐高温低电阻率金属,和/或所述管式发热体包括镍铬合金制管式发热体。

12、在一些实施例中,所述第一绝缘层和所述第二绝缘层包括氮化硼或氧化镁绝缘层。

13、在一些实施例中,所述核燃料棒模拟用电加热棒还包括测温元件,所述测温元件沿所述壳体长度方向设置于所述壳体管壁内,且一端伸出所述壳体管壁。

14、本实用新型具有如下优点:

15、本实用新型通过构造一种具有通孔的镂空设计的发热金属管,可以根据实际情况控制加热元件的电阻值,进而使加热元件能够在有限的棒内空间同时获得更大的单棒功率,并模拟出更大的表面热流密度。

技术特征:1.一种核燃料棒模拟用电加热棒,包括加热元件(20),其特征在于,所述加热元件(20)包括管式发热体(21)以及分别与所述管式发热体(21)两端相连接的第一引线(22)以及第二引线(23),所述管式发热体(21)上均匀分布有数个通孔。

2.根据权利要求1所述的核燃料棒模拟用电加热棒,其特征在于,所述数个通孔分为多个通孔单元,所述多个通孔单元沿所述管式发热体(21)轴向均匀间隔地分布。

3.根据权利要求2所述的核燃料棒模拟用电加热棒,其特征在于,每一所述通孔单元均包括至少一个通孔,所述至少一个通孔呈纵长型,其长度方向沿所述管式发热体(21)的周向分布。

4.根据权利要求3所述的核燃料棒模拟用电加热棒,其特征在于,相邻所述通孔单元的所述通孔呈交错布置。

5.根据权利要求2所述的核燃料棒模拟用电加热棒,其特征在于,每一所述通孔单元均包括至少两个通孔,所述至少两个通孔的长度相等,且均匀分布于所述管式发热体(21)的周向上。

6.根据权利要求1所述的核燃料棒模拟用电加热棒,其特征在于,所述第一引线(22)呈柱状设置,穿设于所述管式发热体(21)内,且一端与所述管式发热体(21)的一端相连接;

7.根据权利要求6所述的核燃料棒模拟用电加热棒,其特征在于,所述核燃料棒模拟用电加热棒还包括纵长的壳体(10),所述加热元件(20)沿所述壳体(10)的延伸方向设置于所述壳体(10)内,所述第一引线(22)与所述第二引线(23)以及所述管式发热体(21)之间形成有第一绝缘层(31),所述壳体(10)与所述第二引线(23)以及所述管式发热体(21)之间形成有第二绝缘层(32)。

8.根据权利要求6所述的核燃料棒模拟用电加热棒,其特征在于,所述第一引线(22)的制成材料包括镍或铜合金或耐高温低电阻率金属,和/或所述第二引线(23)的制成材料包括镍或铜合金或耐高温低电阻率金属材料,和/或所述管式发热体(21)包括镍铬合金制管式发热体。

9.根据权利要求7所述的核燃料棒模拟用电加热棒,其特征在于,所述第一绝缘层(31)和所述第二绝缘层(32)包括氮化硼或氧化镁绝缘层。

10.根据权利要求7所述的核燃料棒模拟用电加热棒,其特征在于,所述核燃料棒模拟用电加热棒还包括测温元件(40),所述测温元件(40)沿所述壳体(10)长度方向设置于所述壳体(10)管壁内,且一端伸出所述壳体(10)管壁。

技术总结本技术涉及一种核燃料棒模拟用电加热棒,所述加热元件包括管式发热体以及分别与所述管式发热体两端相连接的第一引线以及第二引线,所述管式发热体上均匀分布有数个通孔。本技术通过构造一种具有通孔镂空设计的发热金属管,可以使加热元件在有限的棒内空间获得更大的单棒功率,模拟出更大的表面热流密度。技术研发人员:陈满,张会勇,贠相羽,梁峻铭,孙吉良,张雷,刘欣,胡仲祥,许顺海,张阿敬,刘承金受保护的技术使用者:中广核研究院有限公司技术研发日:20230907技术公布日:2024/7/15本文地址:https://www.jishuxx.com/zhuanli/20240801/244742.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 YYfuon@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

下一篇

返回列表